Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

4016 éléments (14 non lus) dans 54 canaux

Dans la presse

(2 non lus)

Dans la presse

(2 non lus)

-

Cybergeo

Cybergeo

-

Revue Internationale de Géomatique (RIG)

Revue Internationale de Géomatique (RIG)

-

SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique

(2 non lus)

SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique

(2 non lus) -

Mappemonde

Mappemonde

-

Imagerie Géospatiale

-

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

-

arcOrama, un blog sur les SIG, ceux d ESRI en particulier

-

arcOpole - Actualités du Programme

arcOpole - Actualités du Programme

-

Géoclip, le générateur d'observatoires cartographiques

-

Blog GEOCONCEPT FR

Blog GEOCONCEPT FR

Toile géomatique francophone

(12 non lus)

Toile géomatique francophone

(12 non lus)

-

Géoblogs (GeoRezo.net)

-

Conseil national de l'information géolocalisée

Conseil national de l'information géolocalisée

-

Geotribu

(1 non lus)

Geotribu

(1 non lus) -

Les cafés géographiques

(1 non lus)

Les cafés géographiques

(1 non lus) -

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

-

Icem7

Icem7

-

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus)

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus) -

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

-

Cartes et figures du monde

Cartes et figures du monde

-

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

-

Data and GIS tips

Data and GIS tips

-

Neogeo Technologies

(1 non lus)

Neogeo Technologies

(1 non lus) -

ReLucBlog

ReLucBlog

-

L'Atelier de Cartographie

L'Atelier de Cartographie

-

My Geomatic

-

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

-

Cartographies numériques

(4 non lus)

Cartographies numériques

(4 non lus) -

Veille cartographie

Veille cartographie

-

Makina Corpus (1 non lus)

-

Oslandia

(2 non lus)

Oslandia

(2 non lus) -

Camptocamp

Camptocamp

-

Carnet (neo)cartographique

Carnet (neo)cartographique

-

Le blog de Geomatys

Le blog de Geomatys

-

GEOMATIQUE

GEOMATIQUE

-

Geomatick

Geomatick

-

CartONG (actualités)

CartONG (actualités)

Les cafés géographiques (1 non lus)

-

21:35

21:35 Café géo de Saint-Brieuc, 17 octobre 2024 : D’une frontière à l’autre : Etats-Unis et Mexique face à l’immigration clandestine, avec Thomas Cattin

sur Les cafés géographiquesCafé géographique

Amphithéâtre du Lycée Renan

2, Boulevard Hérault – 22000 – Saint-Brieuc

Horaires : 18h à 20h

Entrée libre et gratuite, sans réservation

Accès aux personnes à mobilité réduite

Contact : cafegeo.saintbrieuc@gmail.comLes « Cafés Géographiques » proposent une conférence-débat :

Jeudi 17 octobre 2024

« D’une frontière à l’autre : Etats-Unis et Mexique face à l’immigration clandestine »

avec Thomas CATTINMoins connue que sa jumelle au nord, la frontière sud du Mexique est devenue la principale zone de transit de migrants sans-papiers voyageant vers le nord. Alors que la question de l’immigration cristallise le débat politique aux Etats-Unis, l’administration américaine a fait pression pour que le gouvernement mexicain renforce ses contrôles à sa frontière avec le Guatemala. C’est sur cette frontière stratégique, et plus particulièrement dans la petite ville de Tapachula, que se concentre dès lors un important dispositif policier, militaire et administratif visant à immobiliser les migrants. Le quotidien de Tapachula, surnommée la « ville prison » est bouleversé par la présence de plusieurs milliers « d’étrangers » en attente de visas. Thomas Cattin, doctorant à l’Institut Français de Géopolitique, se propose de montrer les bouleversements générés dans l’espace urbain par ces milliers de migrants.

Thomas Cattin est doctorant à l’Institut Français de Géopolitique. Ses pays d’étude sont le Mexique et les Etats-Unis. Il a publié un ouvrage « Le mur de la discorde » édition Le Grand Continent, 2019.

AFFICHE Café Géo Saint-Brieuc 17 octobre 2024

-

12:13

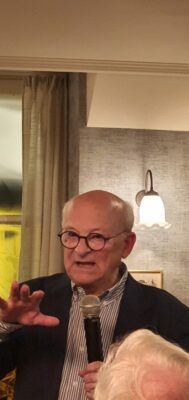

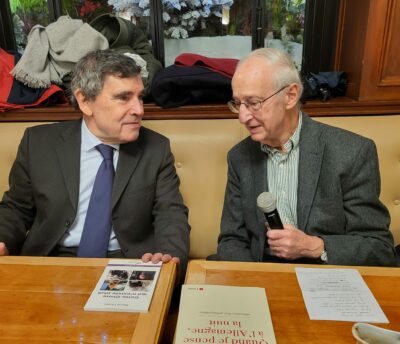

12:13 Café géo de Paris, 15 octobre 2024 : Les Etats-Unis et le Monde, avec Philippe Etienne

sur Les cafés géographiquesUn ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis rend compte de l’ampleur des défis auxquels fait face aujourd’hui la première puissance mondiale.

Café de Flore (75006), dans la salle du premier étage, mardi 15 octobre 2024, de 19h à 21h.

Philippe Etienne, ambassadeur de France aux Etats-Unis de 2019 à 2023, a accepté l’invitation des Cafés Géo pour éclairer l’assistance sur les grandes questions géopolitiques de la puissance américaine, sans oublier d’évoquer les fractures de la situation intérieure des Etats-Unis.

Moins de quatre ans après l’assaut sur le Capitole, l’élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024 opposera l’ancien Président Donald Trump et l’actuelle Vice-Présidente Kamala Harris. Deux Amérique continuent de s’affronter dans un contexte international incertain marqué par de nombreux conflits de toute nature. L’hégémonie américaine est menacée à la fois par le spectre de la désunion à l’intérieur et par la remise en cause de l’ordre mondial né en 1945.

Philippe Etienne a été ambassadeur en Roumanie, auprès de l’UE (13 ans au total à Bruxelles), en Allemagne et en dernier lieu aux Etats-Unis (2019 2023).

Il a été conseiller diplomatique d’Emmanuel Macron entre 2017 et 2019.

Il est Président de la Mission pour le 80ème anniversaire de la Libération de la France.Le Café abordera la problématique suivante : l’Europe semble dépassée par l’accumulation des crises et par la compétition entre Washington et Pékin. Comment nos démocraties peuvent- elles défendre leurs intérêts, leur souveraineté et leurs valeurs dans un monde autant déstructuré et violent ?

-

11:44

11:44 Café géo de Chambéry-Annecy, 10 octobre 2024 : Pourquoi et comment protéger les glaciers et les écosystèmes qui leur succèdent ?

sur Les cafés géographiquesavec Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et géomorphologue

10 octobre 2024, 18h, Café Terra Natura, 68 avenue des Neigeos, Seynod

Les glaciers sont de passionnants témoins de l’histoire de la Terre. Sources de terreur puis d’émerveillement, d’aventure et de connaissance, ils permettent de mieux comprendre l’évolution du climat et ses enjeux à l’Anthropocène. Basée sur des résultats récemment obtenus dans les Alpes et dans le monde, cette présentation explore l’évolution fascinante et inquiétante des glaciers sur Terre et met en lumière l’importance de protéger ces géants et les écosystèmes qui leur succèdent.

Les glaciers sont de passionnants témoins de l’histoire de la Terre. Sources de terreur puis d’émerveillement, d’aventure et de connaissance, ils permettent de mieux comprendre l’évolution du climat et ses enjeux à l’Anthropocène. Basée sur des résultats récemment obtenus dans les Alpes et dans le monde, cette présentation explore l’évolution fascinante et inquiétante des glaciers sur Terre et met en lumière l’importance de protéger ces géants et les écosystèmes qui leur succèdent. -

20:09

20:09 Programme des Cafés géographiques de Paris : saison 2024-2025

sur Les cafés géographiquesMardi 24 septembre 2024, Café géo au Café de Flore : Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe, avec Béatrice Giblin, géographe.

Mardi 15 octobre 2024, Café Géo au Café de Flore : Les Etats-Unis et le Monde, avec Philippe Etienne, diplomate.

Samedi 9 novembre 2024, Institut de Géographie : Hommage à Michel Sivignon, de 10h à 12h30.

Mardi 26 novembre 2024, Café Géo au Café de la Mairie (3ème arrondissement) : Qu’est devenue la Yougoslavie ?, avec Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, journalistes.

Samedi 30 novembre 2024, Institut de Géographie ; Conférence sur Trieste et l’Istrie, avec Daniel Oster et Henry Jacolin, de 10h à 12h.

Mardi 17 décembre 2024, Café Géo au Café de Flore : Une histoire mondiale de l’humanité, avec Christian Grataloup, géographe.

Samedi 18 janvier 2025, Institut de Géographie, de 10h à 12h. ; Conférence sur le Cambodge, avec Michel Bruneau, géographe.

Mardi 28 janvier 2025, Café Géo, au Café de Flore : Vivre au bord de la mer, avec Annaig Oiry, géographe.

Mardi 11 février 2025, Café Géo, au Café de Flore : Géographie des pandémies contemporaines, avec Guillaume Lachenal, historien.

Mardi 25 mars 2025, Café Géo au Café de Flore : Nous aurons toujours besoin des forêts, avec Laurent Testot, journaliste.

Mardi 29 avril 2025, Café géo au Café de Flore :Littérature et géographie, avec Jean-Louis Tissier, géographe, et Emmanuelle Loyer, historienne

-

20:28

20:28 Le prochain café de Chambéry

sur Les cafés géographiquesavec Alexandre Schon, professeur d’histoire-géographie

le 25 septembre 2024, 18h30, O’Cardinal’s, place Métropole, Chambéry

Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024 se sont achevés, les impacts à l’échelle locale de ce méga-évènement de rayonnement mondial se révèlent progressivement. À Saint-Denis (93), ils tiennent notamment à un régime d’urbanisme dérogatoire qui a permis la construction accélérée d’équipements sans passer par les concertations citoyennes préalables. Les conséquences sont nombreuses tant en termes urbanistiques et d’accompagnement des processus de métropolisation que de bilan écologique et démocratique.

L’événement aura lieu le 25 septembre 2024 à 18h30 à O’Cardinal’s, place Métropole, Chambéry

-

17:32

17:32 Hokkaid? : un Finistère presque oublié

sur Les cafés géographiquesCe dossier a été réalisé par Maryse Verfaillie à la suite du voyage qu’elle vient de faire au Japon, particulièrement dans l’île septentrionale d’Hokkaïdo.

? Consulter le dossier Hokkaid? : un Finistère presque oublié

-

12:36

12:36 Sélection 2025 du Prix du Livre de géographie des Lycéens et Etudiants

sur Les cafés géographiques

– Rémi Barbier et Sara Fernandez (dir), Idées reçues sur l’eau et sa gestion, Le Cavalier bleu

– Marie Bonte, Nuits de Beyrouth, ENS éditions

– Marc Brosseau, Tableau de la géographie littéraire, Puppa

– François-Michel Le Tourneau, Chercheurs d’or, CNRS éditions

– Sylvain Genevois, Matthieu Noucher et Xemartin Laborde, Le blanc des cartes, Autrement

-

21:14

21:14 Café géo de Paris, 24 septembre 2024 : Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe.

sur Les cafés géographiquesAvec Béatrice Giblin, géographe, géopolitologue

Café de Flore, 24 septembre 2024, 19-21h

Béatrice Giblin, géographe et géopolitologue française, professeur émérite des universités, est l’invitée des Cafés Géographiques pour parler de l’extrême droite de France et en Europe.

En 2012, dans un numéro de la revue Hérodote, elle présentait déjà une analyse géopolitique de l’extrême droite en Europe. En 2022, toujours dans la revue Hérodote, elle posait la question d’une nouvelle géopolitique électorale en France. Aujourd’hui, en 2024, à l’heure où l’extrême droite accroît son audience dans de nombreux pays européens, la lecture géopolitique et l’analyse spatiale s’avèrent des clés de lecture indispensables de ce phénomène.

Ainsi en France, les dernières élections ont montré un net renforcement du processus de diffusion géographique du vote de l’extrême droite. Si le cœur des métropoles et leurs banlieues restent des pôles de résistance à ce vote, l’espace périurbain a constitué le principal espace de progression du vote RN. A l’échelle européenne, Béatrice Giblin a publié dans le journal Le Monde en juin 2024 une série de cartes qui traduit les ressorts communs affectant les territoires les plus affectés par le vote croissant en faveur de l’extrême droite en Europe. Il y a là matière à mieux comprendre ce phénomène et à participer à la discussion collective pendant ce café géo.

Béatrice Giblin (géographe), Sylvie Gittus et Francesca Fattori (Cartographes) : Cartographie des territoires de l’extrême droite en Europe, Le Monde, 7 juin 2024 (édition abonnés)

-

19:25

19:25 Mardi 24 septembre 2024, au Café de Flore, c’est la rentrée des Cafés Géo !

sur Les cafés géographiques

Cela fait 26 ans que l’aventure des Cafés Géographiques se poursuit et une quinzaine d’années qu’elle emprunte l’adresse parisienne du Café de Flore. Cette année encore, le mardi de 19h à 21h, la salle du premier étage du Flore permettra au public curieux et intéressé d’apprendre et/ou d’échanger à l’occasion de sujets variés grâce aux intervenants invités : géographes, historiens, diplomates, économistes, géopolitologues, journalistes… Cette saison 2024-2025 proposera des sujets d’actualité mais aussi d’autres sujets moins connus pour lesquels l’analyse spatiale et les outils de la géographie proposent des lectures pertinentes et … souvent stimulantes !

Programme des Cafés géographiques de Paris

Saison 2024-2025Mardi 24 septembre 2024 : Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe (avec Béatrice Giblin, géographe)

Mardi 15 octobre 2024 : Les Etats-Unis et le Monde (avec Philippe Etienne, diplomate)

Mardi 19 novembre 2024 : Qu’est devenue la Yougoslavie (avec Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, journalistes)

Mardi 17 décembre 2024 : Géohistoire de l’humanité (avec Christian Grataloup, géohistorien)

Mardi 28 janvier 2025 : Vivre au bord de la mer (avec Annaig Oiry, géographe)

Mardi 11 février 2025 : Géographie des pandémies contemporaines (avec Guillaume Lachenal, historien)

Mardi 25 mars 2025 : Nous aurons toujours besoin des forêts (avec Laurent Testot, journaliste)

Mardi 29 avril 2025 : Littérature et géographie (avec Emmanuelle Loyer, historienne, et Jean-Louis Tissier, géographe)

Le Café géo du mardi 24 septembre 2024, 19h à 21h

Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe

(Avec Béatrice Giblin, géographe, géopolitologue)Béatrice Giblin, géographe et géopolitologue française, professeur émérite des universités, est l’invitée des Cafés Géographiques pour parler de l’extrême droite de France et en Europe.

En 2012, dans un numéro de la revue Hérodote, elle présentait déjà une analyse géopolitique de l’extrême droite en Europe. En 2022, toujours dans la revue Hérodote, elle posait la question d’une nouvelle géopolitique électorale en France. Aujourd’hui, en 2024, à l’heure où l’extrême droite accroît son audience dans de nombreux pays européens, la lecture géopolitique et l’analyse spatiale s’avèrent des clés de lecture indispensables de ce phénomène.

Ainsi en France, les dernières élections ont montré un net renforcement du processus de diffusion géographique du vote de l’extrême droite. Si le cœur des métropoles et leurs banlieues restent des pôles de résistance à ce vote, l’espace périurbain a constitué le principal espace de progression du vote RN. A l’échelle européenne, Béatrice Giblin a publié dans le journal Le Monde en juin 2024 une série de cartes qui traduit les ressorts communs affectant les territoires les plus affectés par le vote croissant en faveur de l’extrême droite en Europe. Il y a là matière à mieux comprendre ce phénomène et à participer à la discussion collective pendant ce café géo.

Daniel Oster, Paris, le 29 août 2024

-

21:59

21:59 Michel Bruneau, un « géographe de transitions »

sur Les cafés géographiques

Michel BRUNEAU, Parcours d’un géographe de transitions. L’Harmattan, 2023

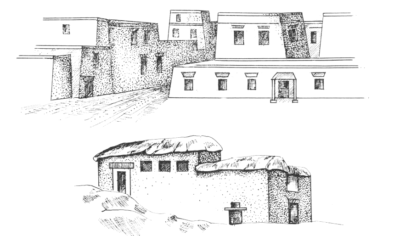

Ce « parcours » est le parcours d’une vie, d’une vie professionnelle de géographe bien sûr, mais aussi d’une vie personnelle où amitiés et rencontres intellectuelles jouent un grand rôle, dans le milieu universitaire français comme sur ses terrains d’études en Thaïlande ou en Asie Mineure. En utilisant le terme « transitions » pour qualifier une carrière de plus de 60 ans, Michel Bruneau se réfère à l’espace -passage de l’Asie du Sud-Est au terrain pontique de la Grèce au Caucase -, mais aussi à son évolution personnelle sur les plans méthodologique et épistémologique.

Le géographe est avant tout un homme de « terrain », terme qui définit à la fois un espace, des méthodes et le discours produit sur cet espace. Pour ce faire il collecte des données selon des moyens traditionnels (enquêtes, questionnaires…) mais aussi des techniques novatrices dans les années 1960/1970 (images de télédétection…) et utilise les travaux des autres sciences humaines (anthropologie, histoire…). Le choix des deux grands terrains d’études de Michel Bruneau, l’Asie du Sud-Est et le monde grec pontique, est en grande partie lié à son histoire familiale : un grand-père fonctionnaire en Indochine et un père élève de Pierre Gourou à Hanoï dans le premier cas, des vacances et l’étude du grec ancien au lycée dans le second cas. C’est ainsi que le jeune géographe a commencé sa carrière à l’université de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande dans le cadre du service civil de coopération afin d’y étudier « Les populations de riziculteurs des bassins et vallées ».

A travers les longues années passées en Thaïlande, nous pouvons suivre l’évolution intellectuelle de l’auteur mais aussi celle de la pensée géographique de l’époque.

Les premiers travaux de M. Bruneau se font dans le cadre de la géographie tropicale telle qu’elle a été définie par P. Gourou, une géographie classique post-vidalienne. Il recueille de nombreuses données qualitatives et quantitatives auprès des paysans dont il partage la vie, avec l’aide des étudiants locaux, notamment chez les Karen de la montagne et dans les villages du bassin de Chiang Mai. Ces travaux qui intègrent déjà les images de télédétection Landsat pour la cartographie et le traitement informatique des données chiffrées, sont la base de sa thèse préparée au Centre d’Etudes de Géographie tropicale (CEGET) de Bordeaux.

Au cours des années1970, un clivage divise les géographes selon des facteurs intellectuels et politiques. La géographie post-vidalienne de P. Gourou est vivement contestée par les tenants de la « géographie critique » qui utilise les concepts marxistes de mode de production. Ces derniers expliquent la différenciation des espaces ruraux thaïlandais par la pénétration du mode de production capitaliste sous la pression des impérialismes anglais et français. M. Bruneau, ancien soixante-huitard, sensible aux thèses marxistes d’analyse des sociétés et converti au catholicisme de Témoignage Chrétien, adopte l’approche de la géographie critique dans sa thèse, dirigée par Jean Delvert. La soutenance de celle-ci, en 1977, suscite de vives controverses. D’un côté, les géographes conservateurs – dont le directeur de thèse –, tenants de la géographie tropicale, s’étonnent de l’utilisation de concepts marxistes et refusent l’utilisation de l’histoire et des méthodes nouvelles. De l’autre côté, les « nouveaux » géographes, de gauche, tiers-mondistes, valorisent la problématique marxiste et dénoncent la filiation entre géographie coloniale et géographie tropicale. Sous la pression de J. Delvert, il n’y eut pas de compte rendu de la thèse de M. Bruneau dans les Annales de géographie.

Troisième étape dans son itinéraire intellectuel : l’abandon du schéma marxiste d’explication. La poursuite de ses recherches en Thaïlande l’amène à formuler des limites à la géographie critique. La lutte des classes des années 70 n’a pas débouché sur une réforme agraire. La forte croissance économique et industrielle capitaliste du pays a amené la création d’une nouvelle paysannerie aisée, intégrée dans une force de travail mondialisée. On peut parler de villageois urbanisés dont la cohésion est assurée par une forte identité culturelle.

Les derniers travaux de M. Bruneau sur son terrain asiatique sont marqués par la prédominance de la dimension géohistorique dont les maîtres sont F. Braudel puis C. Grataloup. Il a ainsi montré qu’en Asie de l’Est, deux modèles spatiaux ont été élaborés sur la longue durée, l’un polycentrique et hétérarchique (1), sur le modèle indien, qu’il appelle Etat-mandala, l’autre, de type hiérarchique autour d’une autorité centrale forte, sur le modèle chinois.

Le second grand terrain du géographe concerne les Grecs pontiques et l’amène à se déplacer de la Grèce à la Turquie et au Caucase russe et géorgien, mais aussi dans d’autres parties du monde (France, Amérique du Nord, Australie). Ces recherches ont été faites dans le cadre d’une nouvelle unité de recherche, « Territorialité et Identité dans le domaine européen » (TIDE). Le travail porte sur les diasporas et les communautés transnationales. En effet, le traité de Lausanne (1923) a contraint les Grecs d’Asie Mineure, du Pont et de Thrace orientale à quitter la nouvelle République turque pour l’Etat grec puis le reste du monde.

Bruneau s’engage dans ces recherches avec une nouvelle approche scientifique, celle de la géographie culturelle, telle qu’elle a été définie par Paul Claval. Les descendants des migrants pontiques ont gardé une forte mémoire du territoire d’origine de leurs ancêtres. La transmission de la mémoire des lieux d’origine, assurée par des associations culturelles, utilise une iconographie très riche et des voyages-pèlerinages. Monuments commémoratifs, images murales, toponymes évoquent aussi bien les mythes antiques que les violences turques plus récentes. On part à la découverte du village où vivaient les ancêtres ; même s’il est difficile de retrouver leurs maisons et si l’église a été transformée en mosquée, on reçoit un bon accueil des habitants actuels. La mémoire est aussi entretenue par les œuvres littéraires, comme les romans historiques de Christos Samouelidis ou les articles de Photis Kontoglou.

Le travail sur les migrations des Grecs pontiques a amené M. Bruneau à élaborer un nouveau concept, celui de « peuple-monde de la longue durée » (2). Un peuple-monde est une entité socio-politique et culturelle dont la dimension excède celle d’un seul Etat. Les enquêtes de terrain sont fondamentales dans ce nouveau champ de recherche, mais l’utilisation de données statistiques et la cartographie des paysages n’y ont pas leur place. De nombreuses références scientifiques ont guidé notre géographe, celles de F. Braudel et de de C. Grataloup déjà cités, mais aussi celles de P. Nora, de J. Gottman, d’A. Smith (l’approche mytho-symbolique de « peuple ») ou de J. Lacarrière (continuité de l’hellénisme de l’Antiquité à nos jours). Un peuple-monde a un Etat territorial et une diaspora mondiale.

Chez les Grecs, la continuité historique a été assurée par la langue, porteuse d’une culture, l’hellénisme. Une même langue parlée depuis l’Antiquité et une même spiritualité chrétienne depuis Byzance, l’orthodoxie. Un modèle spatial en cinq auréoles concentriques permet de comprendre la dimension spatiale de l’hellénisme, depuis l’espace égéen central jusqu’aux auréoles externes de la diaspora dans le Nouveau Monde et en Afrique.

A partir de ses analyses sur l’hellénisme, M. Bruneau a pu distinguer cinq autres peuples-monde de la longue durée : Indiens, Chinois, Juifs, Arméniens et Iraniens. La longévité de leur culture est exceptionnelle (même s’ils ont assimilé d’autres éléments culturels).

En conclusion, M. Bruneau reconnait qu’au cours de sa vie de chercheur-géographe, il a suivi deux approches différentes, celle d’une étude spatiale à différentes échelles (village, Etat, ensemble d’Etats) en Asie du Sud-est et celle des réseaux et des lieux à l’échelle mondiale pour la diaspora grecque. Mais au-delà de leurs différences, ces approches ont des caractères communs : immersion dans les cultures étudiées sur une longue période, approche interdisciplinaire, modélisation graphique, importance des relations amicales pour la compréhension du milieu…). Les inflexions de son itinéraire scientifique reflètent l’évolution des courants de la pensée géographique en un demi-siècle.

Notes :

(1) hétérarchique : relatif à un système d’organisation non hiérarchique qui est caractérisé par l’interrelation et la coopération entre les entités qui la composent.

(2) peuple-monde de la longue durée : concept élaboré par le géographe Michel Bruneau. Voir la synthèse : Michel Bruneau, Peuples-monde de la longue durée. Chinois, Indiens, Iraniens, Grecs, Juifs, Arméniens, CNRS Editions, 2022.

Michèle Vignaux, juillet 2024

-

21:04

21:04 Géopolitique des céréales

sur Les cafés géographiques

Géopolitique des céréales, sous la direction de Sébastien ABIS,

Editions EYROLLES, 2024Cet album, de taille modeste mais au contenu très dense, traite de ce qui constitue la moitié des calories consommées sur la planète, les céréales, cultivées, transformées, transportées, utilisées à des fins politiques. Sur les 40 fiches proposées, 20 sont consacrées au blé, à deux échelles, mondiale et française, 20 traitent des autres céréales et des produits alimentaires les plus populaires conçus à partir des céréales. Chaque thème est abordé par un texte de deux courtes pages, un « focus » qui en développe un aspect majeur ou peu connu et une illustration (carte, graphique ou schéma).

Les médias généralistes suscitent régulièrement les inquiétudes de leurs lecteurs en annonçant les pénuries futures de matières premières et de ressources énergétiques mais peu évoquent des pénuries possibles, voire probables, de produits alimentaires. Sur les 700 millions d’hectares cultivés dans le monde (à peu près la surface de l’Australie), la moitié est consacrée aux céréales. Or celles-ci constituent la moitié des calories consommées par la population mondiale. Trois fiches font de la « géopolitique-fiction » (2040, 2050, 2060). Elles présentent plutôt des scénarios catastrophes. Est-ce pour nous alerter ? En 2040 il faudra nourrir 9 milliards d’hommes alors que les incidents climatiques seront de plus en plus fréquents et que les superficies emblavées seront réduites par l’artificialisation des sols et le souci de conserver la biodiversité. A ces inquiétudes il faut ajouter la volonté de puissance de certains Etats qui peuvent utiliser l’« arme du blé ». La sécurité alimentaire se pose dans des termes difficiles.

Même si le blé n’a plus que le deuxième rang (après le maïs) dans la production céréalière, sa consommation est vitale pour une population mondiale dont l’urbanisation a changé les habitudes alimentaires. Partout sur la planète, on consomme du blé sous des formes différentes. Or si la Chine et l’Inde sont les premiers producteurs mondiaux, la Russie, troisième producteur, est, depuis cinq ans, le premier exportateur mondial (25% à 30%) et le changement climatique devrait lui permettre d’étendre largement ses terres cultivables (à contrario, les sécheresses vont affecter lourdement les « terres à blé » aux Etats-Unis, en Europe, en Australie…). Même si l’Union européenne reste le deuxième exportateur mondial – mais il n’y a pas de politique céréalière extérieure commune -, beaucoup de pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est sont et seront très dépendants de la Russie. Néanmoins la sécheresse récente dont a souffert récemment le sud du pays montre que son pouvoir sur la scène internationale n’est pas inébranlable. Par contre l’Ukraine a réussi à empêcher la catastrophe économique engendrée par l’invasion russe de février 2000. Les exportations de grains – dont une majorité de blé- qui n’atteignaient plus 500 000 tonnes en mars 2022, ont été de 7 millions de tonnes en avril 2024. Le conflit logistique a été gagné par les Ukrainiens grâce aux « nouvelles voies de solidarité » (terrestres et fluviales) et au corridor maritime de la mer Noire.

Au sein des pays de l’U.E., la France occupe une place privilégiée (5ème producteur et 5ème exportateur mondial). Le blé occupe 20% de la S.A.U. (2) et a des rendements élevés. Ces résultats sont remarquables pour un pays qui a connu le rationnement jusqu’en 1949. Mais le blé français (comme tous les blés européens) est dépendant des engrais riches en azote (150-200 kg/ha), nécessaires à une forte teneur en protéines. Or l’azote provient du gaz naturel fourni jusqu’alors par…la Russie. Il faut donc miser sur la recherche agronomique pour faire des progrès dans la génétique végétale et les engrais bas-carbone pour assurer notre sécurité alimentaire.

Depuis la fin du XXe siècle, le maïs est la céréale prédominante. Les Etats-Unis, la Chine, le Brésil et l’Argentine fournissent 70% de la récolte mondiale annuelle et 90% des exportations. L’U.E., première zone d’importation, se fournissait principalement en Ukraine qui connait une baisse drastique de ses exportations. Ce choix s’explique par le label « sans O.G.M. » du maïs ukrainien, à la différence des maïs produits sur le continent américain. L’expansion du maïs – qui occupe actuellement 1/8 des terres cultivées – suscite des controverses. Alors que des millions de personnes sont sous-alimentées et que la croissance démographique va se poursuivre jusqu’en 2050, est-il raisonnable de consacrer 60% de la première céréale mondiale à l’alimentation animale et un pourcentage non négligeable à la fabrication du bioéthanol et à divers usages industriels ?

Production asiatique par excellence, le riz réclame des conditions de culture très exigeantes, climatiques particulièrement, qui risquent d’être très impactées par le changement climatique. Or il est nécessaire d’accroître rapidement la production. La Chine, premier pays producteur, est aussi importatrice et en Inde, premier exportateur, 40% de la population souffre de malnutrition. Seulement 10% de la production sont commercés dans le monde. Pourtant c’est en Afrique subsaharienne, faible productrice, que la demande augmente le plus rapidement (la croissance de la demande est de 6% par an). Et la production africaine ne satisfait que 55 à 60% de la consommation. Entre 2023 et 2050, la population africaine doit doubler. Il est donc indispensable de revenir aux céréales traditionnelles, mils et sorgho.

Mils et sorgho sont des céréales à redécouvrir car elles ont des qualités nutritives et sont peu exigeantes en matière climatique et écologique. La F.A.O. (2) en fait la promotion sans rencontrer beaucoup de succès jusqu’alors.

Assurer la sécurité alimentaire de leur population dans les décennies à venir constitue donc un défi difficile à relever pour beaucoup d’Etats. Ils doivent non seulement faire aux risques naturels induits par le changement climatique mais aussi aux stratégies de puissance de quelques grands pays. Le conflit ukrainien en donne un exemple. On a déjà évoqué la dépendance de nombreux Etats à l’égard des blés russes. Il faut aussi souligner l’action de la Chine qui, bien qu’importatrice elle-même, utilise les besoins africains en riz pour accroître son influence. La deuxième puissance mondiale pratique une politique de stockage des céréales (blé, maïs, riz) à grande échelle. Elle détient plus de 50% des stocks mondiaux de céréales, ce qui lui permet de faire face à d’éventuelles mauvaises récoltes mais aussi lui donne du pouvoir sur les acheteurs.

Certains produits alimentaires fabriqués à partir de céréales contribuent au soft power des Etats dans lesquels ils ont été conçus, par leur notoriété mondiale. Ils sont porteurs d’une identité nationale, qu’il s’agisse de la tortilla mexicaine d’origine précolombienne, de la pasta italienne exportée dans le monde par les migrants italiens dès la fin du XIXe siècle et bien sûr de la baguette française de tradition (les normes de fabrication ont été fixées par décret) qui a été classée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2022. Le sushi, produit culturel japonais largement diffusé depuis la fin du XXe siècle, était à l’origine une méthode de conservation du poisson. Aliment et boisson, la bière est le premier alcool au monde (180 milliards de litres sont consommés par an dans le monde. C’est un vrai produit de la mondialisation qui était déjà fabriqué dans l’Antiquité (Mésopotamie, Egypte…). Les grands producteurs de bière (Chine, Etats-Unis, Brésil, Mexique et Allemagne) utilisent du malt produit dans des malteries, secteur dans lequel la France est leader mondial (premier producteur et premier exportateur mondial depuis 1967) grâce à son haut niveau d’expertise. 1 pinte sur 5 bue dans le monde est faite avec du malt français ! la production française de bière (6ème rang mondial) est un secteur dynamique, créateur d’emplois qui font une large place aux cadres jeunes et féminins.

Nous pouvons clore cette présentation « en élevant le débat ». La culture des céréales a été génératrice de « grandes cultures » : les premières civilisations du Moyen Orient, il y a plus de 10 000 ans. Les croyances et rituels religieux leur ont accordé une grande place symbolique (par exemple, le pain dans le sacrement de l’Eucharistie).

L’étude des céréales nous a permis de traiter de géographie, de géopolitique, d’histoire, de gastronomie…et même de religion !

(1) A.U. : surface agricole utilisée. Elle comprend l’ensemble des terres arables, les pâturages et les cultures permanentes

(2) FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricultureMichèle Vignaux, juin 2024

(Ce compte rendu a pu bénéficier d’informations glanées dans le webinaire organisé par S. Abis et son équipe pour accompagner la sortie de l’ouvrage).

Les illustrations ont été reproduites avec l’aimable autorisation des Editions Eyrolles.

-

10:57

10:57 Toujours plus vite et plus loin ? Mobilités et transports dans le monde

sur Les cafés géographiques

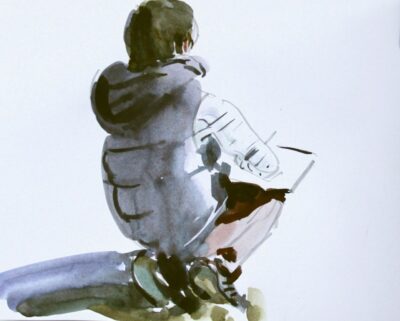

Xavier Bernier au Flore. Photo de Micheline Huvet-Martinet

En ce 30 avril, c’est un géographe « en mouvement », auteur d’un récent Atlas des mobilités et des transports (1), que les Cafés géo accueillent au Flore. Présenté par Gilles Fumey, Xavier Bernier est professeur de géographie à Sorbonne Université où il dirige le Master TLTE (transports). Notre invité qui a gardé de son expérience de montagnard dans les Alpes, le goût des cordages pour assurer sa progression, nous propose un Café collectif et participatif pour traiter des mobilités. Pas de micro pour pouvoir mieux bouger et des cordes pour symboliser les déplacements.

Pour sensibiliser le public aux différents plans de référence dans lesquels s’exerce une mobilité, il lui demande de « faire un freeze » (rester immobile un court instant). Pendant ce temps d’immobilité, le spectateur-cobaye s’est pourtant déplacé à la vitesse de 1100 km/h (vitesse de la rotation de la terre sur elle-même), de 107 000 km/h (vitesse de la rotation de la terre autour du soleil), de 300 000 km/s (vitesse de la lumière). Donc trois vitesses en même temps.

Pour aller d’un point A à un point B, des possibilités diverses s’offrent au voyageur : le « vol d’oiseau », le « chemin des écoliers » (qui suppose plusieurs arrêts en route), la « mobilité immobile » (comme dans 20 000 lieues sous les mers) …Plusieurs sentiments et sensations peuvent donc accompagner une même mobilité. Le choix du moyen de transport n’est pas non plus indifférent. La mobilité sera différemment ressentie selon que l’on opte pour la marche, l’hélicoptère ou le taxi.

Une mobilité déterminée par un objectif bien identifié peut donner lieu à un récit, qu’il soit oral, écrit ou validé par un selfie. « Faire un récit », c’est prouver qu’on est allé quelque part. « J’ai fait New York » : cette expression, incorrecte sur un plan linguistique mais fréquemment utilisée, « pose » son locuteur en tant que voyageur. Le récit permet de réinitialiser le projet de mobilité à plusieurs reprises.

On peut aussi faire le choix de l’aléatoire (ne pas décider d’une destination avant le départ). Prendre le premier bus qui passe ou se promener dans Paris « nez au vent » demandent un travail de réinitialisation permanente. On peut découvrir quelque chose qu’on n’attendait pas et faire ainsi preuve de sérendipité.

Mobilité et immobilité peuvent avoir aussi un sens politique (adhérer ou pas à certaines injonctions).

Pour comprendre les déterminants de tout déplacement, Xavier Bernier se réfère à la figure du triangle dont les trois points sont reliés. Un premier point correspond au support matériel, c’est-à-dire aux infrastructures nécessaires à toute mobilité (routières, ferroviaires, aéroportuaires…). Le deuxième dépend de choix politiques (limitation de vitesse, péages…). Dans certaines villes, on a tenté, à titre d’expérience, de supprimer tous les matériaux de signalisation, ce qui a amené…une diminution des accidents. Quant au troisième point, il concerne les usages. Cette notion se rapporte à la façon dont les voyageurs utilisent les infrastructures et valident ou pas la réglementation. Il semble qu’en France on donne la priorité aux infrastructures. C’est la dimension matérielle qui prime, ce que confirment les Atlas classiques montrant de nombreuses cartes d’infrastructures. Pourtant ce choix, fait le plus souvent par les dirigeants politiques, est-il toujours pertinent ? Il arrive que certaines gares, fleurons de la modernité, se transforment en « gares à betteraves » au bout de quelques années. En effet les usagers ne sont pas toujours d’accord avec les choix de leurs dirigeants. Les habitudes changent (on peut prendre l’exemple de tous ceux qui ont renoncé à l’avion pour des raisons écologiques).

En conclusion Xavier Bernier assure que c’est la liberté de circulation qui « fait société » car la mobilité, avec ses différents arrêts, met les hommes en relation les uns avec les autres.

Dialogue avec le public- Les mobilités virtuelles permettent-elles de « faire société » comme les mobilités réelles ?

Pendant le COVID, l’immobilité n’a été que relative. Le télétravail a rendu les individus plus mobiles. Ce sont les mobilités pendulaires qui ont diminué, mais l’indice de mobilité a augmenté. Les outils de télécommunication rapides favorisent les déplacements réels.

- Qu’en est-il des rapports entre mobilités et pouvoir ?

Les historiens nous apprennent que la Poste a été inventée par les Mongols et qu’en France c’est Henri IV qui a été le premier souverain à penser à un réseau postal. Le réseau postal est devenu un réseau de pouvoir.

A une autre échelle, on peut évoquer les actuels problèmes de l’autoroute A3. C’est la construction d’un parking voulu par un dirigeant politique, qui serait responsable des effondrements entrainant sa fermeture.

Bien sûr, les voies romaines ont joué un rôle majeur dans l’organisation du grand empire de l’Antiquité.

Récemment le gouvernement chinois a institué la gratuité du train Pékin-Lhassa pour favoriser l’usage du train par les voyageurs. C’est donc un choix politique.- Comment peut-on intégrer la question, centrale, du temps dans les mobilités ?

Autrefois on considérait le mouvement du « slow » comme un art de vivre. D’autres, au contraire, recherchent la vitesse qui peut être obtenue de différentes façons. En cas d’affluence sur une autoroute, il faut diminuer la vitesse pour fluidifier la circulation. Que choisir entre le train et l’avion pour les moyennes distances ? certes le train est moins rapide que l’avion mais il dessert le centre-ville. Et le TGV, s’il a une vitesse d’exploitation de 300km/h, peut dépasser les 500 km/h.

- L’informatique génère-t-elle les mêmes problématiques que les mobilités réelles ?

La digitalisation amène le déplacement du doigt sur un écran…On se déplace avec un portable à la main…En matière informatique, la mobilité est en fait visible (cf les balises, éléments de base du système de codage HTML).

- Ne faudrait-il pas remplacer le ministère des transports par un ministère des mobilités ?

Actuellement il existe une Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités au sein du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

1) Xavier BERNIER, Atlas des mobilités et des transports, Pratiques, flux et échanges, Paris, Autrement, 2023

Michèle Vignaux, mai 2024

-

15:58

15:58 Etats et frontières en Asie centrale.Relier le Ferghana au reste de l’Ouzbékistan

sur Les cafés géographiques

1. Ouzbékistan. Sous le col de Kamchik, au nord

(cliché de Denis Wolff, 5 mai 2023)

(le même paysage en hiver, et en été)Au printemps 2023, parcourant l’Ouzbékistan entre Tachkent et la plaine du Ferghana[i], je traverse en voiture la chaîne du Qurama par le col de Kamchik[ii]. J’avoue être quelque peu surpris d’effectuer ce voyage sur une autoroute – ou au moins une route à deux fois deux voies – dans une région de haute montagne. Le col culmine à plus de 2200 mètres et les sommets, visibles au fond, encore enneigés au mois de mai (à environ la même latitude que Madrid), traduisent une altitude élevée. Si cette autoroute se révèle utile au vu de l’importance du trafic (outre les nombreux véhicules visibles sur la photographie, on note la présence d’un panneau publicitaire au-dessus du lacet), sa construction a dû coûter fort cher. Or l’Ouzbékistan n’est pas un pays riche. Son PIB (produit intérieur brut) par habitant est faible (bien qu’en croissance) : selon les sources, il se situe entre le 125ème et le 168ème rang mondial, sur environ 200 Etats (celui de la France est entre le 23ème et le 39ème rang mondial).

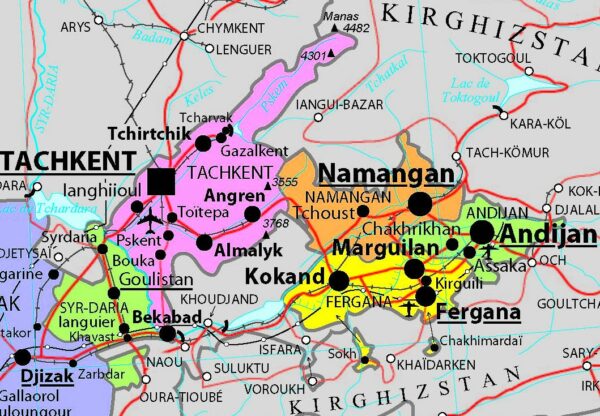

2. Ferghana et haute vallée du Syr-Daria (carte allemande, © Wikipédia en allemand)

Ferghana désigne une ville mais aussi la plaine qui s’étend entre les montagnes.

Chushand = Khodjent ou Khoudjand (ville tadjike) en allemand.Je me pose alors la question : pourquoi cette autoroute ? La réponse semble simple. Au sud du col de Kamchik, s’étend le Ferghana, arrosé par le Syr-Daria et ses affluents, ce qui a permis, à l’époque soviétique, la monoculture irriguée du coton (aujourd’hui les cultures sont plus variées). Cette plaine, peuplée (6,5 millions d’habitants), est vitale pour l’Ouzbékistan : sur moins de 5% de la superficie du pays, vivent presque 20 % de sa population (densité très forte), sans parler de son importance économique. Au nord du col, on atteint la capitale, Tachkent (2,6 millions d’habitants) et tout le reste de l’Ouzbékistan. Je suis sur la seule voie routière qui relie le Ferghana au reste du pays.

Pourquoi cette situation ?

Depuis la nuit des temps, si j’ose ainsi m’exprimer, la vallée du Syr-Daria est le débouché « naturel » du Ferghana vers l’ouest. La principale route de la soie suivait cet itinéraire, venant de Boukhara et Samarcande, traversant le Ferghana puis la chaîne élevée du Tian Shan avant de redescendre sur Kachgar (ou Kashi) au Xinjiang… A l’époque soviétique, pour aller du Ferghana à Tachkent, la voie ferrée et la route suivaient le même itinéraire par la vallée du Syr-Daria que l’on quittait peu avant Tachkent. On traversait certes la République socialiste soviétique du Tadjikistan, et notamment la ville de Léninabad (aujourd’hui Khodjent ou Khoudjand), mais cela ne posait alors aucun problème.

3. Carte politique. Confins de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Kirghizistan

(carte allemande, © Wikipédia en allemand)Mais l’URSS éclate en 1991 et toutes les Républiques socialistes soviétiques qui la composaient deviennent des Etats indépendants sans l’avoir ni demandé ni prévu. En Asie centrale, les relations deviennent rapidement très mauvaises entre les nouveaux Etats voisins : les frontières très sinueuses dessinées par le petit père des peuples (Staline) deviennent donc des barrières difficilement franchissables pour les hommes et les marchandises (en raison de la longueur et du coût des formalités), voire infranchissables. Cela est d’autant plus complexe qu’il y a beaucoup d’enclaves et d’exclaves, en raison partiellement du mélange des populations. D’ailleurs, les minorités nationales sont nombreuses : si, en Ouzbékistan, les Tadjiks ne représentent que 5 % de la population (et les Kirghizes sont peu nombreux), il y a environ 14 % d’Ouzbeks au Tadjikistan comme au Kirghizistan. Et le gouvernement ouzbek s’inquiète de leur sort… mais réprime lui-même ses minorités, tels les Karakalpaks… Les trois Etats promeuvent chacun le nationalisme, ce qui ne facilite pas non plus les rapports avec les voisins. Ils s’accusent mutuellement de pomper l’eau de l’Amou-Daria et du Syr-Daria au détriment des régions situées en aval… et de la mer d’Aral. Enfin, l’histoire de ces jeunes Etats est complexe : succession de régimes autoritaires (Ouzbékistan), parfois entrecoupés par des révolutions (en 2005 et 2010 au Kirghizistan), voire de guerres civiles (Tadjikistan de 1992 à 1997 avec une reprise entre 2010 et 2012).

4. L’Est de l’Ouzbékistan (© Ministère des Affaires étrangères)

Routes = traits rouges. Voies ferrées = traits noirs (barrés si elles sont électrifiées)

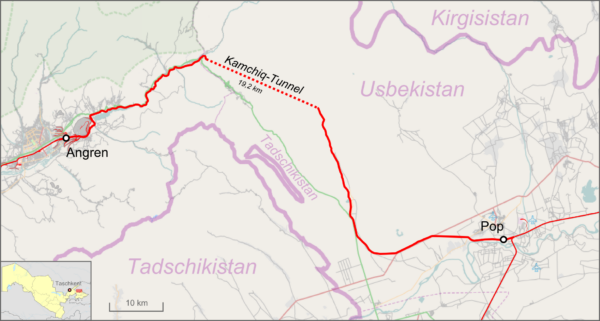

5. Tunnel du Kamchik (carte allemande, © Wikipédia en allemand)

Dans ces conditions, la plaine du Ferghana s’est trouvée isolée du reste de l’Ouzbékistan ; l’autoroute du col de Kamchik est le seul passage routier. Les autorités s’efforcent de le laisser ouvert autant que possible. Mais, en raison du climat continental, les hivers sont très froids, et l’autoroute est parfois coupée par des avalanches ou des glissements de terrain. C’est pourquoi, en 2013, la construction d’une liaison ferroviaire a été décidée. Quand on part de Tachkent, on utilise d’abord l’ancienne voie ferrée qui va jusqu’à Angren (cf. Carte 4). On a construit une nouvelle voie ferrée (non indiquée sur la Carte 4, voir Carte 5) de 120 kilomètres de long entre Angren et Pop (ou Pap, ville du Ferghana située entre Kokand et Namangam). On remonte d’abord la vallée de la rivière Angren, affluent du Syr-Daria, avant de traverser la chaîne du Qurama, à 1420 mètres d’altitude, par le tunnel de Kamchik de presque vingt kilomètres de long ; ce serait le plus long d’Asie centrale. On redescend ensuite dans le Ferghana. L’Ouzbékistan a financé la construction de la voie ferrée et la Chine celle du tunnel, bien plus coûteuse (tunnel creusé par un groupe chinois). L’inauguration de la ligne, en 2016, a d’ailleurs lieu en présence du président de l’Ouzbékistan, mais aussi de celui de la Chine. Ce pays est en effet favorable à l’ouverture de cette nouvelle route de la soie qui désenclave l’Asie centrale, sans parler de son intérêt pour les richesses de son sous-sol. Pour l’Ouzbékistan, cette voie ferrée assure une liaison permanente avec le Ferghana et lui permet d’économiser les millions de dollars de droits de transit qu’il versait auparavant au Tadjikistan.

En raison de l’érection d’une nouvelle frontière, particulièrement sinueuse et souvent étanche, l’axe de communication très ancien par la vallée du Syr-Daria a été fermé au profit d’un nouvel axe qui traverse une chaîne de montagnes, mais qui ne quitte pas l’Ouzbékistan.

Le cas de l’autoroute et du tunnel de Kamchik est spectaculaire mais non unique en Asie centrale. En effet, les Etats voisins de l’Ouzbékistan sont également confrontés à la sinuosité de frontières compliquées à traverser, voire étanches. Faute d’argent, ces nouvelles voies de communication sont en grande partie financées par des puissances voisines… naturellement peu désintéressées. Ainsi, au Tadjikistan, à 2700 mètres d’altitude, le tunnel d’Anzob, financé en grande partie par l’Iran, permet de relier la capitale Douchanbé à Khodjent (ou Khoudjand, au Nord) en toute saison sans quitter le pays. Et, pour désenclaver le Ferghana kirghize, on a construit une autoroute qui passe à plus de 3000 mètres d’altitude, entre la capitale, Bichkek et Och, au Ferghana kirghize. Et, bien plus près de chez nous, en Croatie, la construction du pont de Pelješac (2022), qui permet de relier Dubrovnik au reste de la Croatie sans passer par la Bosnie, relève de la même logique.Denis Wolff, février 2024

[i] Cette plaine du Ferghana est actuellement partagée entre trois Etats : le Tadjikistan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan. Ce dernier en possède la plus grande part. Dans cet article, il ne sera question que du Ferghana ouzbek.

[ii] L’orthographe des noms ouzbeks est variable : le col de Kamchik s’écrit également Kamchiq ou Qamchiq, la plaine du Ferghana se note aussi Fergana…

-

15:38

15:38 L’Urbex : une exploration géographique des lieux abandonnés

sur Les cafés géographiquesPar Aude Le Gallou

Maître assistante en géographie Université de GenèveL’intervention d’Aude Le Gallou dans le cadre d’un Café Géographique qui s’est tenu à Chambéry le 6 décembre 2023 portait sur une partie de ses travaux de thèse intitulée « Géographie des lieux abandonnés. De l’urbex au tourisme de l’abandon : perspectives croisées à partir de Berlin et Détroit » et soutenue en 2021 à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

L’introduction de ce Café Géographique chambérien prend la forme d’une question adressée au public : « L’urbex qu’est-ce que c’est ? »

Afin de répondre à cette question, Aude Le Gallou met en évidence plusieurs aspects de cette pratique : une exploration (souvent illégale) de lieux abandonnés, une pratique underground de plus en plus populaire ou encore, des règles… pas toujours respectées ! Par ailleurs l’intervenante souligne que l’exploration urbaine – car c’est bien la définition de l’urbex- est apparue dans les années 1990. Il s’agit de fait, selon elle, d’une pratique relativement jeune dont la popularisation est liée à l’essor d’internet. Au sujet des règles de cette pratique, Aude Le Gallou en rappelle quelques-unes : ne rien forcer pour entrer dans un lieu, ne pas altérer un lieu (on ne prend rien, à l’exception de photos), ou encore, ne pas divulguer la localisation précise d’un lieu visité (pour éviter tout vol et dégradation par des personnes malveillantes).

C’est à travers la pratique de l’urbex appréhendée d’un point de vue géographique qu’Aude Le Gallou se propose d’animer ce Café Géographique.Photo d’une ancienne usine en Allemagne, A. Le Gallou, 2023

1/ Les lieux abandonnés : des espaces marginauxEn préambule de cette première partie, Aude Le Gallou questionne la définition d’un lieu abandonné : « Qu’est-ce qu’un lieu abandonné ? » Le lieu abandonné peut présenter une « dimension variable allant de l’énorme usine abandonnée de Détroit à la petite maison individuelle délaissée d’Île de France ». Pour l’intervenante, il est également nécessaire de prendre en compte dans cet exercice de définition du lieu abandonné la question de la durée de l’abandon et par conséquent un état de dégradation variable. Aude Le Gallou propose de définir l’abandon par le croisement de cinq dimensions (voir figure ci-dessous) :

La dimension fonctionnelle : absence d’usage, perte de son usage

La dimension fonctionnelle : absence d’usage, perte de son usage

La dimension matérielle : l’absence d’entretien entraînant la dégradation du lieu

La dimension matérielle : l’absence d’entretien entraînant la dégradation du lieu

La dimension économique : l’absence de valeur liée à des lieux qui ne produisent plus

La dimension économique : l’absence de valeur liée à des lieux qui ne produisent plus

La dimension légale : le maintien malgré l’abandon du droit de propriété bien que les propriétaires ne s’acquittent plus de leur devoir (affaiblissement de la propriété)

La dimension légale : le maintien malgré l’abandon du droit de propriété bien que les propriétaires ne s’acquittent plus de leur devoir (affaiblissement de la propriété)

La dimension symbolique : affaiblissement des formes d’attachement au lieu

La dimension symbolique : affaiblissement des formes d’attachement au lieuPour Aude Le Gallou, chacune de ces dimensions recouvre des degrés d’abandon variables (un lieu peut être plus ou moins dégradé sur le plan matériel, par exemple), et les nombreuses combinaisons possibles de ces cinq dimensions permettent de rendre compte de la grande diversité des situations d’abandon. Et d’ajouter que par l’abandon, « des lieux peuvent sortir des périmètres praticables et des espaces pratiqués, ils représentent alors une discontinuité, une exception dans les espaces où ils s’insèrent ».

Au-delà de ces 5 dimensions, l’intervenante met en évidence l’image des lieux abandonnés qui bien souvent sont « associés à des activités transgressives, comme les vols, les trafics en tout genre ou les graffitis qui témoignent de la place qu’occupent dans ces lieux des activités informelles à la visibilité moindre ». Elle rappelle par ailleurs que « bien souvent à l’échelle locale une friche est mal perçue, elle représente une nuisance pour un territoire ».

Les 5 dimensions de l’abandon, réalisation A. Le Gallou

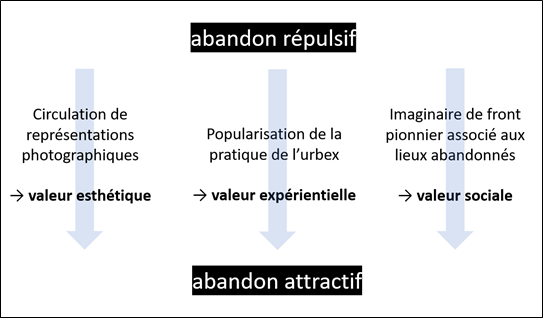

2/ L’urbex, une valorisation des lieux abandonnésC’est ainsi qu’Aude Le Gallou s’est intéressée dans cette seconde partie à la manière dont l’urbex, en tant que pratique, investit les lieux abandonnés. Pour elle, l’urbex participe à une forme d’esthétisation de la ruine ou de la friche contemporaine, « une esthétique qui repose sur la matérialité du bâtiment, les trous, les manques, les jeux de lumière, le jeu entre la construction de l’Homme et la nature qui reprend ses droits ». Pour l’intervenante, à travers l’urbex, c’est bien « toute une iconographie de la ruine contemporaine qui se développe entraînant une valorisation esthétique mais également mémorielle ». « Certains urbexeurs entreprennent une démarche d’historien amateur en reconstituant l’histoire d’un lieu exploré, en allant aux archives ou en recueillant des témoignages ». Par conséquent, Aude Le Gallou souhaite faire ressortir que la pratique de l’urbex participe à un glissement de « l’abandon répulsif » vers « un abandon attractif » (voir figure ci-dessous). Cette transition prend la forme d’une triple revalorisation à laquelle participe l’exploration de lieux abandonnés :

– Valeur esthétique : circulation des représentations par les photographies des lieux abandonnés

– Valeur expérientielle : popularisation de la pratique et donc de l’intérêt pour les lieux abandonnés

– Valeur sociale : imaginaire du front pionnier à travers l’exploration, qui valorise les pratiquants

Figure A. Le Gallou

3/ L’urbex, une étape dans l’évolution des lieux abandonnés« Des lieux abandonnés peuvent après des temps de latence être rénovés ». Pour Aude Le Gallou, les friches peuvent avoir un potentiel de récupération élevé. Pour illustrer ses propos, l’intervenante met en évidence deux trajectoires fréquentes concernant des lieux abandonnés où l’exploration urbaine était pratiquée. Ainsi au terme de ce temps de latence, le lieu peut être démoli ou à l’inverse réhabilité. Ci-dessous, deux photographies prises par Aude Le Gallou, la première montre l’ancienne grande roue du Spreepark à Berlin, longtemps abandonnée et visitée par les urbexeurs et qui est aujourd’hui marquée par un projet de réhabilitation. Sur le second cliché apparaît le gazomètre de Charleroi avant que celui-ci ne soit démoli en 2023.

Photo de la grande roue du Spreepark à Berlin, A. Le Gallou, 2017

Photo du gazomètre de Charleroi – Belgique, A. Le Gallou, 2022

A l’instar de toutes actions de démolition ou de rénovation qui pourraient mettre fin à la pratique de l’urbex sur certains sites, Aude Le Gallou expose au public la dimension commerciale de l’urbex qui s’ancre dans cette évolution des lieux abandonnés. « L’urbex a pu inspirer une pratique commerciale qui est pourtant contraire à l’esprit même de l’urbex » : le tourisme de l’abandon. A partir de ses terrains de thèse en Allemagne et aux Etats-Unis, Aude Le Gallou met en évidence deux pratiques commerciales distinctes. La première est celle observée à Berlin où « une forme de tourisme de l’abandon a été légalisée, les entreprises passent des contrats avec des propriétaires qui eux reçoivent un pourcentage sur les visites ». Le second exemple développé est celui de Détroit où « la pratique commerciale est réalisée en toute illégalité ». Ces différents exemples montrent la manière dont l’urbex participe à une évolution de certains lieux abandonnés.

En conclusion de ce Café Géographique chambérien, Aude Le Gallou rappelle que « l’urbex permet de s’intéresser aux lieux abandonnés tout en étant une méthode pour étudier l’abandon et les questions liées à la mémoire et à la patrimonialisation des lieux ».

Par Yannis NACEF

Professeur agrégé de Géographie

Doctorant en Géographie – UMR 5204 EDYTEM – Université Savoie Mont Blanc – CNRS -

16:15

16:15 Faire du tourisme avec du patrimoine. Le cas de l’art rupestre alpin

sur Les cafés géographiquesPar Yoann Collange

Doctorant en géographie – EDYTEM UMR 5204 – Université Savoie Mont BlancYoann Collange finalise actuellement une thèse à l’USMB au sein du laboratoire EDYTEM (Environnements, Dynamiques et Territoires de Montagne) intitulée « Ressource patrimoniale et transition touristique : la valorisation de l’art rupestre dans les alpes françaises et italiennes ». Cette intervention a eu lieu le 07 février 2024 à Chambéry dans le cadre d’un Café Géographie.

En guise d’introduction, Yoann Collange s’est intéressé aux visions « assez normées » de l’image de la montagne et du tourisme en montagne. Pour lui, « L’espace montagnard est de plus en plus codifié autour de la pratique sportive et des loisirs, une image en grande partie véhiculée par les médias ». Face à ce constat, l’intervenant propose de s’intéresser à la place du patrimoine au sein des territoires de montagne et plus particulièrement de l’art rupestre en tant que patrimoine. Pour ce dernier, plusieurs patrimoines peuvent être distingués en montagne, le patrimoine vernaculaire, le patrimoine militaire ou encore le patrimoine naturel (cette liste n’étant pas exhaustive). C’est ainsi que Yoann Collange amène progressivement son auditoire à s’interroger sur la place particulière de l’art rupestre en montagne en tant que patrimoine. L’art rupestre est selon lui un patrimoine universel, présent sur toute la planète, tout en prenant des formes diverses (en plein air, sous roche, etc.). A l’issu de cette introduction, Yoann Collange propose au public 3 questionnements qui vont articuler sa présentation autour de 3 terrains d’étude :

1/ Dans les Alpes, « faire du tourisme avec du patrimoine rupestre », qu’est-ce que cela signifie ?

2 /L’Art rupestre mauriennais est-il une ressource touristique active ? L’Art rupestre de Haute- Maurienne a-t-il valeur de patrimoine pour les habitants et les acteurs locaux ?

3/Comment expliquer le décalage entre la Haute-Maurienne, la Vallée des Merveilles et la Valle Camonica ?

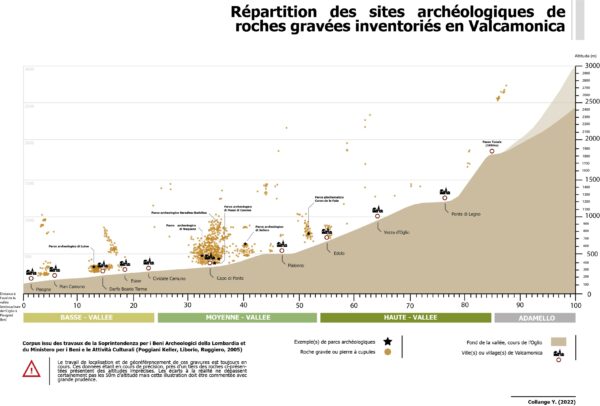

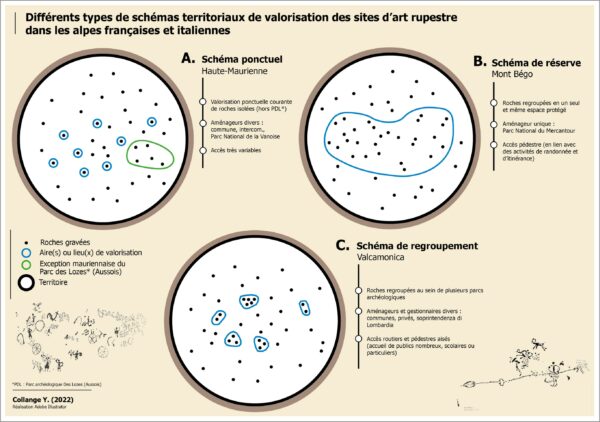

1/ Etat des lieuxLa première partie de ce café géo s’intéresse à 3 sites étudiés par Yoann Collange dans son travail de thèse. Il s’intéresse tout d’abord au cas de la Valle Camonica dans la région de la Lombardie en Italie qui selon lui « représente une mine d’or pour la mise en tourisme de l’art rupestre accentuée depuis quelques années par une labélisation UNESCO ». En effet, l’intervenant présente les caractéristiques de ce territoire montagnard composé de 8 parcs archéologiques et dont la plus grande partie des sites archéologiques se localise dans les parties basses et moyennes de la vallée. La présentation des caractéristiques des sites archéologiques de la Valle Comonica amène Yoann Collange à proposer un schéma (qu’il déclinera pour les 2 autres terrains d’étude). C’est ainsi, que pour lui la Valle Camonica est marquée par la présence de regroupements de plusieurs roches au sein d’un même site (voir figure ci-dessous).

A l’inverse, la Vallée des Merveilles se localise dans le département des Alpes Maritimes en France et présente des caractéristiques et un schéma différent. Yoann Collange en profite pour rappeler la présence d’un peu plus de 200 000 dessins répertoriés dans cette vallée marquée par la Réserve Archéologique du Mont Bego. Cette dernière très haute en altitude se situe au sein du Parc National du Mercantour. Pour cette dernière, les roches se trouvent regroupées au sein d’un même espace protégé sur lequel s’exerce des contrôles et où sont réalisés des aménagements.

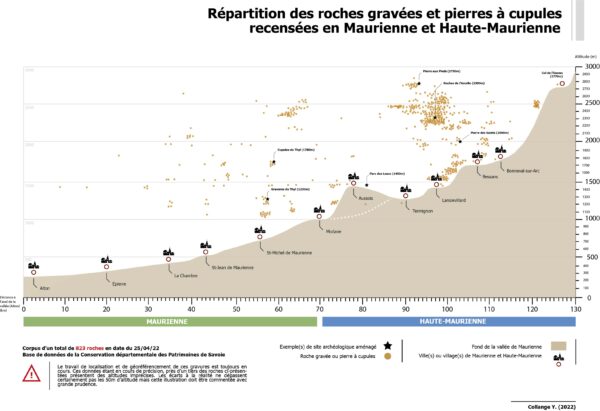

Le troisième site d’étude proposé au public dans le cadre de ce Café Géographique est celui de la Haute-Maurienne. La présence de roches gravées semble se concentrer au sein de la partie haute de la vallée de la Maurienne comme l’expose Yoann Collange. Ces roches sont présentes au sein de l’actuelle communauté de communes de Haute-Maurienne Vanoise et sont marquées par 6 sites de mise en valeur de l’art rupestre (Musée archéologique de Sollières-Sardières, Parc archéologique des Lozes, etc). Au sein de ce territoire, le schéma de répartition des sites archéologiques est de type ponctuel d’après Yoann Collange. Ces sites ne sont pas forcément connectés entre eux et présentent une moindre cohérence spatiale par rapport à la Valle Camonica ou à la Vallée des Merveilles (voir figure ci-dessous). Cela se traduit par une fréquentation touristique beaucoup plus faible.

Yoan Collange conclut cette première partie en soulignant l’existence au sein des 3 terrains d’étude de 3 modèles très singuliers où les modes de valorisation, les périodes de révélation des valeurs patrimoniales et les acteurs sont différents (voir figure ci-dessous).

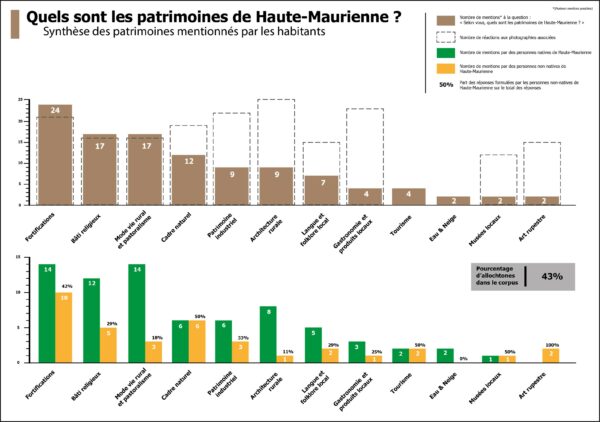

2/ En Haute-Maurienne un patrimoine méconnuDans cette seconde partie consacrée principalement à l’art rupestre en Haute-Maurienne, Yoann Collange commence par poser la question de la visibilité de ces patrimoines. Une visibilité qui selon lui dépend de plusieurs paramètres comme : l’accessibilité aux sites d’art rupestre (qui en Haute-Maurienne présente des temps de marche et des dénivelés importants) ou l’exposition des roches gravées qui sont moins lisibles en pleine journée quand le soleil est au zénith. Cela amène Yoann Collange à questionner l’appropriation de ces patrimoines. Pour cela il présente au public une partie de sa méthodologie employée dans sa thèse. Cette dernière comprend une méthode de photo élicitation permettant d’analyser les discours des personnes rencontrées et d’identifier les valeurs que ces enquêtés accordent à l’art rupestre de leur territoire. A cela s’ajoute la présentation des résultats de 40 entretiens menés en Haute Maurienne. A la question quels sont les patrimoines de Haute-Maurienne ? sur 40 réponses, seulement à 2 reprises l’art rupestre a été mentionné, tandis que sur les 40 personnes interrogées, 21 connaissaient pourtant des sites d’art rupestre sur leur territoire (voir figure ci-dessous).

Pour compléter l’analyse de la visibilité de ces patrimoines, Yoann Collange propose au public de s’intéresser au discours des acteurs territoriaux : élus locaux, offices de tourisme, accompagnateurs en montagne… Selon lui, les visions de ces acteurs sur l’art rupestre sont partagées entre méconnaissance vis-à-vis de ces patrimoines et un attrait du public qui va plutôt vers des images d’Épinal de la Haute Maurienne. Il ressort de cette seconde partie présentée par Yoann Collange l’idée d’une valeur patrimoniale de l’art rupestre très hétérogène et dont l’offre touristique accorde que peu de place à ces patrimoines

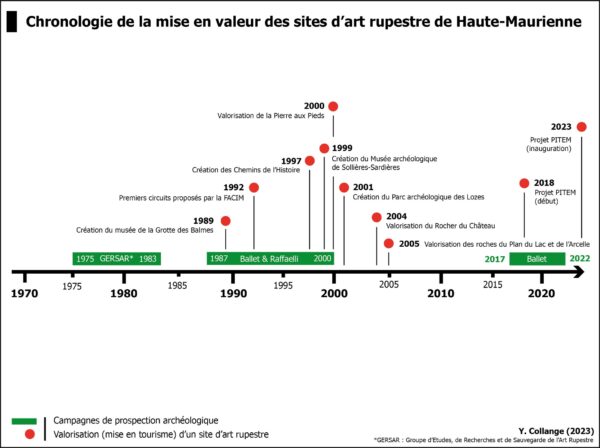

3/ Les enseignements de l’approche comparativeDans cette troisième et dernière partie Yoann Collange a souhaité montrer au public les décalages temporels de l’intérêt scientifique pour l’art rupestre au sein des 3 sites étudiés. Il commence par indiquer qu’en Haute-Maurienne, l’activité scientifique autour de l’art rupestre est tardive, ce n’est qu’au milieu des années 1970 que des chercheurs s’y intéressent (1975 premier groupe de recherche bénévole GERSAR) (voir figure ci-dessous). Face à ce constat, l’intervenant met en regard la situation de la Valle Camonica dont l’activité scientifique autour de ces patrimoines débute au tout début du XXe siècle, ce qui permet selon lui « d’avoir aujourd’hui plus d’un siècle de travaux scientifiques sur ce territoire », et d’ajouter que « l’image territoriale est depuis longtemps liée à ces travaux archéologiques » dans la Valle Camonica. Une situation proche de celle de la Vallée des Merveilles qui, d’après Yoann Collange, connaît des premiers travaux sur l’art rupestre dès la fin du XIXe siècle. A cela s’ajoute les travaux du professeur Henry de Lhumley dans la seconde partie du XXe siècle qui a initié une politique de valorisation et de mise en tourisme de l’art rupestre.

Concernant les actions de valorisation de l’art rupestre en tant que patrimoine pour un territoire, Yoann Collange présente l’importance de l’alliance Parc National du Mercantour et accompagnateurs en montagne pour la Vallée des Merveilles ; tandis qu’il souligne l’alchimie entre gestionnaires des parcs archéologiques avec les pouvoirs publics dans la Valle Camonica. Ces associations participent selon lui à la forte visibilité de ces patrimoines dans l’offre touristique de ces territoires. Dans le cas de la Haute-Maurienne pour laquelle Yoann Collage a montré le décalage voire une certaine forme de « retard » dans la mise en tourisme de l’art rupestre, il souligne l’implication récente de certains accompagnateurs en montagne ou d’associations locales en faveur de la mise en valeur de ces patrimoines. Il rappelle pour cela la tenue en 2022 des « Visites nocturnes du parc archéologique des Lozes » (voir photos ci-dessous). Au terme de cette troisième partie, Yoann Collange rappelle que le poids de la sphère scientifique dans les politiques de mise en tourisme peut être déterminant. Et que le territoire de la Haute-Maurienne est marqué par la présence d’acteurs qui peuvent participer localement à faire de l’art rupestre des patrimoines pour le territoire pouvant de fait intégrer l’offre touristique de ce dernier.

Visite nocturne du Parc des Lozes, été 2022, photographies Y. Collange

En conclusion de ce Café Géographique consacré à l’art rupestre et aux dynamiques de patrimonialisation et de mise en tourisme, Yoann Collange souhaite insister sur le fait que l’art rupestre fait l’objet d’une mise en tourisme depuis longtemps dans la Valle Camonica et dans la Vallée des Merveilles. Tandis qu’en Haute-Maurienne, l’offre touristique liée à l’art rupestre demeure plus complexe et relève en grande partie de l’intérêt porté par les acteurs locaux et les pouvoirs publics envers ces patrimoines. Néanmoins, Yoann Collange souhaite terminer sa présentation sur une note positive en soulignant le fait qu’en Haute-Maurienne une tendance en faveur de ces patrimoines se dégage depuis quelques années.

Plusieurs questions ont été posées à l’intervenant, nous proposons ci-dessous d’en retranscrire quelques-unes :

Est-ce que l’art rupestre s’oppose à la pratique récréative en montagne ?

« Non, les roches gravées peuvent être le but ou un but à une excursion en montagne avec la pratique de la randonnée »Peut-on dire que l’art rupestre ne se suffit pas à lui-même ?

« En l’état actuel du tourisme dans la vallée, l’art rupestre a un intérêt à être mobilisé comme agrément de séjour ou d’offres récréatives. Mais avec un développement soutenu sur le long terme il pourrait composer une offre à part entière, comme autour du Mont Bégo ou en Valcamonica par exemple. »Existe-il localement des réticences à la mise en tourisme de l’art rupestre ?

« Non pas vraiment, je n’ai pas constaté de discours de réticence vis-à-vis de la mise en tourisme de l’art rupestre »Par Yannis NACEF

Professeur agrégé de Géographie

Doctorant en Géographie – UMR 5204 EDYTEM – Université Savoie Mont Blanc – CNRS -

16:36

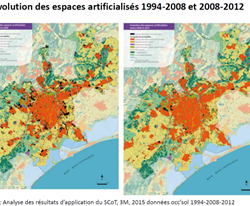

16:36 Articuler les mobilités durables à Montpellier ? Par Jean-Clément ULLÈS

sur Les cafés géographiquesLe 19 mars 2024, au cours de ce café géo, Jean-Clément Ullès a présenté des résultats issus de sa thèse de doctorat portant sur l’intermodalité au service de la durabilité du système de transport. L’intermodalité, notion technique du transport, a été définie comme une organisation des transports caractérisée par l’utilisation successive de deux ou plusieurs modes de transport. L’intermodalité est la pierre angulaire de la mobilité durable, c’est pourquoi elle fait l’objet d’une étude approfondie dans le cadre d’une thèse.

Qu’est-ce que l’intermodalité ?La première partie de la présentation a abordé le concept d’intermodalité, mettant en lumière les leviers des mobilités durables, notamment les nouvelles offres de transport et d’infrastructures (nouvelles pistes cyclables, nouvelles lignes de tramway…), les nouvelles pratiques modales telles que le vélo ou l’autopartage, ainsi que les nouveaux rythmes urbains liés au télétravail et à la densification urbaine. Le dernier levier envisage une nouvelle organisation de l’offre de transport via l’intermodalité. Cette organisation vise à réduire la dépendance à l’automobile du périurbain montpelliérain en offrant des possibilités performantes de se déplacer vers la ville-centre.

En théorie, l’intermodalité décuple l’accessibilité théorique des usagers en offrant la possibilité aux usagers de combiner différents modes de transports et leurs échelles de fonctionnement optimal. Néanmoins, en pratique, l’intermodalité implique une rupture de charge, nécessitant de la marche et un temps d’attente entre différents modes de transport. L’intermodalité doit faire face aux multiples discontinuités du système de transport afin de proposer aux usagers des déplacements avec le moins de ruptures possibles. Ces discontinuités peuvent prendre plusieurs formes : physique (changer de véhicule pour entrer dans un autre), institutionnelle (chaque autorité organisatrice organise son propre système de transport), billettique (les titres uniques sont encore rares ou trop restreints), tarifaire (absence d’abonnements multimodaux combinant plusieurs territoires) ou numérique (la profusion des applications téléphones de mobilité rend complexe la lisibilité de l’offre pour l’usager).

Le pôle d’échange multimodal de Baillargues : un modèle de rapprochement physique des modes. Crédit photo : Baptiste Baujard, 2024

1. L’intermodalité dans les mobilités locales : le cas montpelliérainLa deuxième partie s’est intéressée à l’intermodalité dans le contexte local de Montpellier, notamment à travers une enquête Cerema en 2014. Selon cette enquête, l’intermodalité ne représente que 3,5 % de l’ensemble des déplacements dans l’aire de mobilité de Montpellier, ce qui en fait une pratique faiblement mobilisée dans les mobilités locales. Les modes de transport utilisés dans les trajets intermodaux sont pour 80% des transports collectifs (bus, tramway, autocar et train). Par ailleurs, du point de vue des usagers, l’intermodalité est principalement effectuée par des étudiants et des élèves, à hauteur de 53 %, car ce sont des usagers captifs du système de transport et donc tributaires des pratiques intermodales.

2. Évaluation de l’accessibilité intermodale des transports collectifsEnfin, la troisième partie a évalué la performance de l’accessibilité intermodale des transports collectifs entre Montpellier et 692 communes du Gard et de l’Hérault. L’évaluation des chaînes intermodales met en lumière la faible coordination des horaires des véhicules avec des temps d’attente lors des correspondances souvent pénalisantes. Néanmoins, le rapprochement physique des modes de transport, mesuré par le temps de marche pour changer de véhicule, révèle de bons résultats du fait d’aménagements spécifiquement conçus pour minimiser les temps de marche : les pôles d’échanges multimodaux, nombreux en périphérie de Montpellier, et les gares multimodales. La comparaison des temps de parcours des chaînes intermodales par rapport à la voiture (dans une situation d’heure de pointe) met en exergue la très faible performance des transports collectifs (sauf pour le TER dont la vitesse commerciale concurrence directement la voiture). L’analyse a montré que malgré des efforts, l’offre de transport public reste globalement peu performante, avec des temps de parcours souvent doublés par rapport à la voiture.

ConclusionL’intermodalité est présentée comme un enjeu majeur pour la durabilité du système de transport, mais sa pratique reste peu mobilisée dans la région de Montpellier. Des efforts sont nécessaires pour améliorer la coordination des horaires, la billettique et l’offre de transport, notamment dans les zones périurbaines. L’enjeu de l’accessibilité des espaces périurbains est majeur pour réduire la dépendance à l’automobile des habitants en offrant une alternative intermodale efficace et construite pour les actifs quotidiens. Pour cela, puisque Montpellier ne possède pas d’étoile ferroviaire, une offre routière fondée sur des cars à haut niveau de service (CHNS) permettrait de concurrencer les déplacements en voiture et inviter au report modal.

Remarque et questions de l’audienceLors des séances de questions-réponses, plusieurs sujets ont été abordés. Les participants ont proposé des solutions claires pour améliorer l’intermodalité, mettant l’accent sur l’organisation des horaires de service de transport et la simplification de la billettique. La question du coût de mise en œuvre des trajets et de l’hybridation de la mobilité active (en particulier l’emport des vélos dans les trains et les cars) a également été soulevée, suscitant des discussions sur les investissements nécessaires et les obstacles à surmonter. De plus, des réflexions ont été menées sur les stratégies à adopter pour favoriser l’intermodalité chez les personnes âgées et dans les zones rurales. Pour finir, les défis liés à la concurrence entre les ouvrages autoroutiers et les transports publics ont été examinés, soulignant la nécessité d’un rééquilibrage des priorités en matière de planification des infrastructures de transport.

Compte rendu de Baptiste BAUJARD, mars 2024

-

21:26

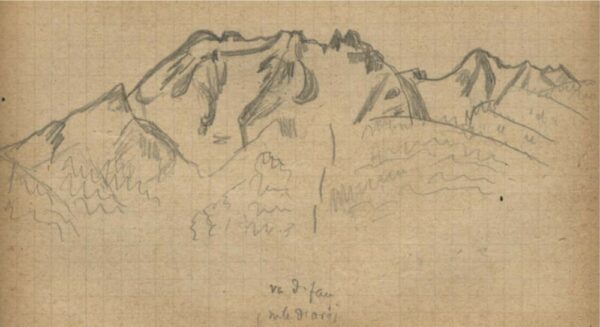

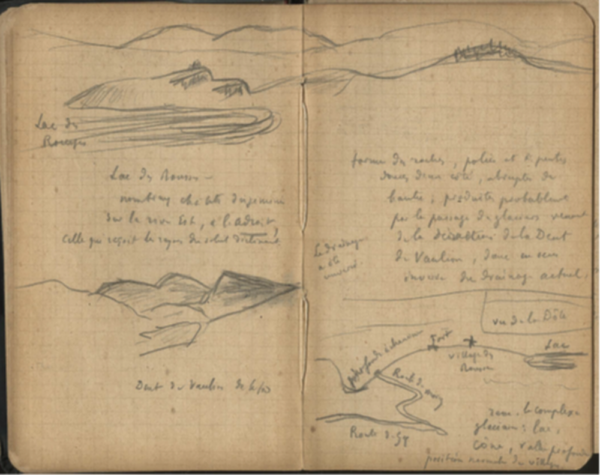

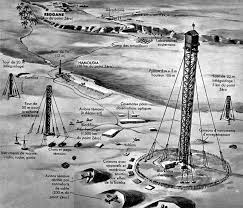

21:26 Le dessin du géographe n° 101. William Holmes et le Grand Canyon du Colorado

sur Les cafés géographiquesDans « les essentiels » de la Bibliothèque Nationale de France, se trouve un focus sur « L’Ouest, un mythe américain en image », par Jean-Louis Tissier et Jean-François Staszak, qui me permet d’introduire cette page. Commencé avec un portrait photographique de F.V. Hayden (un des 4 chefs d’expédition scientifique dans l’Ouest des Etats-Unis entre 1866 et 1879, avec C. L. King, G. M. Wheeler et J.W. Powell), il se termine par le formidable dessin suivant :

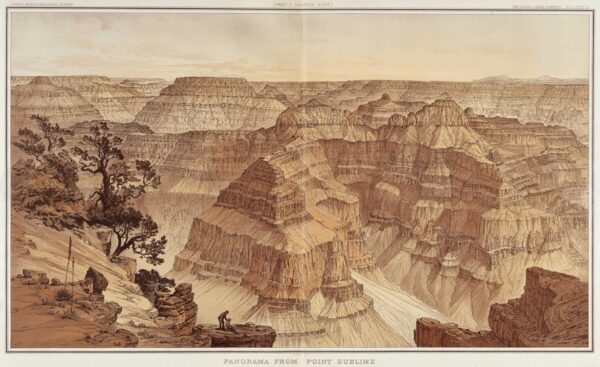

Fig.1 : Panorama du Grand canyon du Colorado depuis le Point Sublime, vers le sud, par William Holmes (1882), lithographie 50,5 x 84 cm (Source : BNF, Société de Géographie)

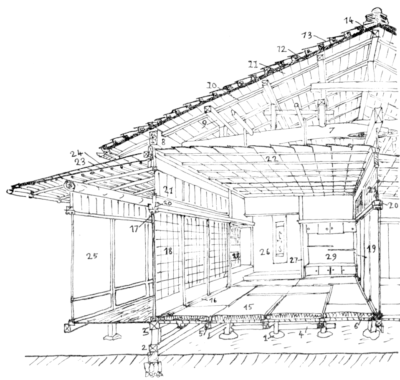

Cette image est certainement un des croquis panoramiques les plus connus de l’Ouest des États-Unis : le grand canyon du Colorado dessiné depuis le Point Sublime, du sommet du versant nord vers l’ouest. Le dessin original a dû être réalisé à la plume et au lavis d’encre sépia sur papier. Au vu des détails et des tracés de cet extraordinaire empilement de strates sédimentaires subhorizontales, on peut raisonnablement penser que le dessinateur William Holmes (1846-1933), qui fut le principal illustrateur de cette conquête scientifique de l’Ouest des États-Unis, a travaillé d’après une photographie pour produire une lithographie d’une telle précision picturale. Au droit du Point Sublime (2274 m), le Colorado coule à l’altitude de 774 m et c’est donc 1500 m de sédiments qui s’entassent depuis le précambrien dans une histoire géologique complexe.

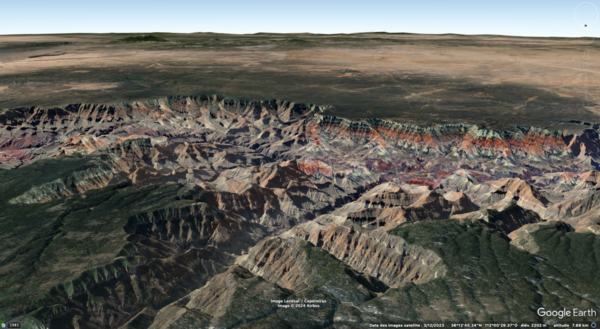

Fig.2 : Vue aérienne de la partie centrale du Grand canyon du Colorado, à la verticale du Point Sublime, vers le sud, correspondant à la partie dessinée sur la figure 1 (Source : Google Earth)

Jusqu’ici le « dessin du géographe » n’a publié aucun dessin d’un géographe d’origine américaine, et c’est une grave lacune, car l’exploration du double continent a produit au 19e siècle des images de grande qualité, en particulier de la part des géologues et géomorphologues qui se sont intéressés aux États-Unis. Les Montagnes Rocheuses, particulièrement riches en grands sites naturels, ont été parcourues pendant la seconde moitié du 19ème siècle par des scientifiques de renom (Hayden, Davis, Gilbert…) qui ont fait de très nombreuses observations originales et progresser à grands pas la science du relief du sol. Par exemple, la théorie du cycle d’érosion par le géographe William Davis : le premier dessin modélisateur d’un anticlinal de type jurassien soumis à l’érosion pourrait se trouver dans un article de The Geographical Journal publié par ce dernier en 1899 (Vol.14, No 5, p.492).

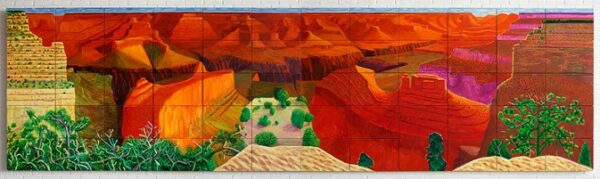

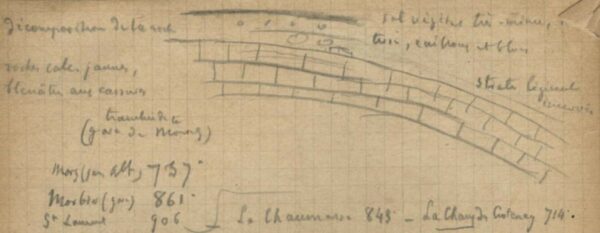

Fig.3 : Folded Strata, a Great Geological Arch, Colorado, par William Holmes (1874), aquarelle et crayon sur papier (Source : Smithsonian American Art Museum).

Le terme anglais « arch » ne se traduit pas ici par l’ « arche » française, mais par le « mont » anticlinal au sens « relief plissé » du terme. Curieusement, le catalogue en ligne du SAAM n’identifie pas la localisation géographique de ce mont, localisation qui permettrait d’en faire une analyse géomorphologique plus précise en s’aidant de la carte géologique.

Sur la fig.3 on reconnaîtra aisément, dans un relief plissé, un crêt encadrant une hémicombe peut-être à ‘occasion d’une cluse traversant un axe anticlinal. Mais le dessin ne permet pas de voir la topographie du thalweg ; par contre, il semble que l’érosion dégage dans la combe un mont dérivé dans une couche de roche plus dure.

W.H. Holmes, qui a commencé sa carrière de dessinateur scientifique en reproduisant des mollusques pour F.B. Meek, paléontologue de l’Institut Smithonian , a pratiqué ensuite le dessin et la peinture sur le terrain jusqu’à devenir un artiste reconnu, comme le montre l’aquarelle de la figure 3 prise sur le motif. Ce versant de son activité est mis en valeur par le SAAM sur son site internet : [https:]]

Le Grand canyon du Colorado a continué à attirer les scientifiques et les artistes. Parmi les peintres contemporains le dernier en date est peut-être David Hockney. En cherchant de nouveaux moyens perspectifs pour présenter des espaces de très grande taille, il a trouvé dans ce site un bon exemple pour illustrer sa méthode des paysages peints par panneaux multiples avec des points de vue différents. L’exposition « J’aime les Panoramas » réalisée au MUCEM de Marseille par Laurence Madeline et Jean-Roch Bouiller en 2015-2016 en présentait un résultat « flashant » pris du même point de vue que Holmes :

Fig.4 : David Hockney, A closer Grand Canyon, 1988, huile sur toile, 60 panneaux, 8,93 x 2,48m