Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

5679 éléments (353 non lus) dans 55 canaux

Dans la presse

(89 non lus)

Dans la presse

(89 non lus)

-

Cybergeo

(20 non lus)

Cybergeo

(20 non lus) -

Revue Internationale de Géomatique (RIG)

Revue Internationale de Géomatique (RIG)

-

SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique

(6 non lus)

SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique

(6 non lus) -

Mappemonde

(40 non lus)

Mappemonde

(40 non lus) -

Dans les algorithmes

(23 non lus)

Dans les algorithmes

(23 non lus)

Du côté des éditeurs

(17 non lus)

Du côté des éditeurs

(17 non lus)

-

Imagerie Géospatiale

-

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

(11 non lus)

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

(11 non lus) -

arcOrama, un blog sur les SIG, ceux d ESRI en particulier (6 non lus)

-

arcOpole - Actualités du Programme

arcOpole - Actualités du Programme

-

Géoclip, le générateur d'observatoires cartographiques

-

Blog GEOCONCEPT FR

Blog GEOCONCEPT FR

Toile géomatique francophone

(247 non lus)

Toile géomatique francophone

(247 non lus)

-

Géoblogs (GeoRezo.net)

-

Conseil national de l'information géolocalisée

(171 non lus)

Conseil national de l'information géolocalisée

(171 non lus) -

Geotribu

(16 non lus)

Geotribu

(16 non lus) -

Les cafés géographiques

(4 non lus)

Les cafés géographiques

(4 non lus) -

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

-

Icem7

Icem7

-

Séries temporelles (CESBIO)

(1 non lus)

Séries temporelles (CESBIO)

(1 non lus) -

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

(5 non lus)

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

(5 non lus) -

Cartes et figures du monde

(15 non lus)

Cartes et figures du monde

(15 non lus) -

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

-

Data and GIS tips

Data and GIS tips

-

Neogeo Technologies

(3 non lus)

Neogeo Technologies

(3 non lus) -

ReLucBlog

ReLucBlog

-

L'Atelier de Cartographie

L'Atelier de Cartographie

-

My Geomatic

-

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

-

Cartographies numériques

(20 non lus)

Cartographies numériques

(20 non lus) -

Veille cartographie

(1 non lus)

Veille cartographie

(1 non lus) -

Makina Corpus (6 non lus)

-

Oslandia

(5 non lus)

Oslandia

(5 non lus) -

Camptocamp

Camptocamp

-

Carnet (neo)cartographique

Carnet (neo)cartographique

-

Le blog de Geomatys

Le blog de Geomatys

-

GEOMATIQUE

GEOMATIQUE

-

Geomatick

Geomatick

-

CartONG (actualités)

CartONG (actualités)

Les cafés géographiques

-

19:30

19:30 L’épicerie du monde. La mondialisation par les produits alimentaires du XVIIIe siècle à nos jours

sur Les cafés géographiques

Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre ont convié à l’écriture « d’une histoire du monde par les produits alimentaires » de très nombreux auteurs. Pas moins de 400 pages qui se dévorent à pleines dents. Vous ne serez pas surpris que le chapitre sur le vin soit confié à Jean-Robert Pitte et que Christian Grataloup vous invite à la consommation du thé et à la dégustation de la baguette de pain tandis que Philippe Pelletier vous propose sushi et saké. Emmanuelle Perez Tisserant offre le chili con carne et le guacamole. Sylvain Venayre nous sert des charcuteries et du ketchup, Pierre Singaravélou opte pour le whisky et le rhum. Une centaine de produits sont proposés, dans un inventaire à la Prévert, où chacun pourra tout à la fois s’instruire gaiement et se mettre l’eau à la bouche. A vous tous, gourmands ou gourmets, ils offrent un savoureux voyage dans la grande « épicerie du monde ». Vous terminerez avec une coupe de champagne proposée par Stéphane Le Bras.

L’épicerie, magasin consacré aux produits alimentaires, se généralise au milieu du XVIIIe siècle. Mais le commerce des épices est bien plus ancien. En Angleterre la guilde des poivriers date de 1180 et l’épicerie est « magasin d’épices » avant de devenir boutique de produits alimentaires. La Révolution industrielle et la révolution des transports vont mondialiser les désirs identitaires, dont ceux liés à la gastronomie. Les expositions universelles apporteront à leur tour une mondialisation des offres. La baguette française, le roquefort et bien sûr les vins français doivent paraître sur les grandes tables, au XXe siècle.

Qui ne connaît à présent le Christmas pudding, emblème de l’empire britannique, la pizza italienne, le saké japonais, la féta grecque ou le ceviche péruvien ! Mais êtes-vous sûrs de connaître la patrie du couscous, du houmous, de la vodka ?L‘accès aux produits alimentaires est vital pour les populations. Des guerres peuvent éclater ici ou là. Les historiens ont noté la destruction du thé britannique par les colons de Boston en 1773. Dans un contexte différent, la guerre entre l’Ukraine et la Russie (ou plus exactement l’invasion de l’Ukraine), enclenchée en février 2022, comporte un volet alimentaire : celui des céréales exportées par l’Ukraine mais à présent retenues par les navires russes. Cela va provoquer des crises alimentaires graves, deux milliards de personnes restant frappés de malnutrition.

Les pratiques sociétales évoluent. Il n’y a pas si longtemps on pouvait rester plusieurs heures à table lors des repas dominicaux ; il y avait l’heure du thé en Angleterre, l’heure du raki en Turquie. Les femmes au foyer préparaient « avec amour » des plats appétissants. Mais la généralisation du travail féminin a conduit à la consommation de boîtes de conserves puis de plats surgelés. La publicité s’est chargée de vous faire acheter du Coca Cola dès 1916 !

Au début du XXIe siècle, la restauration doit être rapide, autour d’une baraque à frites ou à hot-dogs, ou à hamburgers. Le fish and chips eut son heure de gloire, mais s’affirmer végétarien ou vegan, c’est « être tendance » dans les années 2020.Consommer tel ou tel produit pouvait être recommandé par le corps médical. Ainsi le whisky et le vin de Porto facilitaient la digestion ou bien soignaient la goutte. Mais aujourd’hui l’OMS nous met en garde en listant des produits cancérigènes ou favorisant l’obésité… On ne sait plus à quel saint se vouer… Rassurez-vous, les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) vont nous permettre non seulement de choisir les meilleurs produits mais aussi ceux qui bénéficient d’un contrôle sanitaire.

Dans l’introduction de l’ouvrage, on peut lire une citation de Roland Barthes qui déclarait que la nourriture suscitait trois sortes de plaisir : celui de la convivialité, par le fait de partager le même plat ; celui de la réminiscence, qui nous fait retrouver les goûts de notre enfance ; et celui du nouveau, de l’insolite qui nous attire vers celles et ceux que nous ne connaissons pas encore.

Un savoureux voyage à ne rater sous aucun prétexte.Maryse Verfaillie, août 2023

-

13:24

13:24 Partager la géographie

sur Les cafés géographiques

Institut de géographie de Paris.- Géographies en partage, coord. par Lydie Goeldner-Gianella ; préf. de Christian Grataloup, Ed. de la Sorbonne, 2023

Les Editions de la Sorbonne viennent de publier un livre sur l’UFR (Unité de formation et de recherche) de géographie de Paris I dans leur collection consacrée au jubilé de cette université. Intitulé Géographies en partage1, cet ouvrage auquel ont participé 55 auteurs, est coordonné par Lydie Goeldner-Gianella, directrice actuelle de l’UFR. Il sort un peu plus de cinquante ans après la fondation de l’Université de Panthéon-Sorbonne (Paris I) et de l’UFR de géographie en 1971. Cette naissance est liée à l’éclatement de la Sorbonne après les événements de mai-juin 1968 puis la loi Edgar Faure. A Paris, la géographie est alors étudiée et enseignée dans les universités de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris IV (aujourd’hui Sorbonne Université) et Paris VII Paris-Diderot.

Ce livre, dense et copieux (plus de 300 pages, 14 chapitres, 3 index, 65 figures, 25 encadrés, 7 tableaux…), se compose de trois parties : Histoire de l’UFR et de l’Institut de géographie, La géographie à Paris I (à travers ses masters, ses laboratoires…) et Les filières Aménagement et environnement.

Il commémore un jubilé : cinquante ans de fonctionnement de l’UFR de géographie de Paris I permettent de dresser un bilan solide et de dessiner des perspectives d’avenir… d’autant qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle UFR, mais de la plus importante de France qui, en outre, n’a cessé de grandir, passant d’un millier d’étudiants en 1971 à plus de 1200 aujourd’hui et d’une cinquantaine d’enseignants en 1971 à plus de trois cent vingt aujourd’hui. Dans nombre d’universités, en raison d’effectifs plus faibles, il n’existe pas d’UFR de géographie ; la discipline est alors noyée dans une UFR de sciences humaines et/ou sociales…

Par ailleurs, l’UFR de Paris I est indissolublement liée à l’Institut de géographie, voulu par Vidal de la Blache (1845-1918), financé par la marquise Arconati-Visconti (grande mécène de l’Université de Paris), construit par l’architecte de la Sorbonne, Nénot, et opérationnel à partir de 1925. Et, comme l’écrit Jean-Marie Théodat (p. 93), « quand on dit “géographie”, tous les regards se tournent vers la rue Saint-Jacques, le 191 exactement, au sommet de la montagne Saint-Geneviève, comme au point symboliquement le plus élevé de la discipline. Là se trouve l’Institut de géographie. » Il est, de toute évidence, le lieu central de la discipline, l’épicentre des manifestations géographiques, à commencer par les congrès internationaux. Certes, les enseignements des premières années ont lieu au centre Pierre Mendès-France (Paris, XIIIe). Par ailleurs, les locaux de l’Institut de géographie (bureaux, salles de cours, amphis…) sont partagés entre trois universités ; mais sa gestion est assurée par Paris I, “gardienne” de l’Institut de géographie, Pénélope en quelque sorte…

La Bibliothèque, emblématique, dépend de la BIS2 (Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne). Constamment enrichie, elle possède d’immenses ressources (livres, périodiques, cartes, documents patrimoniaux…). Un chapitre fort intéressant en révèle l’histoire depuis 1880, heureuse incursion dans le passé.

Selon Christian Grataloup, auteur de la préface, malgré les particularités de cette UFR, « le demi-siècle ici raconté résume (…) plutôt bien le parcours de l’ensemble de la géographie française ces dernières décennies. » Raison supplémentaire pour découvrir cet ouvrage !Notes

(1) Lydie GOELDNER-GIANELLA, Géographies en partage. : L’UFR de géographie, préface de Christian Grataloup. – (Collection Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles ; 93). – Paris : Editions de la Sorbonne, 2023. 328 p., 25 €.

(2) Pour une histoire de la BIS, voir Laurence BOBIS, Boris NOGUES, La bibliothèque de la Sorbonne. 250 ans d’histoire au cœur de l’université, Editions de la Sorbonne, 2022, 440 p., 25 €.

Denis Wolff, juillet 2023

-

21:15

21:15 La vie du littoral. Définir, protéger, aménager.

sur Les cafés géographiques

De ce petit ouvrage publié récemment (1), on peut souligner l’actualité. Nombreux sont en effet les reportages et les actualités qui nous inquiètent sur le sort de notre littoral (il faudrait compléter le titre par « littoral de la France métropolitaine »). Villas en équilibre instable sur le bord d’une falaise, plages disparaissant à marée haute, appauvrissement de la biodiversité littorale… L’expression « vivre les pieds dans l’eau » ne fait plus la fortune des agents immobiliers. Les pouvoirs publics doivent faire face à une contradiction majeure : comment ramener le plus possible les espaces littoraux à l’état naturel à une époque où leur attractivité sur la population permanente et touristique n’a jamais été aussi forte.

Les deuxième et troisième parties (« protéger » et « aménager ») constituent un petit manuel de droit. Le rappel de chaque mesure restrictive ou incitative qui porte sur la bande côtière et les eaux territoriales, est appuyé sur un article de loi, un décret, une ordonnance, un arrêt du Conseil d’Etat (2). La première partie (« définir ») est essentiellement descriptive. Puisqu’il n’y a pas de définition juridique du littoral, pourquoi ne pas privilégier une approche sensorielle (bruit des vagues, odeurs des embruns, douceur du sable…) (3). L’auteur s’autorise alors un style imagé : « l’océan, ce vieux lunatique », « les goémons, rois du covoiturage », ce qui ne l’empêche pas de donner des définitions précises du milieu littoral terrestre (estran, laisse de mer, pré-salé…) et marin (avifaune, herbiers marins…).

C’est un arrêt du Conseil d’Etat du 12 août 1973 qui a créé la notion de domaine public maritime dont la délimitation, fixée par une mission d’experts, est évolutive. Les objectifs sont écologiques mais relèvent aussi du service public : assurer à tous un libre passage piétonnier le long de la côte (4). Les pouvoirs de police administrative s’exerçant sur le domaine public maritime et ses eaux surjacentes relèvent du maire, du préfet de département et du préfet maritime.

Depuis cette date la législation est abondante, surtout dans les dix dernières années. Nous retiendrons la loi Littoral de 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, qui n’a permis que de freiner modestement l’urbanisation, la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, la loi « Climat et résilience » de 2021 qui organise la lutte contre l’artificialisation des sols et la gestion du recul du trait de côte. Inconstructibilité de la bande littorale des 100m, interdiction des prélèvements (sable, galets…), création de zones naturelles protégées (357 en 2022), respect de la visibilité du paysage… Nombreux sont les domaines d’intervention.

La menace la plus urgente à moyen et même à court terme est sans doute le recul du trait de côte (correspondant à la laisse (5) des plus hautes mers) qu’accentue la puissance croissante des tempêtes. Actuellement, il touche 920km de côte (à une vitesse de 50 cm/an sur les côtes basses sablonneuses). L’érosion nationale fait l’objet d’une cartographie obligatoire. La stratégie de gestion du trait de côte comporte des variantes selon la situation du littoral. Là où l’habitat est dense et les enjeux économiques importants, la priorité est donnée à la défense contre la mer. Ailleurs on privilégie le retour à l’état naturel des espaces libérés en recourant à des aménagements anti-érosion (dunes, forêts…). Dans les zones menacées, l’autorité publique peut agir en utilisant une procédure d’expropriation ou son droit de préemption.

Actuellement toute intervention dans l’espace littoral est soumise à une législation abondante et complexe qui suscite parfois les réactions négatives des pouvoirs locaux attachés aux bénéfices amenés par une forte activité humaine. Mais la prise de conscience des nécessaires évolutions à engager semble l’emporter.

Notes

(1) Presses universitaires de Rennes, mars 2023.

(2) L’auteur est agrégé de droit, professeur émérite de l’université de Poitiers.

(3) L’auteur renvoie aux travaux d’Alain Corbin, historien des sensibilités.

(4) L’actuel Sentier du littoral s’étend sur 4577 km. Il manque encore 1200 km pour faire le tour complet du littoral métropolitain.

(5) Les laisses sont les lignes de marée haute et de marée basse, soit les limites entre lesquelles la marée oscille.

Michèle Vignaux, juillet 2023 -

17:08

17:08 Dessin du géographe n°93. Des leporellos géographiques : E. F. Bossoli dans les Alpes italiennes

sur Les cafés géographiquesEn parcourant les allées du Salon international des Carnets de Voyage d’Aix-en-Provence, j’ai constaté que beaucoup de carnetières et carnetiers dessinent des croquis panoramiques sur des bandes de papiers pliants qu’on appelle des « leporellos », en souvenir du valet de Don Juan chez Mozart et de la liste des femmes conquises par son maître, qu’il déplie en chantant au début du premier acte de l’opéra. Or, il est arrivé à des géographes de dessiner de grands croquis panoramiques en assemblant des feuilles dans le sens de la largeur, selon les besoins de la largeur de l’horizon topographique à prendre en compte. Dans la page web que j’ai consacrée ici à Pierre Deffontaines, j’aurais pu signaler son assemblage panoramique concernant la ville de Barcelone vue du Mont Tibidabo. [https:]]

Lequel était largement battu en dimension par celui qu’il avait réalisé au Brésil concernant la Baie de Rio (plus d’un mètre de large), étudié par Antoine Huerta en 2009 (« Une ascension, une œuvre : la baie de Rio de Janeiro vue du Corcovado par Pierre Deffontaines », Confins, número 5).

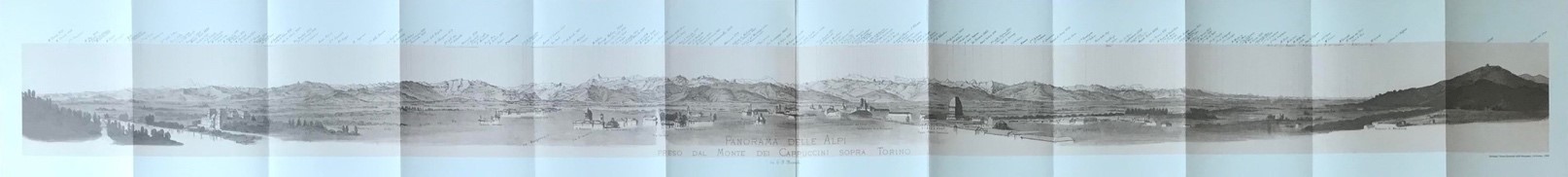

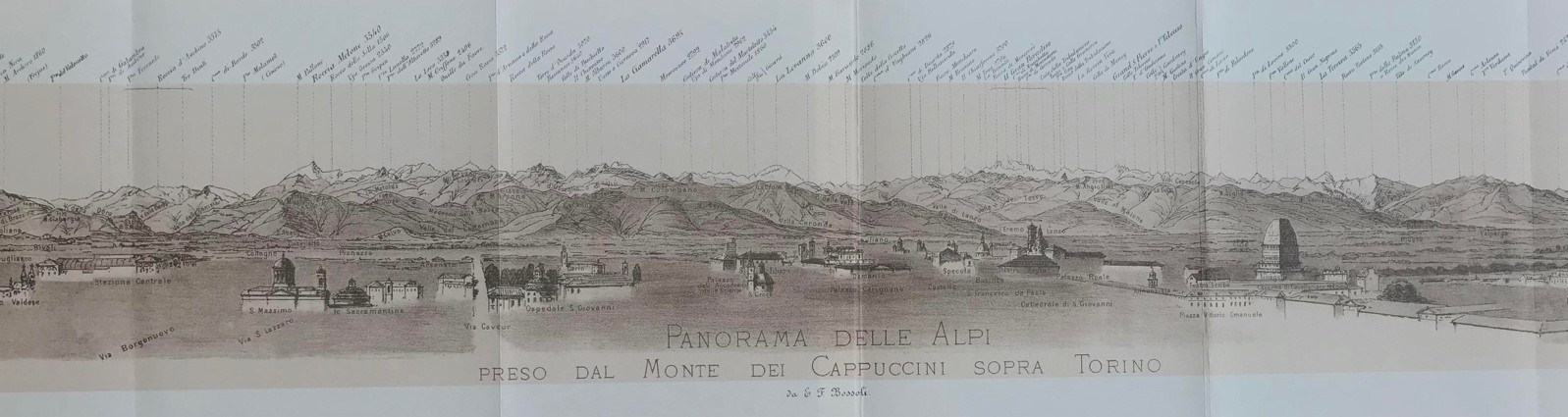

[confins.revues.org]Mais il faut reconnaître que sur le plan de la qualité du dessin panoramique, les dessinateurs et peintres professionnels ont produit dans la seconde moitié du 19e siècle des leporellos pour la clientèle touristique des régions de montagne, plus efficaces et imposants. Il s’agissait de procurer aux visiteurs des images permettant de situer et de reconnaître sur le terrain les principaux sommets des grandes chaînes. Les nouveaux voyageurs voulaient pouvoir nommer et mémoriser ces grands sites dans un nouveau « musée imaginaire » des formes de la terre. Lors d’un passage à Turin, une excursion au Monte dei Cappuccini m’a permis d’acquérir un classique de ce genre de leporello : le Panorama delle Alpi (dal Monte dei Cappuccini, Torino, 1874), réalisé par Edoardo Francesco Bossoli, peintre piémontais spécialisé dans les panoramas de montagne et qui fit une grande carrière dans ce type de dessin.

Fig. 1-Panorama des Alpes (depuis le Mont des Capucins, Turin) (E. F. Bossoli, 1874). Source : collection de l’auteur.

Sur un accordéon de papier de 1,93 sur 0,14m (surface de l’image), il a représenté à l’encre (plume et lavis) les Alpes Piémontaises depuis la vallée alpine du Po au SO jusqu’au Monte Generoso au NE, c’est-à-dire le versant italien de la chaîne depuis la haute vallée du Po à gauche du panorama jusqu’à la région des Lacs à droite, en passant par la région du val d’Aoste au centre. Le Mont Blanc n’est pas visible car masqué par le massif du Grand Paradis. Le Mont Rose (4 638m) et le Lyskamm (4 538m) sont donc les 2 plus hauts sommets de la ligne des crêtes figurées par le peintre.

Fig. 2-Panorama des Alpes (depuis le Mont des Capucins, Turin) (E. F. Bossoli, 1874) (détail, partie centrale). Source : collection de l’auteur.

L’essentiel est donc ici de figurer les sommets de la façon la plus « lisible » possible, d’où le dessin au trait (plume) et le lavis d’encre sépia. Mais dans les avant-plans de la ville et de sa campagne un certain nombre de monuments et d’édifices urbains bien connus sont dessinés pour servir de points de repère à la visée des sommets et à leur position sur la ligne des crêtes, le croquis panoramique servant alors pour le touriste de mini-table d’orientation.

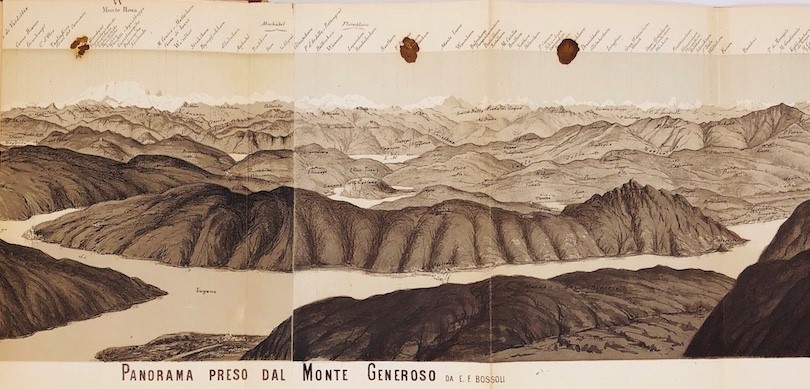

Dans ce cas turinois, la faible altitude relative du Mont des Capucins au-dessus de la ville (moins de 70 m au-dessus du Pô) en fait une vue presque horizontale, et l’effet de masque des sommets des premiers plans devant les suivants en devient très important. Un autre leporello emblématique de la production de Bossoli, celui du Panorama preso dal Monte Generoso, réalise une vue quasi aérienne du lac de Lugano et de ses environs, car le sommet en question domine ce lac de ses 1 701 m (soit 1 361m d’altitude relative) et offre des vues spectaculaires vers les grandes Alpes Suisses, Italiennes et Françaises à l’horizon nord et ouest. Le croquis devient franchement panoramique et permet une lecture du paysage qui se rapproche de celle d’une carte. Les lignes de crêtes se succèdent en profondeur sur plus de 60 kilomètres, et la dernière (la plus lointaine) est celle des plus de 4 000 m du Mont Blanc, du Mont Rose, des Alpes du Valais et de l’Oberland bernois, figurée en blanc.

Fig. 3-Panorama pris depuis le Monte Generoso (E. F. Bossoli, 1875). Source : Boletino del Club Alpino Italiano.

Ces deux œuvres sont donc emblématiques de cette production picturale considérable dans la seconde moitié du 19e siècle, destinée à participer de l’invention du paysage de la chaîne des Alpes. Une bibliographie abondante en a repris l’étude dans la géographie contemporaine. Par exemple Cllaudio Ferrata a étudié pour le Tessin La Fabrique du Paysage dans la Région des lacs du Sud des Alpes (Le Globe, tome 147/ GEA, N°23/ 2007, p.29-48). Il cite dans II teatro del paesaggio, (in Ferrata C. (a cura di), //senso dell’ospitalita?, pp. 57-67, 2006)) les travaux graphiques alpestres de Bossoli, dans un paragraphe où il traite de l’« art de voir ». On ne peut être mieux au cœur de la question du dessin géographique.

Roland Courtot, mars 2023

-

13:04

13:04 Prix du Livre de Géographie des Lycéens et Etudiants 2023

sur Les cafés géographiquesLe prix du Livre de Géographie des Lycéens et Etudiants est une création récente (2020), destinée à faire découvrir et aimer la géographie à travers une sélection annuelle de cinq ouvrages reflétant la diversité de la discipline. Les deux premières éditions avaient récompensé en 2021 Sylvie Lasserre pour Voyage au pays des Ouïghours (Editions Hesse, 2020) et en 2022 Camille Schmoll pour Les damnées de la mer (La Découverte, 2020).

Cette année, le prix a été accordé à Monde enchanté, Chansons et imaginaires géographiques de Raphaël Pieroni et Jean-François Staszak (1). On comprend l’enthousiasme des jeunes gens qui l’ont choisi pour un ouvrage ludique et joyeux dont l’objet d’analyse est constitué de 36 chansons (2) écrites majoritairement en français et en anglais, des années 1930 à nos jours.

Jean-François Staszak a présenté, à la Société de géographie, son travail et celui de son collègue, comme une réalisation de géographie culturelle qui étudie le monde tel qu’on l’appréhende à travers les différents systèmes de représentation. Face aux critiques qui reprochent à cette discipline son caractère trop souvent élitiste et conceptuel, il se réjouit de présenter un travail portant sur des chansons, c’est-à dire des témoignages de la culture populaire empreints d’émotion.

Il a été demandé aux collègues genevois des auteurs de choisir une chanson connue comme enjeu géographique et de produire un texte court à destination du grand public. Ce choix peut être suggéré par le texte même de la chanson ou par les lieux où elle a été entendue. Certaines chansons ont participé à la construction de lieux. Il est ainsi plaisant de savoir qu’un Café Pouchkine a été inauguré en 1999 par Gilbert Bécaud sur la Place Rouge à Moscou, alors que sa chanson Nathalie date de 1964 ! (3)

Michèle Vignaux, juin 2023

1) Georg Editeur, 2021. Cet ouvrage a été suivi de Villes enchantées, en 2022. Il sera à son tour complété par Voyages enchantés en cours de réalisation. 2) Les trois ouvrages évoqueront 121 chansons dont 81 en français. 3) Le 22 septembre 2022, dans Géographie à la carte, France Culture a présenté le sujet des rapports entre la géographie et la chanson, en invitant notamment Jean-François Staszak. Parmi les principales questions abordées lors de l’émission, on retrouve bien sûr celles du livre qui vient d’être récompensé : comment les chansons racontent-elles les villes ? La culture populaire peut-elle matériellement transformer un territoire ? La puissance évocatrice de certaines villes dans les chansons a-t-elle un aspect géopolitique ? [https:]] -

12:59

12:59 Géopolitique de la Corée du Sud

sur Les cafés géographiques -

12:16

12:16 L’ère des superpétroliers. Les transports maritimes français au XXe siècle

sur Les cafés géographiques

Ce travail d’historien (1) porte sur un court XXe siècle. Le pétrole n’est devenu l’« or noir » qu’entre le moment où la Grande Guerre révéla la dépendance dangereuse de notre pays et celui où il s’est transformé en « mal-aimé » dont il faut se débarrasser le plus possible dans les dernières années du siècle. Entre temps il occupe une place majeure dans les préoccupations des gouvernants, des dirigeants d’entreprise, mais aussi une place non négligeable dans celle des Français de plus en plus attachés à leur voiture. Quant à l ’« ère des superpétroliers » qui donne son titre à l’ouvrage, elle ne dure guère plus de deux décennies car la prouesse technique se révèle vite une catastrophe financière.

Le sujet comprend plusieurs composantes, économique, technique et politique. La première composante comprend la production ou l’achat du pétrole brut, le transport par oléoduc et surtout par bateau et le raffinage sur le sol national. Ces trois activités peuvent être assurées par une même compagnie ou par plusieurs compagnies, parfois filiales d’un maison-mère. Les achats se font suivant des contrats à long ou à court terme ou sur un marché spot (2). Sur le plan technique, les chantiers navals ont produit des pétroliers de plus en plus performants, c’est-à-dire offrant des coûts de transport de plus en plus bas par tpl (tonne de port en lourd) transportée, grâce à leur gros tonnage. Mais la géographie a ses impératifs. Avec un tirant d’eau élevé un superpétrolier ne peut emprunter des détroits comme celui de Malacca, ou le canal de Suez. La composante politique est majeure. Dans une France dont le sous-sol ne contient pas pétrole, le devoir de l’Etat est d’assurer la sécurité de l’approvisionnement, donc d’avoir des relations stables avec les producteurs. Ce n’est pas la même chose d’acheter du pétrole à la Norvège ou dans un des pays du Moyen-Orient ! Ces trois composantes n’évoluent pas selon les mêmes rythmes. Plusieurs années s’écoulent entre la conception et la livraison d’un nouveau type de pétrolier alors qu’une crise politique peut bouleverser les flux pétroliers maritimes en quelques semaines, voire quelques jours. C’est en fonction de ces données que l’auteur a distingué quatre périodes entre 1931 et 1994.

1931-1958 : un programme d’autonomie maritime

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le nouvel Office National des Combustibles Liquides (1925) se donne comme objectifs de constituer une industrie pétrolière française avec la construction de navires-citernes et de rechercher des approvisionnements. Ce dernier but est facilité par les traités qui mettent fin à la domination ottomane au Moyen-Orient. La nouvelle CFP (Compagnie française des pétroles) obtient, au titre de réparations de guerre, 23,7% de la Turkish Petroleum Compagny. Le pétrole, extrait à Kirkouk, est alors transporté par oléoduc jusqu’à Tripoli puis convoyé par la CNP (Compagnie navale des pétroles, filiale de la CFP jusqu’aux ports de Gonfreville (Normandie) et La Mède (Provence).

Entre 1928 et 1938, la consommation de pétrole est multipliée par quatre et la France est le deuxième acheteur européen alors que le transport du brut s’effectue majoritairement sur des tankers étrangers. Par crainte d’une dépendance dangereuse en cas de guerre, le gouvernement fait voter une loi en 1928, renforcée par un décret en 1931, puis par un nouveau décret en 1950 (le premier décret est suspendu en 1939) instaurant l’obligation de pavillon. 50% des importations (en 1931) puis 66% (en 1950) doivent être faites sous pavillon français. Cette particularité – qui a duré jusqu’en 1992- a entraîné la perte de compétitivité de notre flotte, le coût du transport sur des navires à l’équipage uniquement français étant beaucoup plus élevé que sur les bateaux concurrents.

La Deuxième Guerre mondiale conduit à la dévastation de l’industrie pétrolière française qui doit être entièrement reconstruite. Le redressement maritime est achevé au début des années 1950. La France peut alors profiter de nouveaux gisements en Irak et la CNP livre des bateaux qu’on appelle déjà des « supertankers » avec un port en lourd supérieur à 30 000 tpl (norme permettant le passage dans le canal de Suez). Ses 104 navires permettent à la France d’occuper le 7ème rang mondial en 1954.

1956-1973 : l’âge d’or des transports maritimes français

En 1956, le Moyen-Orient (surtout l’Irak) fournit la majeure partie de la consommation pétrolière française. Chaque année, 25 Mt de brut sont exportés par les ports de Méditerranée orientale et 58 Mt empruntent le canal de Suez. La « Crise de Suez » bouleverse ce trafic. En juillet 1956, Nasser nationalise le canal de Suez, ce qui provoque, trois mois plus tard, une intervention militaire franco-britannique. Le canal est alors entièrement bloqué et les oléoducs Irak-Méditerranée détruits. Il faut réorganiser les itinéraires. Une seule solution : le contournement de l’Afrique par la route du cap de Bonne-Espérance (20 900 km entre le golfe Persique et la mer du Nord, au lieu de 12 000km par Suez), ce qui provoque l’explosion des taux d’affrètement. Même après la réouverture du canal, on ne revient pas à la situation antérieure. On combine un aller France-Moyen-Orient par Suez et un retour par Le Cap avec des bateaux chargés, mais surtout on envisage d’utiliser des pétroliers de très gros tonnage.

Les années 1960 sont des années de réorganisation avec l’arrivée du pétrole algérien et le lancement d’un ambitieux programme d’armement par la CNP qui devient le premier armateur français. Pour diminuer les coûts de transport, on construit des Very Large Crude Carrier (VLCC), de 150 000 tpl à 320 000 tpl. Le premier gros tanker de la CNP sort des chantiers navals en 1970. Ces superpétroliers sont le produit d’innovations technologiques de pointe qui doivent permettre de compenser les charges qui grèvent le pavillon français. Nouvelles proportions, aciers spéciaux, automatisation des tâches de chargement/déchargement, augmentation du débit des pompes…, les superpétroliers assurent une augmentation de la vitesse moyenne et une économie de personnel. Ils n’embarquent que des équipages très spécialisés, moins nombreux (les besoins en équipage ne croissent pas avec la taille du navire), aux conditions de travail attractives (avantages financiers et confort). Néanmoins, les dépenses d’équipage restent plus élevées que sous les pavillons étrangers car tous les marins doivent être français.

La course au gigantisme semble justifiée par une nouvelle fermeture du canal de Suez provoquée par la Guerre des 6 jours (1967). Même si on s’approvisionne alors sur des marchés plus diversifiés et plus proches de l’Europe (Algérie, Etats-Unis, Venezuela), le Moyen-Orient reste un fournisseur majeur. Le pétrolier-roi semble alors le 200 000 tpl capable d’emprunter à l’aller, le canal de Suez sur ballast et, au retour, la route du Cap en pleine charge. Le tonnage moyen de la CNP triple en 10 ans (1961-1971). Ces très gros navires posent néanmoins des problèmes de logistique (équipement des ports, taille des raffineries, passages des détroits), ce qui ne décourage pas la commande des Ultra Large Crude Carriers (ULCC) de plus de 350 000 tpl. L’industrie pétrolière française est alors partagée entre CFP-Total et Elf-Erap qui ont des participations dans les sociétés d’armement.

A la fin des années 1960, la consommation continue d’augmenter, mais la demande est flexible alors que l’offre est rigide. Les premiers doutes sur la viabilité du marché des transports apparaissent. Les experts évoquent le risque d’un excédent de tonnage dans les années à venir d’autant que de lourdes charges pèsent sur le pavillon français alors que les pavillons de complaisance se multiplient dans le monde.

1973- 1979 : les transports maritimes pétroliers dans la tourmente

1973 est une année-tournant dans l’histoire des transports pétroliers. A la suite de la guerre du Kippour (octobre 1973), les pays arabes membres de l’OPEP décident d’augmenter unilatéralement le prix du baril de brut (quadruplement du prix en un trimestre) et d’instaurer un embargo sur les exportations destinées aux pays alliés d’Israël. C’est le premier choc pétrolier. Stagnation de la consommation et accès à des ressources plus proches du consommateur (Alaska, mer du Nord) entraînent la surcapacité des transports maritimes et de l’industrie du raffinage. Il faut alors annuler les commandes et réduire les charges au maximum. Pour répondre à ce dernier objectif, plusieurs solutions sont adoptées : ralentissement de la vitesse, utilisation des pétroliers comme stockage flottant ou comme minéraliers ou céréaliers. Mais les armateurs français souffrent toujours d’un handicap supplémentaire par rapport à leurs concurrents, l’obligation de pavillon.

Dans les années 1970, la France est le seul pays à imposer à sa flotte pétrolière de naviguer sous pavillon national (les Etats-Unis ne l’imposent que pour le cabotage le long de leurs côtes). Le surcoût est alors évalué à 1 milliard de francs par an (de plus, l’obligation de pavillon est incompatible avec le Traité de Rome). En 1977 38% du port en lourd mondial naviguent sous un pavillon de complaisance (Panama, Liberia, Bahamas…) qui fait bénéficier les armateurs d’avantages fiscaux, de facilité d’immatriculation et de l’emploi d’équipages étrangers aux charges sociales et salariales réduites. Mais les marées noires provoquées par des navires affrétés sous pavillon de complaisance soulèvent la colère des opinions publiques. Le traumatisme du naufrage de l’Amoco Cadiz (234 000 tpl) au large de Portsall (Bretagne) en est un exemple. Les organisations internationales doivent durcir leur réglementation.

1979-1994 : le crépuscule de la flotte pétrolière française

La Révolution iranienne de 1979 puis la guerre Iran-Irak de 1980-1988 provoquent une nouvelle flambée du prix du brut (augmentation du prix du baril par 5 ou 6 depuis 1978). C’est le deuxième choc pétrolier. Il est rapidement suivi d’un contre-choc (1981) car la demande s’effondre dans les pays consommateurs qui s’approvisionnent de plus en plus ailleurs qu’au Moyen-Orient (mer du Nord, Afrique de l’Ouest, Mexique…). C’est le cas de Total qui n’y achète plus que la moitié de son pétrole (Arabie Saoudite, E.A.U.). Entre 1979 et 1985, le trafic mondial de brut chute de 58%, ce qui provoque un excédent mondial de pétroliers, surtout dans la catégorie des plus grosses unités.

Face à cette baisse des besoins de capacité de transport, les armateurs français sont contraints d’opérer le retrait de navires, voués à la reconversion en vraquiers ou au désarmement et souvent à la démolition dans de grands chantiers où ils sont transformés en ferraille servant à la fabrication de nouveaux aciers.

Le redressement du commerce du pétrole à la fin des années 1980 ne permet pas d’éviter le naufrage des superpétroliers français. Les ULCC (Ultra large crude carrier) de plus de 300 000 tpl qui arrivent alors sur le marché, sont une réussite de la technologie française mais un échec économique. Lorsqu’ils sont mis en chantier au début des années 1970, deux certitudes motivaient le choix de pétroliers de gros tonnage, celle de la primauté croissante du golfe Persique comme fournisseur et celle d’une croissance continue de la demande. On néglige l’obstacle de leur tirant d’eau, trop élevé pour franchir le canal de Suez ou traverser les détroits de Malacca et du Pas de Calais. La CNN, filiale d’Elf, et la Société maritime Shell commandent donc quatre supertankers aux Chantiers de l’Atlantique capables de construire des navires de 500 000tpl. Mais dès leur mise en service, leur intérêt est remis en cause, révélant l’absence d’études sérieuses sur leur coût de fonctionnement. Non seulement leurs charges financières sont trop lourdes, mais il est difficile de trouver des cargaisons suffisantes. La contrainte du tirant d’eau les empêche de passer par Suez où la navigation est rétablie et l’impossibilité de rejoindre Rotterdam est un handicap majeur. Pour les opérateurs pétroliers, Le Havre dont l’arrière-pays est limité ne peut remplacer le port néerlandais ouvert sur le gros marché européen. Les ULCC sont donc condamnés.

La crise des transports pétroliers français est illustrée par le choix d’Elf qui désarme ses navires pour affréter l’équivalent à l’étranger. Plusieurs rapports commandés par l’Etat arrivent à la même conclusion : une surcapacité de la flotte, des navires vieillissants et surtout une absence de compétitivité due à la contrainte du pavillon. Pour continuer à assurer la sécurité des approvisionnements d’un pétrole dont on importe 96% de la consommation, on adopte un nouveau cadre juridique, le pavillon Kerguelen, en 1986. Sous ce pavillon, les équipages ne comprennent plus que 35% de marins français et ce sont les lois sociales et fiscales des TAAF qui s’appliquent. En 1996 c’est l’ensemble de la flotte pétrolière française (14 bateaux) qui arbore le pavillon Kerguelen. Mais le registre TAAF n’est qu’une réponse partielle à la crise car tous les pays européens adoptent des registres internationaux (dits « bis ») qui leur permettent de recruter des équipages entiers à très bas coût.

Après l’abandon d’une flotte en propre par le groupe Total puis la vente de CNN, dernier armateur français, en 1998, tous les tankers transporteurs de brut sont de propriété étrangère. C’est la fin des illusions françaises.

Aujourd’hui l’essentiel de la flotte mondiale circule sous pavillons de complaisance. Elle est répartie entre 350 compagnies qui siègent dans 50 pays. Les Majors ne possèdent plus que 4% du tonnage mondial. Les efforts de l’Etat français pour assurer la sécurité de l’approvisionnement en pétrole ne portent plus sur le brut mais sur le transport des produits raffinés (3).

Notes :

(1) Benoît Doessant, L’ère des superpétroliers, Editions universitaires François Rabelais, Tours, 2022. (2) Marché spot : appelé aussi « marché au comptant ». Dans ce cas,les actifs négociés font l’objet d’une livraison et d’un règlement instantanés. (3) En dehors de l’évolution de la taille des navires pétroliers, la double coque représente une innovation technologique importante pour limiter le risque des pollutions. L’échouement du pétrolier Exxon Valdez en 1989 a joué un rôle important dans l’essor de cette technologie en suscitant de nouvelles réglementations maritimes.Michèle Vignaux, mai 2023