Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

6119 éléments (1853 non lus) dans 50 canaux

Dans la presse

(1672 non lus)

Dans la presse

(1672 non lus)

-

Cybergeo

(1611 non lus)

Cybergeo

(1611 non lus) -

Mappemonde

(60 non lus)

Mappemonde

(60 non lus) -

Dans les algorithmes

(1 non lus)

Dans les algorithmes

(1 non lus)

Du côté des éditeurs

(24 non lus)

Du côté des éditeurs

(24 non lus)

-

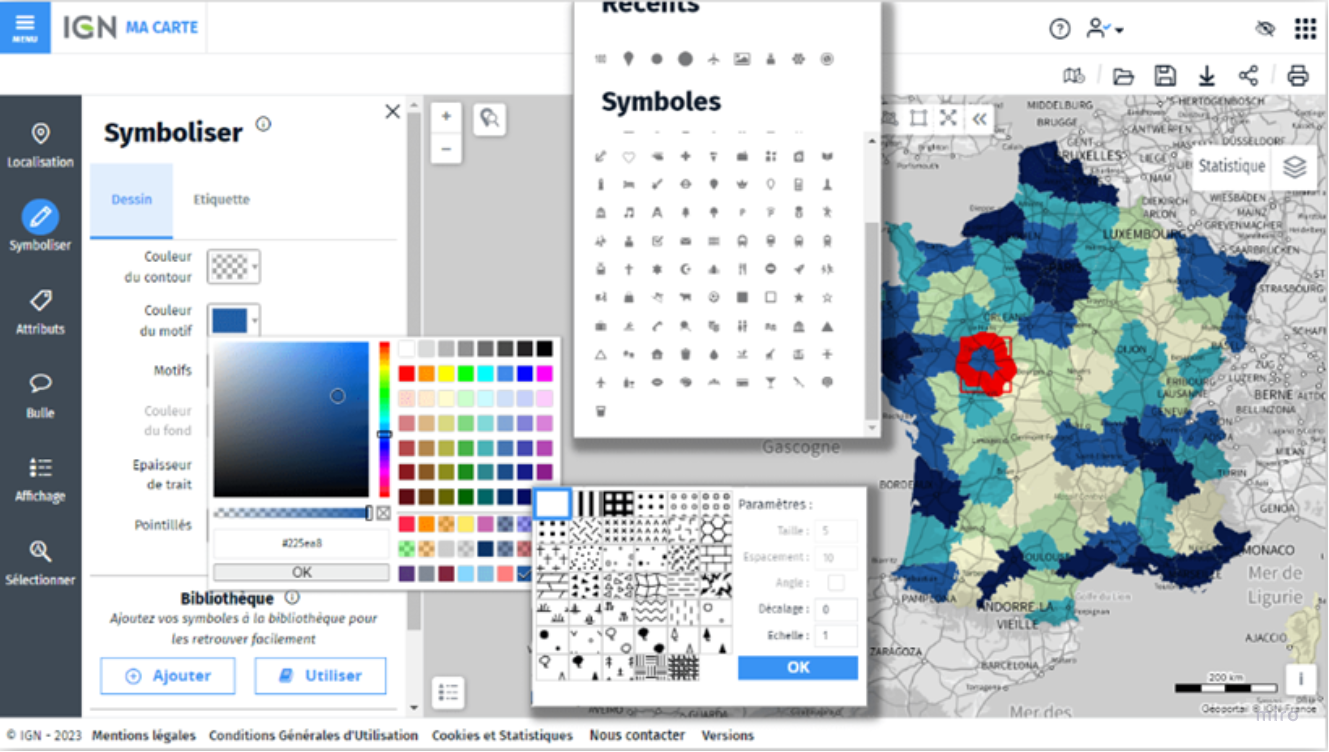

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

(15 non lus)

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

(15 non lus) -

arcOpole - Actualités du Programme

arcOpole - Actualités du Programme

-

arcOrama

(9 non lus)

arcOrama

(9 non lus) -

Neogeo

Neogeo

Toile géomatique francophone

(110 non lus)

Toile géomatique francophone

(110 non lus)

-

Géoblogs (GeoRezo.net) (5 non lus)

-

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

-

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus)

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus) -

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

-

Cartes et figures du monde

Cartes et figures du monde

-

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

-

Data and GIS tips

Data and GIS tips

-

ReLucBlog

ReLucBlog

-

L'Atelier de Cartographie

L'Atelier de Cartographie

-

My Geomatic

-

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

-

Cartographies numériques

Cartographies numériques

-

Carnet (neo)cartographique

Carnet (neo)cartographique

-

GEOMATIQUE

GEOMATIQUE

-

Évènements – Afigéo

(12 non lus)

Évènements – Afigéo

(12 non lus) -

Afigéo

(12 non lus)

Afigéo

(12 non lus) -

Geotribu

(50 non lus)

Geotribu

(50 non lus) -

Conseil national de l'information géolocalisée

(9 non lus)

Conseil national de l'information géolocalisée

(9 non lus) -

Icem7

Icem7

-

Makina Corpus (1 non lus)

-

Oslandia

(1 non lus)

Oslandia

(1 non lus) -

CartONG

(2 non lus)

CartONG

(2 non lus) -

GEOMATICK

(6 non lus)

GEOMATICK

(6 non lus) -

Geomatys

(3 non lus)

Geomatys

(3 non lus) -

Les Cafés Géo

(1 non lus)

Les Cafés Géo

(1 non lus) -

L'Agenda du Libre

(3 non lus)

L'Agenda du Libre

(3 non lus) -

Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités

(3 non lus)

Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités

(3 non lus)

Géomatique anglophone

(35 non lus)

Géomatique anglophone

(35 non lus)

-

All Points Blog

All Points Blog

-

Directions Media - Podcasts

Directions Media - Podcasts

-

Navx

Navx

-

James Fee GIS Blog

-

Maps Mania

(19 non lus)

Maps Mania

(19 non lus) -

Open Geospatial Consortium (OGC)

Open Geospatial Consortium (OGC)

-

Planet OSGeo

(16 non lus)

Planet OSGeo

(16 non lus)

Toile géomatique francophone (48 non lus)

Toile géomatique francophone (48 non lus)

-

11:30

Lancement de GeoRivière-Public : une plateforme citoyenne pour la préservation des milieux aquatiques

sur Makina CorpusMakina Corpus Territoires annonce le lancement de GeoRivière-Public : une plateforme dédiée à la sensibilisation et à la participation citoyenne pour la protection des cours d’eau.

-

20:30

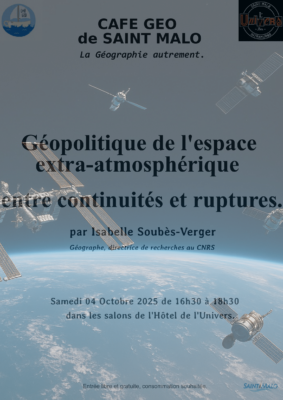

20:30 Café géo de Saint-Malo, samedi 4 octobre 2025 : « Géopolitique de l’espace extra-atmosphérique », avec Isabelle Soubès-Verger

sur Les Cafés Géo

-

6:29

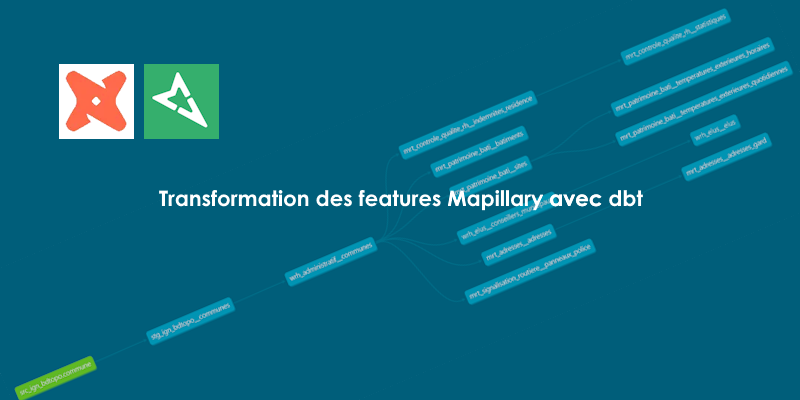

6:29 Webinaire « Sécuriser QGIS : enjeux, solutions et retours d’expérience »

sur Oslandia

IDéO BFC a invité Oslandia à venir s’exprimer sur le sujet de la sécurité dans QGIS à l’occasion d’un webinaire mardi 23 septembre de 11h à 12h.

Vincent Picavet sera au micro pour présenter :

- un panorama des bonnes pratiques de sécurité dans QGIS,

- une analyse des difficultés rencontrées dans les projets géospatiaux,

- et une présentation des travaux menés par Oslandia pour renforcer la cybersécurité au cœur de QGIS.

Inscription : [https:]]

-

14:35

14:35 Comment notre jumeau numérique de la Terre & Océans change la donne

sur Geomatys Comment le jumeau numérique de la Terre et des océans change la donne

Comment le jumeau numérique de la Terre et des océans change la donne

- 08/09/2025

- Jordan Serviere

La thématique des GeoDataDays 2025 « Agir dans un monde en évolution : indispensables geodata » est ancrée dans un contexte marqué par le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les transformations rapides de nos territoires et les tensions géopolitiques, les décideurs ont besoin d’outils qui dépassent la simple photographie de la situation. Pour agir efficacement, il faut d’abord observer et comprendre les dynamiques en cours. C’est précisément l’ambition du jumeau numérique multi-milieux développé par Geomatys : plus qu’une carte, il s’agit d’une vision vivante et évolutive de la Terre qui intègre en continu données satellites, capteurs, mesures in situ et modèles pour transformer la donnée en outil visuellement parlant.

La video ci-contre présente les capabilités du jumeau numérique.

Observer : une infrastructure solide et stratégiqueGeomatys a mis en place une architecture complète pour collecter, organiser et visualiser les données. Qu’il s’agisse d’informations géographiques, hydrographiques, océanographiques ou météorologiques (GHOM), la plateforme rend la lecture de ces données accessible en 4D grâce à des capacités avancées de visualisation et de traitements, dans une infrastructure cloud-native.

L’écosystème repose sur le moteur de jeu Unreal Engine 5, ainsi que notre socle logiciel Examind Server, le tout conforme aux standards OGC, garantissant l’interopérabilité et la pérennité de la solution. En résumé, cet outil permet donc disposer d’une base fiable et performante, pour passer au stade de l’analyse.

Comprendre : analyser n’a jamais été aussi simpleCependant, observer ne suffit pas : il faut donner du sens à la masse de données collectées. Grâce à des algorithmes d’IA ou des modèles de prédiction, ces données sont croisées, fusionnées, traduites en scénarios compréhensibles : montée des eaux, submersions, état écologique, pollution marine… Comprendre signifie transformer des données brutes en informations lisibles et exploitables pour les chercheurs comme pour les décideurs.

Par exemple, en croisant l’imagerie satellite avec les modèles de courant, on peut visualiser et anticiper la dérive de bancs de déchets en mer ; on peut faire de même avec les traces AIS et le niveau de houle, pour détecter des transbordements clandestins. Ces cas d’usage montrent comment le croisement et la fusion de données transforme l’observation en analyses immédiatement exploitables.

Agir : transformer la connaissance en décisionLa dernière étape, c’est l’action. Le jumeau numérique devient un levier pour planifier, anticiper et décider. Dans un contexte de crises et d’exigences de durabilité, les collectivités, agences et acteurs institutionnels trouvent dans cette plateforme un environnement immersif pour simuler et planifier. L’intégration de flux en temps réel, la représentation de scénarios tactiques et la possibilité de déployer des IHM directement sur le terrain permettent d’agir sans délai, au plus près des besoins. Un responsable militaire, par exemple, peut intégrer en temps-réel les effets de la météo dans la simulation d’un théâtre d’opérations. Agir, c’est utiliser la connaissance acquise pour guider des choix concrets et coordonnés, partout où les décisions doivent être prises.

Conclusion — Observer, comprendre, agirAvec le jumeau numérique Terre & Océans, Geomatys ne se limite pas à représenter la planète : l’objectif est de la comprendre, pour mieux agir. Dans un monde où chaque décision doit intégrer des données fiables et des perspectives d’avenir, cet outil offre une approche souveraine, interopérable et immersive. Les données deviennent alors des leviers concrets pour prendre les bonnes décisions et anticiper les défis.

Menu Linkedin

Twitter

Youtube

Linkedin

Twitter

Youtube

The post Comment notre jumeau numérique de la Terre & Océans change la donne first appeared on Geomatys.

-

14:00

14:00 La refonte de QChat

sur Geotribu Raisons et explications techniques de la refonte de QChat, le système pour tchatter avec ses pair/es dans QGIS.

Raisons et explications techniques de la refonte de QChat, le système pour tchatter avec ses pair/es dans QGIS.

-

14:10

14:10 Saint Romain en Gal: OpenStreetMap, rencontre mensuelle, Le jeudi 18 septembre 2025 de 18h30 à 20h30.

sur L'Agenda du LibreDiscussion entre contributeurs.trices viennois.es du projet OSM et acteurs intéressés.

Toute personne intéressée par OpenStreetMap peut s'intégrer à cette rencontre, tout particulièrement les débutant.e.s qui souhaiteraient des conseils pour se lancer.

Ordre du jour à compléter: [https:]]

Lieu de réunion: Ninkasi, 15, impasse du Rond Point, 69210 Saint-Romain-en-Gal - à partir de 18h30

-

13:41

13:41 Synthèse d’expert sur l’édition 2025 du geOcom

sur AfigéoSynthèse d’expert sur l’édition 2025 du geOcom Synthèse d’expert sur l’édition 2025 du geOcom AfigéoLa communauté geOrchestra, composée de développeurs et d’utilisateurs (principalement les administrateurs de plateformes de données), s’est réunie en Bretagne du 23 au 25 juin lors de son évènement annuel à Rennes, là où geOrchestra est né une quinzaine d’années plus tôt. Le comité de pilotage geOrchestra a bénéficié de l’accueil de Rennes Métropole. Dans le […]

The post Synthèse d’expert sur l’édition 2025 du geOcom first appeared on Afigéo.

-

12:52

12:52 Vandoeuvre-lès-Nancy: Réunion OpenStreetMap, Le mercredi 24 septembre 2025 de 18h00 à 20h00.

sur L'Agenda du Libre

Le groupe local Nancy de l’association OpenStreetMap France vous propose de participer aux réunions mensuelles ouvertes à tou·te·s !

Avec OpenStreetMap, participez à la construction d’une carte en ligne libre et gratuite, partagée avec le monde entier!

Participation aux ateliers

Le lieu la Fabrique des possibles nous est librement accessible lors de nos réunions.

Si vous souhaitez participer à distance, cela est possible depuis ce lien. Toutefois merci de nous en avertir pour que nous nous organisions en nous équipant et installant le matériel nécessaire.

-

15:10

15:10 Collectif CICCLO – Synthèse des réunions et feuille de route 2025/2026

sur AfigéoCollectif CICCLO – Synthèse des réunions et feuille de route 2025/2026 Collectif CICCLO – Synthèse des réunions et feuille de route 2025/2026 AfigéoLe Collectif CICCLO a enchaîné plusieurs réunions stratégiques (6 & 26 juin, 29 août 2025) qui marquent une nouvelle étape pour la valorisation et l’évolution des plateformes de données régionales. Ces échanges, dans la continuité des projets FINDPE 2024, ont permis de dresser un bilan, d’identifier de nouveaux axes de travail et de tracer une […]

The post Collectif CICCLO – Synthèse des réunions et feuille de route 2025/2026 first appeared on Afigéo. -

10:35

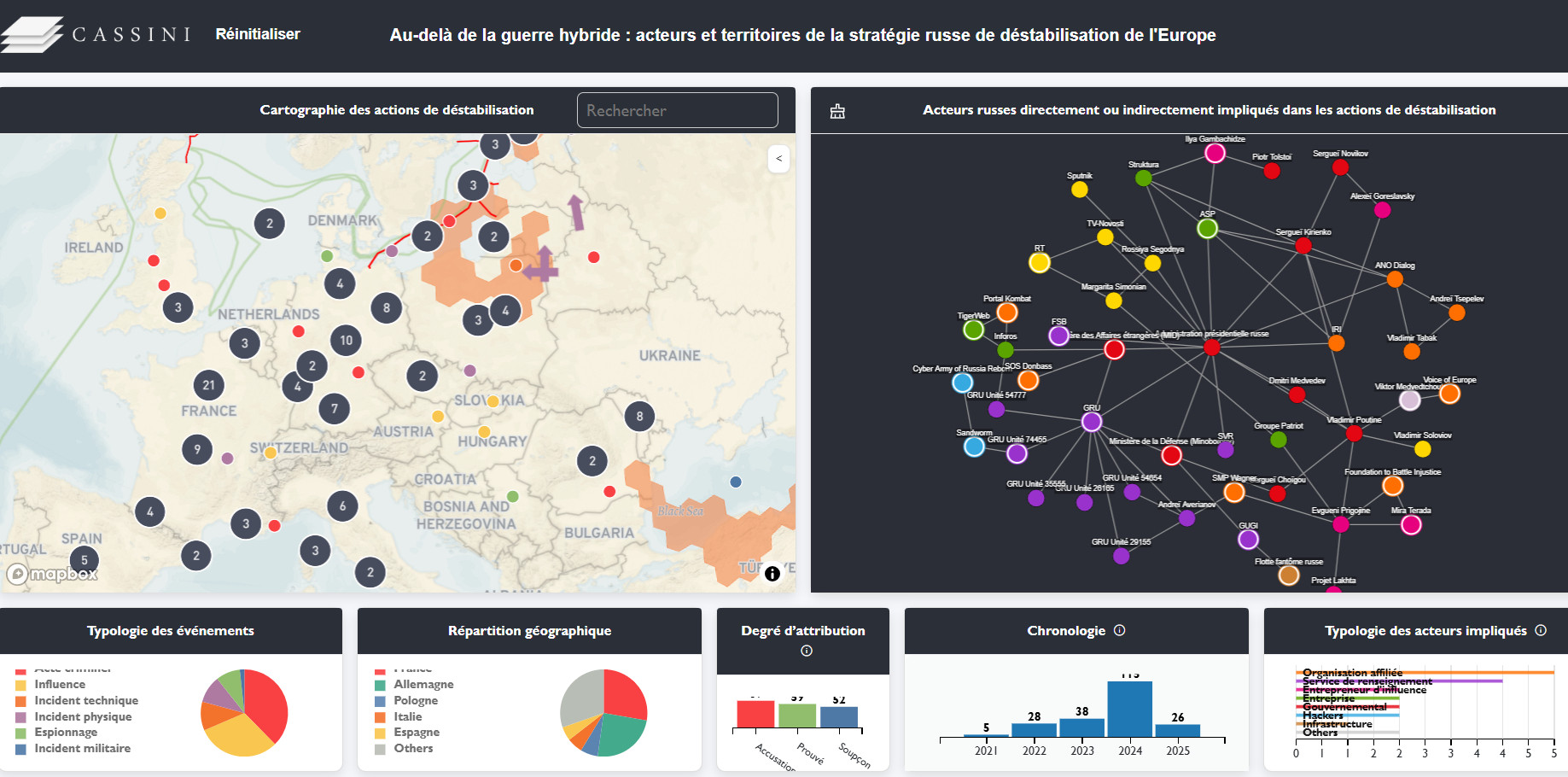

10:35 Retour sur le GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo, 10 juillet 2025

sur AfigéoRetour sur le GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo, 10 juillet 2025 Retour sur le GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo, 10 juillet 2025 AfigéoLe 10 juillet, plus de 30 adhérents du GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo étaient accueillis au Centre National d’Etudes Spatiales sur son site de Toulouse, pour une journée spéciale dédiée aux activités satellitaires dans ce domaine d’application. Le panorama des projets structurants présentés par le CNES s’inscrit dans un contexte géopolitique et environnemental qui […]

The post Retour sur le GT « Défense & Sécurité » de l’Afigéo, 10 juillet 2025 first appeared on Afigéo. -

10:23

10:23 Découvrez le pré-programme du FIG 2025

sur AfigéoDécouvrez le pré-programme du FIG 2025 Découvrez le pré-programme du FIG 2025 AfigéoLe programme de l’espace Géo-Numérique du Festival de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges se dévoile ! Animé par l’Afigéo, l’espace Géo-Numérique propose aux participants de découvrir nos métiers de l’information géonumérique à travers des ateliers et des conférences et un salon avec plus de 25 exposants ! Découvrez ci-dessous le pré-programme : Exposants : Vendredi 3 octobre : 09h45 à 10h15 : Comment […]

The post Découvrez le pré-programme du FIG 2025 first appeared on Afigéo.

-

15:48

15:48 3ème édition du concours de datavisualisation, du 13 oct au 5 nov 2025

sur Évènements – Afigéo3ème édition du concours de datavisualisation, du 13 oct au 5 nov 2025 3ème édition du concours de datavisualisation, du 13 oct au 5 nov 2025 AfigéoPour sensibiliser le grand public à l’importance des données et à leur accessibilité, DataGrandEst organise un concours original et créatif, ouvert à toutes et tous. En 2025, on met le cap sur la biodiversité ! À partir de données sur la faune, la flore et les milieux naturels du Grand Est, les participants sont invités à raconter […]

The post 3ème édition du concours de datavisualisation, du 13 oct au 5 nov 2025 first appeared on Afigéo. -

15:18

15:18 4ème édition des Rencontres Régionales de la Donnée en Grand Est, le 27 novembre à Strasbourg

sur Évènements – Afigéo4ème édition des Rencontres Régionales de la Donnée en Grand Est, le 27 novembre à Strasbourg 4ème édition des Rencontres Régionales de la Donnée en Grand Est, le 27 novembre à Strasbourg AfigéoDonnées pour une transition écologique et un numérique responsable : le défi du Grand Est ! Plus de données pour une transition écologique réussie, moins de données pour une sobriété numérique responsable… Comment concilier ces deux impératifs ? Le Grand Est relève le défi ! Présentations de cas d’usages, nouvelles perspectives de collaboration, venez découvrir […]

The post 4ème édition des Rencontres Régionales de la Donnée en Grand Est, le 27 novembre à Strasbourg first appeared on Afigéo.

-

13:25

13:25 France – Québec : le géonumérique au service d’Energir

sur AfigéoFrance – Québec : le géonumérique au service d’Energir France – Québec : le géonumérique au service d’Energir AfigéoDans le cadre du partenariat de coopération, l’Afigéo et Géospatial ont organisé une rencontre en visio entre les membres du Club SIG Grands Comptes et Benoît PRONOVOST, directeur de l’équipe solutions Géomatique chez Énergir, le 1er distributeur de Gaz naturel au Québec La présentation s’est déclinée en trois parties : A la suite de cette présentation, […]

The post France – Québec : le géonumérique au service d’Energir first appeared on Afigéo.

-

12:32

12:32 GéoMTL 2025, les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe

sur Évènements – AfigéoGéoMTL 2025, les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe GéoMTL 2025, les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe AfigéoLe 22e événement organisé par l’ACSG Montréal qui crée des opportunités en géomatique. Dans le cadre du partenariat France-Québec 2025, l’Afigéo sera présente le 7 octobre pour le Forum Géospatial Québec au Centre des Congrès de Saint-Hyacinthe et organise un stand collectif les 8 et 9 octobre au Salon GéoMTL avec l’accueil d’entreprises françaises : […]

The post GéoMTL 2025, les 8 et 9 octobre au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe first appeared on Afigéo.

-

11:07

11:07 Vers une « Étude en faveur des usages des Infrastructures Géodésiques en France »

sur AfigéoVers une « Étude en faveur des usages des Infrastructures Géodésiques en France » Vers une « Étude en faveur des usages des Infrastructures Géodésiques en France » AfigéoLes infrastructures géodésiques nationales fournissent une référence commune indispensable à la fiabilité des données géolocalisées et à l’interopérabilité des systèmes. Elles sont le socle invisible mais essentiel de nombreuses applications géonumériques, dont l’usage s’est fortement intensifié grâce aux progrès du géopositionnement (urbanisme, génie civil, sécurité civile, agriculture de précision ou encore navigation), au bénéfice d’acteurs publics, […]

The post Vers une « Étude en faveur des usages des Infrastructures Géodésiques en France » first appeared on Afigéo. -

10:51

10:51 Apéro Géo & Innovation : retour sur l’édition 2025 à Toulouse !

sur AfigéoApéro Géo & Innovation : retour sur l’édition 2025 à Toulouse ! Apéro Géo & Innovation : retour sur l’édition 2025 à Toulouse ! AfigéoL’Apéro Géo & Innovation a fait son grand retour à l’Afigéo ! Cette première édition 2025 s’est déroulée le 9 juillet dernier avec plus de 40 participants à la « Cantine Toulouse », organisé par l’Afigéo, accueilli par la Mêlée et avec le soutien de Magellium et Groupe PARERA. Géonumérique et dataviz : où en est-on ? Par […]

The post Apéro Géo & Innovation : retour sur l’édition 2025 à Toulouse ! first appeared on Afigéo.

-

7:06

7:06 Lyon: OpenStreetMap, rencontre mensuelle, Le mardi 16 septembre 2025 de 18h30 à 20h00.

sur L'Agenda du LibreDiscussion entre contributeurs lyonnais du projet OSM et acteurs intéressés.

Toute personne intéressée par OpenStreetMap peut s'intégrer à cette rencontre, tout particulièrement les débutants qui souhaiteraient des conseils pour se lancer.

Ordre du jour à compléter: [https:]]

Lieu de réunion: Tubà, 15 boulevard Vivier-Merle, Lyon 3e.

-

11:19

11:19 Retour sur la session dédiée à l’ingénierie coopérative dans les geodata aux RNIT

sur AfigéoRetour sur la session dédiée à l’ingénierie coopérative dans les geodata aux RNIT Retour sur la session dédiée à l’ingénierie coopérative dans les geodata aux RNIT AfigéoLes Rencontres Nationales de l’Ingénierie Territoriale (RNIT) de l’AITF (Association des Ingénieur.e.s territoriaux et Ingénieur.e.s en chef territoriaux de France) se sont déroulées du 8 au 9 juillet dernier à Toulouse sur le thème « Construire une ingénierie numérique responsable et coopérative à travers l’intelligence collective ». A cette occasion, l’Afigéo a organisé une conférence […]

The post Retour sur la session dédiée à l’ingénierie coopérative dans les geodata aux RNIT first appeared on Afigéo.

-

14:00

14:00 Geodatadays à vélo

sur Geotribu Rejoignez le défi : pédalez jusqu’aux Geodatadays.

Rejoignez le défi : pédalez jusqu’aux Geodatadays.

-

9:27

9:27 Webinaire France-Québec #2 Mutualiser les solutions géonumériques innovantes au service de la transition écologique dans les territoires

sur AfigéoWebinaire France-Québec #2 Mutualiser les solutions géonumériques innovantes au service de la transition écologique dans les territoires Webinaire France-Québec #2 Mutualiser les solutions géonumériques innovantes au service de la transition écologique dans les territoires AfigéoDate : 29 septembre 2025Heure : 9 h à 10 h 15 (heure du Québec) / 15 h à 16 h 15 (heure de France) La collaboration entre Géospatial Québec et l’Afigéo favorise l’échange et le partage de bonnes pratiques entre les deux écosystèmes d’acteurs experts en geodata. Ce second webinaire explorera les dispositifs de coopération autour […]

The post Webinaire France-Québec #2 Mutualiser les solutions géonumériques innovantes au service de la transition écologique dans les territoires first appeared on Afigéo. -

11:55

11:55 Cycle d’événements autour des données publiques organisé par la DINUM

sur AfigéoCycle d’événements autour des données publiques organisé par la DINUM Cycle d’événements autour des données publiques organisé par la DINUM AfigéoLa Direction interministérielle du numérique (DINUM) lance, à partir de septembre 2025, “la rentrée de datagouv”, un cycle de trois mois de rencontres et d’événements autour des données publiques. L’objectif : se réunir, échanger et réfléchir aux manières de renforcer l’impact des données publiques sur la société, l’économie et les services publics. Pendant la rentrée de […]

The post Cycle d’événements autour des données publiques organisé par la DINUM first appeared on Afigéo.

-

2:49

2:49 Dates de fauche en France

sur Séries temporelles (CESBIO)

En 2024, des collègues du Cesbio ont publié un article* sur la cartographie de la date de fauche en France en 2022 à partir des données satellitaires Sentinel-2. Leur magnifique figure 10 a attiré mon attention. La version à haute résolution fournie avec l’article (2861 × 2911 pixels) correspond à une image dont les pixels font […]

-

16:30

Geotrek-Mobile, zones sensibles désormais accessibles

sur Makina CorpusUne nouvelle fonctionnalité vient enrichir l’application Geotrek-Mobile : l’affichage des zones sensibles directement sur la carte, le long des itinéraires.

-

12:00

12:00 Publication du rapport annuel du CNIG 2024

sur Conseil national de l'information géolocaliséeLe rapport annuel du CNIG est sorti : le CNIG au service de la donnée territoriale et souveraine

-

12:00

12:00 Publication du rapport annuel du CNIG 2024

sur Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités -

10:00

10:00 Info-CNIG n°24 - août-septembre 2025

sur Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités Découvrez la nouvelle formule de la lettre d'information du CNIG

Abonnez-vous !

Découvrez la nouvelle formule de la lettre d'information du CNIG

Abonnez-vous !

-

11:55

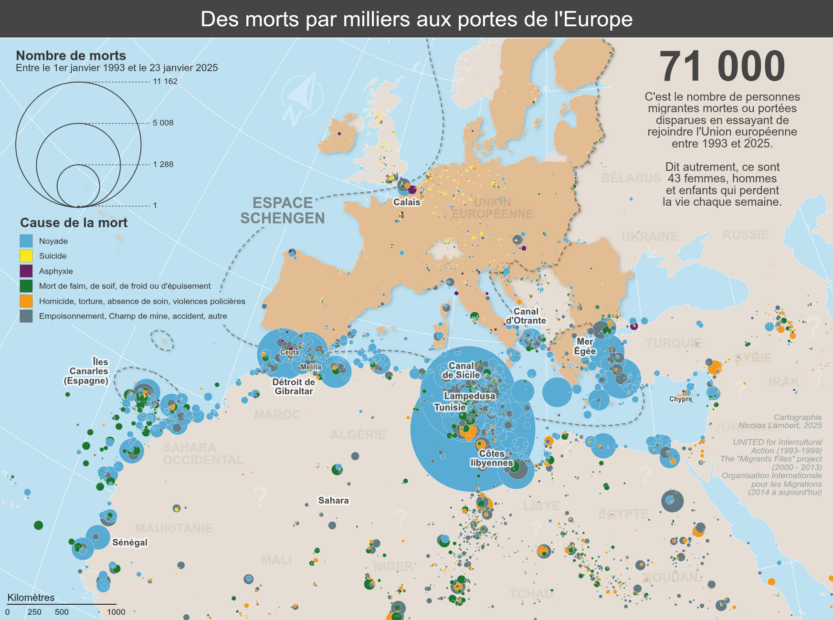

11:55 La cartographie comme trace des parcours d’exil

sur Carnet (neo)cartographiqueLe billet ci-dessous est une retranscription de l’entretien réalisé pour le centre Primo Levi. Le Centre Primo Levi a été créé en 1995 par 5 associations engagées dans le domaine de la santé et de la défense des droits humains : Amnesty International France, Médecins du Monde, l’Action des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France), Juristes sans frontières et Trêve. C’est une association de référence spécifiquement dédiée au soin et au soutien des personnes victimes de la torture et de la violence politique exilées en France. Cet entretien a été publié dans le numéro 91 de la revue Mémoires.

La cartographie sur la thématique des migrations pourrait-elle faire trace dans les mémoires des lecteurs ? Quelques éléments de réponse par Nicolas Lambert, ingénieur de recherche au CNRS et membre individuel de Migreurop.

Propos recueillis par Marie Daniès, rédactrice en chef

Marie Daniès : Quelle est la fonction d’une carte ?

Nicolas Lambert : La carte est le point de départ et le point d’aboutissement du travail en géographie. Au début du travail, la carte est construite pour soi. Cela permet d’avoir une première vision des données, de regarder comment elles s’organisent, de tester des croisements, de faire émerger des hypothèses, etc. En premier lieu, c’est donc un travail d’investigation, d’exploration. À la fin, la carte joue un autre rôle. Elle sert de vecteur de communication pour donner à voir ce qu’on a trouvé. Le travail commence donc par une carte tournée vers soi à des fins d’exploration, pour parvenir à une carte tournée vers l’extérieur, avec une dimension pédagogique et une volonté de communication d’un message. Insistons sur un point. Le processus de construction cartographique est toujours un acte de création. Car même si elle se modélise à partir de données, de faits étayés scientifiquement, que les règles de constructions graphiques sont respectées, la carte n’est jamais tout à fait neutre. Toute carte porte en elle une forme de discours. Et comme dans tout discours, il existe divers éléments rhétoriques sur lesquels il est possible de jouer : les affects, les couleurs, les ordres de grandeur, etc. Il faut donc faire preuve d’esprit critique. Mon approche, en ce qui concerne les migrations, est de déconstruire les représentations dominantes et proposer des représentations alternatives.

MD : Comme c’est le cas pour représenter les « flux » migratoires par exemple ?

NL : Prenons l’exemple d’une carte traditionnelle réalisée par l’agence Frontex, l’agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes. Leurs cartes représentent souvent les migrations avec des grosses flèches rouges, agrégées, unidirectionnelles, qui traversent des territoires, etc., et qui représentent les mouvements de personnes avec une rhétorique d’invasion que l’on peut retrouver dans les cartographies de type « fronts militaires » ou dans les cartes de propagande de l’extrême droite. Pour contrebalancer cette vision, nous avons eu envie, à Migreurop, de représenter le parcours d’une seule personne, décomposer un de ces flux pour montrer qu’il n’est pas homogène. Que derrière ces grosses flèches agrégées, ce sont toujours des histoires individuelles vécues. Individualiser un parcours permet d’humaniser ces vies. Par ailleurs, transmettre une idée, une émotion, passe aussi par la façon dont la carte va être présentée. Proposer des cartes dessinées à la main, essayer de mettre un peu de chaleur en n’étant pas trop abstrait ou trop quantitatif. Déconstruire la manière dont ces cartes sont bâties pour remettre un peu de complexité là où cela est simplifié. Il n’y a jamais une seule représentation possible. Tout comme on peut raconter la même histoire de différentes façons, il n’y a jamais de lien automatique entre la donnée et la façon dont on la représente.

Un autre exemple pourrait être celui réalisé avec une collègue, Françoise Bahoken, sur les réfugiés syriens en 2015. A partir de cartes représentant « l’invasion de l’Europe » par des milliers de Syriens, nous avons cherché à faire varier ces représentations en changeant la taille des cercles, les couleurs, les mots. Mais également l’emprise spatiale de la carte pour montrer que si l’on élargit le cadre, nous pouvons nous rendre compte que les migrants vont majoritairement dans les pays limitrophes de la Syrie et non en Europe, ce qui vient perturber le récit dominant de la fameuse « submersion migratoire ». Ce travail a pris la forme d’une courte vidéo que nous espérons la plus pédagogique possible[1].

MD : Si l’on cherche à sensibiliser sur les personnes mortes en mer Méditerranée, que faudrait-il mobiliser ?

NL : La difficulté, c’est qu’il n’y a eu aucune collecte de données officielles pendant des années. C’est une ONG néerlandaise, United Against Racism, qui a commencé en 1993 à référencer sur un tableur le nombre de morts à partir de revues de presse et de ce que rapportaient des ONG. Le journaliste italien, Gabriele Del Grande, tenait également un blog, Fortress Europe, où il référençait tous les cas de personnes mortes en Méditerranée portés à sa connaissance. Puis il y a eu un travail de référencement et de « fact cheking » réalisé par un collectif de journalistes européens, The Migrants File.

La première carte des morts de la migration, a été réalisée en 2002 par le géographe Olivier Clochard. Pour ce faire, il s’est basé sur le travail d’United Against Racism. Cette carte a été retravaillée en 2006 par le géographe Philippe Rekacewicz pour une publication dans le Monde Diplomatique. Elle a fait grand bruit. Dorénavant, ces cartes sont réactualisées régulièrement par le réseau Migreurop. Elles reposent aujourd’hui sur le travail de collecte de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) qui met à jour une base de données de manière quasi quotidienne. Contrairement à auparavant, ce sont donc cette fois-ci des données officielles et institutionnelles, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes pour ce type de thématique aux enjeux très politiques.

Par ailleurs, il existe de nombreux biais dans ces données et, plus particulièrement, un effet de sonde, c’est-à-dire que certaines informations vont remonter parce qu’on s’intéresse à cette thématique à ce moment-là. Dit autrement, les données dépendent de l’intérêt qu’on y porte. Il peut y avoir des fluctuations temporelles difficiles à évaluer, par exemple, ce qui se passe dans le désert, très en amont. Cette comptabilisation sous-estime la réalité. Mais malgré ses défauts, elle permet tout de même de présenter une géographie. L’intérêt de ces cartes, c’est de passer du fait divers à quelque chose de systémique, structurel, organisé. Avoir ces cartes qui se dessinent au cours du temps, au fur et à mesure des données, permettent de visualiser où se situent les zones létales. Et comment elles varient au cours du temps. Ce que l’on a pu observer à partir de ces cartes, c’est que lorsqu’une frontière est fermée ou militarisée, les flux migratoires ne sont pas stoppés. Leur géographie se déplace et se recompose. Les trajets sont déviés, rendus plus dangereux, et avec une augmentation du nombre de décès. Sur les cartes anciennes, on pouvait observer un point de cristallisation était entre l’Espagne et le Maroc au niveau des enclaves de Ceuta, Melilla, etc. Une fois militarisée, la route s’est déplacée au sud, même au large du Sénégal, vers les Canaries. Et lorsque cela a été à nouveau militarisé, la Libye et la mer Egée sont apparues comme des zones de danger. Une chose est sûre : la « protection » des frontières n’a jamais eu pour but de sauver des vies.

MD : Que vous évoque encore la trace dans votre travail ?

NL : En ce moment, je travaille avec un journaliste, Maël Galisson, membre du réseau Migreurop, qui collecte les données de personnes exilées mortes en essayant de traverser la frontière à Calais. En lien avec les associations sur place, nous maintenons une petite base de données qui alimente une carte en ligne[1]. L’idée de ce travail est de garder une mémoire de ces personnes dont parfois le nom n’est même pas connu. Documenter, pour garder une trace.

Ingénieur de recherche CNRS en sciences de l'information géographique. Membre de l'UMS RIATE et du réseau MIGREUROP / CNRS research engineer in geographical information sciences. Member of UMS RIATE and the MIGREUROP network.

-

10:30

Climadiag Agriculture : nouvelles fonctionnalités

sur Makina CorpusLe projet Climadiag-Agriculure

-

13:31

13:31 [EDIT : document actualisé] Consultation en vue de la 15ème session du Comité d'experts des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale (UN-GGIM).

sur Conseil national de l'information géolocalisée - ActualitésPièce jointe: [télécharger]

[EDIT] Nouvelle version du document disponible

La quinzième session du Comité d'experts des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale (UN-GGIM) se tient à New York du 6 au 8 aout 2025.

L'ordre du jour ainsi que les résumés des rapports préparés par les différents groupes fonctionnels sont d'ores et déjà disponibles sur le site du Comité. Les rapports complets et documents de fond y sont publiés progressivement.

Conformément à une conclusion de la commission Europe et internationale du CNIG en date du 26 novembre 2024, l'IGN propose de coordonner l'élaboration de la position française sur les sujets inscrits à l'ordre du jour.

À cette fin, un document de travail ci-dessous est mis à disposition afin de permettre aux experts intéressés d'y contribuer.

Pour participer à cette démarche collective vous êtes invités à renvoyer vos propositions sur ce document à clement.godin(at)ign.fr avant le 31 juillet 2025.Propositions pour la position française pour la 15ème session de l'UN-GGIM 2025 docx - 346.5 kio

Les thématiques abordées incluent :

- L'avenir de l'écosystème de l'information géospatiale ;

- Le Cadre intégré des Nations Unies pour l'information géospatiale (UN-IGIF) ;

- Le Repère de référence géodésique mondial (GGRF) ;

- Le rôle de l'information géospatiale dans le développement durable, le climat, de l'environnement et de la résilience ;

- L'intégration des informations géospatiales, statistiques et connexes ;

- L'administration foncière et la gestion des biens fonciers ;

- L'information géospatiale marine intégrée ;

- Les principes d'action et le cadre juridique, notamment sur les données faisant autorité et les technologies émergentes ;

- L'adoption et l'application de normes dans le domaine géospatial ;

- La normalisation des noms géographiques et la collaboration avec le Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms géographiques (GENUNG) ;

- La contribution des centres d'excellence (GGCE, GGKIC) à la gouvernance de l'information géospatiale.

-

7:38

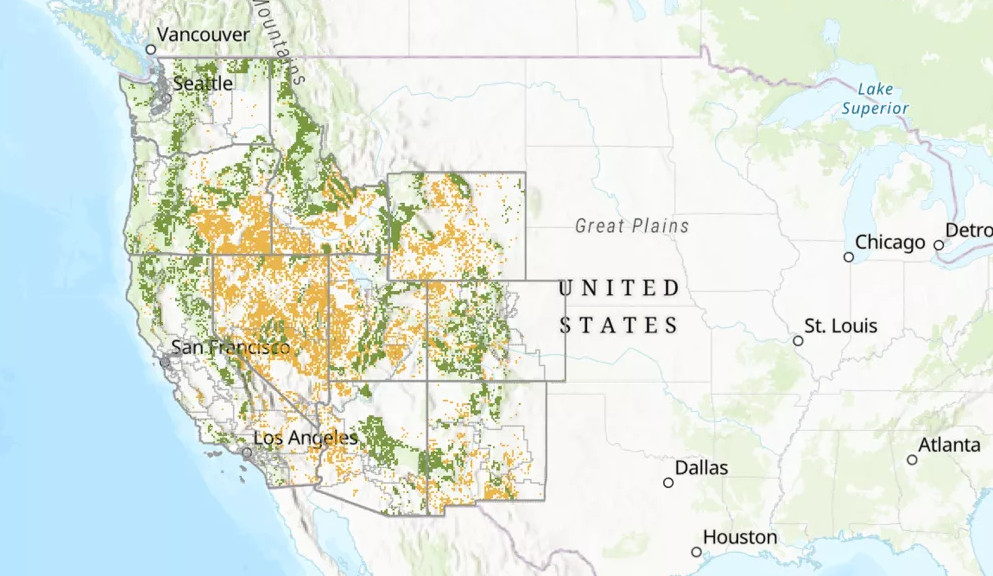

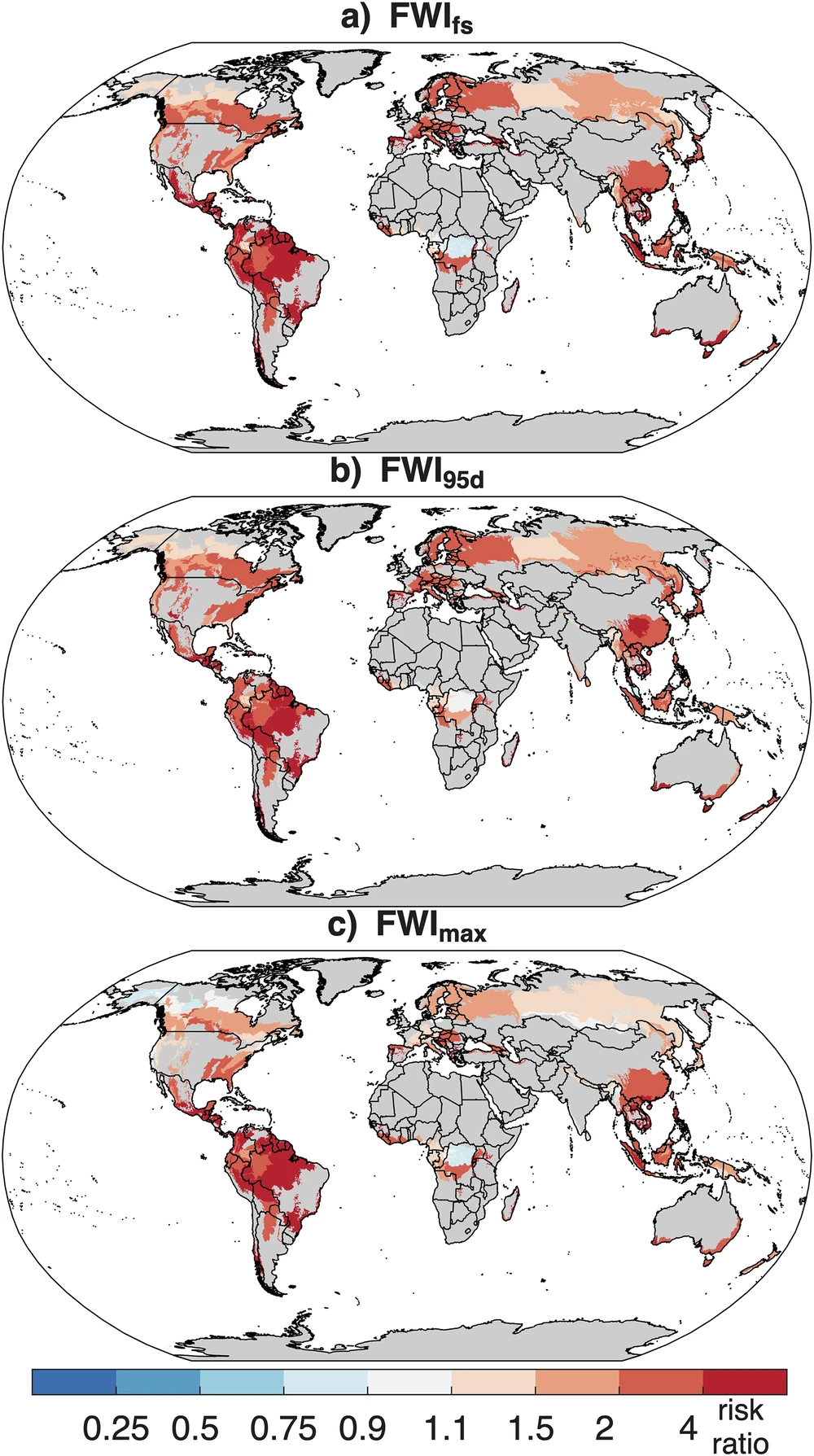

7:38 Mégafeux. Le changement climatique augmente les risques d’incendies de forêt extrêmes à l’échelle mondiale

sur Cartographies numériques

Source : Abatzoglou, J.T., Kolden, C.A., Cullen, A.C. et al. (2025). Climate change has increased the odds of extreme regional forest fire years globally. Nature Communications, 16, 6390. [https:]] (article en accès libre)Au cours de la décennie 2014-24, de nombreuses régions ont connu des incendies dévastateurs aux conséquences considérables. L'article examine le rôle de la variabilité climatique dans la survenue d'années d'incendies extrêmes dans les forêts du monde entier. Ces années extrêmes ont généralement coïncidé avec des indices météorologiques extrêmes (1 fois tous les 15 ans) et ont été caractérisées par une multiplication par quatre ou cinq du nombre d'incendies majeurs et des émissions de carbone liées aux incendies par rapport aux années non extrêmes. Des années avec de tels indices extrêmes présentent une probabilité de 88 à 152 % plus élevée sous un climat contemporain (2011-2040) que sous un climat quasi préindustriel (1851-1900), le risque étant plus prononcé dans les forêts tempérées et amazoniennes. Les résultats montrent que le changement climatique d'origine humaine augmente le risque d'années d'incendies extrêmes d'origine climatique dans les régions forestières, ce qui nécessite des mesures proactives pour atténuer les risques et s'adapter aux années d'incendies extrêmes.

Augmentation du potentiel d’années d’incendies extrêmes dues au climat dans les écorégions forestières

(source : Abatzoglou et al., 2025, sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International)

Les données sont disponibles à partir de l'Atlas mondial des incendies. Cet Atlas permet d'étudier la taille, la durée, la vitesse et la direction des incendies dans le monde. Il s'agit d'une version mise à jour et étendue de l'Atlas mondial des incendies présenté par Andela et al. (2019). Les données d'entrée (surfaces brûlées et couverture terrestre) sont issues du spectro-radiomètre imageur à résolution moyenne (MODIS) du satellite Terra de la NASA. Elles ont été mises à jour conformément à la collection MODIS 6.1 (la version précédente était basée respectivement sur les surfaces brûlées de la collection 6.0 et sur la couverture terrestre de la collection 5.1). La série chronologique a été étendue de manière à couvrir la période de 2002 à février 2024.

La méthode employée pour créer l’ensemble de données suit précisément l’approche décrite par Andela et al. (2019). Le produit de surface brûlée d'entrée est le MCD64A1 Collection 6.1. Il est décrit par Giglio et al. (2018). Le produit d'entrée relatif à la couverture terrestre est la collection MCD12Q1 6.1. Il est décrit par Sulla-Menashe et al. (2019). Bien que les méthodes soient restées les mêmes que celles d'Andela et al. (2019), on observe de légères différences entre les produits du Global Fire Atlas, dues aux différences entre les données de superficie brûlée de la collection 6.1 du MCD64A1 utilisées ici et celles de la collection 6 du produit original.

L'ensemble de données original comprenait des séries chronologiques de 2003 à 2016, incluant la saison complète des incendies pour chaque année. Pour chaque tuile MODIS, la saison des incendies est définie comme la période de douze mois centrée sur le mois où la zone de brûlage est la plus importante (voir Andela et al., 2019). La série chronologique a été étendue de manière à inclure la saison des incendies de 2002, prolongée jusqu'en février 2024. Par conséquent, les fichiers de 2023 et 2024 contiennent des enregistrements incomplets. Par exemple, pour une tuile MODIS avec un pic de superficie brûlée en décembre, la saison des incendies de 2023 serait définie comme la période allant de juillet 2023 à juin 2024, l'enregistrement actuel se terminant en février 2024. Aux fins d'analyse des séries chronologiques, on note que le produit 2002 a pu être affecté par des pannes de Terra-MODIS (notamment du 15 juin 2001 au 3 juillet 2001 et du 19 mars 2002 au 28 mars 2002), ce qui affecte les estimations des dates de brûlage et le produit Global Fire Atlas. Depuis le lancement d'Aqua-MODIS en mai 2002, les estimations des dates de brûlage sont plus fiables, telles qu'elles sont estimées par les deux capteurs MODIS embarqués sur Terra et Aqua.

Pour compléter

« Pourquoi les mégafeux embrasent-ils la planète ? » (Museum national d'histoire naturelle).

« Incendies et mégafeux, quand la planète s’embrase » (France Inter).

De l’Australie au Canada, du Chili aux États-Unis, du Congo à l’Indonésie, en passant par l’Europe et la Russie, depuis le début des années 2000, les mégafeux se multiplient et se propagent à travers tous les continents. En cause, le réchauffement climatique et une gestion humaine des milieux souvent inadaptée. Pourtant, le vivant recèle là encore de formidables capacités d’adaptation.

La fréquence des mégafeux, ou feux extrêmes, caractérisés par leur puissance et leur propagation rapide, est en constante augmentation. Les mégafeux représenteraient « seulement » 3 % des incendies, mais seraient responsables de plus de 50 % des surfaces brûlées de la planète. À la différence des incendies, qui surviennent régulièrement au cœur de l’été, ces phénomènes sont plus incontrôlables. Cette catastrophe, amplifiée par le changement climatique, a mis en lumière l'urgence d'agir. Face à l'impuissance relative des moyens de lutte contre les mégafeux, il convient de souligner l'importance cruciale de la préventionArticles connexes

Cartographie des incendies en Californie

Incendies en Amazonie : les cartes et les images auraient-elles le pouvoir d'attiser la polémique ?

Méga-feux en Australie : une conséquence du réchauffement climatique, mais attention aux fausses images !

Le rôle des arbres urbains dans la réduction de la température de surface des villes européennes

Quelles sont les surfaces qui pourraient être reboisées dans le monde ? (Reforestation Hub)

Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques

Des sécheresses répétées en France depuis 2018 : analyse en cartes et en images satellitaires

Cartes et données sur la canicule et les incendies de forêt en France et en Europe

La France est-elle préparée aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ?

Utiliser les données DRIAS sur les futurs du climat

-

20:23

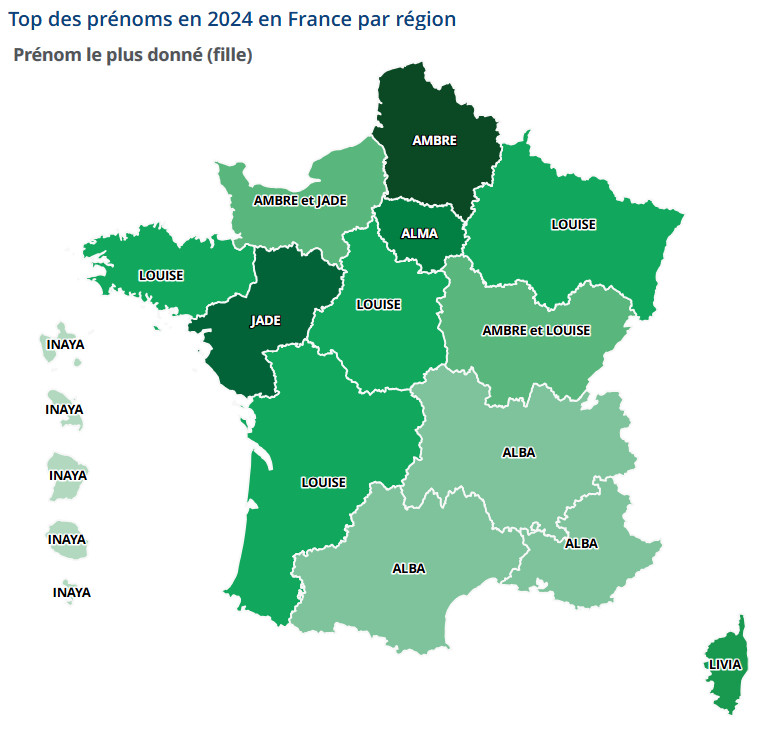

20:23 La répartition géographique des prénoms en France (INSEE)

sur Cartographies numériques

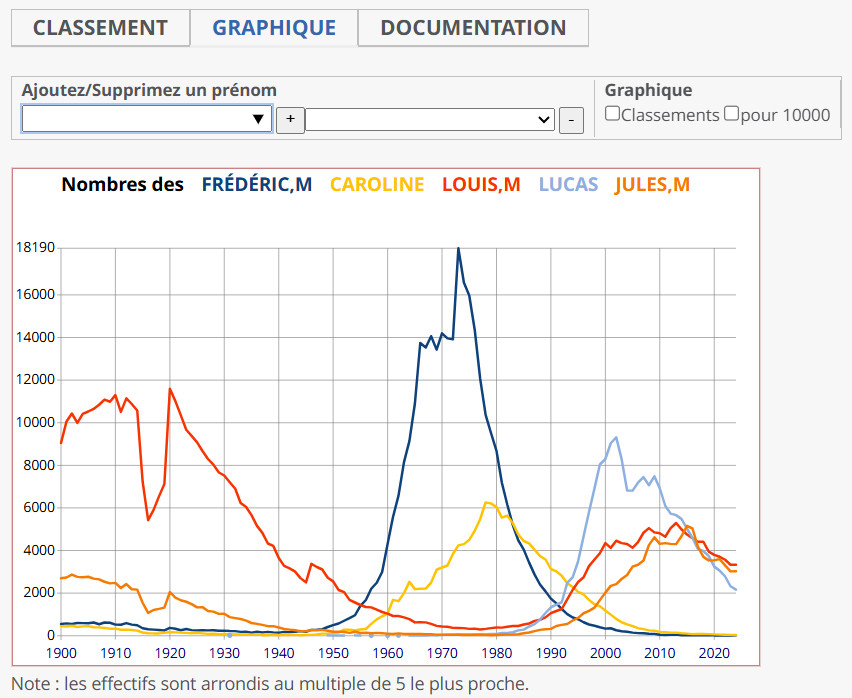

Chaque année, l'INSEE publie le Top10 des prénoms les plus donnés en France. Il est possible de faire des comparaisons dans le temps et dans l'espace du fait que les données remontent à 1900 et qu'elles sont livrées à différentes échelles (nationale, régionale et départementale).Prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900

Le fichier des prénoms fournit des données sur les prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900 aux niveaux national, régional et départemental. Pour le millésime disponible le plus récent, le classement des 10 prénoms masculins et féminins les plus donnés en France ainsi que des cartes présentant les prénoms masculins et féminins les plus donnés dans chaque région sont également proposés.

Évolution de la méthode de diffusion

A partir de 2025, la méthode de diffusion des prénoms évolue afin de fournir davantage d'informations tout en respectant le secret statistique. En complément des produits habituels, de nouvelles données régionales ainsi qu'une liste des prénoms par sexe donnés au moins 3 fois depuis 1900 sont désormais proposées. La méthode de secrétisation est également modifiée, les effectifs étant notamment arrondis au multiple de 5 le plus proche (voir la documentation). Les effectifs arrondis nuls ne sont pas diffusés. Les prénoms ayant les mêmes effectifs arrondis sont classés suivant l'ordre alphabétique.

Fichiers des prénoms à téléchargerLes données disponibles sont regroupées sur cette page. Dans le détail, il est possible de les télécharger à différentes échelles :

- un fichier de données nationales qui contient les prénoms attribués aux enfants nés en France entre 1900 et 2024 (les données avant 2012 ne concernent que France hors Mayotte) et les effectifs par sexe associés à chaque prénom, arrondis au multiple de 5 le plus proche (environ 711 000 lignes).

- un fichier de données régionales qui contient les mêmes informations au niveau régional (environ 1,9 million de lignes).

- un fichier de données départementales qui contient les mêmes informations au niveau départemental, sauf pour la Corse où les départements 2A (Corse-du-Sud) et 2B (Haute-Corse) sont regroupés sous le code DPT=20 (environ 3,9 millions de lignes).

- des fichiers par département qui contiennent les informations pour chaque département de naissance depuis l'année 2000 uniquement.

La base de données permet de faire des animations. Voici par exemple le Top10 des prénoms masculins sur une génération (2000-2024) à partir des données nationales :.gif)

L'outil graphique en ligne de l'INSEE permet de retrouver le classement des prénoms en France depuis 1900 et d'observer des phénomènes de générations, avec des prénoms anciens qui disparaissent et d'autres qui reviennent à la mode :

Il est possible d'utiliser Gallicagram pour effectuer différents types de visualisation. Choisir dans le champ Corpus "Prénoms INSEE 1900-2023", puis saisir des prénoms au choix, générer le type de graphique que l'on souhaite. Les données sont téléchargeables en csv.

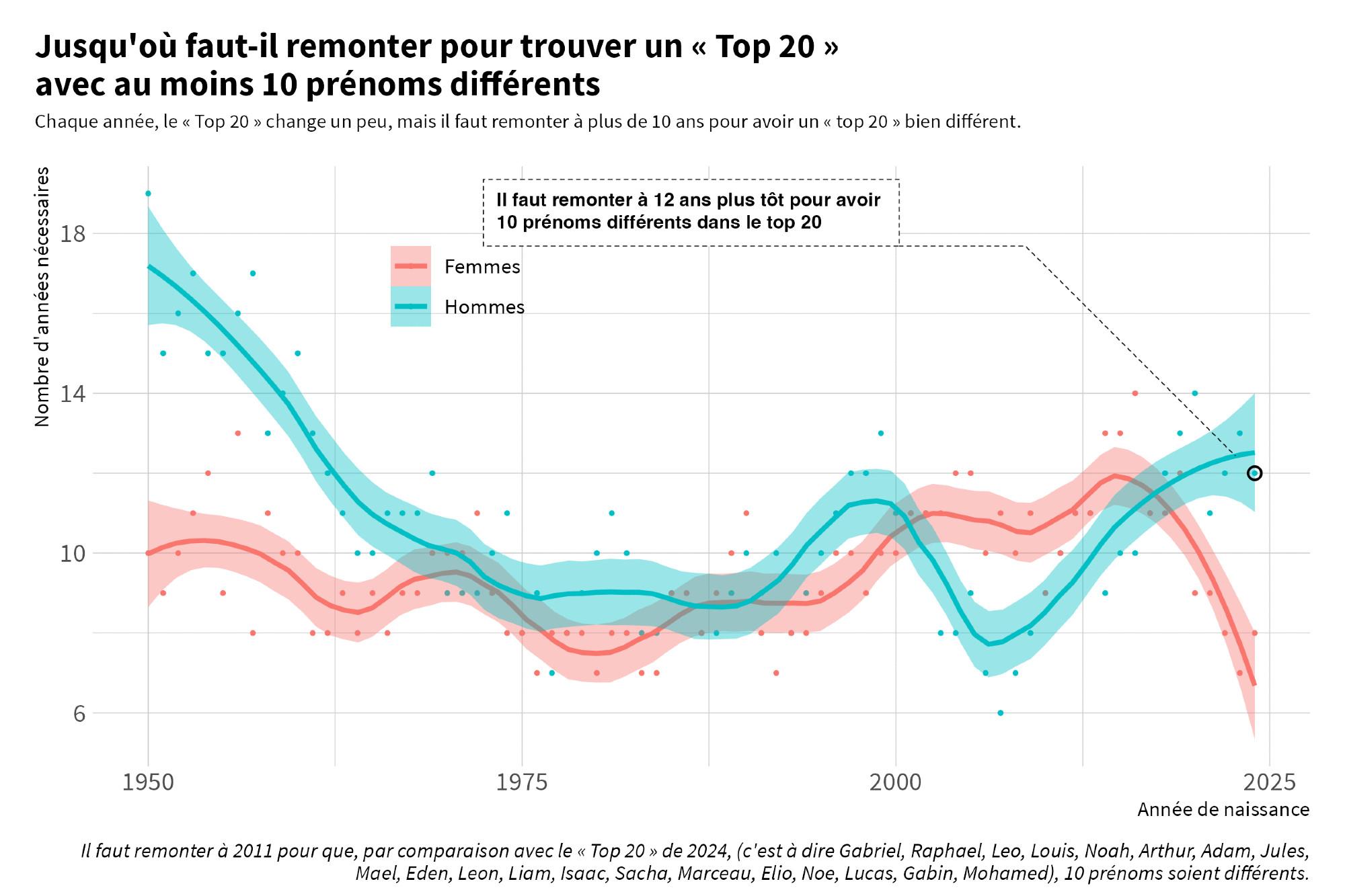

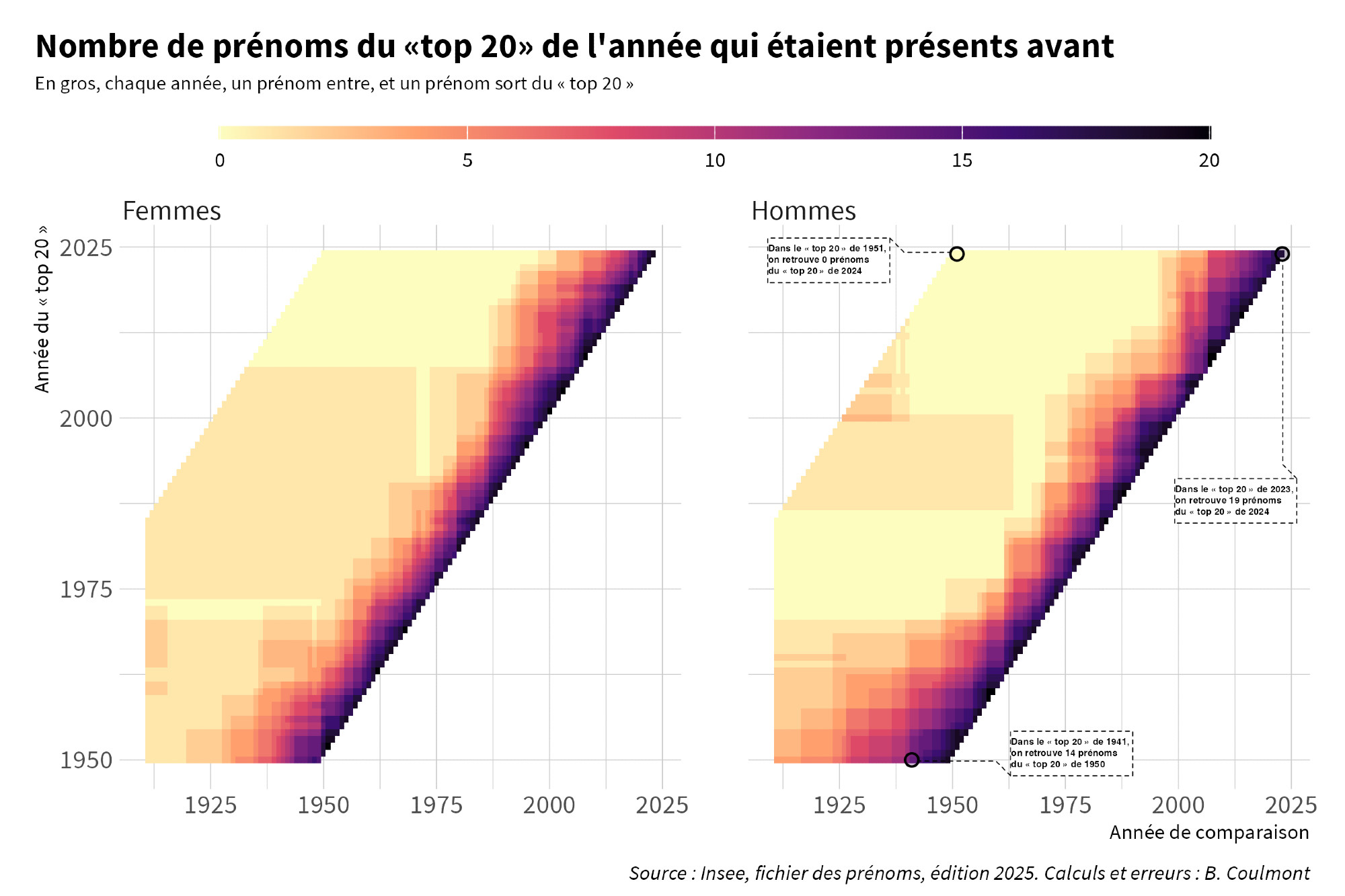

Liens ajoutés le 16 juillet 2025

Le Top20 des prénoms se renouvelle-t-il plus vite maintenant qu'avant ? Sur le 20 premiers prénoms de 2024, 10 étaient déjà présents 11 ans avant. Par Baptiste Coulmont.Yovel Dutel a proposé une cartographie détaillée des prénoms les plus donnés de 1900 à 2018 par départements et par régions (Tableau public). De manière générale, les prénoms garçons sont un peu plus diversifiés que pour les filles. Il y a 72 prénoms différents au total pour les garçons, contre 65 pour les filles. A découvrir sous forme de carte animée (Reddit).

Articles connexes

Répartition géographique et sociologie des prénoms en France

Étudier la répartition géographique des noms de famille en France et en Europe

La répartition des noms de famille en Allemagne et dans d'autres pays

Geonames, une base mondiale pour chercher des noms de lieux géographiques

Les nouvelles perspectives offertes par la cartographie des odonoymes et autres toponymes

Une carte des suffixes les plus fréquents par région des noms de villes françaises

Renommer les stations de métro avec des noms de femmes célèbres

Cartographie des noms qui servent à désigner les couleurs en Europe (Mapologies)

-

14:00

14:00 Revue de presse du 11 juillet 2025

sur Geotribu Voici la GeoRDP d'été, servie avec deux géoglaçons. À la recherche du Cartonaute, venez découvrir des tutos et d'autres truqs divers et variés.

Voici la GeoRDP d'été, servie avec deux géoglaçons. À la recherche du Cartonaute, venez découvrir des tutos et d'autres truqs divers et variés.

-

21:14

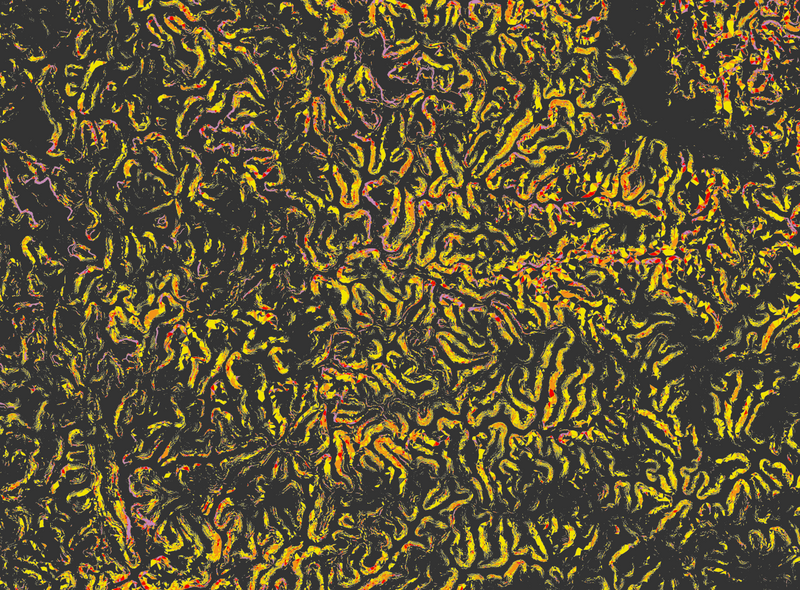

21:14 Une belle géovisualisation de la NASA sur les courants océaniques à travers le monde

sur Cartographies numériquesSource : « Going with the Flow: Visualizing Ocean Currents with ECCO » (NASA Science).

Le studio de visualisation scientifique de la NASA propose une très belle géovisualisation des courants océaniques à travers le monde. Celle-ci a été produite à partir du modèle « Estimating the Circulation and Climate of the Ocean » (ECCO) utilisé pour visualiser les courants. Le modèle de circulation océanique ECCO intègre des observations provenant de sondes spatiales, de bouées et d'autres mesures in situ pour garantir sa précision. ECCO est un projet conjoint entre la NASA/JPL, le MIT et l'Université du Texas à Austin. Les données du modèle utilisées pour cette visualisation proviennent d'ECCO-2 et couvrent les années 2021-2023. Les tourbillons formés par ces courants océaniques revêtent une dimension esthétique, presque picturale. On dirait une toile bleue de Van Gogh !

Un océan en mouvement : une visualisation fascinante de la NASA sur les autoroutes sous-marines (crédit : NASA Goddard)

En 2011, la NASA a utilisé ECCO2 pour créer une visualisation appelée « Perpetual Ocean ». Océan Perpétuel continue d'être extrêmement populaire, mais il ne montre que les courants océaniques en surface. Dans cette nouvelle visualisation, la NASA a utilisé la 3D pour visualiser certains des courants océaniques les plus forts. Le procédé repose sur la libération de particules virtuelles dans l'océan de manière à leur permettre de se déplacer avec le champ de vitesse tridimensionnel de l'océan. Chaque particule possède une trace permettant de mieux visualiser sa direction . Les particules initialisées à plus de 600 mètres de profondeur ont une traînée de 3 jours, celles initialisées à plus de 600 mètres ont une traînée de 6 jours. Les traînées de particules permettent d'identifier les courants les plus forts, resserrés dans d'étroites ceintures à l'ouest de chaque bassin océanique. On les appelle courants de bordure occidentale. Les méandres en boucle des courants de bordure forment parfois des anneaux turbulents (tourbillons) qui peuvent piéger des eaux froides ou chaudes en leur centre, puis se séparer du courant principal. En général, les courants de bordure occidentale sont chauds et salés.

La visualisation commence par une vue en rotation globale avant de ralentir pour observer le courant de bordure occidentale le long de la côte ouest de l'océan Pacifique, le long des côtes australiennes et asiatiques. Un zoom avant montre le courant de Kuroshio au large du Japon. Le long de la côte japonaise, le courant présente de larges méandres qui peuvent persister plusieurs mois plus ou moins au même endroit. La température du courant de Kuroshio varie de 20 à 25 °C. Sa salinité peut varier selon les saisons, avec une valeur moyenne de 34,5.

L'animation zoome ensuite pour se déplacer au niveau de l'océan Indien. Celui-ci présente de grandes variations de salinité. Sa partie occidentale est assez salé (> 36) en raison des apports de débordement des mers marginales (par exemple, le golfe Persique et la mer Rouge), tandis que sa partie orientale est plus douce (~ 35) en raison des apports fluviaux en provenance de l'Inde. Le courant indonésien (33-34) et transporte de l'eau douce du Pacifique. Nous zoomons ensuite sur la pointe sud de l'Afrique. L'échange d'eau de l'océan Indien vers l'Atlantique Sud se produit ici. Le courant des Aiguilles est un autre courant de frontière occidentale qui suit de près la pente du plateau continental. Le plateau continental le long de la côte est de l'Afrique australe est assez étroit et abrupt. Cette topographie en pente stabilise le courant des Aiguilles de sorte qu'il ne présente pas de larges méandres que l'on peut trouver dans d'autres courants de bordiure tel le Kuroshio. Le courant des Aiguilles dépasse le continent africain, se déplaçant dans l'Atlantique Sud, puis rétrofléchit vers l'océan Indien. Lors de cetterétroflexion, des anneaux chauds (20 à 25 °C) et salés (~35,5 °C) se détachent. Les tourbillons détachés du courant ont une durée de vie de plus de deux ans et traversent l'océan Atlantique Sud. Ces tourbillons sont appelés anneaux des Aiguilles.

Un autre courant de bordure occidentale, le Gulf Stream, apparaît le long de la côte est de l'Amérique du Nord. Le Gulf Stream se forme dans le détroit de Floride. C'est l'un des courants les plus rapides de la planète, avec une vitesse de surface pouvant atteindre 2,5 mètres par seconde. Dans le Gulf Stream, des noyaux froids (principalement anticycloniques) se forment lorsque le courant serpente vers l'est en quittant la côte nord-américaine (au large du cap Hatteras, en Caroline du Nord). Le diamètre des tourbillons peut atteindre 1 000 km. En zoomant sur le Gulf Stream, on observe que l'eau de surface chaude (> 25 °C) se déplace vers les pôles (tracés de particules blanches). Le Gulf Stream est généralement le courant de bordure occidentale le plus chaud et le plus salé. Un courant de retour se déplace vers le sud, à moins de 500 m de profondeur (tracés de particules bleues), transportant les eaux froides du pôle. Les courants en boucle du golfe du Mexique forment de très grands tourbillons persistants. Ils transportent les eaux chaudes et très salées des Caraïbes dans le golfe. En s'éloignant du Gulf Stream, on s'aperçoit que l'Atlantique est généralement beaucoup plus salé que le Pacifique.

Pour accéder aux différentes géovisualisations :

- Perpetual Ocean (2011)

- Perpetual Ocean 2 : équirectangulaire (2024) avec images en haute résolution

- Perpetual Ocean 2 : projections équirectangulaires (2024) avec globes à manipuler en 3D

- Perpetual Ocean 2 : courants de bordure occidentale (2025)

- Perpetual Ocean 2 : vues polaires (2025)

- Autres géovisualisations utilisant le modèle ECCO-2

NASA Worldview lance un nouvel outil de cartographie

La NASA met à disposition plus de 11 000 vues satellitaires prises ces 20 dernières années

La NASA publie un nouveau modèle numérique d'élévation (février 2020)

CLIWOC. Une base de données climatologiques des océans à partir des journaux de bord des navires (1750-1850)

Les frontières maritimes des pays : vers un pavage politique des océans ?

La cartographie des déchets plastiques dans les fleuves et les océans

Le rapport du GIEC sur l'océan et la cryosphère (septembre 2019)Le site Marine Traffic permet de visualiser la densité des routes maritimes

Shipmap, une visualisation dynamique du trafic maritime à l’échelle mondiale

-

16:16

16:16 Appel à participants - GT données géolocalisées de l'éducation

sur Conseil national de l'information géolocaliséeAppel à participants - GT données géolocalisées de l'éducation

-

15:17

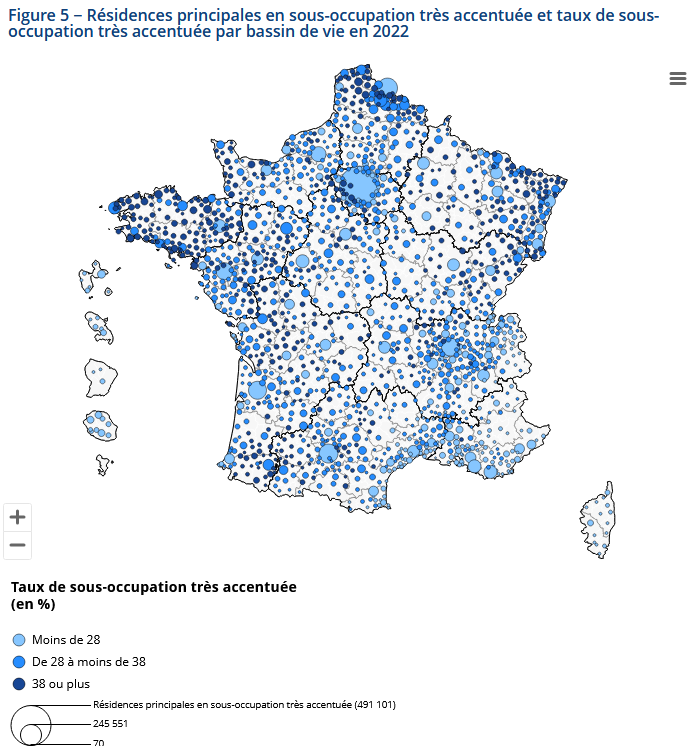

15:17 Un quart des ménages en France vivent dans un logement en sous occupation très accentuée

sur Cartographies numériques

Source : Catherine Lavaud, Romuald Le Lan (2025). « Un quart des ménages vivent dans un logement en sous?occupation très accentuée », INSEE Première n° 2064, 8 juillet 2025.Un quart des ménages vivent dans une résidence principale considérée en sous?occupation très accentuée. Il s’agit le plus souvent de maisons individuelles occupées depuis longtemps par des propriétaires âgés n’ayant plus d’enfants à leur domicile. Le taux de sous?occupation très accentuée atteint 41 % pour les maisons individuelles.

Il varie beaucoup au sein du territoire national, en lien en particulier avec la part plus ou moins élevée de grands logements. La Bretagne est la région la plus concernée par la sous?occupation ; cette dernière est moins fréquente en Île-de-France, en PACA, en Corse et dans les départements d’outre-mer. Le phénomène est plus prégnant dans les couronnes des aires d’attraction des villes que dans les pôles.

La sous?occupation très accentuée augmente depuis vingt ans avec le vieillissement de la population. Les habitants des logements sous-occupés sont le plus souvent satisfaits de leurs conditions de logement et seulement une minorité d’entre eux considère son logement comme trop grand. Ils souhaitent très rarement déménager.

Les données de cette carte sont disponibles dans le fichier de données en téléchargement.

Les maisons individuelles sont dix fois plus souvent largement sous-occupées que les appartements (41% contre 4%). Les appartements comportent en général moins de pièces que les maisons. Or, le nombre de pièces est déterminant : 54% des résidences principales de cinq pièces sont en sous occupation très accentuée, et 86% de celles d’au moins six pièces. Les propriétaires vivent fréquemment dans une résidence principale largement sous occupée (39%), les locataires rarement (7%). Or, les maisons individuelles sont plus souvent occupées par leurs propriétaires que les appartements. Cela contribue donc également à l’écart de sous occupation entre maisons et appartements.

Autres études de l'INSEE sur le sujet- Durieux S., Fabre B., Sanzeri O., « Plus de 100 000 résidences principales en sous-occupation très accentuée dans la métropole d’Aix?Marseille?Provence », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 147, juillet 2025.

- Daguet F., « En 2021, une personne de 65 ans ou plus sur trois vit seule dans son logement », Insee Première no 2040, février 2025.

- Bertrand P., « Des prix immobiliers plus élevés dans les zones denses et touristiques », Insee Première n°2025, novembre 2024.

- Fiche « Logement », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2024.

- « Les conditions de logement des ménages résidant en France en 2020 », Datalab Essentiel, Sdes, décembre 2022.

L'article publié par l'INSEE suscite un large débat en France concernant les actions à conduire pour limiter ces logements inoccupés. A partir de quels critères est-on en droit d'estimer qu'un logement est trop grand ? Le droit de jouir à sa guise de son logement repose sur le droit de propriété qui est un droit inaliénable. Les logements inoccupés font d'ailleurs l'objet d'une taxation fiscale. A l'opposé, des voix s'élèvent pour mettre en avant le veillissement de la population qui pourrait encore accroître le phénomène, le coût financier et environnemental que cela représente ou encore la nécessité de repenser les modes d'habiter. Les types de logements construits il y a plusieurs décennies ne correspondent plus aux modèles familiaux d’aujourd’hui, à la pyramide des âges, au nombre insuffisant de logements…

Quelques ressources pour nourrir le débat :- « Ces Français qui vivent dans des logements bien trop grands… et ne veulent surtout pas en partir » (Capital)

- « Limiter les mètres carrés par personne pour réduire l’empreinte carbone des logements » (Euractiv)

- « Densifier les zones résidentielles en s'appuyant sur le Bimby » (Ministère du développement durable). Voir les initiatives proposées par Villes vivantes.

- « Le grand partage. Bande annonce du film » (Youtube). Et si les français "bien logés" étaient forcés d'héberger les plus pauvres pendant l'hiver ?

Quelle évolution de la ségrégation résidentielle en France ? (France Stratégie)

France Pixel Bâti. Naviguer dans la structure du patrimoine bâti français en haute définition

Les données sur le logement social en France disponibles en open data

Publication de nouveaux inventaires de données sur Data.gouv.fr (logement, emploi, santé)

Mise à disposition de la base Demandes de valeurs foncières (DVF) en open data

L’inégale abordabilité du logement dans les villes européennes (Cybergéo)

Etudier la structure et l'évolution des logements dans 50 métropoles des Etats-Unis

Étudier les mobilités résidentielles des jeunes Américains à partir du site Migration Patterns

Étudier les mobilités résidentielles des élèves à partir des statistiques de la DEPP

- Durieux S., Fabre B., Sanzeri O., « Plus de 100 000 résidences principales en sous-occupation très accentuée dans la métropole d’Aix?Marseille?Provence », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 147, juillet 2025.

-

13:00

Geotrek-Mobile évolue avec les contenus outdoor

sur Makina CorpusLe Département du Doubs a financé une évolution majeure de son application mobile Explore Doubs en y intégrant l’affichage des pratiques outdoor issues de Geotrek-Admin.

-

21:44

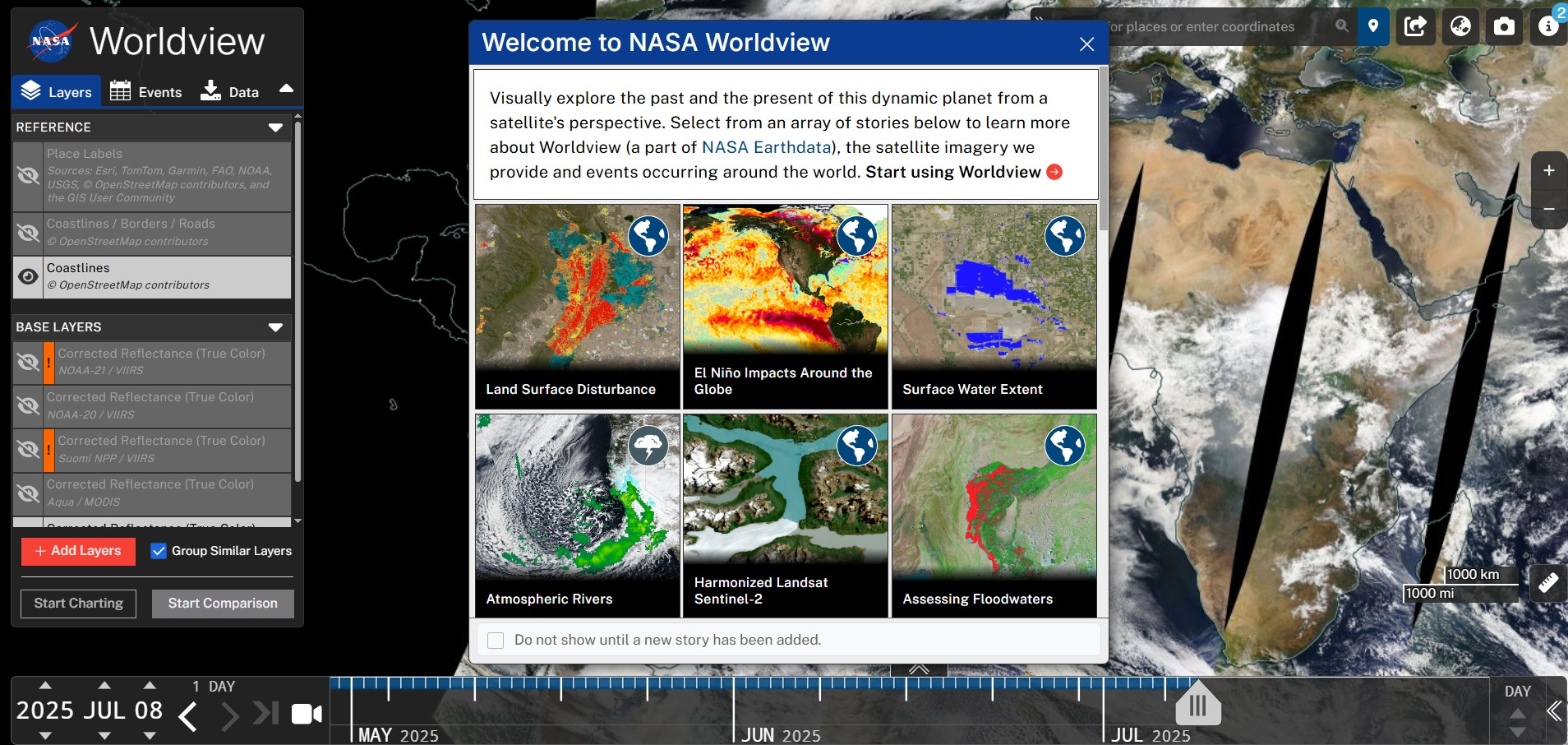

21:44 NASA Worldview lance un nouvel outil de cartographie

sur Cartographies numériques

Source : « NASA Worldview Releases New Charting Tool » (NASA Earthdata)

NASA Worldview permet aux utilisateurs de parcourir, comparer et animer plus de 1200 couches d'images satellites en haute résolution, fournies par les services GIBS (Global Imagery Browse Services) de la NASA, puis de télécharger les données sous-jacentes. Nombre de ces produits sont disponibles quelques heures après leur acquisition, illustrant ainsi la Terre entière telle qu'elle apparaît « à l'instant T ». Worldview propose actuellement 461 couches matricielles cartographiables.

NASA Worldview, un outil en pleine évolution

Depuis son lancement initial en décembre 2011, les ingénieurs et développeurs de NASA Worldview ont constamment ajouté de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs de créer des animations personnalisées, de rechercher par lieu, de mesurer des distances et des superficies, et de comparer des images satellites à différentes dates. Worldview propose désormais une nouvelle fonctionnalité graphique permettant de créer un graphique linéaire présentant des statistiques (médiane, moyenne, minimum, maximum et écart type, par exemple) pour une variable unique, à une date donnée ou sur une plage de dates à partir dune zone d'intérêt définie par l'utilisateur.

« Les utilisateurs nous demandent depuis un certain temps d'ajouter une fonctionnalité de cartographie à Worldview, et bien qu'elle ne soit disponible que pour les tests bêta et l'évaluation à l'heure actuelle, nous sommes heureux de pouvoir fournir à nos utilisateurs une fonctionnalité qui leur permet de visualiser les tendances statistiques importantes pour une variable au fil du temps », a déclaré Minnie Wong, ingénieur système pour NASA Worldview avec le projet Earth Science Data and Information System (ESDIS) de la NASA. Lorsque la fonction de création de graphiques sera entièrement terminée, cette fonction permettra aux utilisateurs de représenter graphiquement plusieurs variables à la fois et d'augmenter le nombre de points tracés.

Interface de l'application (crédit : NASA Worldview)

La fonctionnalité de cartographie étant actuellement disponible en version bêta et en évaluation, toute analyse numérique réalisée sur les images ne doit être utilisée qu'à des fins d'exploration initiale et non pour une étude scientifique formelle. En effet, les images disponibles dans Worldview sont généralement moins précises que les données d'origine et ont souvent fait l'objet d'étapes de traitement supplémentaires (par exemple, projection dans un système de coordonnées différent).

Les utilisateurs qui sont à la recherche d'une analyse statistique plus rigoureuse sur le plan scientifique doivent télécharger les données et les analyser avec une application plus robuste, telle que NASA Giovanni. Pour accéder à des images d'archive déjà traitées, voir les images de la semaine sélectionnées à partir d'exemples d'actualité.

Pour essayer l'outil cartographique

Suivez ce lien pour accéder à une carte Worldview présentant les données de température de surface de la mer pour le lac Huron, issues du système d'imagerie radiométrique infrarouge visible (VIIRS) du satellite Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP). Les données portent sur une période de deux ans, du 12 avril 2023 au 12 avril 2025.

Les utilisateurs peuvent créer leur propre graphique de séries chronologiques en suivant ces étapes :- Accéder à NASA Worldview.

- Cliquez sur le bouton rouge « Ajouter des calques » dans le menu principal de Worldview (sur le côté gauche de l’écran).

- Sélectionnez la couche à cartographier en cliquant sur le bouton radio à gauche du nom de la couche, puis fermez la fenêtre de sélection de couche.

- Dans la fenêtre principale de Worldview, cliquez sur le bouton « Démarrer la cartographie », puis déplacez et redimensionnez le cadre de sélection selon votre zone d'intérêt. (NB : les utilisateurs peuvent également modifier les coordonnées du cadre de sélection dans « Modifier les coordonnées » en cochant la case « Écran entier ».)

- Pour sélectionner une plage de dates, cliquez sur les dates dans la case « Sélection de date en mode graphique ». Pour sélectionner une seule date, sélectionnez « Une date ».

- Pour générer un graphique d'évolution temporelle, cliquez sur le bouton rouge « Générer un graphique ». (Dans le cadre de cette version bêta, le nombre de points de données tracés peut être réduit s'il dépasse 31 points.)

- Pour générer des statistiques, cliquez sur le bouton rouge « Générer des statistiques » pour calculer la médiane, la moyenne, le minimum, le maximum et l’écart type.

Articles connexes

La NASA met à disposition plus de 11 000 vues satellitaires prises ces 20 dernières années

La NASA publie un nouveau modèle numérique d'élévation (février 2020)

La carte de la hauteur de la canopée dans le monde (NASA Earth Observatory)

Greenpeace dresse une carte mondiale de la pollution au SO? à partir d'images de la NASA

Quand la NASA fait encore mieux que le zoom googolien

Images satellites Landsat 9 mises à disposition par l'USGS

Le programme Landsat, lancé en 1972, fête ses 50 ans d'observation de la Terre

Les images satellites Spot du CNES (1986-2015) mises à disposition du public

Animer des images satellites Landsat avec Google Earth Engine et l'application Geemap

Rubrique Images satellitaires

-

13:28

13:28 Meet’Up Greentech 2025, les 21 et 22 octobre à Paris

sur Évènements – AfigéoMeet’Up Greentech 2025, les 21 et 22 octobre à Paris Meet’Up Greentech 2025, les 21 et 22 octobre à Paris AfigéoMeet’Up Greentech 2025, le rendez-vous annuel de la Greentech porté par les Ministères de l’Aménagement du Territoire et de la Transition Ecologique Le Meet’Up Greentech, évènement GRATUIT pour l’ensemble de l’écosystème de la greentech revient cette année. Les 21 & 22 octobre 2025 à Station F. Cette édition sera placée sous le double signe de […]

The post Meet’Up Greentech 2025, les 21 et 22 octobre à Paris first appeared on Afigéo. -

12:57

12:57 PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre

sur Évènements – AfigéoPCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre AfigéoLe 26 septembre prochain, en partenariat avec l’Afigéo, la startup d’État PCRS propose un webinaire à destination des territoires qui envisagent l’acquisition de données PCRS et se posent des questions relatives aux coûts, aux financements et à la valorisation des usages de la donnée PCRS.

The post PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre first appeared on Afigéo.

-

12:49

12:49 PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre

sur AfigéoPCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre AfigéoLe 26 septembre prochain, en partenariat avec l’Afigéo, la startup d’État PCRS propose un webinaire à destination des territoires qui envisagent l’acquisition de données PCRS et se posent des questions relatives aux coûts, aux financements et à la valorisation des usages de la donnée PCRS.

The post PCRS : le prochain webinaire startup d’État PCRS / Afigéo se déroulera le 26 septembre first appeared on Afigéo.

-

1:42

1:42 Évolution du jour de déneigement dans les Alpes françaises et les Pyrénées

sur Séries temporelles (CESBIO)

Les socio-écosystèmes des Alpes et des Pyrénées dépendent étroitement des fluctuations annuelles du manteau neigeux. En particulier, le moment de l’année où la neige disparait détermine le début de la saison de croissance de la végétation de montagne et donc la période des estives. Le changement climatique est en train de bouleverser ce rythme saisonnier. […]

-

8:43

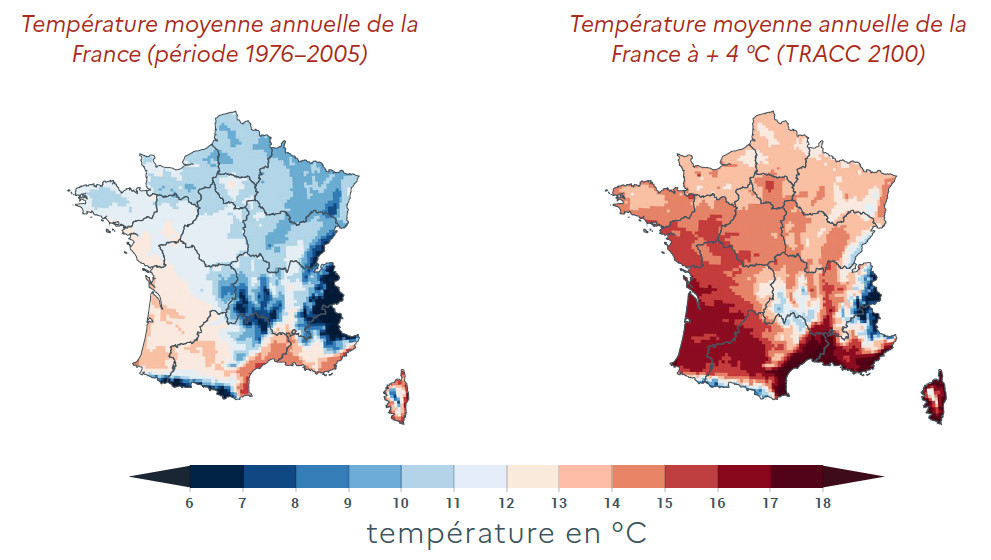

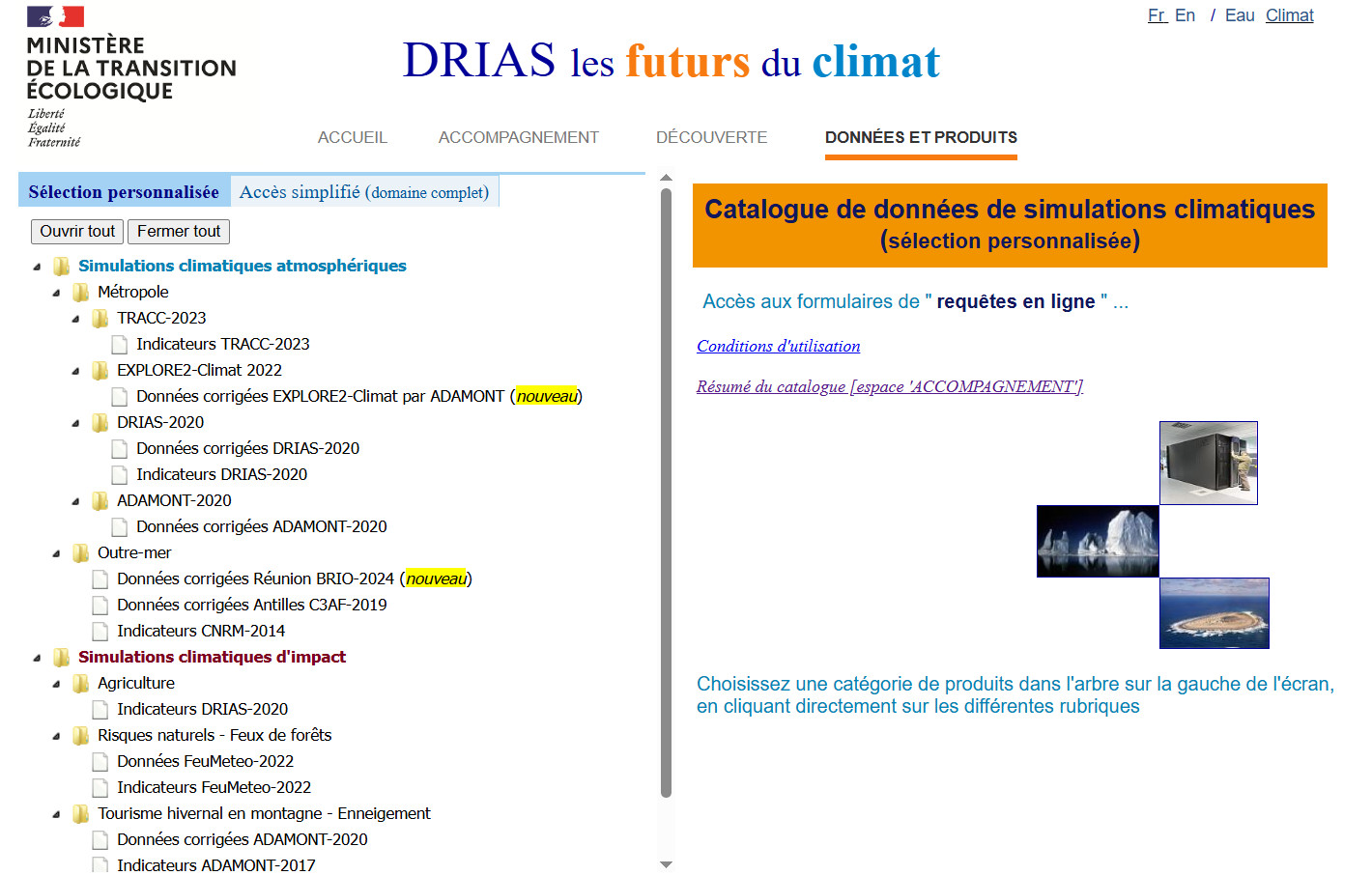

8:43 Utiliser les données DRIAS sur les futurs du climat

sur Cartographies numériques

L'urgence climatique est là. Pour agir, il est indispensable de connaître aussi précisément que possible les évolutions climatiques en vue de s'y adapter. Le portail Drias les futurs du climat, mis en œuvre par Météo-France en lien avec la communauté scientifique nationale du climat (IPSL, CERFACS, CNRM) a pour vocation de mettre à disposition les projections climatiques régionalisées de référence pour l'adaptation en France.

Initié en 2009 et inscrit au Plan National d'Adaptation au Changement Climatique, le projet DRIAS ("Donner accès aux scénarios climatiques Régionalisés français pour l'Impact et l'Adaptation de nos Sociétés et environnement") a bénéficié d'un important soutien du ministère du Développement durable. Les informations climatiques sont délivrées sous différentes formes graphiques ou numériques et intègrent notamment la représentation selon la Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l'Adaptation au Changement Climatique (TRACC).

Le site "Drias les futurs du climat" propose une démarche d'appropriation en trois étapes :- l'espace Accompagnement présente un guide d'utilisation et de bonnes pratiques pour les projections climatiques.

- l'espace Découverte permet de visualiser et géolocaliser les projections climatiques au plus près de chez vous, dans l'hexagone comme outre-mer.

- l'espace Données et Produits permet de télécharger les données numériques ces variables et indicateurs climatiques.

Le portail "Drias les futurs du climat" est mis en œuvre par Météo-France et bénéficie d'une aide de l'État au titre de France 2030 au travers du programme de recherche sur le climat. Un catalogue de données de simulations climatiques est proposé sur une page dédiée (inscription préalable mais gratuite pour pouvoir télécharger les données).

Pour accéder aux diagnostics climatiques :- Climat passé et futur : Climat-HD

- A quel climat s'adapter en France selon la Trajectoire de Réchauffement de référence pour l’Adaptation au Changement Climatique (TRACC) ?

- Le climat futur de la France selon la TRACC

- Evolution des vagues de chaleur en France dans le cadre de la TRACC

- Le jeu EXPLORE2-Climat

- Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020

- La France au XXIe siècle

- Changements climatiques à Saint-Pierre-et-Miquelon

- Extrêmes et changement climatique

- Evolution des types de climat en France

- Evolution des sécheresses météorologiques

- Impact du changement climatique dans le domaine des feux de forêt et végétation

Analyser les opportunités des données DRIAS (scénarios climatiques Régionalisés) par une entrée géomatique, c'est la mission qui a été confiée aux étudiants du Master 2 eSIGAT Association par Siradel (voir le diaporama).

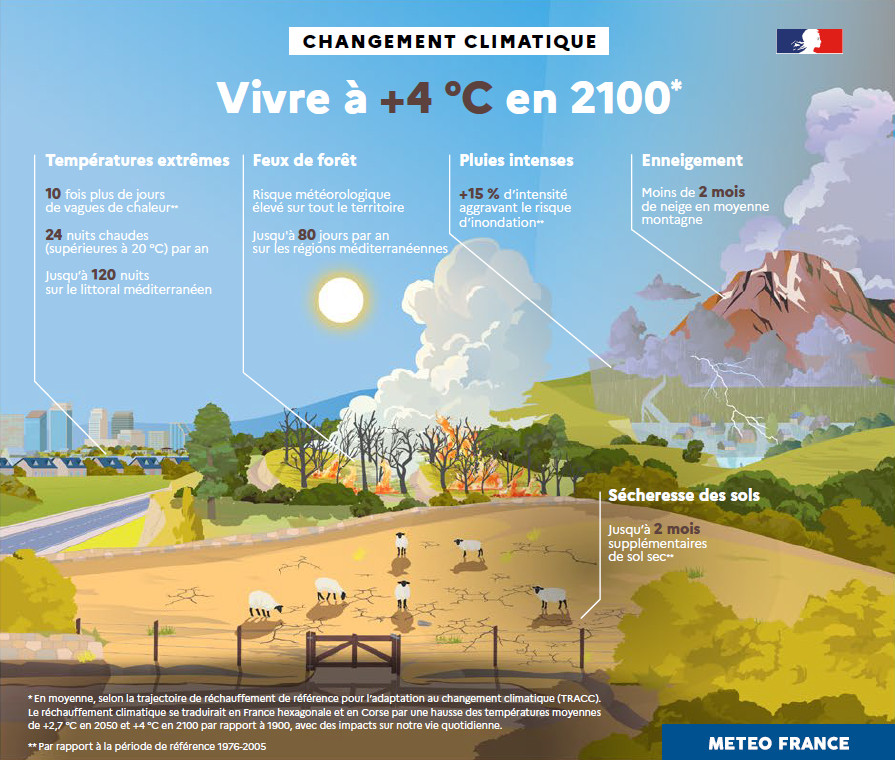

Une synthèse graphique résume les principaux risques liés au changement climatique pour un scénario à +4 °C en 2100 par rapport à la période 1900-2005, avec des impacts sur notre vie quotidienne :- 10 fois plus de jours de vagues de chaleur

- 24 nuits chaudes (supérieures à 20 °C) par an (jusqu’à 120 nuits sur le littoral méditerranéen)

- Pluies intenses +15 % d’intensité aggravant le risque d’inondation

- Enneigement. Moins de 2 mois de neige en moyenne montagne

- Sécheresse des sols. Jusqu’à 2 mois supplémentaires de sol sec

Vivre à + 4°C en 2100. Source : À quel climat s’adapter en France selon la TRACC ? 2e partie (rapport de juin 2025)

Articles connexes

Données météorologiques sur la France disponibles en open data

Rapport annuel 2023 du Haut conseil pour le climat « Acter l’urgence, engager les moyens »

Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100

Aborder la question de l'inégalité des pays face au changement climatique

Comment la cartographie animée et l'infographie donne à voir le réchauffement climatique

Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques

Quels sont les États qui ont le plus contribué au réchauffement climatique dans l’histoire ?

Un globe 3D pour explorer le climat et ses évolutions vus de l'espace (site de l'ESA)

Tchernobyl : la météo nationale a-t-elle truqué des cartes en 1986 ? Retour sur une polémique sur fond de complotisme

-

21:52

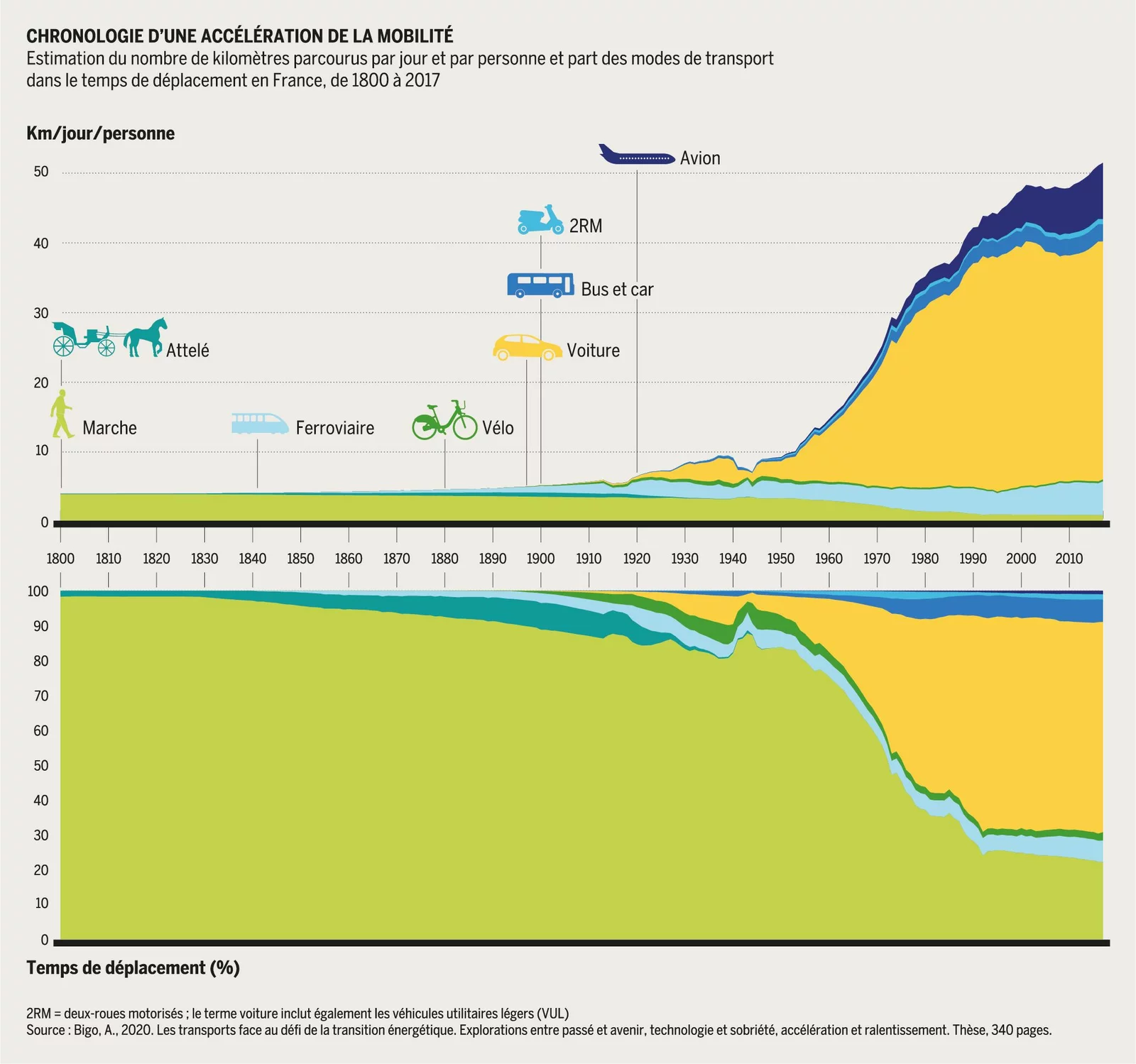

21:52 Datavisualisation sur les distances parcourues en France de 1800 à 2023

sur Cartographies numériquesSource : Mise à disposition des animations sur les distances parcourues en France de 1800 à 2023 (Visual Data Flow)

Depuis 200 ans, nous nous déplaçons toujours une heure par jour en moyenne. Mais là où cette heure se faisait à pied, et nous emmenait donc peu loin au début du XIXe siècle, nous faisons désormais 50 kilomètres par jour et par personne en moyenne.

Sur les 52 km parcourus par une personne sur une journée :

- 34 km le sont en voiture. C’est le principal moteur de l’augmentation des distances.

- 9 km le sont en avion (effet de moyenne, les distances étant beaucoup plus longues).

- 5 km via des modes de transport ferroviaires.

- 2,2 km en transport collectif routier.

- 0,9 km en marchant.

- 0,7 km en deux-roues (vélo, moto, scooter).

- 0,1 km en bateau.

La mobilité en France par mode et par énergie 1800-2023 (source : Visual Data Flow)

Distances parcourues en France de 1800 à 2023 par mode de transport

(animation à visualiser et télécharger sur Visual Data Flow)

Ces animations sont issues de la collaboration d'Aurélien Bigo, chercheur sur la transition énergétique des mobilités à l'Institut Louis Bachelier et Daniel Breton, expert en visualisation de données au sein de Visual Data Flow.

L'intérêt de cette animation est de montrer à la fois l'évolution historique des modes de transport et la répartition des types d’énergies de propulsion utilisées pour chacun. Il s'agit de la version simple de l'animation, seuls les modes de transports sont représentés. Trois versions sont disponibles en fonction de 3 palettes de couleurs différentes :

- une palette de type Office.

- une palette de type D3.

- une palette de type monochrome bleue.

La vidéo se termine par un écran de crédits reprenant sous forme d'un graphique les distances parcourues par mode de transport dans le temps. Ce qui permet de saisir facilement quelques enseignements clés :

- Les années 1950 : un tournant majeur. La voiture supplante train et marche. Cette montée en puissance s’accompagne d’une explosion de la consommation d’essence, puis de diesel.

- 1990 – 2000 : l’essor de l’aérien. Résultat, aujourd’hui, 80% des distances que nous parcourons en France en 2023 reposent sur 3 carburants fossiles : diesel, essence et kérosène.

- Décarbonation : un frémissement. Malgré l’arrivée des biocarburants introduits dans les années 2000, et la montée timide de l’électrique pour la voiture, les bus ou les deux roues, la transition reste modeste. Ce double axe d’analyse (mode de transport et énergies de propulsion) permet de bien saisir certaines tendances historiques.

- Ce double regard met en lumière des dynamiques fortes :

- La montée en puissance du transport ferroviaire à partir les années 1860 grâce au charbon, une électrification qui démarre dès 1900, une transition par le diesel au courant du 20eme pour arriver aujourd’hui à un mode de propulsion principalement électrique.

- Lors de la montée en puissance de la voiture, sous l’impulsion des différentes politiques de soutien au diesel en France : la transition forte de l’essence au diesel entre 1970 et 2015.

- Au niveau des 2 roues, la forte utilisation du vélo à propulsion humaine au sortir de la seconde guerre pour basculer ensuite vers la moto principalement à essence.

Chronologie d'une accélération de la mobilité (source : Bigo et al., 2022, graphique sous licence CC-BY-NC 4.0)

Pour compléter

Bigo, A. (2020). Les transports face au défi de la transition énergétique. Explorations entre passé et avenir, technologie et sobriété, accélération et ralentissement, Institut Polytechnique de Paris, Thèse de doctorat en économies et finances, 340 pages, [https:]]

Bigo, A. et al. (2022). Atlas des mobilités. Faits et chiffres sur les mobilités en France et en Europe, [https:]]

« En 200 ans, le temps dans les transports est resté le même pour les Français (1 heure par jour), mais les distances ont été multipliées par 12 (BFM-TV).

« De 4 à 52 km/jour parcourus, de la marche à la voiture toute-puissante... Un expert a visualisé l'évolution de la mobilité des Français en deux siècles » (France-Info).

« Évolution des distances parcourues (en km) par personne et par jour depuis 1880 aux États-Unis » (Alternatives économiques).

Rapport de l'Observatoire des territoires sur l'impact des mobilités en France

Articles connexes

Le Mobiliscope, un outil de géovisualisation pour explorer les mobilités urbaines heure par heure

CAPAMOB, un guide du Cerema pour réaliser des diagnostics de mobilités en territoire rural ou péri-urbain

The arrogance of space : un outil cartographique pour montrer la place allouée à l'automobile en milieu urbain

Vers une loi universelle des mobilités urbaines ? (Senseable City Lab - MIT)

De villes en villes. Atlas des déplacements domicile-travail interurbains

Portail des mobilités dans le Grand Paris (APUR)

Quels apports du Géoweb et de la géolocalisation pour représenter les mobilités touristiques ?

-

14:24

14:24 Retour sur le 11ème congrès de l’AFNEG à Metz

sur AfigéoRetour sur le 11ème congrès de l’AFNEG à Metz Retour sur le 11ème congrès de l’AFNEG à Metz AfigéoLe 11ème congrès de l’AFNEG s’est déroulé le week-end du 6 et 7 juin à Metz. Cet évènement a pour objectif de réunir l’ensemble des associations et étudiants du réseau AFNEG autour de temps d’échanges, de débats, et la tenue de leur Assemblée Générale. L’Afigéo en tant que partenaire était invitée au salon des initiatives : […]

The post Retour sur le 11ème congrès de l’AFNEG à Metz first appeared on Afigéo.

-

13:37

13:37 Cahiers de l'ANCT sur le thème "Territoires et transitions"

sur Cartographies numériques

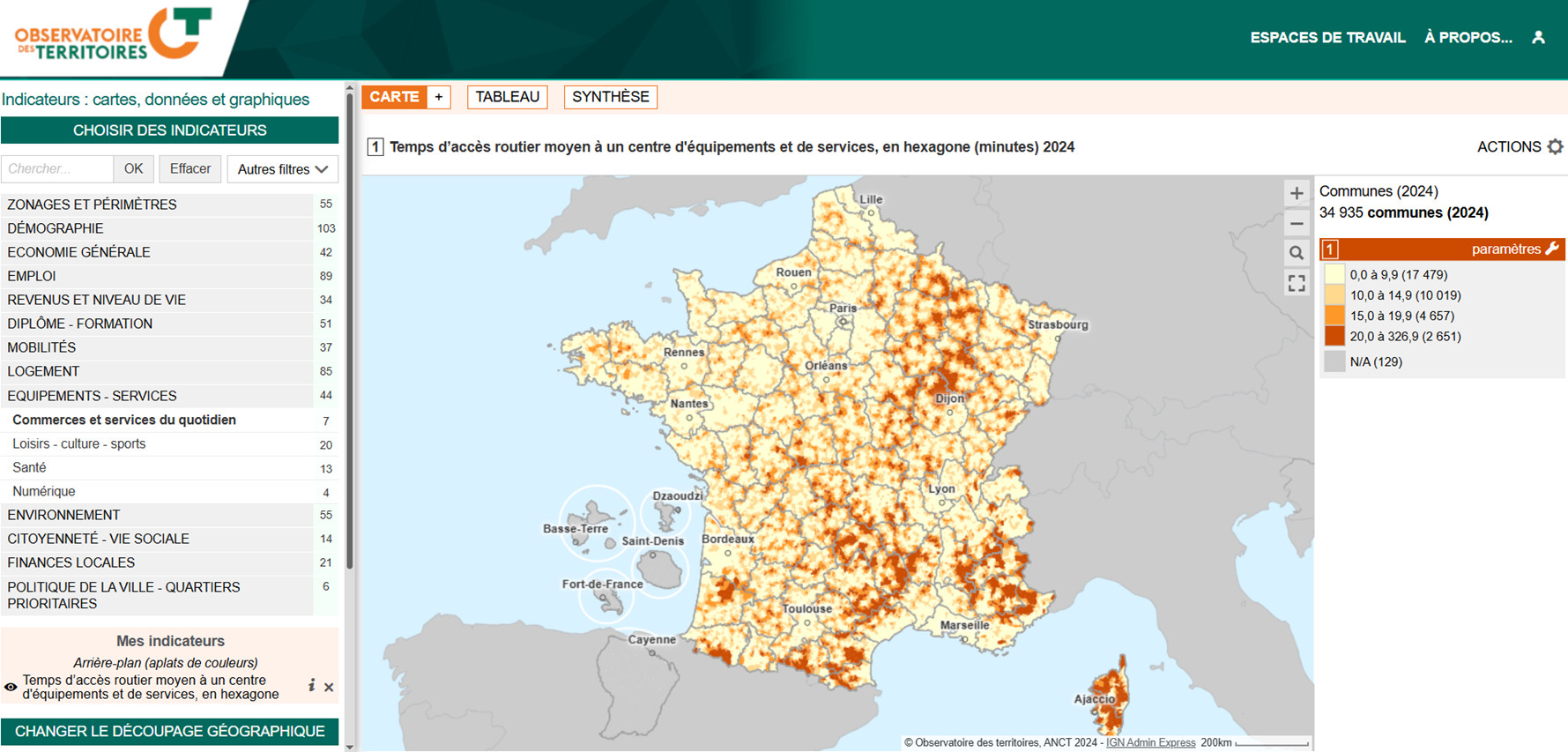

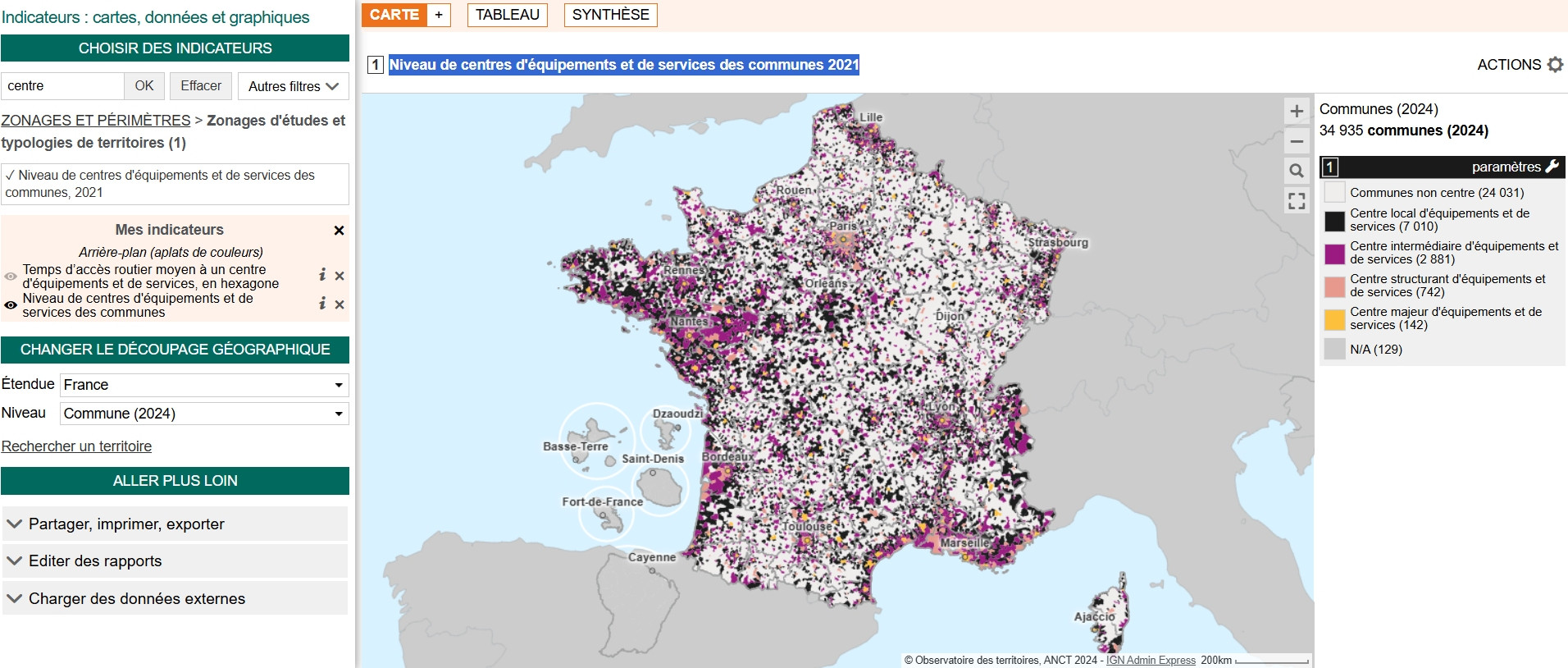

L'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) aide les collectivités à réaliser leurs projets. Elle coordonne également des programmes et dispositifs nationaux qui soutiennent les territoires les plus fragilisés. Elle propose tous les 15 jours un bulletin Veille et territoires, une sélection d’analyses d’experts et de publications pour mieux comprendre les enjeux des territoires. En lien avec l'Observatoire des territoires, elle édite des cahiers thématiques sur les enjeux de transitions territoriales :

Cahier n°1 - Territoires et transitions : enjeux démographiques

Ce premier cahier du 9e rapport de l’Observatoire des territoires (2021-2022) « Territoires et transitions » analyse les dynamiques démographiques dans le temps long à différentes échelles géographiques, éclairant les transitions à l’oeuvre et les trajectoires diverses des territoires. Illustré de cartes et de graphiques, il vise à apporter un éclairage aux acteurs publics sur les enjeux démographiques passés, actuels et à venir des territoires.

Cahier n°2 - Territoires et transitions : Enjeux économiques

Ce deuxième cahier (octobre 2022) donne les clés de lecture qui croisent territoires et activités, montre la différence des trajectoires passées, illustre la diversité des situations aujourd’hui constatées, socle des transformations à venir. Les équilibres économiques infra-nationaux se sont en effet substantiellement transformés en 50 ans, influant profondément sur les dynamiques locales et régionales. Un même phénomène, la désindustrialisation par exemple, cache des réalités très diverses, opposant des espaces qui ont essentiellement souffert du déclin, d’autres où elle a été en quelque sorte absorbée par la croissance du tertiaire, d’autres encore où la spécialisation sectorielle ou la disponibilité foncière ont préservé un potentiel productif fort.

Cahier n°3 - Territoires et transitions : enjeux environnementaux

Après les cahiers sur les transitions démographiques et économiques, cette publication de l'Observatoire des territoires (juillet 2024) vise à offrir une perspective territorialisée, en examinant les problématiques environnementales déterminantes à différentes échelles, de l'intercommunalité à l'échelle nationale :- Axe 1 : Etat des lieux des défis dans des domaines clés tels que l'eau, l'énergie, la biodiversité et la gestion des déchets.

- Axe 2 : Mise en œuvre de politiques publiques écologiques à différentes échelles territoriales et outils de suivi et d'observation.

- Axe 3 : Impacts différenciés selon les territoires, en termes de sobriété foncière et de risques (exposition des populations aux pollutions, catastrophes naturelles, …).

- Axe 4 : Impact sur l’emploi et transformation économique des transitions environnementales.

Cahier n°4 - Territoires et transitions : enjeux numériques

Après les cahiers sur les transitions démographiques, économiques et environnementales, cette publication (janvier 2025) vise à offrir une perspective territorialisée, en examinant les problématiques numériques déterminantes à différentes échelles, de l'intercommunalité à l'échelle nationale :- Axe 1 : Aménagement numérique des territoires ;

- Axe 2 : Usages, opportunités et défis du numérique pour la société ;