Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

6111 éléments (1845 non lus) dans 50 canaux

Dans la presse

(1664 non lus)

Dans la presse

(1664 non lus)

-

Cybergeo

(1603 non lus)

Cybergeo

(1603 non lus) -

Mappemonde

(60 non lus)

Mappemonde

(60 non lus) -

Dans les algorithmes

(1 non lus)

Dans les algorithmes

(1 non lus)

Du côté des éditeurs

(24 non lus)

Du côté des éditeurs

(24 non lus)

-

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

(15 non lus)

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

(15 non lus) -

arcOpole - Actualités du Programme

arcOpole - Actualités du Programme

-

arcOrama

(9 non lus)

arcOrama

(9 non lus) -

Neogeo

Neogeo

Toile géomatique francophone

(110 non lus)

Toile géomatique francophone

(110 non lus)

-

Géoblogs (GeoRezo.net) (5 non lus)

-

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

-

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus)

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus) -

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

-

Cartes et figures du monde

Cartes et figures du monde

-

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

-

Data and GIS tips

Data and GIS tips

-

ReLucBlog

ReLucBlog

-

L'Atelier de Cartographie

L'Atelier de Cartographie

-

My Geomatic

-

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

-

Cartographies numériques

Cartographies numériques

-

Carnet (neo)cartographique

Carnet (neo)cartographique

-

GEOMATIQUE

GEOMATIQUE

-

Évènements – Afigéo

(12 non lus)

Évènements – Afigéo

(12 non lus) -

Afigéo

(12 non lus)

Afigéo

(12 non lus) -

Geotribu

(50 non lus)

Geotribu

(50 non lus) -

Conseil national de l'information géolocalisée

(9 non lus)

Conseil national de l'information géolocalisée

(9 non lus) -

Icem7

Icem7

-

Makina Corpus (1 non lus)

-

Oslandia

(1 non lus)

Oslandia

(1 non lus) -

CartONG

(2 non lus)

CartONG

(2 non lus) -

GEOMATICK

(6 non lus)

GEOMATICK

(6 non lus) -

Geomatys

(3 non lus)

Geomatys

(3 non lus) -

Les Cafés Géo

(1 non lus)

Les Cafés Géo

(1 non lus) -

L'Agenda du Libre

(3 non lus)

L'Agenda du Libre

(3 non lus) -

Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités

(3 non lus)

Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités

(3 non lus)

Géomatique anglophone

(35 non lus)

Géomatique anglophone

(35 non lus)

-

All Points Blog

All Points Blog

-

Directions Media - Podcasts

Directions Media - Podcasts

-

Navx

Navx

-

James Fee GIS Blog

-

Maps Mania

(19 non lus)

Maps Mania

(19 non lus) -

Open Geospatial Consortium (OGC)

Open Geospatial Consortium (OGC)

-

Planet OSGeo

(16 non lus)

Planet OSGeo

(16 non lus)

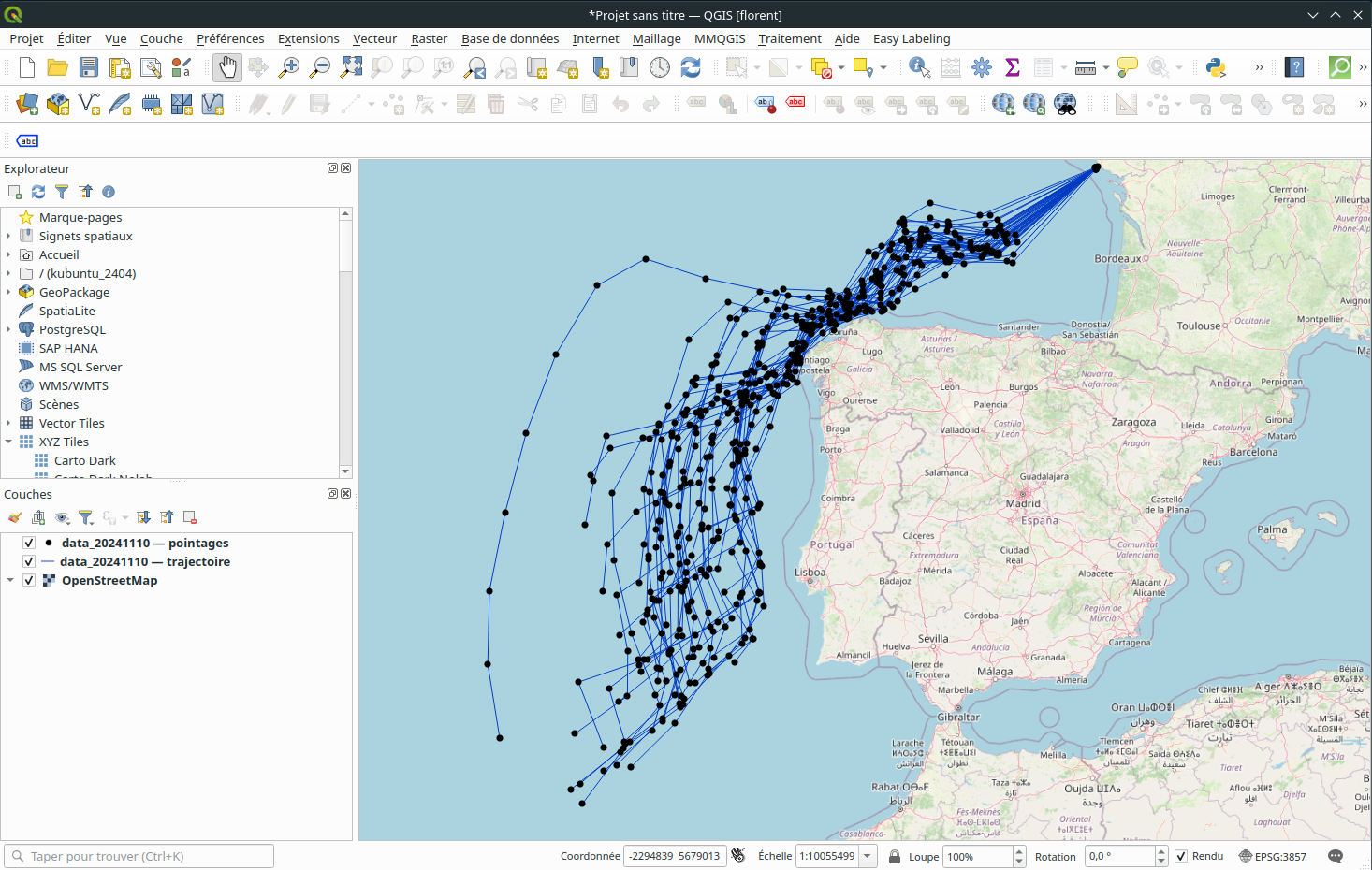

Toile géomatique francophone (17 non lus)

Toile géomatique francophone (17 non lus)

-

14:00

14:00 Testez QGIS 4 avant tout le monde

sur Geotribu Essayez QGIS 4 en avant-première ! Comme tout logiciel, open source ou propriétaire, QGIS repose sur d'autres logiciels ou bibliothèques. Des dépendances dont la principale est Qt.

Essayez QGIS 4 en avant-première ! Comme tout logiciel, open source ou propriétaire, QGIS repose sur d'autres logiciels ou bibliothèques. Des dépendances dont la principale est Qt.

-

10:14

L’UX au service de la communication de la transition écologique : retour sur un atelier de co-design dans les Pays de la Loire

sur Makina CorpusAfin de relever le défi de la transition écologique, l’Observatoire de la Transition Écologique (TEO) des Pays de la Loire a organisé un atelier UX de réflexion sur des outils accessibles et efficaces.

-

8:18

8:18 Contre-cartographie : ce que Google Maps ne vous montre pas

sur Cartographies numériques

Source : « Contre-cartographie : ce que Google Maps ne vous montre pas » (Tracks, ARTE)- 00:00 Introduction

- 01:01 Contre-cartographie : l'espace est politique

- 06:59 Cartographie sensible : dessiner ses émotions

- 13:01 Cartographie amoureuse : regarder l’environnement

Pour trouver son chemin, et de préférence avec l’itinéraire le plus rapide, nombreuses sont les cartes dans nos poches : Google Maps, Waze, etc. Elles peuvent nous géolocaliser en temps réel, mesurer les distances parcourues, mais aucune d’entre elles n’est capable de représenter les ressentis et les vécus liés à nos déplacements. La contre-cartographie vient rebattre les cartes, et bouscule notre rapport utilitaire à l’espace. Ici, pas question de suivre la supposée objectivité scientifique, on veut représenter le monde tel qu’on le vit pour mieux mettre en avant les problématiques invisibles à l'œil nu : dynamiques raciales, enjeux environnementaux ou même nos propres questionnements intérieurs.

Tracks part à la rencontre de celles et ceux qui spatialisent les enjeux sociétaux et cartographient notre intime. L’artiste canadienne Larissa Fassler dessine les contours des inégalités qu’elle lit dans les espaces publics. Le danseur et performeur Mathias Poisson porte son attention sur le vivant et suit ses sens pour cartographier sa subjectivité. Stéphanie Sagot, quant à elle, œuvre à retranscrire le monde sous un prisme éco-sensible avec des cartes-peintures de paysages.

Pour compléter

Bien que les globes virtuels ne puissent parvenir à traduire les réalités humaines et sociales depuis le ciel, il arrive que certaines d'entre elles se révèlent assez brutalement. C'est le cas par exemple de ces messages d'appel à l'aide ("HELP") inscrits au sol sur un terrain vague situé en plein coeur de Los Angelès et relevés par Google Maps en 2023 (ces inscriptions sont encore visibles aujourd'hui).

Le terrain vague se situe dans une zone abandonnée de Los Angelès coincée entre des voies de chemin de fer et d'autoroutes, repère de trafics en tout genre. Les mots "Help", "traffico", "Federal" et "LAPD" ont été inscrits au sol déclenchant une vague de spéculations

— Sylvain Genevois (@mirbole01) January 27, 2025

2/ pic.twitter.com/VWBHsreakPLe terrain vague avec ces inscriptions se situe à proximité de la station d'hélicoptères de la police et les policiers survolent constamment cette zone, ce qui laisse penser que ces inscriptions leur seraient peut-être destinées... [https:]]

— Sylvain Genevois (@mirbole01) January 27, 2025

4/ pic.twitter.com/pTm4EVHmV1

Lien ajouté le 9 février 2025Ces messages énigmatiques de détresse et d'appel à l'aide sont visibles aussi dans le paysage urbain en dehors du terrain vague [https:]]

— Sylvain Genevois (@mirbole01) January 27, 2025

6/ pic.twitter.com/LpTeQx8KuE

Articles connexes???Le Plan Carte™ nouveau est arrivé ! Dedans, il y a : - un mastodonte de la cartographie - des frontières qui apparaissent et disparaissent - une chanson absolument nécessaire Comment Google redessine le monde ? @lesechosfr.bsky.social www.youtube.com/watch?v=DRfi...

— Jules Grandin (@julesgrandin.bsky.social) 9 février 2025 à 21:24

[image or embed]

La carte, objet éminemment politique. Cartographie radicale par Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz

Pour un spatio-féminisme. De l'espace à la carte (Nepthys Zwer)

La carte, objet éminemment politique. Vous avez dit « géoactivisme » ?

La carte, objet éminemment politique : les cartes de manifestations à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux

La carte des ZAD en France : entre cartographie militante et recensement des projets contestés

Dire et changer le monde avec les cartes (émission "Nos Géographies" sur France-Culture)

Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)

Sous le calque, la carte : vers une épistémologie critique de la carte (Denis Retaillé)

-

19:36

19:36 Des changements multiformes dans la disponibilité en eau avec un climat plus chaud

sur Cartographies numériquesSource : Gu, B., Zhou, S., Yu, B., Findell, K. L. & Lintner, B. Multifaceted changes in water availability with a warmer climate, npj Climate and Atmospheric Science, 8, 31 (2025).

Des chercheurs de l'Université de Pékin analysent l’impact du réchauffement climatique sur la disponibilité en eau. L’étude montre une variabilité accrue entre zones humides et zones arides amplifiant inondations et sécheresses. Les zones humides (Amazonie, Asie du Sud-Est) connaîtront une hausse marquée des précipitations saisonnières (+20%), entraînant des inondations et affectant les écosystèmes aquatiques. Cette intensité des pluies menace aussi les infrastructures et les populations riveraines. En Afrique du Nord et en Asie centrale, l’aggravation des sécheresses affectera gravement les ressources agricoles. La diminution des précipitations et l’évaporation accrue réduiront les réserves hydriques, accentuant la vulnérabilité des communautés rurales.

Distribution globale des régimes hydroclimatiques (source : Gu & al., 2025)

Résumé

Le réchauffement climatique modifie les schémas spatiaux et saisonniers de la disponibilité en eau de surface, affectant le ruissellement et le stockage de l'eau terrestre. Cependant, une évaluation complète de ces changements dans divers hydroclimats reste manquante. Nous développons une approche d'ensemble multi-modèles pour classer l'hydroclimat terrestre mondial en quatre régimes distincts en fonction de la moyenne et de la saisonnalité de l'eau de surface. Celle-ci devrait devenir de plus en plus variable dans l'espace et le temps. Les régions humides à faible et forte saisonnalité sont susceptibles de connaître des augmentations plus concentrées jusqu'à 20 % du ruissellement en saison humide. j soulignant des augmentations potentielles de la vulnérabilité liée aux inondations. Les régions à faible saisonnalité présentent des augmentations plus rapides de l'humidité du sol pendant la saison humide et des diminutions plus rapides pendant la saison sèche, augmentant la probabilité de pénurie d'eau et de sécheresse. Inversement, les régions sèches à forte saisonnalité sont moins sensibles au changement climatique. Ces résultats soulignent les impacts multiformes du changement climatique sur les ressources en eau mondiales, nécessitant la nécessité de stratégies d'adaptation selon les différents régimes hydroclimatiques.

Disponibilité des données

Toutes les données utilisées dans cette étude sont disponibles en ligne. Les simulations du modèle CMIP6 sont accessibles au public ainsi que la réanalyse ERA5. L'évaporation GLEAM et les précipitations GPCC sont également mises à disposition.

Articles connexes

Quelle évolution de la demande en eau d’ici 2050 ? (France Stratégie)

Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100

La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)

Une cartographie réglementaire incohérente menace silencieusement les rivières et les ruisseaux

Progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles (2015-2023)

Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)

L'évaporation des lacs dans le monde : une tendance à la hausse

Nappes d'eau souterraine : bilan de l’évolution des niveaux en 2022-2023 (BRGM)

Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security

Un atlas mondial pour estimer les volumes d’eau des glaciers

Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eau

Etudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI

-

8:23

8:23 Carte cosmographique jaïne du continent de la pomme rose

sur Cartographies numériquesSource : A Jain Cosmographic Map of the Rose?Apple Continent [Carte cosmographique jaïne du continent de la pomme rose], Leventhalmap.org

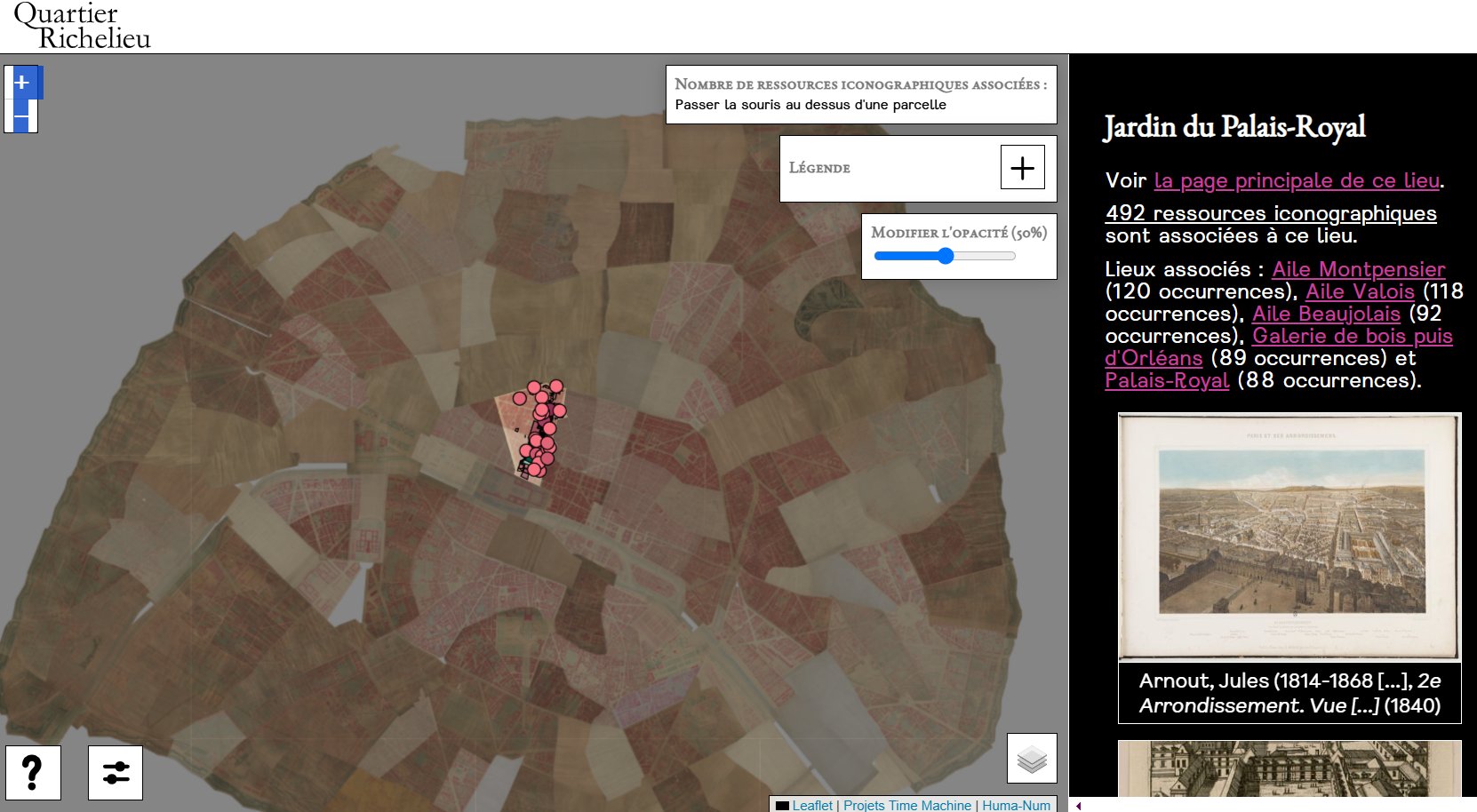

Le Leventhal Map and Education Center consacre une très belle storymap à une carte cosmographique issue du jaïnisme. Le jaïnisme, religion née en Inde au Ve siècle avant notre ère, met la connaissance au cœur de la foi. Elle s’est interrogée sur la place de l’homme dans le monde en développant une cosmologie détaillée, véritable pilier de son enseignement. Les cartes cosmographiques, peintes sur tissu, représentent le plus souvent le monde médian où vivent hommes et animaux. C'est celui qui a reçu le plus d’attention car c’est le lieu où l’on peut atteindre la délivrance. Des textes canoniques le décrivent avec précision et des peintures viennent lui apporter un support visuel. Ses cartes figurent parfois dans les manuscrits des traités consacrés à l’astronomie et à la cosmologie, disciplines, avec les mathématiques, qui ont toujours fait partie des bases de l’enseignement au sein des communautés monastiques jaïnas (Balbir & Petit, 2018).

Carte du continent des pommiers roses, XIXe siècle, Gujarat, Inde (source : collection MacLean SID 25250)

Autour du mont Meru, une haute montagne décrite aussi dans la mythologie brahmanique, se déploie l’île du Pommier rose (Jamb?dv?pa), qui désigne le continent indien pour les jaïnas, entourée par l’océan de Sel (Lava?asamudra). Au centre, le disque jaune bordé de rouge porte l'inscription Meru en écriture devanagari. Touchant à peine le disque jaune central se trouvent les quatre montagnes Gajadanta, littéralement en forme de « défenses d'éléphant », qui entourent le mont Meru. Les motifs géométriques reproduits de manière symétrique rappellent la technique des mandalas.

La collection MacLean possède deux autres cartes du XIXe siècle représentant les deux continents et demi (Adaidvipa) où le continent de la pomme rose (Jambudvipa) se trouve au centre. Ces deux cartes ont été peintes sur tissu et ont probablement été réalisées au Gujarat, en Inde.

Pour aller plus loin

Nalini Balbir, Jérôme Petit. La cosmologie jaïna. Revue de la Bibliothèque nationale de France, 2018, 56, pp.136-143. [https:]]

Jainpedia, the Jaine Universe online, [https:]]

L'Adaidvipa pata, carte cosmographique jaïn montrant les deux continents et demi (Adaidvipa) du monde médian (Wikipédia)

A?h??dv?pa. Peinture cosmologique jaïna. Gallica, [https:]]

Articles connexes

L'histoire par les cartes : Le Monde vu d’Asie, une histoire cartographique

L'histoire par les cartes : les représentations cartographiques de Kyoto pendant la période Tokugawa (1603–1868)

L'histoire par les cartes : la carte retraçant les voyages du navigateur chinois Zheng He au XVe siècle en version interactive

La Lémurie : le mythe d'un continent englouti. La cartographie entre science et imaginaire

Expositions du Leventhal Map and Education Center

Story maps et autres cartes narratives

Cartes et atlas historiques

Projections cartographiques

-

14:00

14:00 Bilan 2024, voeux 2025

sur Geotribu Dans un monde rythmé par les invectives, place à une rétrospective et des perspectives. Coup d'oeil dans le rétro 2024 avant de regarder la route 2025.

Dans un monde rythmé par les invectives, place à une rétrospective et des perspectives. Coup d'oeil dans le rétro 2024 avant de regarder la route 2025.

-

18:49

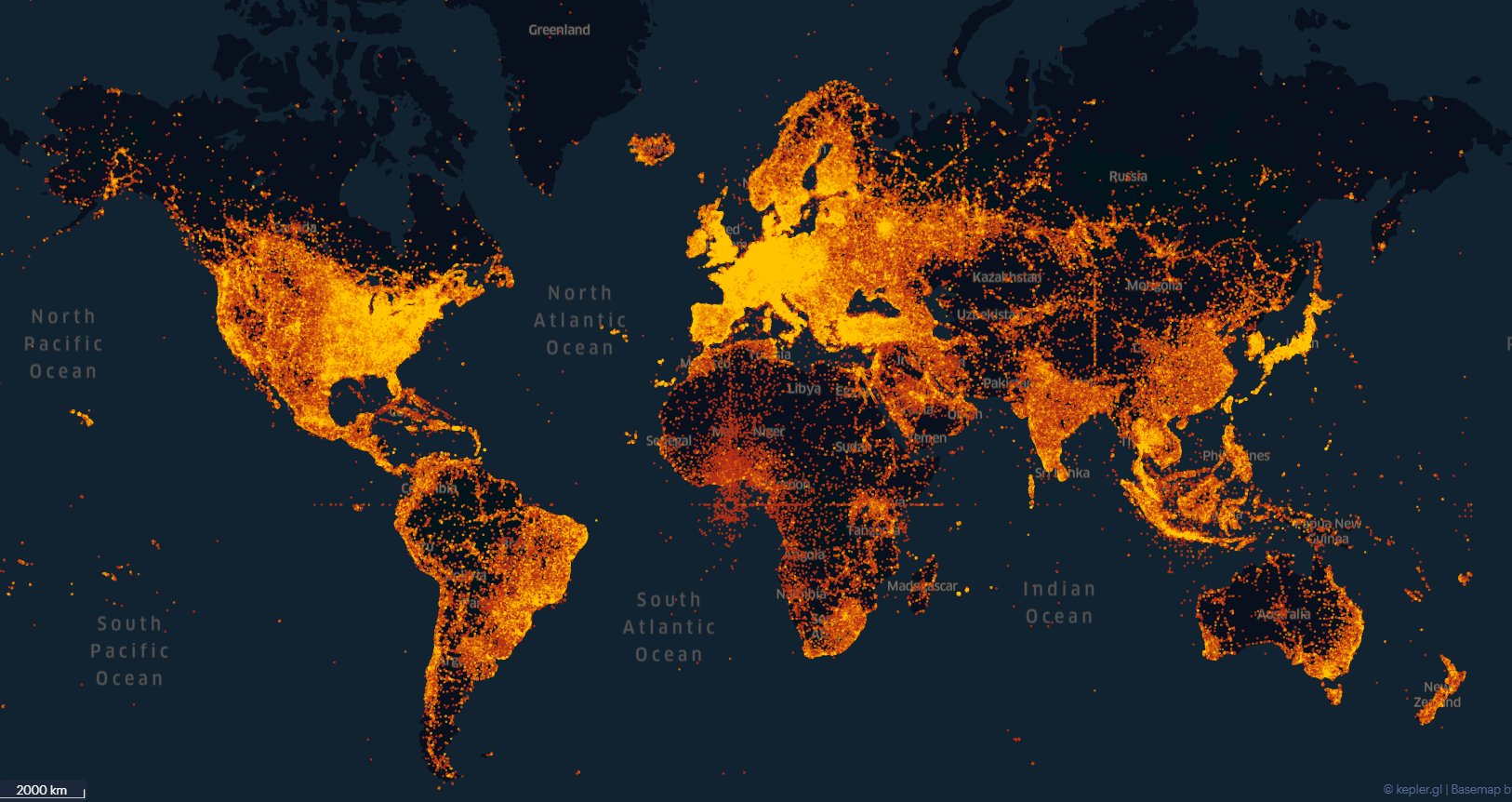

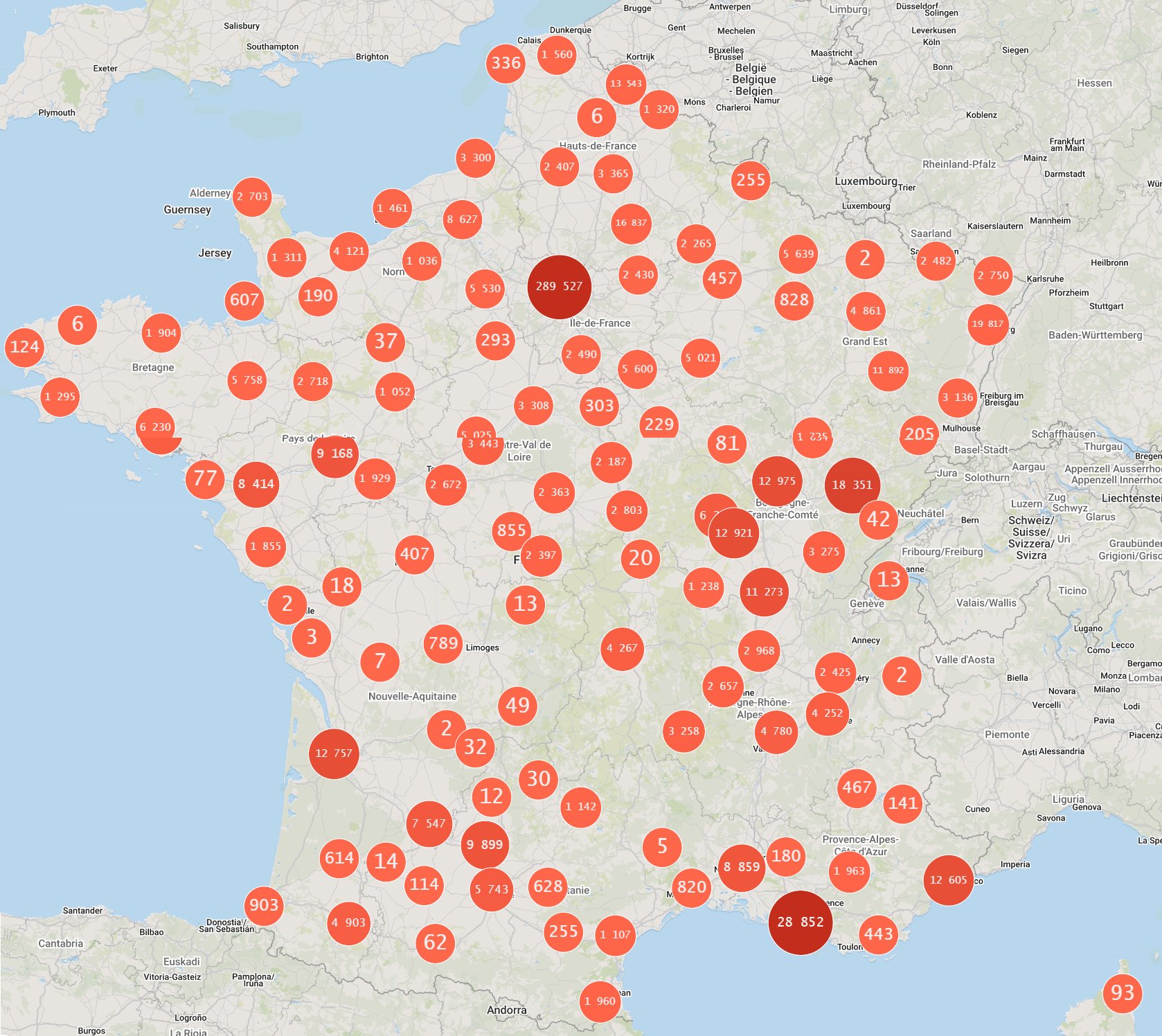

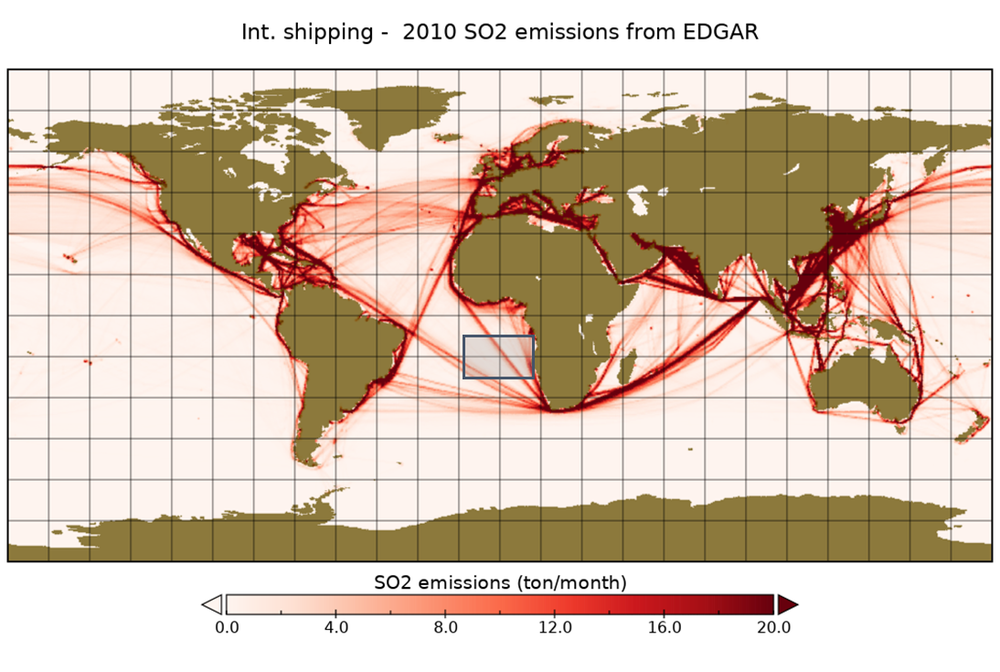

18:49 Densité du trafic maritime mondial et effets sur le réchauffement climatique

sur Cartographies numériques

Source : Nikos Benas, Jan Fokke Meirink, Rob Roebeling, « Tracking the impact of shipping pollution on Earth's climate », 2024 (Eumetsat).Les observations par satellite révèlent comment la pollution maritime affecte les nuages, les effets locaux ayant des répercussions de grande envergure à l'échelle de la planète. L'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques (EUMETSAT) a consacré en février 2024 un article à la question de la pollution engendrée par le trafic maritime. Les traces de navires couvrent de grandes parties du globe et sont généralement concentrées dans des couloirs. La plupart de ces couloirs de navigation se situent dans l’hémisphère nord, comme ceux qui longent les côtes d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Europe, ou ceux qui traversent l’océan Pacifique.

Carte mondiale des émissions de dioxyde de soufre (SO?) du transport maritime international en 2010

(source : Eumetsat) Les données satellitaires sont l'une des rares sources d'information disponibles pour étudier l'effet du transport maritime sur les nuages ??et le bilan énergétique de la Terre. Les auteurs ont pu comparer les propriétés des nuages ??affectés par les aérosols de combustion avec celles des nuages ??non affectés, à partir d'un ensemble de données sur l'Afrique et l'Europe sur une période allant de 2004 à nos jours. L'étude confirme un signal clair de l'effet du transport maritime sur les nuages ??au-dessus du corridor.

Les données satellitaires sont l'une des rares sources d'information disponibles pour étudier l'effet du transport maritime sur les nuages ??et le bilan énergétique de la Terre. Les auteurs ont pu comparer les propriétés des nuages ??affectés par les aérosols de combustion avec celles des nuages ??non affectés, à partir d'un ensemble de données sur l'Afrique et l'Europe sur une période allant de 2004 à nos jours. L'étude confirme un signal clair de l'effet du transport maritime sur les nuages ??au-dessus du corridor.En 2020, l'Organisation maritime internationale (OMI) a imposé de nouvelles réglementations visant à limiter l'utilisation du soufre dans le carburant des navires (IMO sulphur Limit 2020 for Ships Fuel Oil). Ces réglementations suggèrent que la réduction des émissions d'aérosols de combustion des navires a diminué la luminosité des nuages ??au-dessus des couloirs de navigation et, par conséquent, a pu affecter les températures mondiales. Depuis l'introduction des nouvelles réglementations, les nuages ??au-dessus du corridor de navigation ont des gouttelettes plus grosses qu'auparavant. Ce résultat est une indication claire de ce qui peut être réalisé en peu de temps avec des réglementations ciblées. Bien que les changements observés dans la région semblent confirmer le premier effet indirect des aérosols, ces résultats doivent être traités avec prudence. Comme la période d'application de la nouvelle réglementation ne couvre que trois ans (2020-23) et que l'augmentation observée du rayonnement solaire n'est pas directement imputable au corridor de navigation, il faudra conduire l'analyse sur davantage d'années avant de pouvoir en tirer des conclusions plus définitives. Les satellites du futur (radiomètre de température de surface de la mer et des terres de Sentinel-3 et imageur météorologique METImage) aideront à mieux surveiller les nuages ??de basse altitude à l'échelle mondiale.

Les données Meteosat sur la période 2004 à aujourd'hui sont issues du Climate Monitoring Satellite Application Facility (CM SAF). Les données sur la densité du trafic maritime mondial sont issues d'une collaboration entre la Banque mondiale et l'Organisation maritime internationale (OMI), dérivées des positions horaires des navires reçues par le système d'identification automatique (AIS) entre janvier 2015 et février 2021.

Pour compléter

« Y-a-t-il un lien entre la baisse des émissions de SO? des navires et les hausses de températures en Atlantique Nord ? » (Source : Citepa)

Le 3 juillet 2023 a été publié un article du site spécialisé Carbon Brief, repris par le World Economic Forum, écrit par les chercheurs Zeke Hausfather et Piers Forster, qui s’intéresse à l’impact des réductions d’émissions de SO? des navires sur le réchauffement climatique. Le 1er août 2023, un communiqué de l’agence européenne Copernicus (programme de l’UE pour l’observation et la surveillance de la Terre) a aussi publié un communiqué sur cette question. Les oxydes de soufre ont indirectement une action de refroidissement climatique car ils servent de noyaux de nucléation à des aérosols dont l’albédo est assez élevé. Les aérosols, en diffusant, réfléchissant ou absorbant la lumière du soleil, réduisent la quantité de rayonnement solaire atteignant les couches inférieures de l’atmosphère. Le SO? peut donc avoir un effet indirect refroidissant. Le Giec considère qu’il y a certes « des preuves solides indiquant un effet négatif significatif des aérosols sur le forçage radiatif » [autrement dit un effet refroidissant] mais qu’il reste « des incertitudes considérables » (source : Giec, AR6, WG1, Ch.7, section 7.3.3.4).

Il est donc possible que, pendant des années, les aérosols soufrés engendrés par les émissions de SO? des navires aient atténué une partie du réchauffement climatique induit par les émissions de gaz à effet de serre par ailleurs. La réduction drastique des émissions de SO? associée à la mesure dite OMI-2020 aurait alors pu réduire cet effet de refroidissement et donc donner un effet d’accélération au réchauffement, en particulier en Atlantique Nord. Les experts de Copernicus indiquent que le rôle du SO? dans le changement climatique fait l’objet de débats depuis longtemps, et qu’il n’y a pas encore de consensus clair. Ils rappellent cependant que, d’après les travaux de chercheurs chinois publiés en 2022, le transport maritime international ne serait responsable que d’environ 3,5% des émissions mondiales de SO?.Articles connexes

CLIWOC. Une base de données climatologiques des océans à partir des journaux de bord des navires (1750-1850)

Global Fishing Watch, un site pour visualiser l'activité des navires de pêche à l'échelle mondiale

Cartes et données sur l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins (Sea Around Us)

Vers de possibles variations dans la répartition des stocks de poissons (dans et hors ZEE) en raison du changement climatique

Une carte réactive de toutes les ZEE et des zones maritimes disputées dans le monde

Le site Marine Traffic permet de visualiser la densité des routes maritimes

Shipmap, une visualisation dynamique du trafic maritime à l'échelle mondiale

OpenSeaMap, la cartographie nautique libre

40 ans de piraterie maritime dans le monde (1978-2018) à travers une carte interactive

Entre maritimisation des échanges et mondialisation de l'information : de quoi l’incident de l'Ever-Given est-il le nom ?

L'effondrement du pont de Baltimore : quels effets sur le commerce maritime mondial ?

Calculer le bilan carbone de nos déplacements aériens

-

20:12

20:12 Cshapes 2.0, un jeu de données SIG pour visualiser l'évolution des frontières de 1886 à 2019

sur Cartographies numériques

CShapes 2.0 est un jeu de données SIG qui cartographie les frontières des États et des territoires dépendants de 1886 à 2019. Il s'appuie sur le jeu de données précédent et l'améliore en étendant la couverture temporelle de 1946 à l'année 1886 (suite à la Conférence de Berlin sur le partage de l'Afrique) et en cartographiant les frontières des colonies et autres dépendances. Le jeu de données est fourni par site de l'École polytechnique fédérale de Zurich dans le cadre de travaux de recherche conduits sur les conflits internationaux. Il existe deux versions de l'ensemble de données, basées sur le codage de Gleditsch et Ward (1999) ou sur le codage Correlates of War des États indépendants. Les changements de frontières ont été codés sur la base de l'ensemble de données Territorial Change Dataset de Tir et al. (1998), de l'Encyclopedia of International Boundaries de Biger (1995) et de l'Encyclopedia of African Boundaries de Brownlie (1979). L'ensemble de données peut être téléchargé dans divers formats et est également accessible via le package R CShapes.

Il existe deux versions de l'ensemble de données, basées sur le codage de Gleditsch et Ward (1999) ou sur le codage Correlates of War des États indépendants. Les changements de frontières ont été codés sur la base de l'ensemble de données Territorial Change Dataset de Tir et al. (1998), de l'Encyclopedia of International Boundaries de Biger (1995) et de l'Encyclopedia of African Boundaries de Brownlie (1979). L'ensemble de données peut être téléchargé dans divers formats et est également accessible via le package R CShapes.

La version actuelle de CShapes peut être facilement consultée via le visualiseur interactif CShapes ou via le format pays-année prêt pour la recherche fourni par le portail GROW Research Front-End.

Le package R CShapes permet d'accéder facilement aux données de l'environnement statistique R. Vous pouvez également télécharger la dernière version (2.0) des données brutes CShapes directement au format CSV, TXT, GeoJSON, Shapefile, SQL et package R.

Le jeu de données, disponible en open data, est largement réutilisé notamment par des cartographes ou des journalistes (voir par exemple cette brève histoire de la Syrie en cartes par The Economist).

Pour en savoir plus :

Schvitz, Guy, Seraina Rüegger, Luc Girardin, Lars-Erik Cederman, Nils Weidmann et Kristian Skrede Gleditsch. 2022. Mapping The International System, 1886-2017: The CShapes 2.0 Dataset. Journal of Conflict Resolution 66(1): 144–61.

Carl Muller-Crepon, Guy Schvitz, Lars-Erik Cederman. 2022. Shaping States into Nations: The Effects of Ethnic Geography on State Borders.

Articles connexes

Quand les cartes révèlent les frontières fantômes

Frontières et groupes ethniques à travers le monde

Frontières et conflits en Afrique du Nord et de l’Ouest

Les frontières maritimes des pays : vers un pavage politique des océans ?

Comment les frontières politiques façonnent les paysages. Une série d’images satellites Planet en haute résolution

Un jeu de données SIG sur les fleuves qui servent de frontières dans le monde

Jeu de données SIG sur le classement des métropoles mondiales

Données SIG sur les écorégions terrestres

Fonds de cartes pour utiliser dans un SIG

-

14:00

14:00 Travailler avec du JSON et PostgreSQL

sur Geotribu Stocker des données au format json dans PostgreSQL, les consulter... et tout ça avec les données du recensement de l'INSEE pour l'exemple.

Stocker des données au format json dans PostgreSQL, les consulter... et tout ça avec les données du recensement de l'INSEE pour l'exemple.

-

13:38

13:38 Émissions CO? de la consommation électrique en temps réel (Electricity Maps)

sur Cartographies numériquesLa mission d'Electricity Maps est d'organiser les données sur l'électricité mondiale pour favoriser la transition vers un système électrique véritablement décarboné. Le site de cette société fournit des données sur l'intensité carbone provenant de la consommation d'électricité de plus de 200 pays ou régions dans le monde.

Émissions CO? de la consommation électrique en temps réel (source : Electricity Maps)

La carte fait apparaître en vert les pays qui produisent une électricité moins carbonée du fait de leur choix de développer l'énergie hydroélectrique (Brésil, Norvège, Islande, Québec) ou l'énergie nucléaire (France). A l'opposé, en brun apparaissent les pays encore très dépendants des énergies fossiles pour la production de leur électricité (Allemagne, Pologne, Russie, Inde, États-Unis, Argentine). La carte peut varier en fonction du temps (cas des éloniennes ou du solaire qui fonctionnent davantage à certaines périodes de l'année). Il est possible de remonter jusqu'en 2017 pour mesurer les évolutions.

L'intensité carbone mesure le caractère propre de la consommation d'électricité dans une zone à un moment donné. Elle représente le nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO?) libérés dans l'atmosphère pour chaque kilowattheure (kWh) d'électricité consommée.

En d'autres termes, l'intensité carbone représente l'empreinte carbone de 1 kWh consommé dans cette zone. Cette empreinte est mesurée en gCO?-eq (grammes d'équivalent CO?), ce qui signifie que chaque type de gaz à effet de serre peut être converti en son équivalent CO? en termes de potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans (par exemple, 1 gramme de méthane émis a le même impact sur le réchauffement climatique pendant 100 ans qu'environ 34 grammes de CO? sur la même période). L'intensité carbone de la production d'électricité d'une zone est déterminée par le mix de production d'électricité et les facteurs d'intensité carbone associés. Il existe deux types de facteurs d'émission affichés sur la carte : les facteurs par défaut et les facteurs régionaux.

Les sources de données ayant servi pour la carte sont regroupées sur GitHub.

Pour compléter

« L’énergie solaire dépasse le charbon pour la première fois dans la production d’électricité de l’UE en 2024 » (Le Monde).

« Bilan de l'électricité européenne 2025 » (Ember). Le rapport sur l'électricité européenne analyse les données de production et de demande d'électricité pour l'année 2024 dans tous les pays de l'UE-27 afin de comprendre les progrès de la région dans la transition des combustibles fossiles vers l'électricité propre.

« Le charbon, une consommation toujours en hausse en dépit du changement climatique » (Géoconfluences).

« Comment le Royaume-Uni est devenu le premier pays du G7 à abandonner progressivement l'énergie au charbon » (CarbonBrief).Articles connexes

La cartographie des centrales électriques dans le mondeCartographie des projets de combustibles fossiles : comment réduire le risque de "bombes carbone" ?

Vers un registre mondial des combustibles fossiles

Calculer le bilan carbone de nos déplacements aériens

Les plus gros émetteurs directs de CO?, en France en 2019

Climate Trace, une plateforme pour visualiser et télécharger des données sur les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Quand la lutte contre les émissions de CO? passe par la dénonciation des entreprises les plus concernées

L'empreinte carbone des villes dans le monde selon le modèle CGMCF

Le tourisme international et son impact sur les émissions de CO?

Quels sont les États qui ont le plus contribué au réchauffement climatique dans l’histoire ?

-

10:30

Valider les types énumérés Django en base de données

sur Makina CorpusApprenez à mettre en place une contrainte SQL permettant de valider les types énumérés en base de données à l’aide de l’ORM Django.

-

19:59

19:59 Quelle évolution de la demande en eau d’ici 2050 ? (France Stratégie)

sur Cartographies numériques

Source : « Quelle évolution de la demande en eau d’ici 2050 ? » (France Stratégie, rapport janvier 2025).Dans un rapport publié le 20 janvier 2025, France Stratégie étudie plusieurs « trajectoires d’évolution » de la demande en eau. Les scénarios sont marqués par une « demande pour l’irrigation [qui] augmente fortement », l’agriculture se substituant au secteur énergétique comme « le premier préleveur avec environ un tiers des prélèvements ». Elle entraîne, dans presque toutes les configurations, une hausse des volumes consommés (c’est-à-dire non directement restitués au milieu) notamment pendant les mois les plus chauds, alimentant de futurs conflits d’usage.

Ce travail, commandé à l’automne 2023 par la Première ministre, étudie entre 2020 et 2050 les évolutions théoriques des prélèvements en eau et des consommations associées, c’est-à-dire la part des prélèvements évaporée, selon trois scénarios prospectifs. Le premier, appelé « tendanciel », prolonge les tendances passées. Le deuxième, baptisé « politiques publiques », simule la mise en place de politiques publiques récemment annoncées. Le troisième, dit « de rupture », se caractérise par un usage sobre de l’eau. Entre 2020 et 2050, dans la configuration climatique la plus défavorable étudiée, la demande annuelle stagne dans le scénario tendanciel (+ 1 %) et diminue dans les scénarios politiques publiques (- 24 %) et de rupture (- 47 %), notamment du fait de la baisse de la demande pour la production énergétique dans la vallée du Rhône. La demande pour l’irrigation augmente fortement et devient majoritaire. À la di érence de la production énergétique, l’irrigation consomme la majorité de l’eau prélevée en raison de l’évapotranspiration des plantes. Aussi les consommations augmentent-elles substantiellement dans les scénarios tendanciel (+ 102 %) et politiques publiques (+ 72 %). Dans ce dernier scénario, elles sont multipliées par plus de deux dans près d’un quart des bassins versants. Seul le scénario de rupture permet de contenir l’augmentation des consommations (+ 10 % par rapport à 2020) dans la configuration climatique la plus défavorable étudiée. Avec l’augmentation de la part de l’agriculture dans les prélèvements, la demande en eau sera davantage concentrée au cours des mois les plus chauds de l’année, quand la ressource en eau est au plus bas dans les milieux aquatiques. Une prochaine publication de France Stratégie quantifiera les tensions entre la ressource en eau disponible et cette demande.

À télécharger :

Note d'analyse 148 - Quelle évolution de la demande en eau d’ici 2050 ? - Janvier 2025)

Rapport - La demande en eau Prospective territorialisée à l’horizon 2050 - Janvier 2025)« Pour éviter de futurs conflits sur l’eau, il faudra moins en consommer, notamment dans l’agriculture, prédit France Stratégie » (Le Monde).

Articles connexes

Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100

Des changements multiformes dans la disponibilité en eau avec un climat plus chaud

La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)

Une cartographie réglementaire incohérente menace silencieusement les rivières et les ruisseaux

Progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles (2015-2023)

Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)

L'évaporation des lacs dans le monde : une tendance à la hausse

Nappes d'eau souterraine : bilan de l’évolution des niveaux en 2022-2023 (BRGM)

Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security

Un atlas mondial pour estimer les volumes d’eau des glaciers

Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eauEtudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI

-

4:34

4:34 Une carte en relief de 13 000 ans révélée par une collaboration internationale

sur Cartographies numériquesSource : « Une carte en relief de 13 000 ans révélée par une collaboration internationale mêlant archéologie, géologie et ingénierie » (Mines de Paris).

C’est en janvier 2025 que Médard Thiry, chercheur au centre de Géosciences de Mines Paris-PSL, et Anthony Milnes, chercheur à l’University of Adelaide, ont décrit une gravure datant de plus de 13 000 ans dans l’abri de La Ségognole 3, à Noisy-sur-École, en Seine-et-Marne, au sud de Paris. Cette gravure, identifiée comme la plus ancienne carte tridimensionnelle connue au monde, témoigne des capacités étonnantes des sociétés humaines du Paléolithique supérieur. Publiée dans l’Oxford Journal of Archaeology, cette étude révèle comment les humains préhistoriques utilisaient l’art et l’ingénierie pour représenter leur quotidien et leurs mythes [...]

L’abri de La Ségognole 3 est remarquable à plusieurs égards. En effet, il fait partie des trois seuls abris attribués au Paléolithique identifiés dans les grès de Fontainebleau. Ces abris constituent également les sites ornés paléolithiques les plus septentrionaux actuellement connus en Europe. Datant de la fin de la dernière glaciation, cet environnement se caractérise par des sols gelés pendant une grande partie de l’année. Les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur y établissaient de grands campements en bordure de la Seine, stratégiquement positionnés sur les routes migratoires des grands gibiers, essentiels à leur subsistance [...]

La comparaison des reliefs et des écoulements gravés sur le site avec les caractéristiques géomorphologiques de la vallée de l’École, où se situe l’abri, révèle une correspondance frappante. La terrasse correspond aux platières de grès, parsemées de mares et de zones humides, qui dominent la vallée. Le réseau d’écoulement gravé rappelle les vallées divagantes et marécages tels qu’ils existaient avant les aménagements humains, tandis que les dépressions dans la partie basse évoquent les marais et étendues d’eau libre qui ponctuaient autrefois la vallée.

Cette découverte ne constitue pas une « carte » au sens moderne, avec ses distances, directions et indications précises. Elle s’apparente plutôt à une représentation tridimensionnelle miniature, illustrant le fonctionnement d’un paysage. Pour les peuples du Paléolithique, la direction des cours d’eau et les caractéristiques fonctionnelles du terrain semblaient primordiales, bien davantage que nos concepts contemporains de distance ou de temps.

Les communautés du Paléolithique supérieur n’avaient probablement pas besoin de cette carte pour se repérer dans un paysage qu’elles pouvaient observer directement depuis le sommet de la colline. Alors, pourquoi un tel aménagement ? Cette représentation tridimensionnelle miniature pourrait avoir rempli plusieurs fonctions : un outil pour planifier des chasses en visualisant les déplacements des animaux en fonction du relief, un marqueur territorial pour signifier des zones d’importance stratégique ou symbolique, ou encore un support de transmission des connaissances entre membres du groupe ou générations [...]

Pour aller plus loin :

Thiry, M., and Milnes, A. (2024), Palaeolithic map engraved for staging water flows in a Paris basin shelter. Oxford Journal of Archaeology, [https:]]

Communiqué de presse de l’University of Adelaide : World’s oldest 3D map discovered, [https:]]Articles connexes

L'histoire par les cartes : la dalle ornée de Saint-Bélec, la plus ancienne carte d'Europe ?

Cartes : des plans sur la planète (émission Eurêka sur France Culture)

L'histoire par les cartes : l'Atlas historique mondial de Christian Grataloup (avec la revue L’Histoire)

L'histoire par les cartes : l'Atlas historique de la France (L'Histoire - Les Arènes)

L'histoire par les cartes

Cartes et atlas historiques

-

8:21

8:21 La carte des pays qui interdisent TikTok : une carte en constante évolution

sur Cartographies numériquesTikTok est une application mobile de partage de courtes vidéos et d'images, ainsi qu'un réseau social, lancée en 2016. Développée par l'entreprise chinoise ByteDance pour le marché non chinois, l'application accessible en Chine est dénommée Douyin (soumise à la vision du Parti communiste chinois sur les contenus et sources appropriés). TikTok est rapidement devenue très populaire chez les jeunes internautes atteignant, selon la plate-forme, plus d'un milliard d'utilisateurs dont 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels en France (source : Wikipédia).

Dans le monde, plusieurs pays restreignent ou interdisent TikTok pour différentes motifs moraux ou politiques. L'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, la Jordanie, le Kirghizstan, le Népal, la Somalie ont totalement prohibé l'application chinoise pour des raisons religieuses, pour ne pas « promouvoir l'obscénité » ou préserver « l'harmonie sociale ». Pour ce qui est des pays occidentaux, le réseau social chinois fait aussi l'objet de critiques. S'il n'y a pas d'interdiction au sens propre du terme, des restrictions sont mises en place principalement pour « protéger les enfants » ou pour « préserver la souveraineté nationale », TikTok étant soupçonné de collecter des données pour la Chine.

Le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'UE, les trois principaux organes de l'UE, ont tous interdit TikTok sur les appareils de leur personnel, invoquant des problèmes de cybersécurité. En France, l'application a été suspendue temporairement par le gouvernement français en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie lors d'émeutes meurtrières contre un projet de réforme électorale. Elle est interdite également pour les administrations publiques. D'autres pays comme la Belgique, le Canada, le Danemark, la Norvège, la Nouvelle-Zélande ou encore le Royaume-Uni interdisent l'utilisation de TikTok sur les appareils professionnels ou à leurs collaborateurs.

Pays qui ont interdit ou retreint TikTok (source : Wikipédia)

- En rouge : pays où l'interdiction est complète

- En orange : pays n'autorisant qu'une version locale

- En rose : pays où TikTok n'est plus disponible en téléchargement

- En jaune : pays où des interdictions sont prévues

- En bleu : pays avec interdiction partielle pour les administrations

- En violet : pays où il existe des interdictions de jure, mais qui ne sont pas appliquées de facto

Cette carte, datée de février 2023, pourrait bien évoluer dans les semaines et mois qui viennent (la catégorie en violet a été ajoutée le 20 janvier 2025 pour tenir compte des déclarations de Trump). La décision de la Cour suprême d’interdire complètement TikTok aux États-Unis à partir de janvier 2025 pour des raisons de sécurité nationale vient relancer le débat et lui donner une tournure nettement politique. Les États-Unis deviendraient le premier grand pays occidental à interdire purement et simplement la plateforme à tous ses concitoyens. D'habitude, ces restrictions sont principalement le fait de gouvernements non démocratiques (voir la carte Statista des pays qui bloquent les réseaux sociaux). Dans le monde, ce sont plus de 3 milliards de personnes qui sont peu ou prou interdites d'utilisation de TikTok (voir la liste détaillée des pays avec les motifs invoqués sur Wikipédia).

TikTok conteste les accusations selon lesquelles il recueille plus de données sur les utilisateurs que les autres entreprises de médias sociaux et a qualifié les interdictions de « désinformation fondamentale », affirmant qu'elles avaient été décidées « sans délibération ni preuve ». Alors qu’il voulait interdire TikTok aux États-Unis en 2020, Donald Trump se bat désormais pour que l’application ne disparaisse pas du territoire. Il faut dire que TikTok a grandement contribué au succès de Donald Trump dans sa campagne électorale auprès des jeunes. Le président américain a même invité Shou Chew, le patron de TikTok, à assister à son investiture, aux côtés des proches du républicain et d’officiels de haut rang. Il sera assis à côté d’autres dirigeants du secteur technologique dont Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos.

Les États-Unis sont loin de constituer l’unique marché du réseau social – il cumule aussi un grand nombre d’utilisateurs dans des pays comme l’Indonésie, le Brésil ou le Mexique, ainsi que dans de nombreux États européens. Entre 2023 et 2024, TikTok revendiquait par exemple 134 millions d’utilisateurs mensuels au sein de l’Union européenne et 325 millions en Asie du Sud-Est, contre 170 millions aux États-Unis. L’entreprise n’est pas cotée en Bourse et ne divulgue pas ses informations économiques essentielles mais, selon le Financial Times, les États-Unis représenteraient moins de 15 % de ses revenus mondiaux. En outre, Pékin gagnerait beaucoup à pouvoir dénoncer la censure de TikTok sur le territoire de son principal adversaire.

L’interdiction de TikTok sous couvert de « sécurité nationale » soulève de sérieuses questions sur les excès de pouvoir du gouvernement et leur impact sur la liberté d’expression. Elle est à replacer dans le débat sur l'influence des technologies et des réseaux de communication sur la vie quotidienne des citoyens. Elle interroge aussi la nature des liens entre États souverains et géants mondiaux de l'Internet. Twitter et Facebook véhiculent beaucoup de fake news et ne sont pas pour autant interdits par la justice américaine. Pour Florian Zandt, data journaliste qui a mis à jour sur Statista la carte des pays interdisant TikTok, « les critiques de la campagne en faveur d'une interdiction générale de TikTok affirment que les motivations sont soit une sinophobie latente, soit une limitation du soft power de la Chine dans une nouvelle guerre froide ».Sources

« TikTok, réseau social chinois de partage de vidéo » (Wikipédia). Une bonne synthèse sur l'histoire, le fonctionnement, les principaux motifs d'interdiction de TikTok (addictions, harcèlement et agressions, censure et propagande, désinformation, protection des données, sécurité des États...).

« Quels pays ont interdit TikTok et pourquoi ? ». Si les États-Unis seront probablement le premier pays à interdire purement et simplement TikTok, de nombreux autres pays s'inquiètent des liens entre la plateforme et la Chine (Euronews).

« TikTok banni aux États-Unis : comment Trump espère sauver l’application malgré la décision de la Cour suprême ». Alors qu’il voulait interdire TikTok aux États-Unis en 2020, Donald Trump se bat désormais pour que l’application ne disparaisse pas du territoire (Huffington Post).

« Dans le monde, quels sont les pays qui restreignent TikTok ? ». Dans le monde, plusieurs pays restreignent et interdisent TikTok. Pour la première fois en Europe, l'Albanie a décidé de bloquer le réseau social chinois dans son pays. (TV5 Monde).

« TikTok dans le viseur de la Commission européenne pour ses publicités visant les enfants ». La Commission souhaite que l’application phare des adolescents se conforme aux règles européennes en matière de publicités déguisées vis-à-vis des mineurs (Le Monde).

« Pour Thierry Breton, les géants d’Internet manipulent le concept de liberté de parole ». L’artisan de la législation européenne sur le numérique estime que les géants du web manipulent le concept de censure. Fake news, leur répond-il, l’Europe respecte de manière absolue la liberté de parole. (Ouest-France).

« L’étrange sauvetage de TikTok par Donald Trump ». A la lumière de l’affaire TikTok, il est difficile d’accuser l’Union européenne de vouloir limiter la liberté d’expression et brider l’innovation en régulant les plateformes américaines. Les Etats-Unis, eux, ne régulent pas, ils mettent au pas (Le Monde).

« Le concept de liberté d’expression est devenu une arme de guerre aujourd’hui, il a été complètement arsenalisé... La modération passe pour de la censure ». Asma Mhalla (Linkedin).

« Comment l'application TikTok échoue à protéger ses jeunes utilisateurs de la désinformation ». La viralité des contenus sur l'application de partage de vidéos facilite la diffusion de fausses informations auprès d'un public très jeune qui n'a, souvent, pas les armes pour démêler le vrai du faux (France Info).

« Dans les smartphones des écoliers : TikTok, ça nous rend fous… ». Plusieurs journalistes de l’AFP, membres de l’association Entre les lignes, ont animé des ateliers d’éducation aux médias dans des écoles primaires. Retour sur leur expérience. (Le Monde).

« Les ados ne vont pas sur TikTok uniquement par narcissisme ». Contrairement à d'autres réseaux sociaux, TikTok a un fort potentiel créatif (Slate).

« Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie : retour sur un fiasco démocratique ». La théorie des « circonstances exceptionnelles » ne permet pas pour autant de sacrifier la liberté d’expression en ligne sur l’autel d’une sacro-sainte sécurité (La Quadrature du Net).

« L’ère TikTok : une histoire industrielle et politique ». Dans une enquête au long cours au cœur de la guerre des capitalismes politiques, Alessandro Aresu raconte l’histoire d’une plateforme qui a changé nos vies — et le basculement d’un monde dont la tiktokisation totale semble inévitable (Le Grand Continent).

« La TikTokisation du monde ». Cette plate-forme donne des sueurs froides aux autorités américaines et européennes. Mais ce n’est pas la seule raison qu’on peut avoir de s’inquiéter de TikTok. Le monde est en train de se « TikTokiniser », entendez par là que les modes et les manières d’exister sur la plateforme s’imposent dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle (Serge Tisseron).

« X, Facebook et Instagram menacent nos écosystèmes d’information : quelles alternatives ? ». La tiktokisation (désinformation) du monde est en marche, mais elle concerne aussi les autres plateformes (The Conversation).

« Interdiction de TikTok : problèmes de sécurité ou sinophobie ? ». Alors que les autorités affirment qu'il n'est pas certain que le gouvernement chinois puisse extraire et utiliser les données des utilisateurs occidentaux de TikTok, ce qui pose un risque de sécurité très important, les critiques de la campagne en faveur d'une interdiction générale de TikTok affirment que les motivations sont soit une sinophobie latente, soit une limitation du soft power de la Chine dans une nouvelle guerre froide (Statista).

« Deepseek : un code caché envoie les données à une entreprise proche de l'armée chinoise, selon des chercheurs » (BFM-TV). La nouvelle IA chinoise DeepSeek est également dans le collimateur. Certains chercheurs en cybersécurité auraient découvert dans la version web de l’application que les informations collectées seraient renvoyées vers China Mobile qui appartient au pouvoir.

« Intelligence artificielle : pourquoi certains pays interdisent-ils l’IA chinoise DeepSeek ? » (Ouest-France). La Chine a dénoncé les restrictions récemment imposées par plusieurs pays, y voyant une « politisation des questions économiques, commerciales et technologiques ».

#TikTok pic.twitter.com/QySCA0SHE3

— Nick Anderson/Political Cartoonist (@Nick_Anderson_) January 17, 2025

Articles connexes

Ces pays qui bloquent les réseaux sociaux (Statista)

La carte, objet éminemment politique : les cartes de manifestations à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux

La carte, objet éminemment politique : le monde vu à travers les tweets de Donald Trump

Mesurer la liberté de la presse dans le monde en 2022. Reporters Sans Frontières modifie sa méthodologie

La liberté de la presse dans le monde selon Reporters sans frontières

Cartographie des journalistes tués ou emprisonnés dans le monde

Carte de l'indice de perception de la corruption (Transparency International)

L'indice de perception de la démocratie selon Dalia Research

Géographies de l'exclusion numérique par Mark Graham et Martin Dittus

Quand Facebook révèle nos liens de proximité

Cartographie du réseau social Mastodon

-

14:00

14:00 Revue de presse du 17 janvier 2025

sur Geotribu Voici la première GeoRDP de l'année, au quart de tour et à grandes foulées. Vous y découvrirez un mélange de confettis et d'actualités géo qui s'enchaînent, et ceci concocté à plusieurs mains

Voici la première GeoRDP de l'année, au quart de tour et à grandes foulées. Vous y découvrirez un mélange de confettis et d'actualités géo qui s'enchaînent, et ceci concocté à plusieurs mains

-

6:21

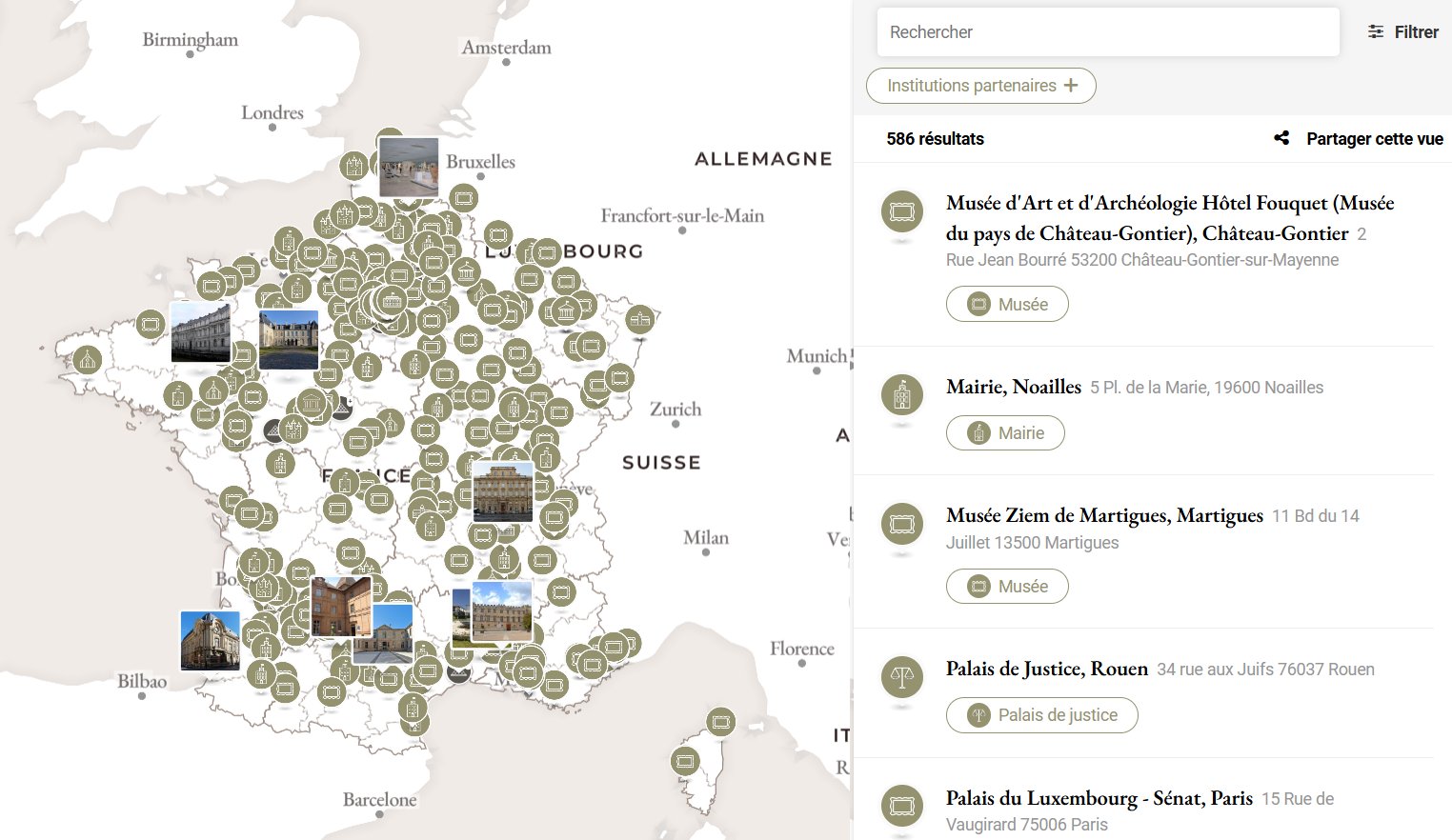

6:21 La presse des XVIe et XVIIe siècles en Espagne accessible à travers une interface cartographique

sur Cartographies numériquesSource : La BNE edita un mapa para geolocalizar relaciones de sucesos de los siglos XVI a XVIII (Biblioteca Nacional de España)

Les relaciones de sucesos désignent les journaux et canards à succès diffusés dans l'Espagne du Siècle d'or. Ces "relationes" au sens de récits d'époque constituent une source incomparable sur les événements des XVIe et XVIIe siècles lorsque l'Espagne dominait le monde. Les relaciones sont un genre historico-littéraire qui, avec les notices, a précédé le journalisme lui-même aux XVIe et XVIIe siècles. Nieves Pena Sueiro les définit comme des textes occasionnels dans lesquels des événements sont relatés afin d'informer, de divertir et d'émouvoir le destinataire. Habituellement considérés comme des prédécesseurs de la presse actuelle, ils couvrent tous les aspects traités par celle-ci dans ses différentes sections, à l'exception du fait que chaque rapport fait généralement référence à un seul événement. Ils abordent des thèmes variés : fêtes (entrées, mariages royaux, funérailles, béatifications, canonisations...), politiques et religieuses (guerres, autodafés...), extraordinaires (miracles, catastrophes naturelles, malheurs personnels), voyages. , etc. Leur forme et leur longueur sont variables : ils peuvent être brefs (écrits sur une simple feuille de papier, une feuille de papier ou un livre de ficelle), ou étendus (et atteindre la forme d'un livre, qui peut être volumineux) et sont distribués sous forme manuscrite ou imprimée (source : Wikipedia).

La carte de géolocalisation proposée par la Biblioteca Nacional de España (BNE) fournit un nouveau mode d'accès à la riche collection des relaciones de sucesos impresas (journaux imprimés).

Interface cartographique pour accéder aux Relaciones de sucesos (source : BNE)

Sur cette carte, vous pouvez localiser les relations, en fonction de l'endroit où se trouvent les récits, avec une brève description, la référence qui permet de les localiser dans le catalogue et de les insérer dans la numérisation. La localisation n'est pas toujours précise, car dans certains cas le contenu du document ne permet pas de préciser le lieu. Le choix a été alors de fournir une localisation approximative. Dans d'autres cas, plusieurs lieux apparaissent et il a été nécessaire d'en choisir un.

Les sources ont été classées par domaines thématiques de manière à ce que l'utilisateur puisse sélectionner les sujets qui l'intéressent. Les domaines thématiques sont les suivants :- Phénomènes naturels : terrestres et ouragans, inondations, tempêtes, incendies, éruptions volcaniques et phénomènes astronomiques

- Faits historico-politiques : armada, diplomacie, politique, récits de guerre et piraterie

- Solennités et fêtes : fêtes, entrées triomphales, décès et funérailles, voyages, naissances et baptêmes, mariages, couronnements et autres solennités

- Religion : miracles, autodafés, martyres, conversions et islam

- Crimes et délits : homicides et autres

- Curiosités et merveilles : merveilles, monstres et sorcellerie

- Autres succès : thèmes divers, pestes et épidémies, naufrages, us et coutumes

Articles connexes

Europe : 12 cartes et un projet (exposition virtuelle de la Bibliothèque nationale d'Espagne)

Combien de châteaux en Espagne, 10 000 voire plus ? Une story map proposée par le journal El-Confidencial

Une cartographie détaillée des biens appartenant à l'Église en Espagne

L'histoire par les cartes : la recension des symboles franquistes en Espagne

Le monde luso-hispanique à travers les cartes : un guide de la Bibliothèque du Congrès

L'histoire par les cartes : la première carte murale de la Catalogne (1906) par le pédagogue Francesc Flos i Calçat

-

15:54

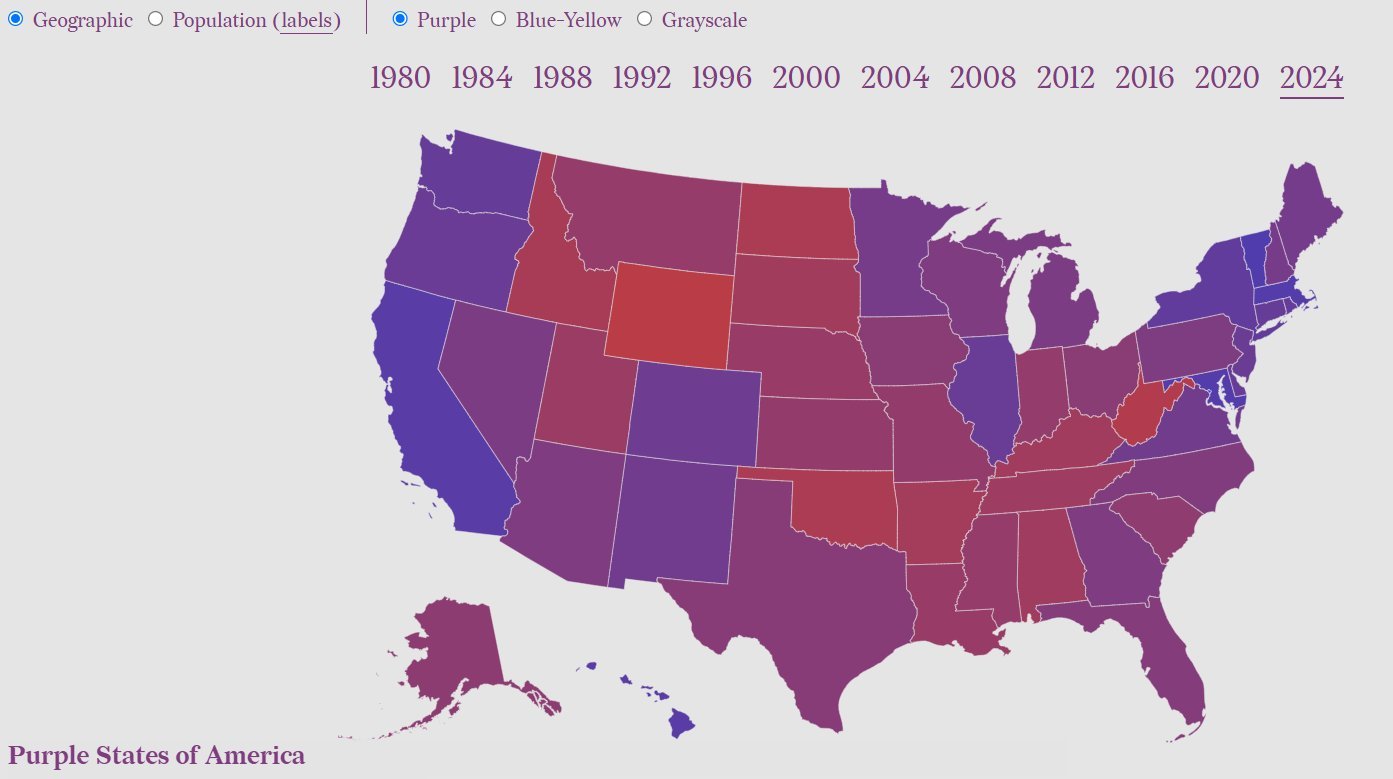

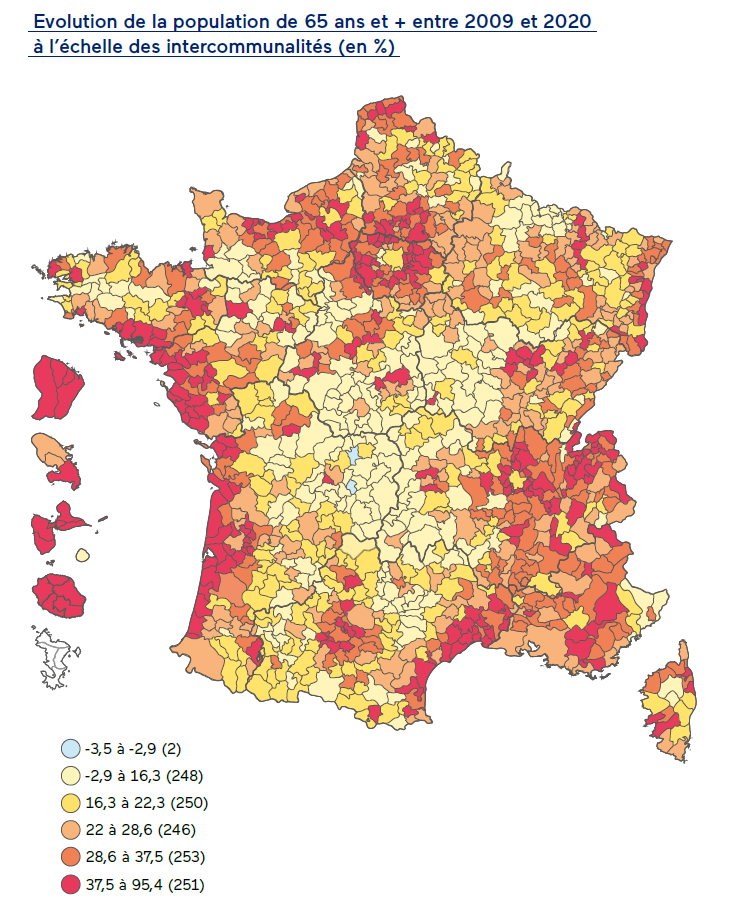

15:54 La carte de la pauvreté en France en trois dimensions (Observatoire des inégalités)

sur Cartographies numériques

L’Observatoire des inégalités publie la première carte de France qui affiche à la fois le taux de pauvreté mais aussi le nombre de ménages pauvres, représentés en trois dimensions. Cette carte permet d’explorer la France à une échelle très fine. Elle a été réalisée par le géographe Romain Thomas à partir des données carroyées à 200 mètres fournies par l'Insee.

Carte de la pauvreté en France en trois dimensions (source : Observatoire des inégalités)

La pauvreté en France en trois dimensions

La carte a été réalisée à partir de données qui portent sur des carreaux de 200 mètres de côté, elle présente deux indicateurs. Le premier (en couleur) est la proportion de ménages pauvres. Plus les carreaux sont foncés, plus le taux est élevé. Le second indicateur (en relief) est le nombre de ménages pauvres : plus la colonne est haute, plus les ménages pauvres sont nombreux. Cette représentation en relief constitue une nouveauté. La carte permet de survoler l’ensemble du territoire et d’observer où vivent les ménages pauvres en visualisant leur nombre.

Les carreaux ont le grand intérêt de permettre une visualisation à un niveau très fin, qui ne dépend pas des limites administratives des territoires. Certaines zones très marquées par la pauvreté peuvent devenir invisibles quand on observe uniquement la moyenne d’une commune, c’est le cas par exemple des quartiers nord-est de la ville de Paris. D’autres zones s’étendent de part et d’autre des limites communales.

L’immense majorité des travaux sur la pauvreté à l’échelle locale portent sur les taux. On mesure alors, dans une zone donnée, la concentration de personnes démunies. Ce faisant, on masque l’effet de la densité de population et donc le nombre de personnes pauvres. Ce qui conduit à une mauvaise compréhension : en fonction de sa population, la même surface d’une carte peut représenter quelques ménages pauvres comme des milliers.

Concrètement, quand on observe notre carte d’en haut, en supprimant le relief, des taches foncées ressortent fortement en milieu rural, mais ne représente qu’un très petit nombre de ménages contre des milliers en ville. Quand on incline la carte, le nombre de ménages apparaît en trois dimensions. On voit très nettement où vivent ces derniers : massivement dans les villes et leurs banlieues proches. Là où se trouvent les emplois et les logements sociaux.

On a beaucoup insisté sur la pauvreté en milieu rural ou en milieu périurbain en raisonnant à partir de taux de pauvreté en oubliant la densité et le nombre de personnes pauvres. Notre outil permet une nouvelle lecture, complémentaire. Même si on est peu nombreux, vivre dans un environnement qui concentre la pauvreté n’est pas la même chose que dans un territoire plus mixte.

Les limites de l’outil

Cette carte, expérimentale, a une vocation pédagogique. L'objectif est de la perfectionner en améliorant sa rapidité d’affichage et la possibilité de dézoomer plus largement sur des régions plus vastes. Pour l’instant, elle ne comprend pas les départements d’outre-mer. Les données utilisées sont celles de 2019 (les dernières disponibles) de l’Insee.

Toute la population n’est pas représentée : pour garantir le secret statistique (pour éviter que l’on puisse savoir dans les territoires peu peuplés si tel ou tel ménage est pauvre), chaque carreau de 200 m de côté comprend au moins 11 ménages. Dans le cas contraire, l’Insee donne au carreau une valeur moyenne qui dépend des carreaux voisins. Quand la population est vraiment trop faible, rien ne s’affiche. Par ailleurs, l’Insee ne prend pas en compte les sans-abri, ni les personnes qui vivent en collectivité (une maison de retraite par exemple).

Le seuil de pauvreté utilisé par l’Insee est celui fixé à 60 % du niveau de vie médian, le seul disponible à ce niveau. Ce n’est pas celui que l’Observatoire des inégalités utilise habituellement car il constitue une conception extensive de la pauvreté. Nous représentons des ménages, et non des personnes, car nous ne disposons pas de données individuelles. Un ménage = un logement individuel, pour l’Insee. Celui-ci peut comprendre une ou plusieurs personnes. La taille des ménages est en moyenne de deux individus. En représentant de la même manière les personnes seules et les familles, nous minimisons le poids de la pauvreté dans les logements sociaux car ils comprennent plus souvent des familles.

L'Observatoire des inégalités

L’Observatoire des inégalités est un organisme indépendant de toute institution, entreprise privée ou autre organisation. Fondé en 2003, il dresse un état des lieux le plus fidèle possible des inégalités en France, en Europe et dans le monde. "Nous défendons l’expression d’une pluralité d’opinions pour définir les inégalités qui doivent être considérées comme justes ou injustes. Au-delà des droits, le problème n’est pas celui de l’inégalité en soi mais de la justice sociale. Nous revendiquons que s’expriment des positions morales différentes, mais celles-ci doivent être fondées sur des éléments factuels. Les prises de position sont clairement signalées comme telles."

Articles à lire sur le site- La pauvreté, préoccupation majeure des Français

- Les pauvres vivent principalement dans les grandes villes

- Pauvreté dans les Dom : où sont les chiffres

- DOM : une grande pauvreté, cinq à dix fois plus élevée qu’en métropole

- Les vingt quartiers prioritaires les plus pauvres de France

- Les villes où vivent les riches les plus riches

Articles connexes

Cartographier les inégalités en France à partir des données carroyées de l'INSEE

Des différentes manières de cartographier la pauvreté dans le monde

La cartographie de la pauvreté dans les quartiers des grandes métropoles : un outil au service de la justice spatiale ?

Les aires d'accueil des gens du voyage en France : des territoires marginalisés

L'insécurité alimentaire dans le monde (rapport du FSIN)

Calculer l'indice de richesse relative à une échelle infra-nationale pour les pays pauvres ou intermédiaires

Quand l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique permettent de repérer des bidonvilles à partir d'images satellitaires et aériennes

La cartographie de la pauvreté à Londres à la fin du XIXe siècle

-

14:00

14:00 Vidéos, présentations et interviews des journées QGIS FR 2024

sur Geotribu La Geotribu était bien présente aux journées QGIS FR 2024. Julien a assuré l'animation de la journée de conférences et avec Florian, ils ont renouvelé les mini-interviews.

La Geotribu était bien présente aux journées QGIS FR 2024. Julien a assuré l'animation de la journée de conférences et avec Florian, ils ont renouvelé les mini-interviews.

-

10:18

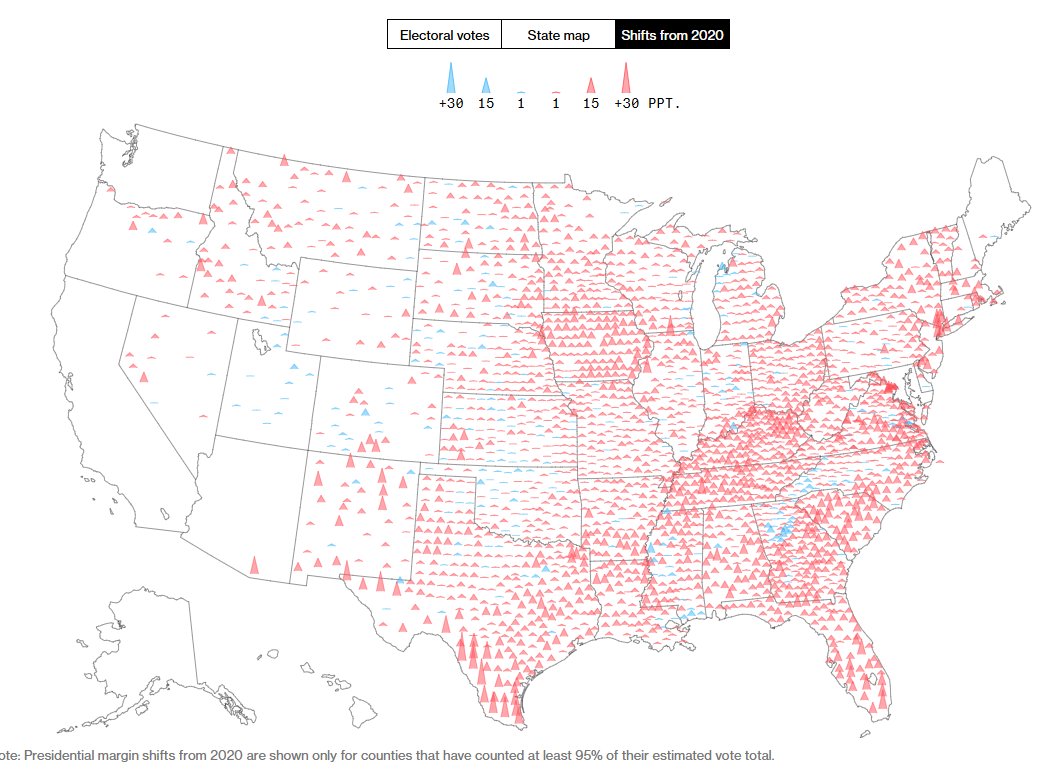

10:18 La répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie nationales en France : une carte incohérente ?

sur Cartographies numériquesSource : « La répartition des zones de compétence entre la police et la gendarmerie nationales » (rapport de la Cour des Comptes, 13 janvier 2025)

Résumé

En France, la police et la gendarmerie nationales assurent conjointement les missions de sécurité et de paix publiques. Depuis le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur en 2009, elles dépendent de la même autorité politique. Les forces de sécurité intérieure emploient 253 000 policiers et gendarmes et bénéficient depuis plusieurs années d’un budget en hausse. Pour autant, la répartition territoriale des zones de compétence de la police et de la gendarmerie nationales a peu évolué au cours des 80 dernières années, malgré les modifications intervenues tant sur le plan de la démographie qu’en termes de délinquance. Entre lourdeurs décisionnelles et concurrence entre les deux forces, la carte des zones de compétence est totalement figée depuis dix ans. Face à ce constat, la Cour a analysé la répartition territoriale des forces de sécurité dans la double perspective de répondre au mieux aux besoins de la population en matière de sécurité et d’optimiser l’allocation des moyens publics. La répartition actuelle des forces, datée et incohérente, est source de dysfonctionnements et d’inefficiences au détriment du service rendu à la population. Il est désormais urgent que le ministère de l’intérieur s’empare de ce sujet et procède aux ajustements nécessaires.

Plan et données du rapport

I- Une carte incohérente, source de difficultés et de plus en plus contournée

II- Une conduite des transferts à revoir pour dépasser les rigidités de gestion des forces

III- Sortir de l’immobilisme pour répondre aux enjeux de sécurité publique des territoires

Usages des cartes

A l'appui de ses analyses, la Cour des Comptes propose plusieurs cartes dont l'objectif est de montrer la mauvaise répartition des moyens et les logiques parfois discutables de découpage entre zones urbaines et zones rurales. En 2021 avait été mis en avant l’établissement d’une carte globale fondée sur des seuils de population, de densité et d’intensité de la délinquance. Mais le projet n'a pas été mis en oeuvre. La répartition des zones de compétence entre police et gendarmerie fournit un bon exemple pour interroger les logiques de découpage administratif en France et les déséquilibres entre population et territoire.

Répartition départementale de la délinquance (à gauche, nombre de faits constatés) et des forces de sécurité intérieure (à droite, nombre d’ETP pour 1 000 habitants)

La métropole de Toulouse – zones police et gendarmerie

Articles connexes

Cartes et données sur la géographie de la délinquance à l'échelle communale

La carte, objet éminemment politique : la carte de la Technopolice en France

La carte, objet éminemment politique : la cartographie des inégalités urbaines à Marseille

Cartes et données sur la population carcérale en Europe

Cartographie des fusillades de masse aux Etats-Unis : comment étudier et objectiver le phénomène ?

La cartographie des opportunités dans les quartiers des grandes métropoles : un outil au service de la justice spatiale ?

-

10:15

Drupal SEO Recipe

sur Makina CorpusL’émergence de « recettes » (recipes) dans Drupal me permet enfin de proposer ce que je considère comme la meilleure configuration par défaut pour le SEO dans Drupal.

-

19:35

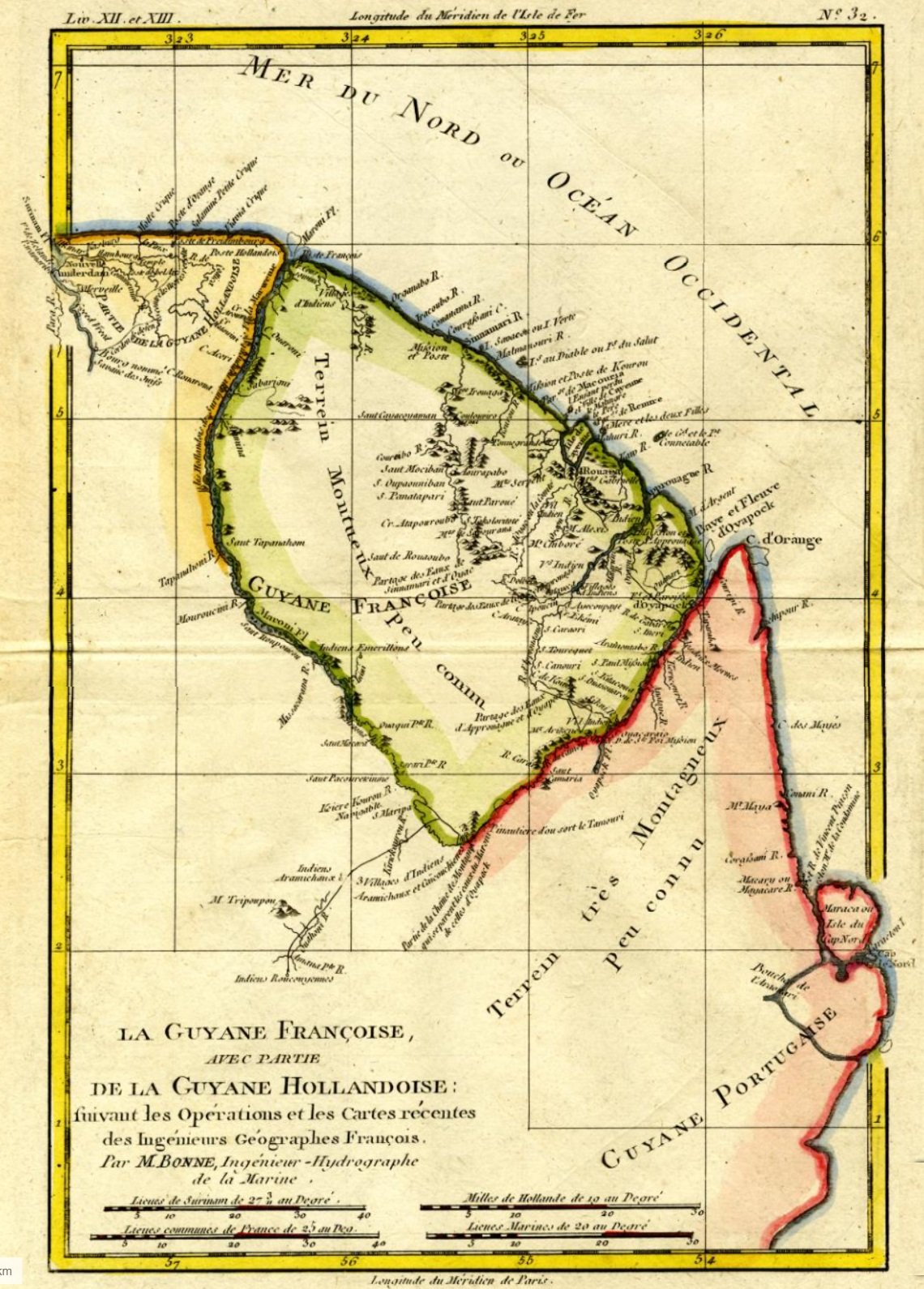

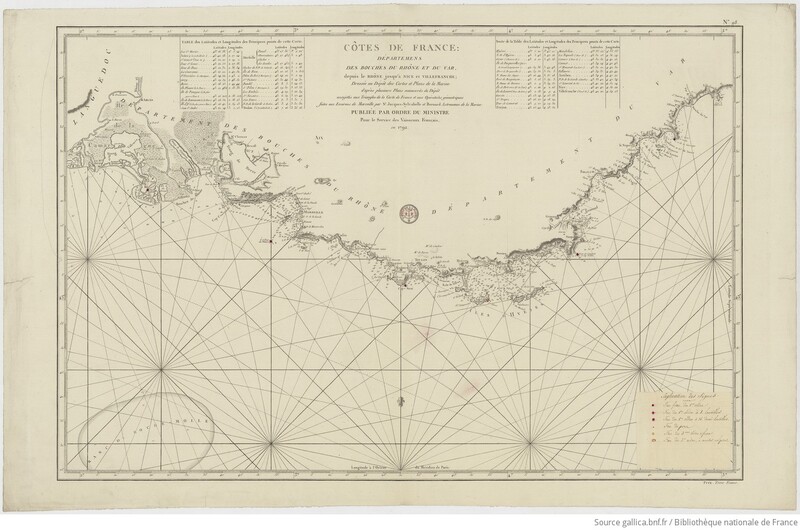

19:35 Comment les cartes étaient colorées autrefois (blog de la Bibliothèque du Congrès)

sur Cartographies numériques

Source : « Adding color to the world : how maps got toned » [Ajouter de la couleur au monde : comment les cartes étaient teintées autrefois] (Library of Congress, 10 janvier 2025)Le blog de la Bibliothèque du Congrès consacre un article à l'introduction progressif de la couleur dans les cartes. Il s'agit d'un article de Seanna Tsung, spécialiste du catalogage à la Division de géographie et de cartographie, qui fait partie de la série Fabriquer le monde.

Pendant deux siècles et demi, de 1600 à 1850 environ, la grande majorité des cartes commerciales de style européen publiées en Europe et aux Amériques étaient gravées, principalement sur des plaques de cuivre. Ces cartes étaient imprimées en monochrome, l'encre noire épaisse de l'imprimeur qui restait dans les lignes gravées dans le cuivre étant pressée à l'envers sur le papier. Entre chaque impression, les plaques étaient encrées puis nettoyées pour éliminer toute trace d'encre sur les surfaces planes de la plaque, ce qui permettait au papier de transparaître. En raison des exigences spécifiques et des aspects économiques de ce processus de création de cartes, notamment la possibilité d'ajouter et de modifier les plaques, le grand niveau de détail réalisable et, au fil du temps, la conviction du public que c'est ainsi que les cartes devaient se présenter, la plupart des développements esthétiques des technologies d'impression observés dans l'estampe en tant que forme d'art n'ont pas eu d'incidence sur la production de cartes.

Si vous êtes amateur de cartes imprimées de ces périodes et de ces lieux, vous saurez que de nombreux exemples ne sont pas monochromes. Ils sont plutôt peints à la main. Il existe deux principaux types de peinture à la main pour les cartes, les atlas et les vues. Le premier, parfois appelé « style hollandais », utilise de plus grandes zones de couleurs saturées et vise à ajouter une touche esthétique à la carte ou à certaines parties de celle-ci. Ce style est souvent utilisé pour les pages de titre des atlas et pour les cartouches et les cadres décoratifs. Moins souvent, il est utilisé pour une carte ou une vue entière, comme dans cette carte de Paris tirée de Civitates orbis terrarum de Braun et Hogenberg, un atlas en six volumes publié entre 1612 et 1618.

Le deuxième type général de coloriage à la main utilisait principalement des couleurs pastel pour mettre en évidence les limites, l'hydrologie, les routes ou d'autres caractéristiques des cartes. Il était utilisé pour compléter ou mettre en valeur les données cartographiques fournies par la carte plutôt que pour colorier entièrement l'image ou ajouter aux qualités décoratives de la carte. Il s'agit du type de coloriage à la main le plus courant, en particulier aux XVIIIe et XIXe siècles. Vous trouverez un exemple d'une grande carte du monde de 1754 de Nicolas de Fer, dans laquelle la couleur est utilisée pour indiquer les frontières continentales et autres. Les figures mythologiques sont laissées monochromes.

Certains éditeurs de cartes avaient des coloristes en interne, d'autres sous-traitaient le travail. On pense qu'une certaine partie de la coloration au cours de la période en question était effectuée à domicile par des femmes, qui étaient généralement exclues de la production de cartes commerciales, sauf si elles étaient filles, épouses ou veuves de cartographes, graveurs ou éditeurs de sexe masculin. Les cartes individuelles étaient souvent vendues par les éditeurs, colorées ou non, tout comme les atlas, qui étaient également souvent vendus non reliés ou dans des reliures temporaires, dans l'idée que les acheteurs les feraient relier selon leur goût.

En tant qu’acheteur de matériel cartographique, vous pouviez faire un certain nombre de choix, en fonction de décisions financières et esthétiques, ainsi que de l’usage auquel la carte était destinée. Les exemples de cartes murales, qui ne sont pas conservées en grand nombre parce qu’elles étaient souvent appliquées aux murs ou accrochées pendant de longues périodes exposées à la lumière, aux excès climatiques, à la fumée et à d’autres polluants, incluent généralement beaucoup de couleurs car elles étaient destinées à être lues dans de grands espaces. Les explorateurs, cartographes et érudits pouvaient préférer des cartes non colorées ou légèrement colorées, dans lesquelles aucun détail de la gravure ne serait masqué par la coloration. Même des productions de luxe comme la Civitates orbis terrarum mentionnée précédemment, qui se distingue par sa coloration magnifique et détaillée clairement supervisée, étaient également vendues en monochrome.

Le développement de la lithographie commercialement viable à partir du milieu du XIXe siècle a conduit à la disparition de la coloration à la main, mais ce processus s'est fait progressivement. La Division de géographie et de cartes possède un certain nombre d'atlas allemands des années 1850 et 1860 qui contiennent à la fois des cartes gravées et des cartes lithographiées en couleur coloriées à la main. Les éditeurs semblent avoir continué à utiliser leur stock de cartes coloriées à la main jusqu'à ce qu'elles soient épuisées ou que des événements mondiaux nécessitent une nouvelle carte d'une certaine zone. La coloration à la main était également utilisée sur les cartes produites par lithographie, photocopie et autres techniques d'impression parmi les nombreuses développées à partir du milieu du XIXe siècle. De nombreux atlas fonciers, départementaux et autres atlas locaux publiés aux États-Unis jusqu'au début du XXe siècle contenaient à la fois des cartes locales lithographiées et coloriées à la main et des cartes imprimées en couleur d'États et de pays.

Pour déterminer si une carte est imprimée en couleur ou coloriée à la main, regardez les bords de la couleur, ainsi que les variations de ton typiques de l'aquarelle. Vous voyez sur ce détail d'une planche d'atlas de 1879 de la région de Washington, DC, publiée à Philadelphie, qu'il y a des variations de ton et de petites bosses et tirets de couleur au-delà des lignes imprimées.

De plus, l'utilisation de pochoirs pour colorier à la main, principalement sur les cartes du XIXe siècle, peut entraîner une accumulation de couleurs le long des frontières. Si vous avez la carte ou l'atlas en main, la façon la plus précise de déterminer si la couleur est imprimée ou peinte à la main est d'utiliser une loupe grossissante d'environ 10x. Vous verrez des points individuels dans la couleur imprimée plutôt que les subtiles gradations des aquarelles.

De nombreuses cartes authentiques gravées entre 1600 et 1850 étaient, et sont encore parfois, coloriées à la main pour le marché secondaire des collectionneurs de cartes, des décorateurs et d'autres personnes qui trouvent les cartes en couleur plus attrayantes visuellement et sont prêtes à payer plus cher pour les obtenir. Il est difficile pour l'amateur de déterminer si la couleur a été ajoutée à l'époque de la publication originale de la carte ou au XIXe ou au XXe siècle, d'autant plus que de nombreuses cartes anciennes uniques proviennent d'atlas ou de livres non reliés et n'ont donc pas de provenance. Sans connaissance spécialisée des pigments et sans capacité à faire des tests sur eux, il est pratiquement impossible de dater la coloration à la main, bien que la coloration plus flamboyante de « style hollandais » soit beaucoup plus susceptible d'être un ajout ultérieur que la coloration des limites, qui ajouterait beaucoup moins de valeur monétaire et visuelle.

Pour terminer, on peut prendre un exemple excentrique et exubérant de coloriage à la main du milieu du XIXe siècle. Datant d'environ 1858, il s'agit d'une carte murale avec une projection depuis le pôle Nord, censée être destinée à l'enseignement général. Il s'agit d'une carte lithographique imprimée en bleu, qui montre à la fois des couleurs indiquant les frontières et des couleurs décoratives dans les figures des heures de la journée. Elle est entourée d'un anneau représentant les montagnes, d'un anneau représentant les constellations et de six figures féminines représentant les moments de la journée. Nous ne savons pas si le cartographe a fait le coloriage à la main, ou si c'est l'oeuvre de quelqu'un d'autre dont le nom est inconnu. Lorsque vous regardez des cartes coloriées à la main, pensez aux hommes et aux femmes méconnus qui ont rendu notre monde un peu plus lumineux avec leurs pinceaux !

Nuovo planisferio cosmografico orografico universale ed orologico mondiale per uso di generale istruzione. Ignazio Villa, 1858 ? (source : Library of Congress)

Articles connexes

Créer ses propres palettes de couleurs avec Dicopal

Quand les couleurs révèlent le contenu et la matérialité des cartes. L'exemple de l’Asie orientale du milieu du XVIIe au début du XXe siècle

Quand la couleur rencontre la carte (catalogue d'exposition à télécharger)

Cartographie des noms qui servent à désigner les couleurs en Europe (Mapologies)

Donnez-moi la couleur de votre passeport, je vous dirai où vous avez le droit d'aller (Neocarto)

Ressources de la Bibliothèque du Congrès

-

13:41

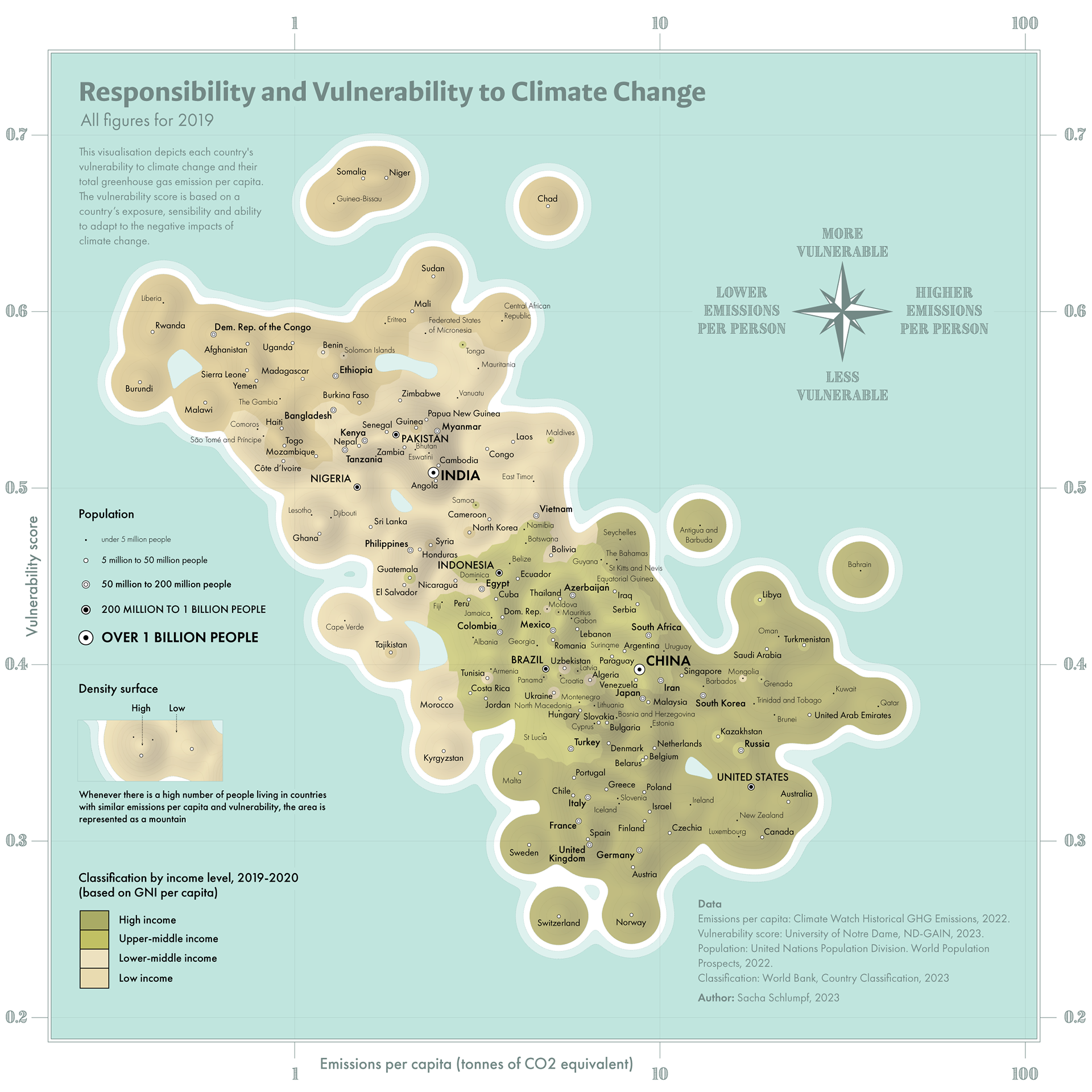

13:41 Carte mondiale d'exposition aux risques climatiques, de conflit et à la vulnérabilité

sur Cartographies numériquesLe site climate-conflict.org propose une vue combinée de l’exposition aux risques climatiques, aux risques de conflit et à la vulnérabilité. Il s'agit d'une collaboration de recherche entre les partenaires scientifiques de l'Université de la Bundeswehr de Munich et de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam avec le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. La carte de l'indice de vulnérabilité aux conflits climatiques (CCVI) identifie les zones du monde où le changement climatique et les conflits sont susceptibles de se produire, et où les populations sont vulnérables à ces risques. L'Afrique et le Moyen Orient font partie des zones particulièrement vulnérables.

Méthodologie

L’indice de vulnérabilité au climat et aux conflits (CCVI) cartographie les risques mondiaux actuels en intégrant les risques climatiques et de conflit aux vulnérabilités locales. L’indice comprend un ensemble harmonisé de couches de données et une méthodologie de notation transparente pour rendre les régions comparables à l’échelle mondiale. Les données sont mises à jour trimestriellement et quadrillées à 0,5 degré.

Le CCVI est composé de 44 indicateurs provenant de 29 sources de données ouvertes différentes (voir la liste des indicateurs). Tous les indicateurs sont cartographiés sur la même grille spatiale et temporelle et transformés à l'aide d'une méthodologie de notation standardisée. Les scores des indicateurs sont échelonnés de 0 à 10. Le score reflète le niveau de risque relatif ou de vulnérabilité d'un indicateur en fonction de sa distribution mondiale et de son évolution dans le temps, du plus faible au plus élevé. Conformément à la définition du GIEC, les mesures des risques climatiques et de conflit prennent en compte les dangers, l’exposition et la vulnérabilité.Intérêt de ce type de carte

Le principal intérêt est d'aborder les risques de manière systémique et de traiter la question du changement climatique en lien avec d'autres types de risques.

Les dangers ne créent des risques qu’en combinaison avec l’exposition et la vulnérabilité. Par exemple, le fait qu’une sécheresse (aléa) entraîne des pertes de récoltes dépend non seulement de l’événement lui-même, mais aussi du fait qu’il se soit produit là où il y a des cultures (exposition) et que les champs soient irrigués et qu’une quantité suffisante d’eau provenant d’autres sources soit ou non disponible (vulnérabilité). Il est essentiel de comprendre et d’évaluer ces interactions pour gérer et atténuer les impacts négatifs des risques climatiques et des conflits dans un contexte de changement climatique.

Utilisation des données

Les données du CCVI sont sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International - pas d’utilisation commerciale. Elles sont disponibles en téléchargement au format tsv et parquet. La maille de résolution est celle de carrés de 55 km de côté environ à l'échelle de la planète.

Lien ajouté le 16 janvier 2025