Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

6103 éléments (1837 non lus) dans 50 canaux

Dans la presse

(1656 non lus)

Dans la presse

(1656 non lus)

-

Cybergeo

(1595 non lus)

Cybergeo

(1595 non lus) -

Mappemonde

(60 non lus)

Mappemonde

(60 non lus) -

Dans les algorithmes

(1 non lus)

Dans les algorithmes

(1 non lus)

Du côté des éditeurs

(24 non lus)

Du côté des éditeurs

(24 non lus)

-

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

(15 non lus)

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

(15 non lus) -

arcOpole - Actualités du Programme

arcOpole - Actualités du Programme

-

arcOrama

(9 non lus)

arcOrama

(9 non lus) -

Neogeo

Neogeo

Toile géomatique francophone

(110 non lus)

Toile géomatique francophone

(110 non lus)

-

Géoblogs (GeoRezo.net) (5 non lus)

-

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

-

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus)

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus) -

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

-

Cartes et figures du monde

Cartes et figures du monde

-

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

-

Data and GIS tips

Data and GIS tips

-

ReLucBlog

ReLucBlog

-

L'Atelier de Cartographie

L'Atelier de Cartographie

-

My Geomatic

-

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

-

Cartographies numériques

Cartographies numériques

-

Carnet (neo)cartographique

Carnet (neo)cartographique

-

GEOMATIQUE

GEOMATIQUE

-

Évènements – Afigéo

(12 non lus)

Évènements – Afigéo

(12 non lus) -

Afigéo

(12 non lus)

Afigéo

(12 non lus) -

Geotribu

(50 non lus)

Geotribu

(50 non lus) -

Conseil national de l'information géolocalisée

(9 non lus)

Conseil national de l'information géolocalisée

(9 non lus) -

Icem7

Icem7

-

Makina Corpus (1 non lus)

-

Oslandia

(1 non lus)

Oslandia

(1 non lus) -

CartONG

(2 non lus)

CartONG

(2 non lus) -

GEOMATICK

(6 non lus)

GEOMATICK

(6 non lus) -

Geomatys

(3 non lus)

Geomatys

(3 non lus) -

Les Cafés Géo

(1 non lus)

Les Cafés Géo

(1 non lus) -

L'Agenda du Libre

(3 non lus)

L'Agenda du Libre

(3 non lus) -

Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités

(3 non lus)

Conseil national de l'information géolocalisée - Actualités

(3 non lus)

Géomatique anglophone

(35 non lus)

Géomatique anglophone

(35 non lus)

-

All Points Blog

All Points Blog

-

Directions Media - Podcasts

Directions Media - Podcasts

-

Navx

Navx

-

James Fee GIS Blog

-

Maps Mania

(19 non lus)

Maps Mania

(19 non lus) -

Open Geospatial Consortium (OGC)

Open Geospatial Consortium (OGC)

-

Planet OSGeo

(16 non lus)

Planet OSGeo

(16 non lus)

Toile géomatique francophone (18 non lus)

Toile géomatique francophone (18 non lus)

-

19:23

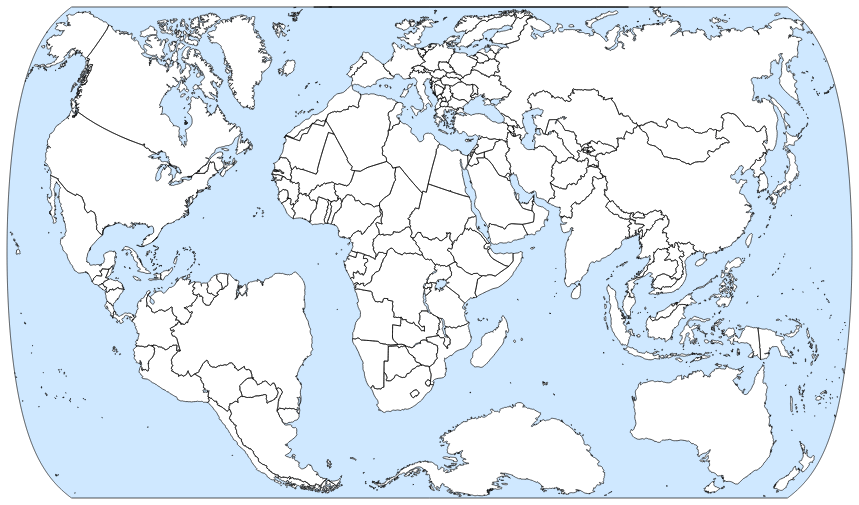

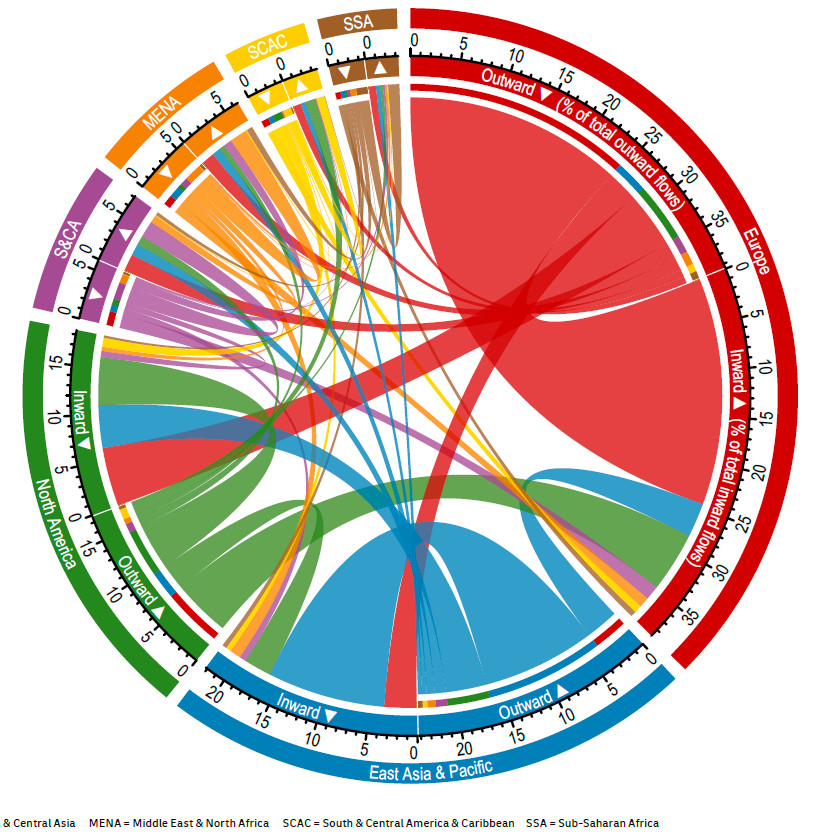

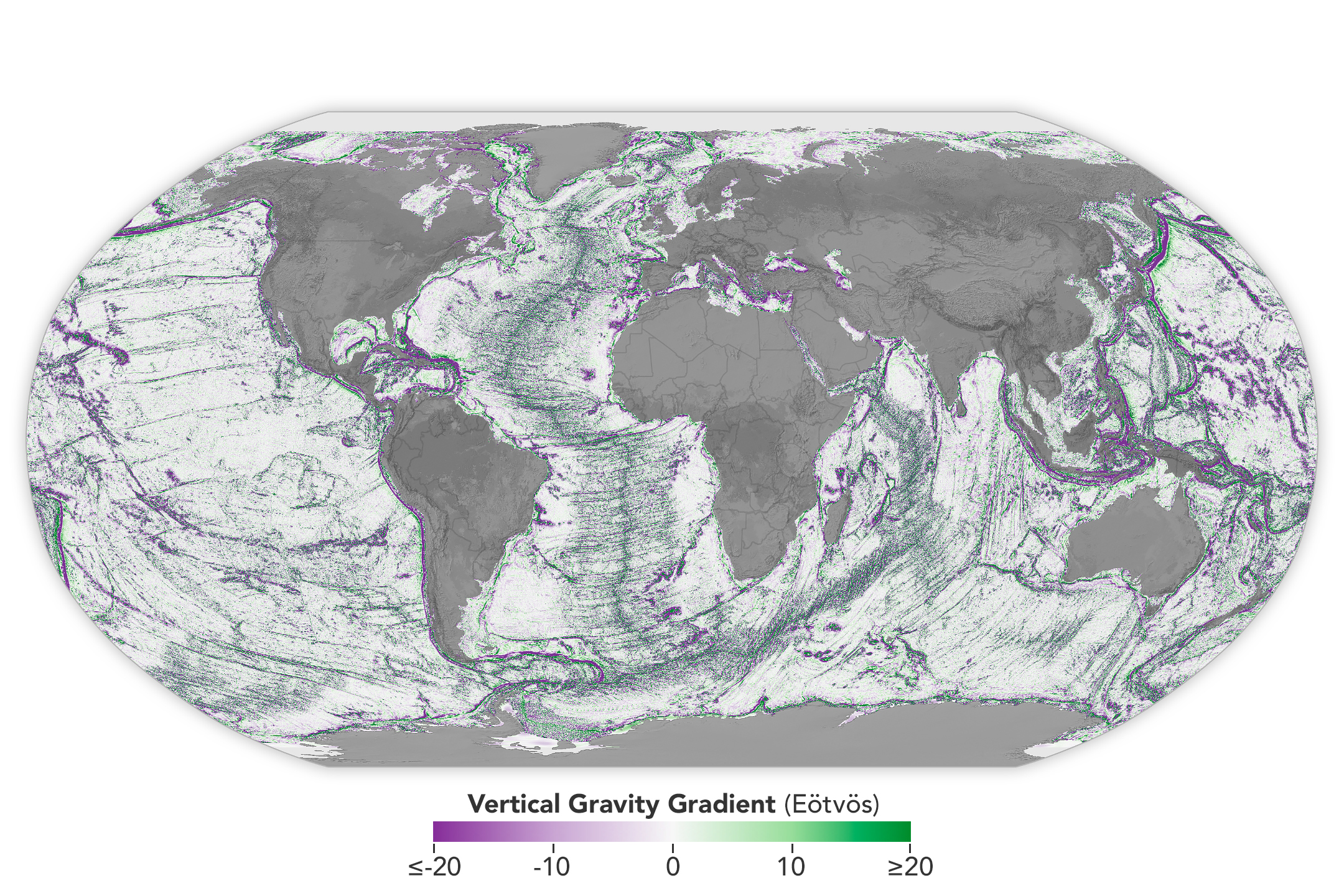

19:23 (im)ports (ex)ports pendant la pandémie de 2020

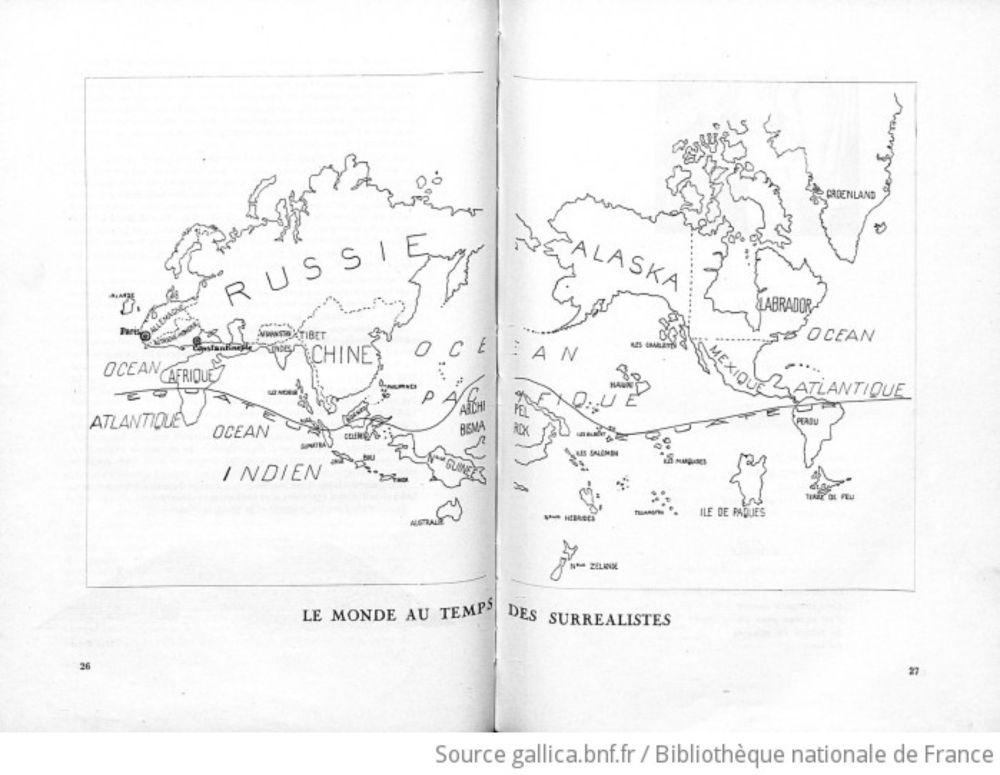

sur Carnet (neo)cartographiqueLa carte (im)ports (exports) illustre la persistance du mouvement des transport de marchandises par voie maritime, pendant la pandémie de 2020. Réalisée avec Nicolas Lambert, elle est publiée dans le Chapitre Flux must go on ! La circulation en trompe l’œil des marins de commerce de l’Atlas des migrations de Migreurop (2022).

Elle mobilise la superbe projection dite de Spilhaus, du nom de son créateur, Athelstan Frederick Spilhaus (1942), un géophysicien et océanographe États-unien d’origine Sud-africaine, qui combina en réalité deux projections : celle de Ernst Hammer et celle d’August Heinrich Petermann. La carte étant focalisée sur les espaces maritimes mondiaux, elle apparaît particulièrement adaptée à la représentation du transport maritime.

(im)ports (ex)ports

Crédit : Brigade d’interventions cartographiques, Migreurop (2022)

Crédit : Brigade d’interventions cartographiques, Migreurop (2022)Plusieurs partis pris s’articulent sur cette carte, parmi lesquels la vision de la zone d’étude. A l’instar de tous les phénomènes mondialisés, il est intéressant d’adapter le choix de la projection cartographique au sujet, en l’occurrence d’utiliser des versions alternatives aux projections usuelles ( voir ici et là), si besoin, qui permettent de les représenter plus efficacement.

C’est le cas de la cartographie des mouvements des transports maritimes, dont le cœur du sujet (de la matrice de flux, donc) consiste à représenter des circulations, ainsi que leurs effets sur les marges de l’espace d’étude, à savoir les ports. C’est pourquoi il devient intéressant d’utiliser une projection (re)centrée sur le sujet, qui permet de visualiser clairement ces circulations avant leur effets sur la différenciation des lieux d’origine et de destination. D’une part, parce qu’elles font la part belle à l’espace maritime, qui est la zone d’intérêt de ces mouvements, de l’autre parce qu’elles modifient la vision cardinale usuelle du monde, celle européo-centrée, en ôtant à l’Europe de l’Ouest sa position sommitale sur la carte.

La cartographie reprojetée en Spilhaus focalise ainsi l’attention visuelle sur les mers et océans, centrées sur le Pôle sud, reléguant les ports en périphérie. Elle permet de montrer l’importance du trafic conteneurisé réalisé en 2020 et son inéluctabilité, c’est-à-dire au moment où le Monde entier était censé être cloué au sol, en raison de la pandémie mondiale.

En savoir plus …

Référence :Claire Flécher, Françoise Bahoken et Nicolas Lambert, 2022, Flux must go on ! La circulation en trompe l’œil des marins de commerce, in Migreurop (collectif), Atlas des migrations dans le monde, Armand Colin, pp. 82-83.

Billets liés :

Françoise Bahoken (2022), L’atlas des migrations dans le monde, Carnet de recherches Néocartographiques

Françoise Bahoken (2022) Cartographier le commerce maritime mondial vers 1940, Carnet de recherches du groupe fmr.

Françoise Bahoken (2021) Géo-graphie des circulations maritimes, Carnet de recherches Néocartographiques.

Géographe et cartographe, Chargée de recherches à l'IFSTTAR et membre-associée de l'UMR 8504 Géographie-Cités.

-

13:39

13:39 L’Afigéo participe aux Rencontres régionales PIGMA 2025, le 12 juin à Bordeaux !

sur Évènements – AfigéoL’Afigéo participe aux Rencontres régionales PIGMA 2025, le 12 juin à Bordeaux ! L’Afigéo participe aux Rencontres régionales PIGMA 2025, le 12 juin à Bordeaux ! AfigéoOrganisée par la plateforme régionale PIGMA, cette journée incontournable mettra en lumière le rôle stratégique des données dans les transitions technologiques et territoriales. À travers le thème « Les données, carburants de l’innovation », collectivités, entreprises et experts partageront retours d’expériences et cas d’usage concrets autour de l’intelligence artificielle, des objets connectés ou encore des […]

The post L’Afigéo participe aux Rencontres régionales PIGMA 2025, le 12 juin à Bordeaux ! first appeared on Afigéo.

-

18:05

18:05 Cartes et données sur les élections fédérales de 2025 au Canada

sur Cartographies numériques

Donné largement perdant suite à la démission de Justin Trudeau, le Parti libéral a remporté les élections législatives anticipées au Canada le lundi 28 avril 2025. La formation du Premier ministre Mark Carney est assurée d'avoir assez de sièges pour former un gouvernement. Elle n'obtient en revanche pas la majorité à la Chambre des communes. Au terme d’une campagne dominée par les tensions entre le Canada et les Etats-Unis, les libéraux de Mark Carney disposent finalement de 169 sièges, soit 3 de moins que nécessaire pour pouvoir gouverner seuls. Cela représente cependant 9 élus de plus que lors des élections de 2021, une forme de vote utile ayant joué à leur avantage.

S’ils font mieux que lors des précédentes législatives avec 25 élus de plus, les conservateurs sont très nettement en deçà des résultats que leur promettaient les sondages avant le retour à la Maison Blanche de Donald Trump. Leur avance est allée jusqu’à 25 points sur les libéraux de Justin Trudeau, qui a passé la main à Mark Carney au début du printemps. Le chef de l’opposition conservatrice, Pierre Poilievre, a même perdu son siège dans la bataille, devancé de 5 points par son concurrent libéral.

Autres perdants, le Bloc québécois, qui chute de 10 sièges, et surtout le parti de gauche NPD qui perd près des trois quarts de ses élus et se retrouve avec 7 députés seulement au Parlement. Le vote utile a largement joué en la défaveur de ces deux partis. Au Québec, par exemple, le Bloc québécois a perdu 10 sièges, le parti libéral en a gagné 9. Les élus conservateurs sont majoritaires dans l’ouest du Canada, notamment en Alberta, où ils récoltent 34 sièges sur 37. Alors qu’à l’est, le Québec notamment reste un bastion partagé entre les Libéraux et le Bloc québécois, les conservateurs ne remportant que 11 sièges sur 59.La campagne électorale a oscillé principalement autour des enjeux économiques (coût de la vie, droits de douane américains et visées expansionnistes du président des États-Unis), de la pénurie de logements, de l'imposition de la taxe carbone. Il s'agit de la quatrième fois consécutive que le Parti libéral remporte ces élections après celles de 2015, 2019 et 2021, et la troisième fois qu'il forme un gouvernement minoritaire.I) Représentation et analyse des résultats dans les médias

« Les résultats des élections fédérales en direct » (Le Devoir).

« Canada : le résultat des élections législatives en chiffres et en cartes » (Libération). Avec une carte animée qui rapporte les territoires (en figurés surfaciques) à chaque élu par circonscription (en figurés ponctuels). Le Canada étant un très grand pays, la cartographie par aplats ne convient pas réellement.

« En cartes et en graphiques, voici où s’est jouée l’élection » (Radio Canda Info). Le paysage électoral au Canada est désormais un peu plus rouge et un peu plus bleu, mais moins orange. Survol des résultats des élections fédérales, région par région avec carte interactive comparant les résultats 2025 par rapport à 2021.

« Au Canada, Mark Carney et le Parti libéral remportent les élections législatives, mais échouent à obtenir la majorité absolue » (Le Monde).

« Résultats en direct des élections fédérales canadiennes de 2025 : victoire des libéraux ». Avec un cartogramme représentant les circonscriptions sous forme géométrique et une série de cartes montrant par des flèches les évolutions (The New York Times).

« Ce que les résultats des élections canadiennes signifient pour les Canadiens, Trump et les tarifs américains ». Les électeurs ont élu Carney malgré les menaces de Trump (The Washington Post).

« Les Canadiens votent lors d'élections éclipsées par les tarifs douaniers et les menaces d'annexion des États-Unis » (CNN).

« Ce ne sont pas les territoires, mais les gens qui votent » (MapPorn)

Land Doesn't Vote: Canadian Edition

— Brilliant Maps (@BrilliantMaps) April 30, 2025

Source: [https:]] pic.twitter.com/0NEr29gCu2II) Cartes et données à télécharger

Fonds de cartes vectoriels des circonscriptions électorales fédérales (mises à jour en 2023) pour usage dans un logiciel de cartographie ou un SIG (Open.canada.ca).

Cartes et descriptions des limites des circonscriptions (Elections.ca) avec résultats à télécharger par circonscriptions électorales.

La nouvelle carte électorale décortiquée (LaPresse.ca). Les Canadiens ont élu cinq députés de plus le 28 avril 2025. Tous les 10 ans, la carte électorale doit être redessinée. L’exercice a été fait après le recensement de 2021. L'article présente les principaux changements provoqués par ce passage de 338 à 343 sièges (voir cette carte pour comparer le découpage 2013 et 2023).

Élections fédérales canadiennes de 2025 (Wikipédia).

Carte des résultats de l'élection fédérale de 2021 pour pouvoir faire des comparaisons (ElectionsetDemocratie.ca).

Cartes et graphiques des élections au Canada depuis 1980 (election-atlas.ca).

Pour compléter

« Canada : un modèle en question » (France Culture). Au Canada, la campagne électorale des élections fédérales du 28 avril 2025 a questionné les piliers d'un pays contraint de se remettre en question. Une série d'émissions de Radio France consacrées au contexte politique des ces élections fédérales au Canada :« Un boycott canadien » (The New York Times). Depuis que le président Trump a intensifié son hostilité envers le Canada, le nombre de passages frontaliers a chuté.

Lien ajouté le 4 juin 2025

Articles connexeshere's a look at swings from 2021 to yesterday pic.twitter.com/8BCiTnrW8u

— matt mohn (@mattmxhn) April 30, 2025

Elections fédérales au Canada : l'intérêt de représenter les résultats électoraux sous forme de cartogrammes

Publication de cartes politiques et physiques en open data sur le site du Gouvernement du Canada

La carte, objet éminemment politique : quand Trump dessine sa carte du monde

Cartographie électorale, gerrymandering et fake-news aux Etats-UnisCartographie des résultats à la présidentielle de 2024 aux États-Unis

-

15:57

15:57 BIOMASS, the third launched satellite mission designed at CESBIO !

sur Séries temporelles (CESBIO)

After SMOS in 2009, and VENµS in 2017, the CESBIO laboratory is very proud to see its third proposed mission, Biomass, reach orbit. As always, it has been a long journey from the idea, at the beginning of the century, to the selection in 2013 as the seventh Earth Explorer Mission by ESA, to the […]

-

7:31

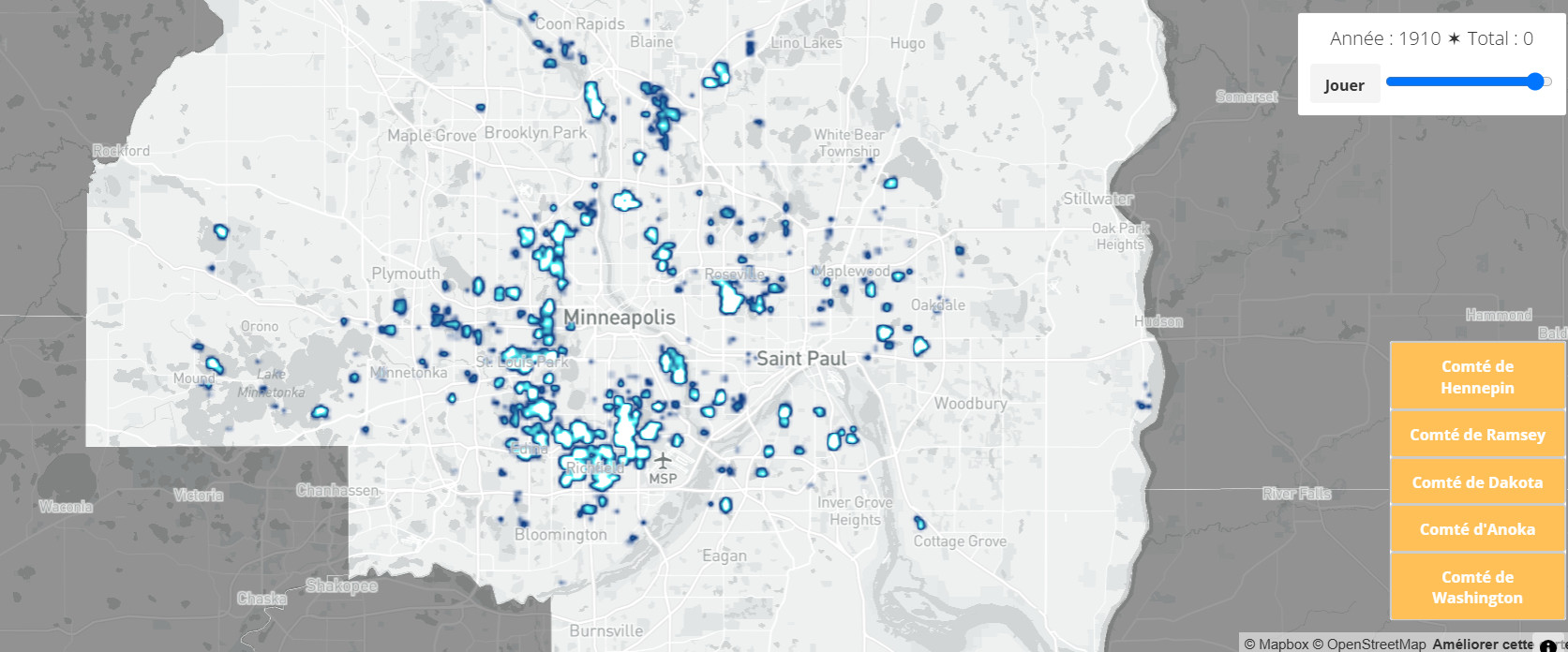

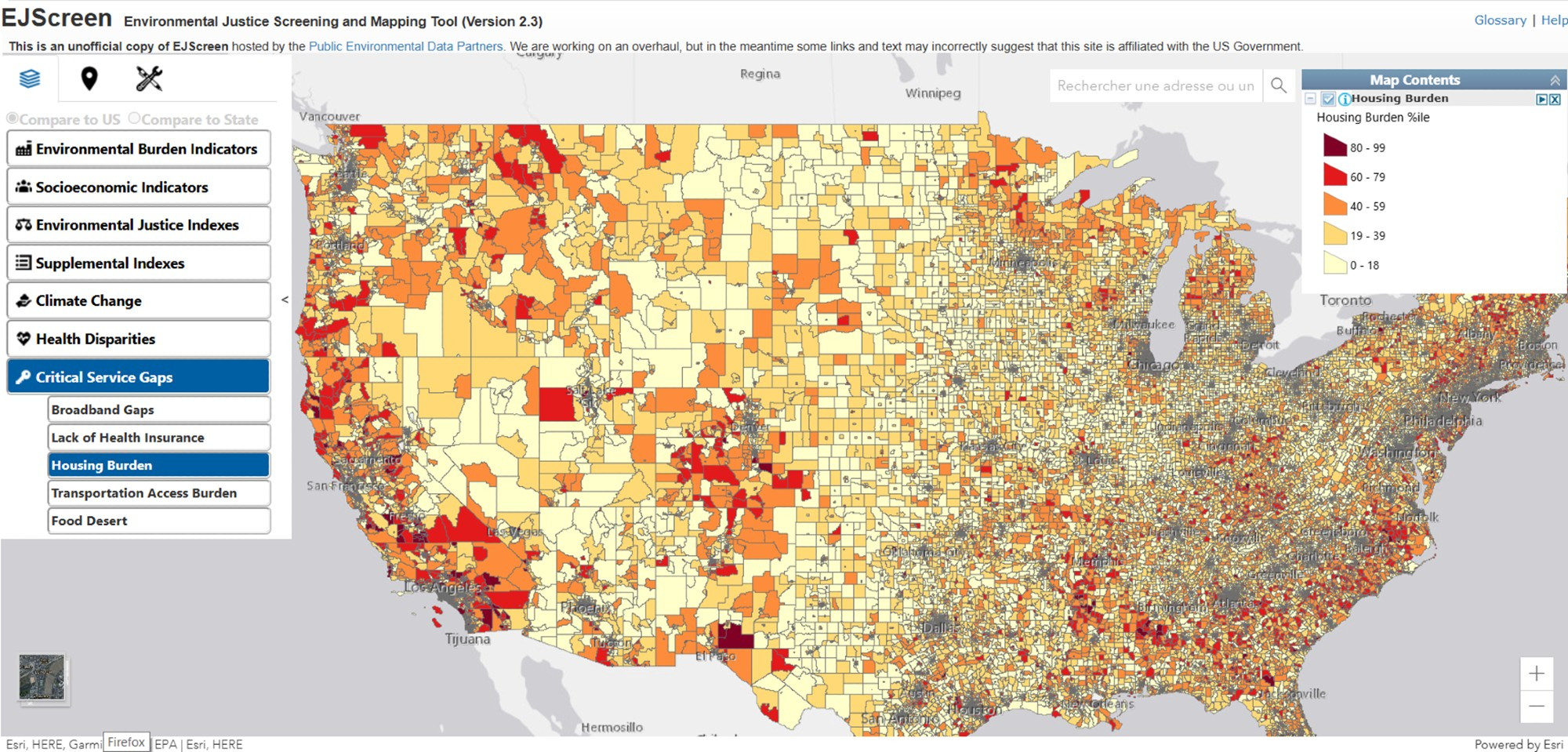

7:31 Cartographie de la crise de l'assurance habitation aux États-Unis

sur Cartographies numériquesSource : Kenny Stancil, Carly Fabian (2025). Mapping the Home Insurance Crisis, Revolving Door Project (RDP). Article et cartes en open source mises à disposition par le projet Revolving Door et Public Citizen .

« Cartographier la crise de l'assurance habitation » propose une série de cartes et de tableaux interactifs pour aider à comprendre la crise de l'assurance habitation, alimentée par le changement climatique.

Partout aux États-Unis, les ménages sont confrontés à un coût nouveau et inattendu lié au changement climatique : une flambée des primes d’assurance habitation, ainsi que des non-renouvellements et des annulations de polices d'assurance. Des conditions météorologiques extrêmes de plus en plus fréquentes et intenses augmentent les pertes liées aux catastrophes. Le secteur de l’assurance, mal préparé malgré sa connaissance du changement climatique depuis des décennies, s’efforce de répercuter ces coûts sur le public. Sans intervention, les conséquences pour les ménages pourraient déclencher une crise financière, avec une hausse des coûts d’assurance et des saisies immobilières.

La carte interactive a été élaborée à partir des données publiées par le Bureau fédéral des assurances du Trésor. Elle révèle l'ampleur de la crise de l'assurance habitation aux États-Unis, selon sept indicateurs de disponibilité et d'accessibilité financière :

1) les taux de non-renouvellement,

2) les taux d'annulation pour non-paiement,

3) les autres taux d'annulation,

4) les taux de fréquence des sinistres,

5) les montants moyens des sinistres,

6) les ratios de sinistres payés

7) les primes moyennes par code postal à travers le pays de 2018 à 2022.Niveau de crise de l'assurance habitation selon sept indicateurs de disponibilité et d'accessibilité

financière de 2018 à 2022 (source : Revolving Door Project)Utilisez le menu déroulant en haut à droite de la carte pour choisir l'un des indicateurs. Comparez les années avec la barre chroologique en haut à gauche. Pas de données disponibles pour le Texas. Informations partielles pour sept autres États.

Les résultats montrent que l'assurance habitation est de moins en moins disponible et de plus en plus chère à travers le pays. Ces données couvrent la période 2018-2022 et incluent des informations sur les assurances habitation souscrites par des particuliers auprès de 330 compagnies d'assurance. Avec près de 250 millions de polices, elles couvrent environ 80 % du marché concernant 33 000 codes postaux. Afin de protéger la vie privée des assurés et des assureurs, la FIO n'a pas inclus dans les données publiées les données des codes postaux comptant moins de 10 assureurs ou moins de 50 polices d'assurance en vigueur.

Environ un mois avant la publication du rapport de la FIO, la commission sénatoriale du budget, dirigée par Sheldon Whitehouse (démocrate), a publié un rapport comprenant des données originales sur les taux de non-renouvellement dans les comtés américains de 2018 à 2023. Ces données incluent des données nationales sur les taux de non-renouvellement à l'échelle des comtés provenant de près d'une vingtaine de compagnies, couvrant 65 % du marché national de l'assurance habitation. Elles révèlent que les taux de non-renouvellement augmentent rapidement dans tout le pays, et que les comtés les plus exposés au risque climatique connaissent les hausses les plus rapides.

Taux de non-renouvellement au niveau des comté de 2018 à 2023 (source : Revolving Door Project)

Les futures collectes de données devraient être élargies afin de couvrir toute l'ampleur de la crise. Il est particulièrement important de documenter l'impact sur les locataires, qui paient des loyers plus élevés, tout comme les données sur la disponibilité des assurances pour les bailleurs sociaux, dont beaucoup peinent actuellement à trouver une couverture. Des données plus détaillées, idéalement à l'échelle des secteurs de recensement, permettront d'analyser l'accessibilité financière et la disponibilité des assurances pour des groupes démographiques particuliers. Les données sur l'adéquation des assurances (c'est-à-dire si la couverture d'un assuré est suffisante) deviendront également particulièrement importantes à mesure que davantage d'assurés subiront des pertes.

Pour compléter

Le New York Times a consacré une série d'articles sur le sujet, avec des cartes très intéressantes :

- « De plus en plus d'Américains, au risque de se ruiner, abandonnent leur assurance habitation ». C'est le cas dans les comtés les plus touchés par les incendies de forêt et les ouragans

- « Les assureurs abandonnent les propriétaires à mesure que les chocs climatiques s'aggravent ». Sans assurance, il est impossible d’obtenir un prêt hypothécaire ; sans prêt hypothécaire, la plupart des Américains ne peuvent pas acheter une maison

- « Les tarifs d'assurance habitation aux États-Unis sont largement faussés. Voici pourquoi ». Le changement climatique entraîne une hausse des taux, mais pas toujours dans les zones les plus à risque.

« Les Américains sont confrontés à une crise d'assurabilité alors que le changement climatique aggrave les catastrophes – un aperçu de la façon dont les compagnies d'assurance fixent les tarifs et la couverture » (The Conversation).

« Un système d'assurance qui prend l'eau » (France-Culture). Depuis fin 2022, l’assurance climatique et la réassurance se trouvent en situation de crise. Les acteurs de l’assurance-dommage, qui se trouvent aux avant-postes de la finance, n’avaient pas vu ni prévu le fait qu’ils seraient confrontés à autant de catastrophes.

Lien ajouté le 25 juin 2025

Dans son ouvrage Homeowners Insurance in an Era of Climate Change, la Brookings Institution cartographie les données du Bureau fédéral des assurances du Trésor américain pour montrer où l'assurance habitation devient plus coûteuse et plus difficile à obtenir pour des millions d'Américains. L'une des causes de ce phénomène est le non-renouvellement des assurances habitation. Un non-renouvellement survient lorsqu'une compagnie d'assurance décide de ne pas prolonger une police à son expiration, généralement parce que le bien est jugé trop risqué pour être assuré. Les propriétaires se retrouvent alors dans une situation délicate : ils doivent trouver une nouvelle couverture, souvent à des prix bien plus élevés ou par le biais d'options limitées, comme celles des assureurs publics.

La Sierra Nevada est fortement boisée et donc très exposée aux incendies de forêt, notamment pendant les étés et les automnes secs de Californie. La carte de la Brookings Institution met également en évidence un taux élevé de non-renouvellement d'assurance habitation le long de la côte atlantique. Ce phénomène est probablement dû à l'augmentation des risques liés aux ouragans et à la montée du niveau de la mer. Il est intéressant de noter que la Floride n'affiche pas un taux de non-renouvellement particulièrement élevé sur cette carte. Cela s'explique en grande partie par le fait que de nombreuses polices d'assurance habitation privées de l'État ont déjà été non renouvelées ces dernières années ou ont été transférées à des assureurs publics, comme la Citizens Property Insurance Corporation.

Articles connexes

Cartographie des incendies en Californie

Carte mondiale d'exposition aux risques climatiques, de conflit et à la vulnérabilité

Risques interconnectés de catastrophe (rapport de l'ONU)

Rapport du Forum économique mondial sur la perception des risques globaux

Quand la crise du Covid-19 bouleverse le marché de l'immobilier aux Etats-Unis

Etudier la structure et l'évolution des logements dans 50 métropoles des Etats-Unis

L’inégale abordabilité du logement dans les villes européennes (Cybergéo)

Les shrinking cities, des villes toutes en déclin économique ?

Le « redlining » : retour sur une pratique cartographique discriminatoire qui a laissé des traces aux Etats-Unis

-

11:47

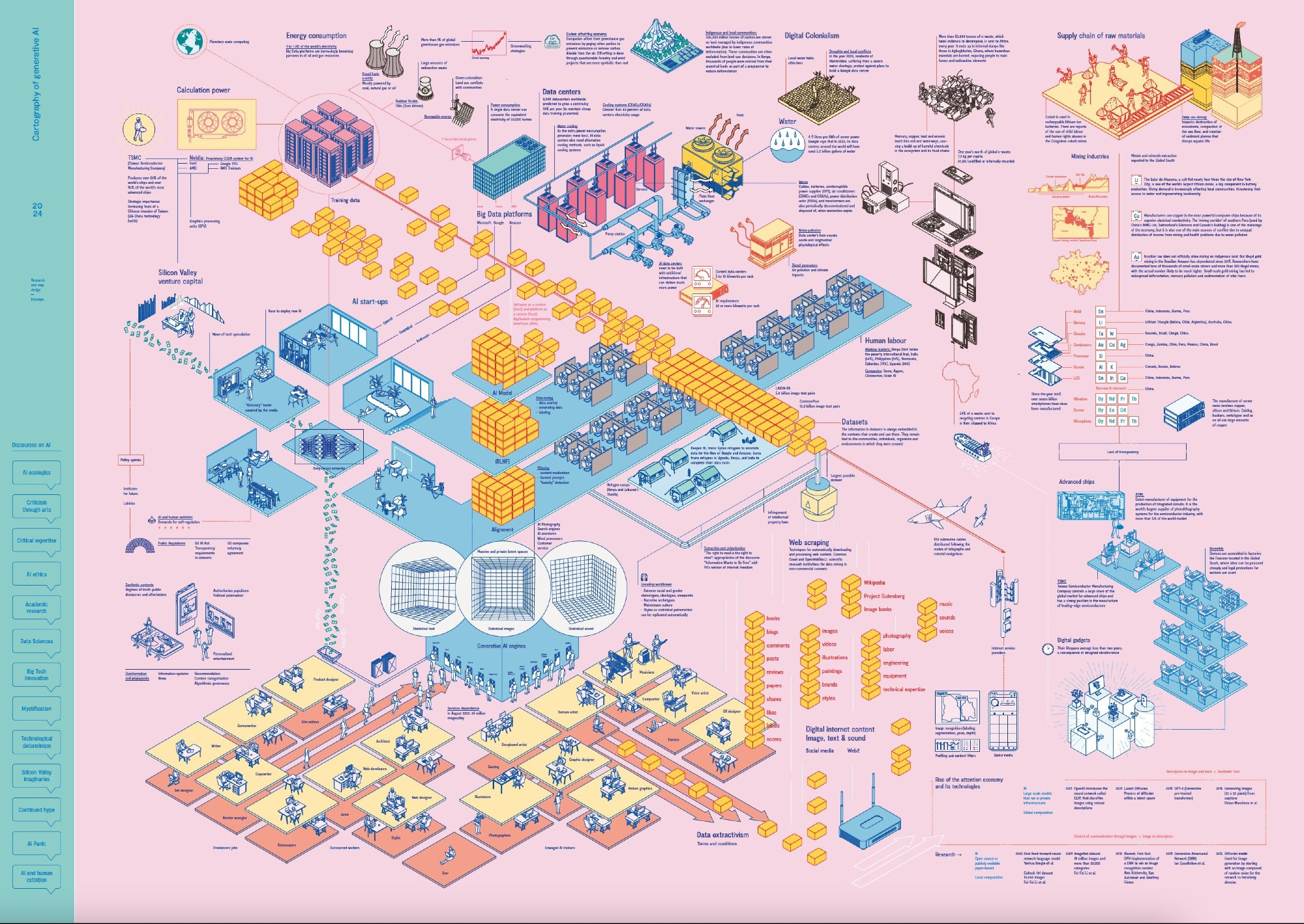

[Le blog SIG & URBA] Petite introduction à l’IA

sur Géoblogs (GeoRezo.net)L'Intelligence Artificielle est LE sujet du moment pour les collectivités qui essayent de prendre le train en route le plus tôt possible, question de ne pas être dépassées dès les premiers tournants ! Je vais essayer ici de balayer le sujet à partir de ce que j'en ai compris et avec les mots qui me permettent de m'approprier le sujet, à partir de mon profil d'urbaniste, géomaticienne,>jusqu'où les salaires en géomatique et SIG peuvent-ils aller à l'avenir ?. Il peut être intéressant de construire une bibliothèque ressource de ces éléments de prompt. Des "prompts" qui, finalement, consistent à bien décrire son besoin comme on rédigerait un cahier des charges ? Il nous faut apprendre à converser avec les systèmes d'IA, leur demander des précisions ou des modifications dans la réponse. Voilà donc une nouvelle compétence à développer ! En attendant que bientôt ces systèmes n'aient même plus besoin d'une description précise pour parfaitement répondre à nos questions ? AI Act Face aux risques qu'engendrent les systèmes d'IA, l'Union Européenne a élaboré un Règlement sur l'Intelligence Artificielle (AI Act) qui est entré en vigueur en août 2024. Ce texte établit des règles harmonisées pour garantir que les systèmes d'IA respectent les droits fondamentaux, les valeurs européennes et les exigences de sécurité. Il repose sur une approche basée sur les risques, catégorisant les systèmes d'IA selon leur impact potentiel, du risque minimal au risque inacceptable. Depuis février 2025, sont interdits les systèmes d'IA présentant des risques jugés inacceptables tels que définis dans ce règlement. Mais dés le 1er niveau de risque, dit minimal, des dispositions sont conseillées comme la mise en place d'une charte. Les collectivités, an 2 Le sujet de l'IA dans les collectivités est, depuis l'année dernière, devenu un sujet central. On peut néanmoins dire que pour l'instant les exemples de déploiement sont plutôt de l'ordre de l'expérimentation que des solutions parfaitement consolidées. Dans de nombreux cas, les IA mises en place sont plutôt spécialisées, à l'inverse des IA génératives grand public qui sont globales. Cette spécialisation permet à la fois d'être "frugale" avec des champs de compétence limités aux sujets concernés, et respecter les règles de protection des données déjà évoquées en permettant un stockage en "local".

Les exemples préfigurés ou déployés dans les collectivités commencent à se développer :

Un projet dans une collectivité peut démarrer par une première étape de "sourcing", permise par la commande publique, en s'appuyant sur des partenariats avec d'autres collectivités et avec l'environnement universitaire et de recherche. Au delà des fonctionnalités attendues, il paraît important d'intégrer une série de questions et de fondamentaux :- Un outil professionnel et français d'ores et déjà commercialisé : Délib IA, qui permet d'accompagner l'agent dans la rédaction des délibération en intégrant les éléments propres à chaque collectivité : Accueil - Delibia

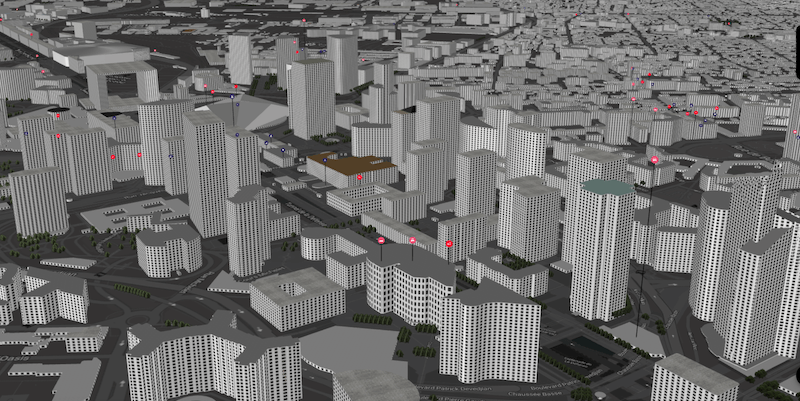

- Le projet de jumeau numérique Urba(IA), porté par la Communauté d'agglomération Paris-Saclay. Ce projet permet de générer des scénarios assistés par 5 modules d'intelligence artificielle en vue de mesurer en temps réel l'impact environnemental des décisions d'urbanisme prises sur le territoire et d'offrir aux Maires un outil pour travailler à une modification de PLU, analyser plus rapidement un permis de construire, ou concerter les habitants sur l'insertion d'un projet dans un quartier.

- Un chatbot intelligent qui facilite la lecture d'un PLU en combinant plusieurs "agents" spécialisés en juridique, en urbanisme, ...

- Dans le domaine de l'accueil et information du grand public, le Syane en Haute-Savoie a mis en place un outil "Expé'IA" permettant de faciliter l'orientation des publics.

- Les données sont-elles sensibles ?

- Où sont stockées les données ?

- Quel niveau de risque au sens de l'AI Act ?

- Comment documenter toute la démarche ? Comment intégrer l'humain à la fois pour construire le projet, mais également pour en évaluer les impacts ?

- L'impact environnemental que l'on peut qualifier de "monumental" versus les impératifs de sobriété assignés à notre société devant le dérèglement climatique.

- l'enjeu de la protection des données personnelles, telle que définie à l'échelle nationale et européenne, et qui est une notion indispensable à nos démocratie. Ce qui entraine des questions sur les outils utilisés, les lieux de stockage et la réglementation applicable à nos données.

- En corollaire, l'obligation de transparence qui nécessite d'informer l'usager, de conserver des formes de contrôle sur les données, ce qui paraît complexe compte tenu des volumes de données utilisées.

- L'enjeu humain à la fois du point de vue de l'évolution des emplois, de leur technicité, mais également pour l'impact que pourrait avoir l'IA sur le droit de propriété et la création artistique.

- Le risque de discrimination, tant l'IA porte en elle de nouvelles potentielles fractures dans nos sociétés. Ce qui peut nécessiter de véritables dispositifs d'accompagnement pour tous.

Quelques références La définition de l'intelligence artificielle sur Wikipédia : [https:]] Le comparateur d'IA conversationnelles : [https:]] La notion d'apprentissage profond : [https:]] Le règlement européen sur l'IA : [https:]] Le rapport du Sénat "L'intelligence artificielle (IA) va-t-elle révolutionner l'univers des collectivités territoriales ?" : [https:]] Manifeste - Faire de l'IA responsable une doctrine politique partagée - INTERCOMMUNALITES DE FRANCE [https:]] Les vidéos de Pascal Chevallot : [https:]] Webinaire DataGrandEst : IA et data dans les territoires: de quoi parle-t-on? [https:]] Un sujet dédié sur GeoRezo : Partager sa veille sur l'information géographique et l'IA

Merci à Pascal pour ses apports et à Bruno pour sa relecture attentive.

-

9:34

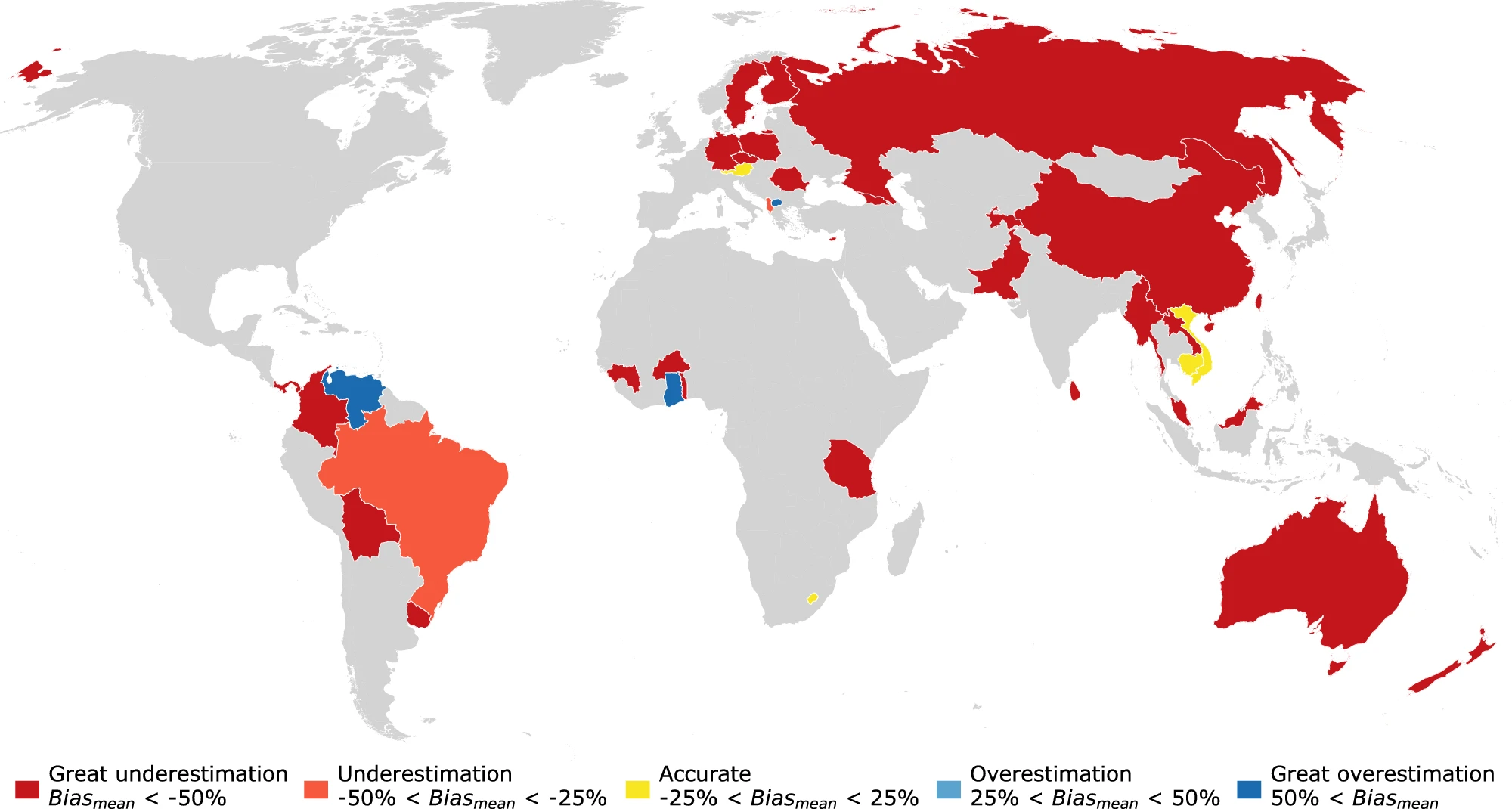

9:34 Une évaluation mondiale des zones d'accès préférentiel pour la pêche artisanale

sur Cartographies numériques

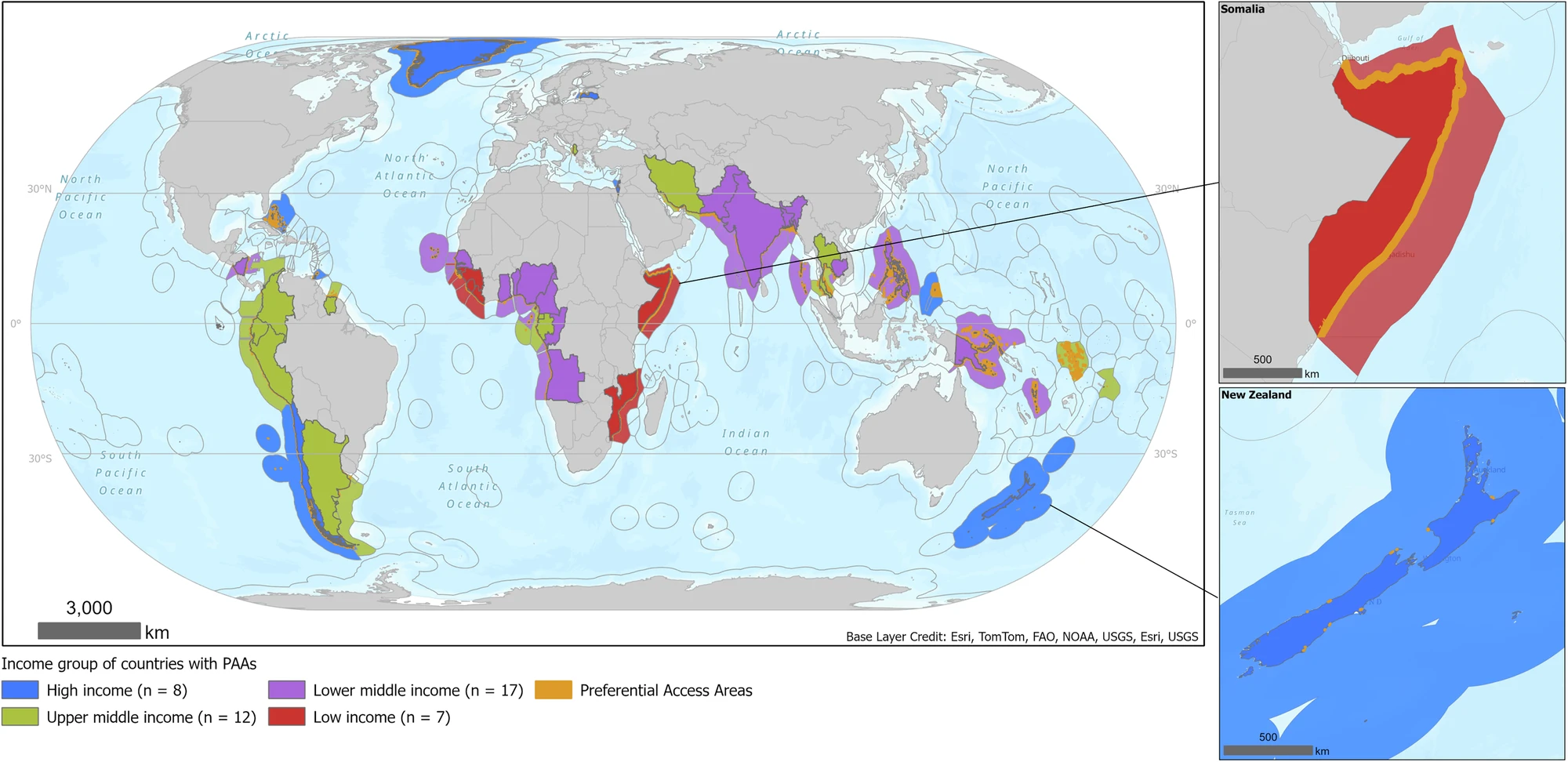

Source : Basurto, X., Virdin, J., Franz, N. et al. (2024). A global assessment of preferential access areas for small-scale fisheries. npj Ocean Sustain 3, 56. [https:]] (article sous licence Creative Commons Attribution)Des chercheurs du Marine Geospatial Ecology Lab de l'Université Duke ont co-écrit la première évaluation mondiale des zones d'accès préférentiel, un outil spatial essentiel mais négligé pour sécuriser l'espace océanique pour la pêche artisanale. L'article, publié en novembre 2024, dans npj Ocean Sustainability, fournit une évaluation mondiale de l'état des zones d'accès préférentiel (ZAP), un outil politique relativement peu étudié pour régir la pêche artisanale. Les auteurs constatent que 44 pays, pour la plupart à revenu faible ou intermédiaire, ont établi un total de 63 ZAP couvrant 3 % de la superficie du plateau continental mondial. L'analyse d'un sous-échantillon ad hoc de douze pays sur trois continents pour lesquels des données étaient disponibles (2016-2017) a révélé que les ZAP soutenaient un volume de captures marines de la pêche artisanale, une valeur débarquée, une pêche pour l'autoconsommation et des espèces plus nutritives que les zones marines situées hors des ZAP. Cette évaluation préliminaire suggère que, si elles sont correctement appliquées grâce à une gouvernance partagée avec les pêcheurs et à des pratiques de pêche responsables, des zones océaniques relativement petites pourraient apporter d'importants avantages en termes de sécurité nutritionnelle, d'économie et d'emploi à des millions de personnes vivant dans les zones côtières. Les auteurs proposent un programme de recherche et d'action politique futur basé sur ces conclusions.

Zones d’accès préférentiel par niveau de revenu national de la Banque mondiale avec deux illustrations

au niveau des pays (source : Basurto et al., 2024).

Articles connexes

Cartes et données sur l'impact de la pêche sur les écosystèmes marins (Sea Around Us)

Global Fishing Watch, un site pour visualiser l'activité des navires de pêche à l'échelle mondiale

Vers de possibles variations dans la répartition des stocks de poissons (dans et hors ZEE) en raison du changement climatique

La pêche, enjeu majeur des négociations autour du Brexit

Une carte réactive de toutes les ZEE et des zones maritimes disputées dans le monde

MPAtlas, un atlas de la protection marine pour évaluer les aires marines réellement protégées

Faut-il relancer les Zones marines d'importance écologique ou biologique ?

Cartes et données pour alimenter le débat sur les attaques de requins dans le monde

-

18:30

18:30 Du 10 au 12 juin 2025 à Aix-en-Provence : formation "savoir utiliser les Fichiers Fonciers"

sur Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)Publié le 10 janvier 2025Une session de formation "savoir utiliser les Fichiers Fonciers" se tiendra du 10 au 12 juin 2025 dans les locaux du Cerema à Aix-en-Provence.Cette session est à destination des bénéficiaires des Données Foncières (Fichiers fonciers et DV3F) et des bureaux d'études.Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique AccompagnementInscription jusqu'au 12 mai (…)

Lire la suite

-

17:52

17:52 Qui sont les 4,6 millions de ménages locataires du parc social en France en 2022 ?

sur Cartographies numériques

Source : En 2022, la moitié des ménages locataires du parc social ont plus de 53 ans, Marine Seilles (Insee Première, n° 2047, avril 2025)Qui sont les 4,6 millions de ménages locataires du parc social (soit 10,5 millions de personnes) en France en 2022 ? Les principaux enseignement de cette étude de l' Insee montrent que :

- Le taux de pauvreté des ménages locataires du parc social augmente : +5 points en 6 ans, alors qu’il reste stable pour les locataires du privé et les propriétaires. En 2022, 34% des ménages locataires du social sont pauvres, contre 21% pour les locataires du privé et 8% pour les propriétaires.

- Les locataires du parc social déménagent moins souvent : 20% des ménages locataires du parc social ont emménagé dans leur logement il y a moins de 2 ans, contre 44 % dans le secteur libre. Cette part diminue entre 2016 et 2022 (-5 points), reflet des difficultés d’accès au parc social.

- Une fois installés, les ménages ont tendance à y rester plus longtemps que ceux qui sont locataires du secteur libre, qui sont souvent plus jeunes et deviennent plus souvent propriétaires dans les années qui suivent. Dans le parc social, les ménages sont plus hashtag#âgés : la moitié des ménages ont plus de 53 ans, contre 42 ans pour les locataires du parc privé.

- La part de ménages locataires du parc social est beaucoup plus élevée dans certaines intercommunalités, notamment en Ile-de-France et dans les Hauts de France. Elle dépasse 40 % dans la communauté urbaine de Creil (47%), de Lens-Liévin (41%) ou encore à Plaine Commune (45 %), contre 16% en moyenne nationale.

Le fichier démographique sur les logements et les individus (Fidéli) est constitué par l’Insee à partir de données fiscales (impôt sur le revenu, taxe d’habitation et taxe foncière). Il permet de décrire les logements ainsi que leurs occupants, en distinguant locataires et propriétaires. Dans Fidéli, les logements sociaux sont identifiés par appariement avec le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS), géré par le Service de la donnée et des études statistiques (SDES). Le nombre de ménages locataires du parc social estimé avec Fidéli (4,6 millions en 2022) et le nombre de logements sociaux occupés issu du RPLS (4,8 millions) diffèrent essentiellement du fait des logements dans lesquels Fidéli n’a pas réussi à localiser un ménage. Il diffère également des effectifs issus du recensement de la population, du fait de différences de concepts, ou de l’enquête Logement. L’étude porte sur les ménages vivant dans un logement ordinaire en France. Les ménages logés gratuitement sont exclus du champ de l’étude. Pour les analyses sur les revenus et le niveau de vie, le champ est restreint aux ménages résidant en France métropolitaine, à La Réunion et en Martinique.Part de ménages vivant dans le parc social en 2022 (Insee Première, n° 2047, avril 2025)

Articles connexes

Les données sur le logement social en France disponibles en open data

Portrait des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville en France

Cartes et données sur les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

Etudier les établissements scolaires en lien avec la politique de la ville : intérêt et limites

Gentrification et paupérisation au coeur de l'Île-de-France (évolutions 2001-2015)

Quelle évolution de la ségrégation résidentielle en France ? (France Stratégie)

L’inégale abordabilité du logement dans les villes européennes (Cybergéo)

Etudier la structure et l'évolution des logements dans 50 métropoles des Etats-Unis

- Le taux de pauvreté des ménages locataires du parc social augmente : +5 points en 6 ans, alors qu’il reste stable pour les locataires du privé et les propriétaires. En 2022, 34% des ménages locataires du social sont pauvres, contre 21% pour les locataires du privé et 8% pour les propriétaires.

-

11:15

Calculer votre potentiel de récupération d’eau de pluie avec Récolt'Ô : l’interview réalisée par Paroles d'élus

sur Makina CorpusVisionnez l’interview, réalisée par Paroles d’élus, de notre Responsable Innovation sur l’outil numérique Récolt’ô pour calculer votre potentiel de récupération d’eau de pluie.

-

8:51

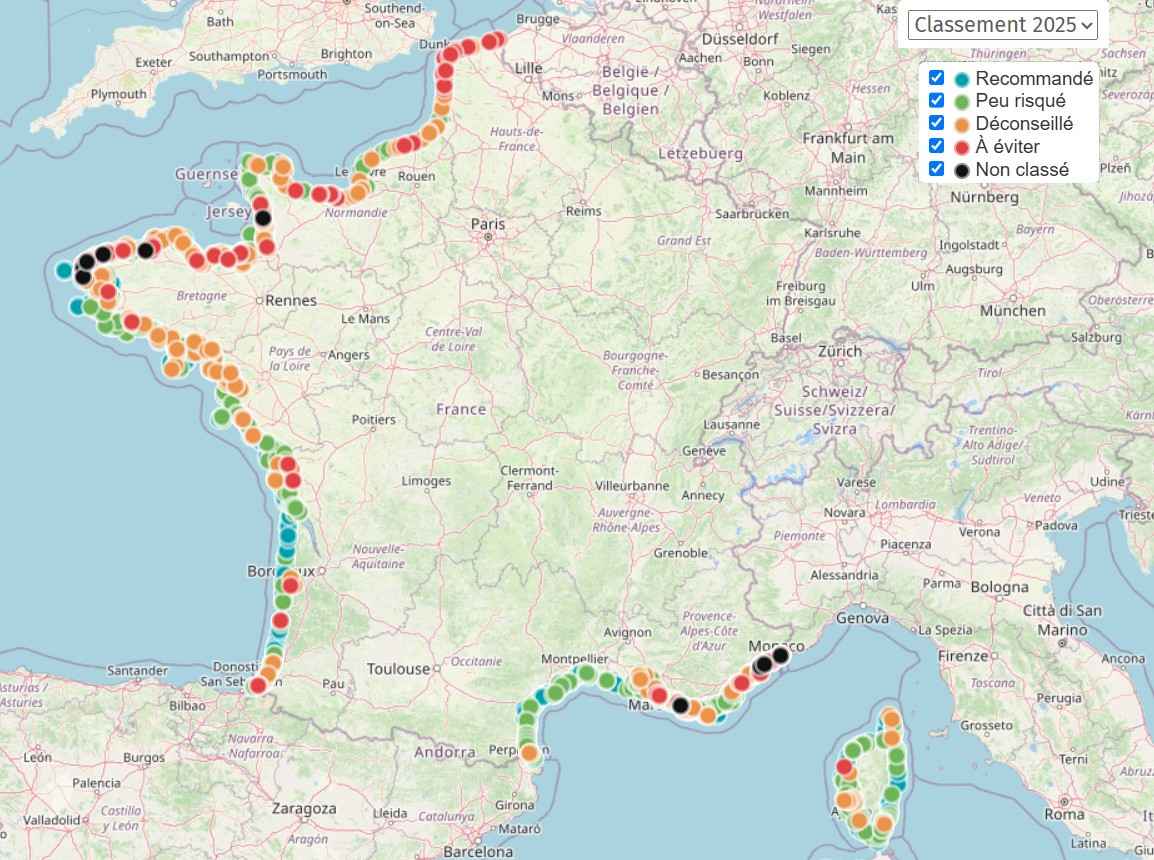

8:51 La carte des plages propices ou non à la baignade en France

sur Cartographies numériques

En France, 80 % des plages sont propices à la baignade, mais les informations sont parfois inexistantes, trop souvent peu visibles et jamais transparentes pour l'utilisateur. En 2024, l'association Eau & Rivières de Bretagne a créé le classement La Belle Plage qui permet de consulter la qualité de l’eau des plages en France métropolitaine et en Corse. En 2025, la carte a été mise à jour avec les dernières données disponibles, permettant de conduire des comparaisons. Ces données diffèrent de celles diffusées par le réseau des ARS qui s'en tient à un classement européen jugé peu efficace pour l'information des baigneurs.

La carte des plages polluées à éviter

Un code couleur de bleu à rouge (et noir pour les non classées, en raison de données manquantes) indique sur la carte l’intensité de la pollution. Les plages classées comme « à éviter » sont des zones soit à forte concentration humaine, soit à forte concentration d’animaux.

Classement des plages en France en 2025 (source : La Belle Plage - Eau et Rivières de Bretagne)Voici l’ensemble des résultats pour 2025 :

- Recommandé : 593 plages, soit 31,98 % d’entre elles

- Peu risqué : 814 plages, soit 43,91 % d’entre elles

- Déconseillé : 364 plages, soit 19,63 % d’entre elles

- À éviter : 83 plages, soit 4,48 % d’entre elles

On observe une dégradation globale sensible de la qualité des plages littorales entre 2024 et 2025. En 2025, 1407 eaux de baignade sont classées « recommandé » ou « peu risqué », soit 75,89 % des plages. En 2024, elles étaient 1445 au total, soit 77,94 %. Cela peut s’expliquer par un été 2024 pluvieux. En effet, les épisodes pluvieux intenses sont souvent à l’origine de dysfonctionnements des systèmes d’assainissement, et du lessivage des bassins versants dans les zones d’élevage, qui entrainent les pollutions vers les eaux de baignade.

Méthodologie et données à télécharger

Les données sont issues au départ des Agences régionales de santé (ARS). Chaque année, entre le 15 juin et le 15 septembre, les ARS effectuent des prélèvements sur les plages pour mesurer la qualité des eaux de baignade. Les plages sont classées suivant une grille européenne : « Excellent », « Bon », « Suffisant », « Insuffisant ». Ce classement, destiné à la comparaison à l’échelle européenne, décrit la qualité moyenne des eaux de baignade (voir la carte proposée sur le site baignades.sante.gouv.fr). Mais, selon l'association Eau & Rivières, ce classement ne reflète pas la réalité des risques sanitaires, information pourtant essentielle pour les baigneurs (voir la méthodologie utilisée par Eau et Rivières).

La directive européenne sur les eaux de baignade exige que les États membres identifient les lieux de baignade dans les eaux douces et côtières et les surveillent pour détecter les indicateurs de pollution microbiologique (et d'autres substances) tout au long de la saison balnéaire qui s'étend de mai à septembre (données 1990-2023 disponibles en téléchargement ou consultables à travers une carte interactive).

Pour la France, les données de rapportage de la saison balnéaire sont disponibles par année sur le site Data.gouv.fr. Les fichiers, mis en ligne depuis 2020, fournissent :

- la liste des sites de baignade (informations générales, origine de l'eau, coordonnées géographiques, etc.);

- les caractéristiques du site de baignade (classement, lien vers le document de synthèse du profil de baignade, etc.) ;

- les informations sur la saison balnéaire et les événements survenus en cours de saison (interdiction de baignade, pollution à court terme, situation anormale, etc.) ;

- les informations sur les résultats d'analyses.

Pour compléter

« Plages polluées : la carte des zones à éviter » (Reporterre)

« Carte des plages : la guerre des eaux est relancée entre Eau et Rivières et l’ARS » (France 3)

« Qualité des eaux de baignade : l'Agence régionale de santé a-t-elle manipulé les chiffres pour améliorer le classement des plages bretonnes ? » (France-Info)

« Évaluation de la fréquentation des plages en Cantabrie. Une approche basée sur l'IA » (Service de cartographie et SIG de Cantabrie)

« Les plages du monde changent à cause du changement climatique : une réflexion verte est nécessaire pour les sauver » (The Conversation)

Articles connexes

Des tentatives pour cartographier les lieux affectés par le sur-tourisme

Le tourisme international et son impact sur les émissions de CO?

Analyser et discuter les cartes des "pays à éviter" pour les voyageurs

Carte mondiale d'exposition aux risques climatiques, de conflit et à la vulnérabilité

-

12:51

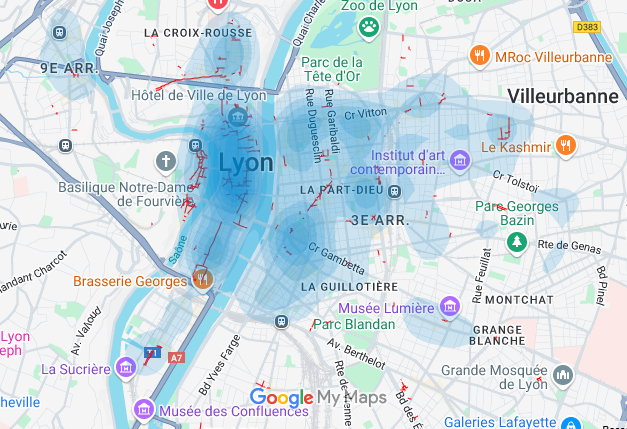

12:51 Détournement de Google Maps pour rendre visible les invisibles (Utopia 56)

sur Cartographies numériquesSource : « Quand l'association Utopia 56 pirate Google Maps pour rendre visible les "invisibles" » (Radio France)

L'association "Utopia 56" révèle son opération de communication autour du piratage de Google Maps. Pendant l'été 2024, en marge de l’organisation des Jeux olympiques, des milliers de personnes ont été déplacées vers d’autres villes pour faire place nette. Ces images de sans-papiers, de réfugiés, de travailleurs immigrés sommés de rentrer dans des cars des forces de l’ordre ont été assez violentes à regarder et de nombreuses associations comme Médecins du monde ou Emmaüs ont dénoncé un "nettoyage social". Mais la fête était trop belle, et l’opinion a focalisé son attention sur l’appel du podium, loin du revers de la médaille.

La firme américaine a fini par repérer ce gentil piratage de ses fonctionnalités et a supprimé tous les pin's. Ce grand nettoyage de printemps n’a pas découragé Utopia 56, qui poursuit aujourd’hui cette stratégie de sensibilisation en jouant sur le délai de réactivité, très variable, de la plateforme. Récemment, ce sont de nombreux pin's qui se sont ajoutés du côté de la Gaîté Lyrique pour décrire la violence des expulsions de mineurs isolés.

Ce qui est assez déroutant dans cette action de visibilisation de la précarité, c'est notre regard : accorderait-on plus plus d’importance à un pixel sur une carte numérique qu’à un humain sur le bitume ? Utopia 56 a réussi sa démarche de sensibilisation en utilisant la virtualité désincarnée du numérique pour mieux pointer la déshumanisation de nos sociétés connectées.

Pour en savoir plus

« Trêve hivernale : Utopia 56 détourne Google Maps pour recenser les sans-abris expulsés » (Libération). Sur Google Maps, les «pin's» servent habituellement à identifier des restaurants, des hôtels ou des lieux d'exposition. L’association qui combat le sans-abrisme a utilisé l’application de géolocalisation pour indiquer les lieux où des personnes en situation de grande précarité ont été déplacées de force. Après une première salve de censure par Google, le collectif poursuit son détournement de l’outil.

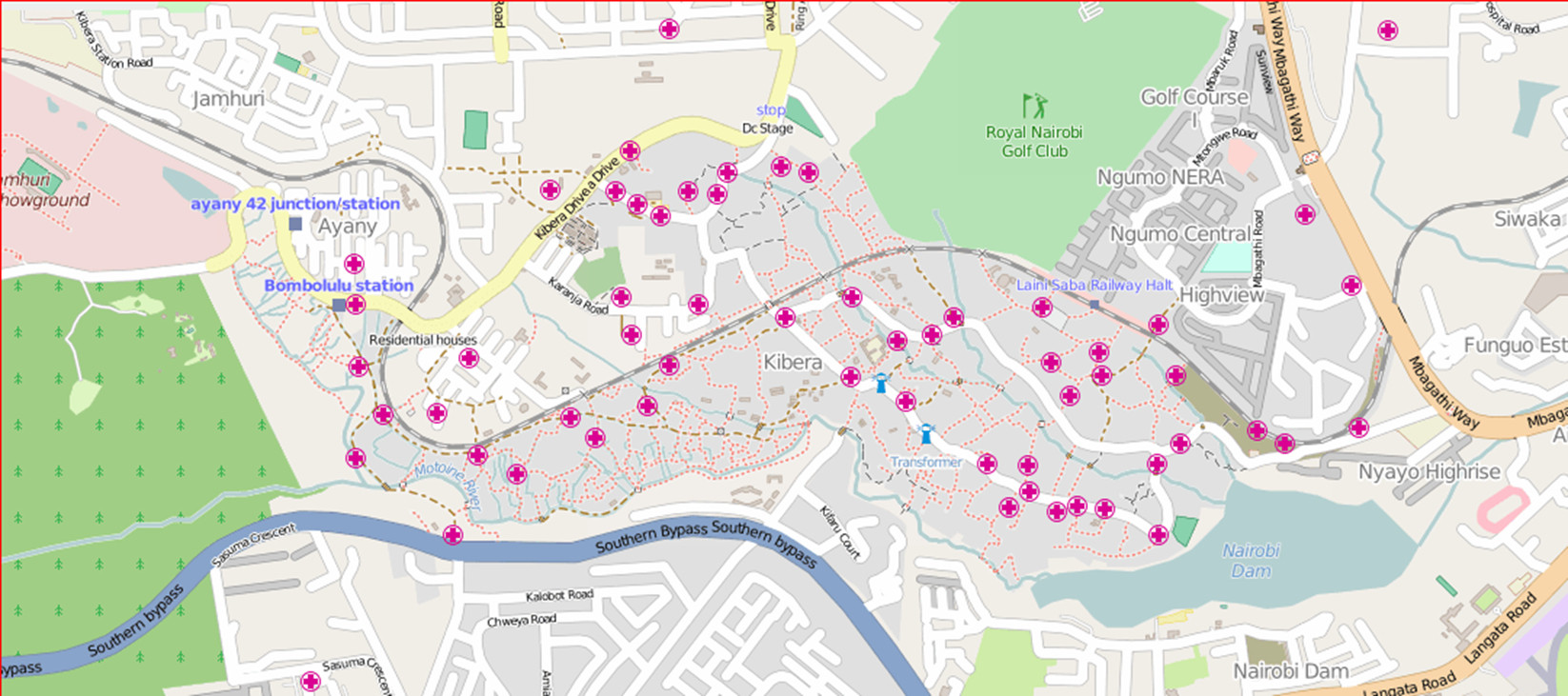

« Utopia56 - Cartographie des campements parisiens » (Dataforgood.fr).CartoCampement est un outil de cartographie collaborative des campements de personnes exilées à Paris, développé par Utopia 56 en partenariat avec Action Contre la Faim et la Croix-Rouge, pour optimiser l'aide humanitaire et améliorer la coordination entre associations.

Articles connexes

Contre-cartographie : ce que Google Maps ne vous montre pas

Google Street View et sa couverture géographique très sélective

Des images Lidar pour rendre visible l'invisible. L'exemple de l'archéologie

JO de Paris 2024. Quand la flamme olympique évite la "diagonale du vide"

Les aires d'accueil des gens du voyage en France : des territoires marginalisés

« Personne n'habite ici » ou comment cartographier le vide ?

Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)

Atlas de l'absence. Le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne

A l'ère numérique, les cartes à punaises ont-elles vraiment disparu ?

-

12:54

Matinée avec l’éditeur de la solution Digiforma

sur Makina CorpusEn tant qu’organisme de formation, nous suivons de près l’actualité de l’éditeur de la solution de gestion des formations que nous utilisons depuis plusieurs années : Digiforma.

-

6:46

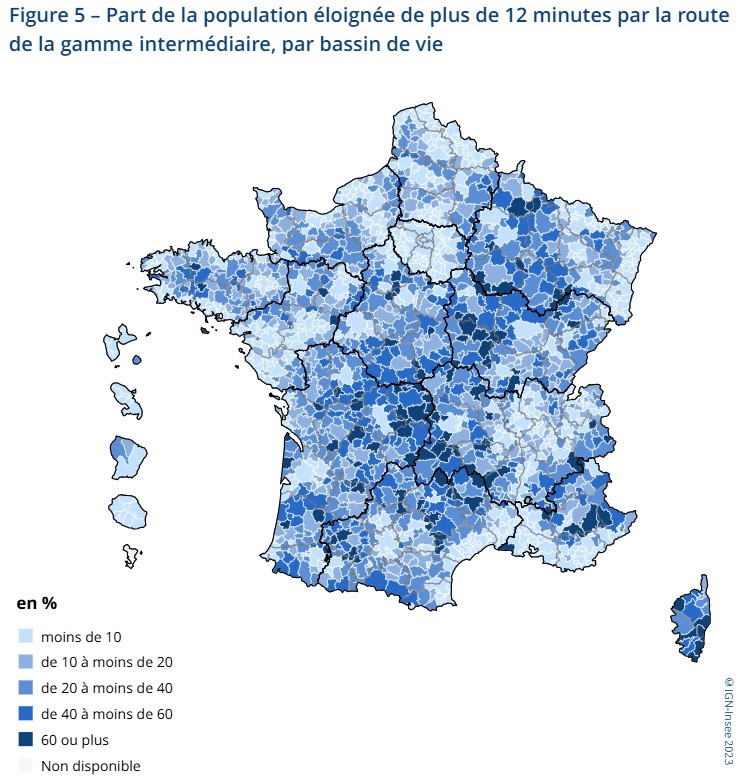

6:46 Données sur la localisation et l’accès de la population aux équipements (BPE)

sur Cartographies numériquesDescription des données

L'Insee met à disposition de nouvelles données sur la localisation et l'accès de la population aux équipements, accessibles librement sur data.gouv.fr. Ce jeu de données permet de s’intéresser aux temps d’accès aux équipements, en utilisant comme source principale la base permanente des équipements (BPE). Il fournit, pour chaque carreau de 200 mètres de côté, sa population (issue du dispositif Filosofi) ainsi que la distance et la durée par la route le séparant de son équipement le plus proche, pour chaque type d’équipement de la BPE. Il s’appuie sur le distancier Metric-OSRM, qui permet des calculs de trajets routiers en voiture optimaux, de point à point, avec une grande rapidité d’exécution.

Les données sont mises à jour à chaque nouveau millésime de la BPE. La description complète du jeu de données figure dans la note méthodologique à télécharger. Les bases sont au format parquet, partitionnées selon la région (variable reg). Un exemple de code R montre comment les exploiter à l’aide du package {duckdb}. Dans les publications où elles sont utilisées, il est demandé de citer les sources des données comme suit : "Sources : Insee, base permanente des équipements, distancier Metric-OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM"

Pistes d'utilisation

C'est sur ces données notamment que s'appuie le zonage en bassins de vie, qui constitue un découpage utile pour la compréhension de phénomènes touchant aux territoires ruraux. Les bassins de vie, qu'ils soient urbains ou ruraux, reposent au départ sur la densité de population et sur leur degré d'attractivité en termes d'emplois par rapport aux grandes aires d'attractions urbaine. Au-delà des différences de morphologie, le degré de densité des bassins de vie va de pair avec la diversité des équipements qu’ils offrent. Si les bassins de vie, quel que soit leur degré de densité, disposent de la quasi-totalité des types d’équipement de la gamme de proximité (commerces de bouche, école, bibliothèque, artisans, médecin généraliste, pharmacie, poste, coiffeur, etc.), des écarts un peu plus prononcés les distinguent pour la gamme intermédiaire. En effet, les bassins de vie urbains, denses ou de densité intermédiaire, comportent en moyenne respectivement 35 et 32 types d’équipement de cette gamme sur les 35 qu’elle comporte, contre 28 dans les bassins de vie ruraux. Mais c’est surtout sur les équipements de la gamme supérieure (lycée, hypermarché, gare, médecins spécialistes, établissements de santé, cinéma, etc.) que les écarts entre bassins de vie se creusent : en moyenne, les bassins de vie urbains denses disposent de 45 types d’équipement sur les 47 de cette gamme quand les bassins urbains de densité intermédiaire en proposent 27 et les bassins ruraux seulement 15. Les données issues de la BPE croisées avec les données de répartition de la population permettent de produire des cartes d'accessibilité aux équipements en fonction de leur niveau et de leur distance-temps.

David Lévy, Virginie Mora, Simon Prusse (2023). Le nouveau zonage en bassins de vie 2022 : 1 700 bassins de vie façonnent le territoire national, Insee.

Une autre piste intéressante d'utilisation des données de la BPE est la possibilité de calculer un indicateur de concentration des équipements de proximité dans un rayon donné, afin d'identifier les centralités. Henry Ciesielski propose une carte des zones regroupant au moins 50 commerces et services de proximité dans un rayon de 500 mètres (à télécharger en kmz sur Google Maps). Cette carte fait ressortir les principales centralités urbaines à l'échelle de la France.

Couche géographique représentant les zones comprenant au moins 50 commerces, services de proximité et restaurants dans un rayon de 500 mètres à partir de la base permanente des équipements de 2021 (data.gouv.fr/)

D'autres types d'utilisation de la Base permanente des équipements (BPE) sont à découvrir sur le site Data.gouv.fr : proximité des services de première nécessité, calcul de zone de chalandise, mesure de l'efficacité du programme "Action Coeur de Ville" pour les commerces de proximité, temps d'accès à la grande gare la plus proche de chez soi, proximité des salles de théâtre...

Le site Koumoul propose une carte de la BPE avec la typologie des différents types d'équipements à l'échelle de la France (services aux particuliers, commerces, enseignement, santé et action scoiale, transports et déplacements, sports loisirs et cultures, tourisme).

Articles connexes

Cartes et données sur les « déserts médicaux » en France

Typologie communale de l'accessibilité aux soins de premier recours en France (IRDES)

Étude sur la diversité des ruralités (ANCT - Observatoire des territoires)

L'Insee propose un nouveau gradient de la ruralité

Cartographier les espaces ruraux en France

L'accès aux services publics dans les territoires ruraux : éléments de débat à partir d'un rapport de la Cour des Comptes

L'INSEE propose une nouvelle typologie des aires urbaines en fonction de leur niveau d’attraction

Intérêt et limites du zonage en aires urbaines

Cartographie des bassins urbains et ruraux à l'échelle mondiale (URCA - FAO)

-

22:32

22:32 Atlas de l'absence. Le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne

sur Cartographies numériques

Source : Atlas de l'absence. Le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne (Technische Universität Berlin)Plus de 40 000 objets du Cameroun sont aujourd’hui conservés dans les musées publics de la République fédérale d’Allemagne – la plus grande collection au monde. Depuis la période coloniale allemande (1886-1916), ils sont conservés dans les dépôts des institutions et sont rarement montrés ou mis à disposition dans des publications. Les auteurs retracent pour la première fois cette présence invisible du Cameroun dans les musées allemands. Cela permet également de comprendre ce que signifie l’absence de patrimoine culturel pour le Cameroun.

Le projet

La publication est basée sur le projet « Histoire inversée des collections » financé par la Fondation allemande pour la recherche, sous la direction d'Albert Gouaffo (Université de Dschang) et de Bénédicte Savoy (Technische Universität Berlin). L'ouvrage a été présenté lors de la conférence « Le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne. Constats et perspectives » du 1er au 3 juin 2023, à la Technische Universität Berlin.

Avec les contributions de :

Mikaél Assilkinga, Berlin/Dschang ; Lindiwe Breuer, Berlin ; Fogha Mc Cornilius Refem (alias Wan wo Layir), Potsdam ; Albert Gouaffo, Dschang ; Dieu Ly Hoang, Berlin ; Yann Le Gall, Berlin ; Yrine Matchinda, Dschang ; Andrea Meyer, Berlin ; Prince Kum'a Ndumbe III., Douala ; Philippe Rekacewicz, Arendal/Wageningen ; Bénédicte Savoy, Berlin ; Sébastien-Manès Sprute, Berlin ; Richard Tsogang Fossi, Berlin/Dschang ; Eyke Vonderau, Berlin.

Un atlas absolument à découvrir

Tous les éléments et résultats de l'enquête sont disponibles dans le dépôt ouvert par l'Université technique de Berlin Inventaires et données de recherche. Un livre issu de cette enquête a été publié en juin 2023, il est disponible en papier, mais il est aussi téléchargeable en pdf en accès libre Atlas der Abwesenheit. Kameruns Kulturerbe in Deutschland ou par chapitres sur le site de l'éditeur. Une traduction en français "L'Atlas de l’absence. Le patrimoine culturel du Cameroun en Allemagne" est également disponible.

Pour en savoir plus

« Présence invisible en Allemagne d’un patrimoine absent du Cameroun » (Visionscarto).

« Atlas de l’absence » : une spectaculaire enquête sur le « Cameroun fantôme » en Allemagne (Histoire coloniale). Le site Histoire coloniale revient sur la vision coloniale véhiculée par les musées ethnographiques de l'époque, qui ont longtemps manqué de transparence voire minoré leurs inventaires. Un revirement politique assez récent les a poussés à coopérer avec des chercheur·es externes à leurs institutions, à l’instar du groupe formé entre Dschang et Berlin.

Bénédicte Savoy et Albert Gouaffo, qui ont coordonné l'Atlas, présente les enjeux de cet ouvrage dans le but de rendre visibles ces biens culturels qui ont subi une double invisibilisation, du côté du Cameroun qui en a été séparé pendant plus d'un sicèle et du côté de l'Allemagne où les musées ont peu mis en valeur ces "objets" ou seulement de manière récente. Philippe Rekacewicz propose, sur le site Visionscarto, des cartes rendant compte de ce double processus d'invisibilisation qui a contribué largement à créer un « Cameroun fantôme ».

Pour compléter

« Au Quai Branly, une exposition interroge les conditions de collecte d’objets africains dans les années 30 » (Télérama). Des équipes africaines et françaises ont mené une vaste enquête sur la mission ethnographique Dakar-Djibouti de 1931. Le musée présente 300 des œuvres alors expédiées d’Afrique par la France, et détaille le contexte de leur prélèvement.

« Les Pays-Bas restituent plus de 100 bronzes du Bénin volés au Nigeria » (RFI). Les Pays-Bas ont rendu ce samedi 21 juin au Nigeria 119 sculptures anciennes. Des bronzes du Bénin, volés dans l'ancien royaume du Bénin il y a plus de 120 ans, durant l'époque coloniale.

Articles connexesUne carte pour recenser les objets africains dans les musées du monde

Carte des oeuvres du Louvre exposées en France métropolitaine

La projection Equal Earth, un bon compromis ?

Africapolis, un projet pour cartographier au plus près l'Afrique urbaine

Africartes : toute l’Afrique en cartes et en accès libre sur le site de l'AFD

ArchéOdyssée, une carte interactive de plus de 800 musées et sites archéologiques en France

Un projet de cartographie participative pour cartographier les écoles en Afrique

Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)

-

14:00

14:00 Que se cache-t-il derrière l'image Docker officielle de QGIS Server ?

sur Geotribu Les mystères de l'image Docker officielle de QGIS Server

Les mystères de l'image Docker officielle de QGIS Server

-

11:00

Lancement de l'expérimentation Récolt'Ô : une avancée pour la récupération des eaux pluviales

sur Makina CorpusLes partenaires du projet Récolt’Ô se sont réunis dans les locaux de Makina Corpus à Toulouse pour lancer officiellement l’expérimentation de cette solution innovante.

-

21:06

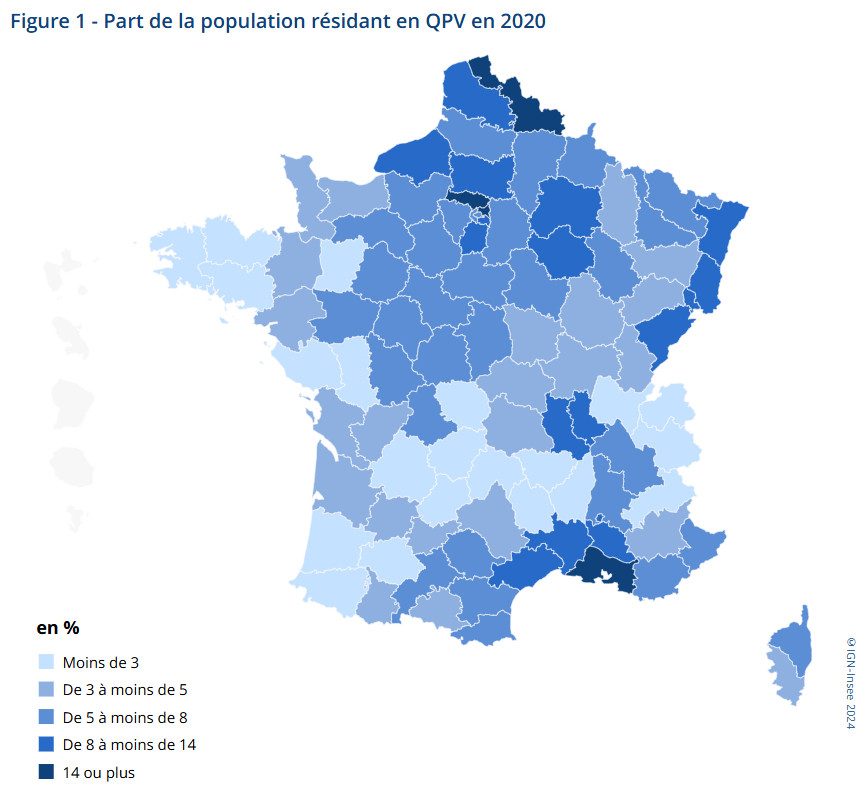

21:06 Portrait des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville en France métropolitaine

sur Cartographies numériquesL'INSEE a mis à jour au 1er janvier 2024 la liste et les contours des QPV pour la France métropolitaine, aboutissant à 1 362 quartiers prioritaires en France métropolitaine dans 776 communes et désormais tous les départements. Parmi eux, une large majorité (neuf QPV sur dix) sont issus de la liste des anciens QPV, avec un contour similaire ou modifié, tandis qu’une centaine de nouveaux QPV ont été créés. Seuls une cinquantaine de QPV sont intégralement sortis de la géographie prioritaire.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ont été créés par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Jusqu’en 2023, la France métropolitaine comptait 1 296 quartiers prioritaires, dans 754 communes. La géographie prioritaire était présente dans tous les départements, à l’exception de la Lozère. En France métropolitaine, un département comptait en moyenne 14 QPV, avec au minimum 1 QPV dans plusieurs départements (les Hautes-Alpes, le Cantal, la Creuse, le Gers, le Lot) et au maximum 91 dans le Nord.

Les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte) comprennent 140 QPV (zonage de 2014 toujours en vigueur), avec 7 QPV en Martinique et jusqu’à 49 à La Réunion. De plus, 78 QPV sont recensés dans les collectivités d’outre-mer : 76 en Polynésie française et 2 à Saint-Martin. Une nouvelle génération de quartiers prioritaires est entrée en vigueur au 1er janvier 2025 pour les Outre-mer, par le décret n° 2024-1212 du 27 décembre 2024 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française.

Il y a désormais 1 362 QPV en France métropolitaine, localisés sur l’ensemble des départements mais répartis de façon très hétérogène sur le territoire. Représentant 8 % de la population, les 5,3 millions d’habitants des QPV diffèrent des habitants des environnements urbains voisins de ces quartiers selon plusieurs caractéristiques. Ils sont plus jeunes : ils ont 35 ans en moyenne, contre 41 ans dans les environnements urbains. Les ménages y sont plus souvent constitués de familles monoparentales (un ménage sur six, contre un sur dix dans les environnements urbains), tandis que les couples sans enfant y sont moins présents. Les ménages des QPV sont très majoritairement locataires, le plus souvent d’un logement social, et résident davantage dans des logements suroccupés. Enfin, les habitants de ces quartiers, par définition plus modestes que dans leur environnement urbain, ont un niveau de diplôme plus faible et sont confrontés à une plus grande précarité sur le marché du travail.

- La population des QPV est plus jeune que celle de leurs environnements urbains

- Un ménage sur six résidant dans un QPV est une famille monoparentale

- La suroccupation des logements est nettement plus fréquente dans les QPV

- La population des QPV est moins diplômée et moins présente sur le marché de l’emploi

Décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, JORF no 0301 du 29 décembre 2023.

Décret n° 2024-1212 du 27 décembre 2024 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les Outre-mer

Lien pour télécharger le découpage des QPV sur le site Data.gouv.fr.

Atlas de la géographie prioritaire de la politique de la ville 2024 tenant compte de cette mise à jour.

Pour compléter

« Les quartiers en politique de la ville, reflet des évolutions de la géographie sociale francilienne » (Institut Paris Région)

L'Île-de-France est la région la plus concernée par la politique de la ville, qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés. En 2024, les périmètres des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ont été actualisés : des quartiers intègrent la politique de la ville, d’autres la quittent ou voient leur contour redessiné. Cette nouvelle géographie traduit la paupérisation de certains secteurs ou, à l’inverse, la valorisation de quartiers transformés par une desserte améliorée, la diversification de l’habitat et l’arrivée de ménages plus aisés. Plus nombreux qu’en 2015, les QPV continuent de présenter, en 2024, des profils hétérogènes.- Une population en qpv inégalement répartie sur le territoire francilien

- Le plus grand nombre de nouveaux qpv en Seine-Saint-Denis

- Des qpv sortants à la suite des démolitions et de la diversification de l’habitat

- Des contours modifiés par la paupérisation et la gentrification

- Une population plus diplômée, active, familiale et immigrée

- Une hausse de la population en qpv dans les départements les plus concernés

- Des écarts inégalement marqués avec leur environnement

- Des politiques qui bougent elles aussi

- 1 Francilien sur 7 vit dans un QPV en 2024

- 1,7 million de Franciliens vivent dans un QPV (32 % des habitants de QPV à l'échelle nationale)

- 298 QPV en 2024 (272 en 2015) en Île-de-France

- 40 nouveaux QPV et 12 QPV sortants en 2024 en Île-de-France

Part de population en QPV au sein des EPCI de la région Ile-de-France (source : © Institut Paris Région)

De nouveaux contrats de ville "Engagements Quartiers 2030"Les nouveaux contrats de ville "Engagements Quartiers 2030" ont été signés localement en 2024. Ils assurent le cadre partenarial de l’engagement des acteurs publics et privés dans ces quartiers, conformément aux annonces du Comité interministériel des villes du 27 octobre 2023. Les mesures présentées lors de ce Comité interministériel d'octobre 2023 étaient axées autour de quatre points principaux :- la transition écologique ;

- la politique de la ville ;

- le plein emploi ;

- les services publics.

En contrepoint

Comment parler de "territoires délaissés" dégomme l'idée d'une France "périphérique" (France Culture). Carrément sans ministre à l'époque du gouvernement Barnier, la "politique de la ville" revient à l'agenda avec un Comité interministériel des villes le 17 avril 2025. Mais des chercheurs en sciences sociales proposent de changer de vocabulaire pour mieux décrypter les inégalités territoriales.

Articles connexes

Cartes et données sur les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

Etudier les établissements scolaires en lien avec la politique de la ville : intérêt et limites

Étudier les inégalités entre établissements scolaires à partir de l'Indice de position sociale (IPS)

Rapport de l'Observatoire des territoires sur l'impact des mobilités en France

Gentrification et paupérisation au coeur de l'Île-de-France (évolutions 2001-2015)

Intérêt et limites du zonage en aires urbaines

-

9:51

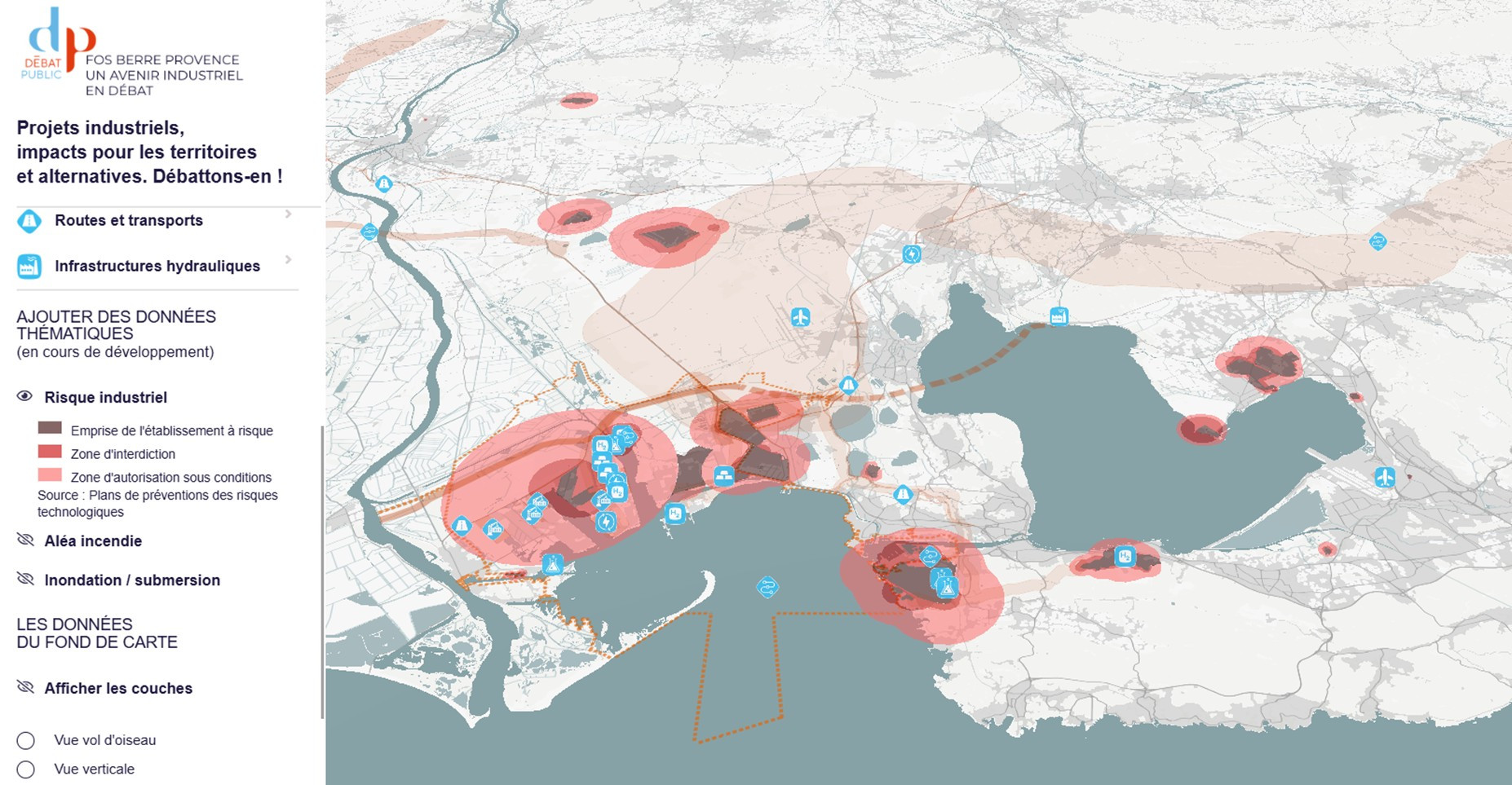

9:51 Carte interactive du débat sur l'avenir industriel de Fos-Étang de Berre

sur Cartographies numériques« Projets industriels, impacts pour les territoires et alternatives. Débattons-en ! ». Pour le tout premier débat public en France consacré à l'avenir industriel du territoire de Fos-Étang de Berre, la Commission nationale du débat public (CNDP) a choisi de mettre à disposition des outils de diagnostic inédits. Et notamment cette carte interactive que Denis Vanier a réalisée avec Eclectic Experience à la demande de l'équipe du débat.

Fos - Étang de Berre, un avenir industriel en débat - Carte interactive proposée par Débat public

L'outil permet de localiser la trentaine de projets industriels en débat et d'ajouter des couches thématiques, en particulier en ce qui concerne les risques industriels, d'incendie et d'inondation-submersion. La carte ainsi que les fiches descriptives qui sont fournies permettent d'évaluer les enjeux pour la population, l'environnement, l'emploi, les transports. Son contenu va évoluer au cours des prochains mois en fonction des besoins (voir le dossier du débat). En l'état actuel, le fond de carte intègre les secteurs artificialisés et les zones d'habitat, dont l'empreinte a été calculée spécialement à partir de la BD Topo de l'IGN (voir la méthodologie).

L’Etat propose que la zone Fos-Berre devienne « un pôle industriel de référence en Europe du Sud pour les activités portuaires, l’industrie décarbonée et la logistique ». Le débat public porte aussi bien sur la vocation du territoire que sur les projets qui y contribuent et sur les enjeux liés (énergie, environnement, économie, santé, risques, mobilités, emploi, logements, etc.). Près de cinquante projets industriels ont été identifiés dans les secteurs de l’hydrogène, de l’acier, de la chimie ou de la pétrochimie, du secteur aérien, des énergies, des transports, de la logistique, etc. Ce débat public vise à informer et débattre de l’avenir du territoire (voir la carte des territoires concernés). Les thèmes du débat concernent les domaines suivants :

- Transition industrielle et décarbonation

- Emplois et formation

- Énergie et électricité

- Environnement

- Santé et qualité de vie

- Risques naturels et technologiques

- Mobilités et transports

- Aménagement du territoire

- Financement et gouvernance

Bien qu'il ne constitue pas en soi un outil de cartographie participative, l'objectif de ce type d'initiative citoyenne est de pouvoir alimenter le débat public en portant à connaissance les informations et les débats sur ce territoire, cartes à l'appui. Le site parviendra-t-il à aller au delà de la seule information du public ? Les éléments de débat, qui ont vocation à venir alimenter le site dans les mois qui viennent, permettront de le dire...

Articles connexes

Les cartes et données sur le Grand Débat National suite au mouvement des Gilets Jaunes

L'accès aux services publics dans les territoires ruraux : éléments de débat à partir d'un rapport de la Cour des Comptes

Rendre les bidonvilles visibles sur les cartes : le rôle de la cartographie participative

La carte, objet éminemment politique. Cartographie radicale par Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz

Cartes et données pour alimenter le débat sur les attaques de requins dans le monde

Géopolitique des débats présidentiels de l'entre deux tours depuis 1974

Un débat public sur l'implantation des éoliennes en mer en Normandie -

9:56

9:56 L'Atlas des déserts. Comment naît un atlas

sur Cartographies numériques

Source : Ninon Blond. L’Atlas des déserts. ArchéOrient - Le Blog (11 avril 2025)

Ninon Blond, maîtresse de conférences en géographie à l’ENS de Lyon, spécialiste de géoarchéologie et d’évolution des socio-écosystèmes dans les milieux désertiques, revient sur la genèse de l'Atlas des déserts paru en 2025 aux éditions Autrement. Si beaucoup de thématiques ou d’espaces sont couverts, les objets spatiaux sont restés longtemps un peu dans l’angle mort de la collection : les forêts ont été traitées pour la première fois en 2022 et les glaciers très récemment, en septembre 2024. Il manquait encore à la collection un atlas des déserts, mettant en avant les problématiques et les enjeux propres à ces espaces.

- À l’origine du projet éditorial : recherche et belles rencontres

- Au centre du questionnement : définir les déserts

- Des cartes, des textes, et beaucoup d’échanges

- Embrasser la diversité

- Les déserts ont une longue histoire : la retracer permet de comprendre comment ils se sont formés, comment ils évoluent et quelles sont leurs spécificités.

- Ces espaces ont fait l’objet d’explorations scientifiques ou ayant pour finalité de dénicher les ressources et matières premières dont ils regorgent.

- Des modes de vie et une économie spécifiques s’y sont développés : nomadisme, agriculture, tourisme, construction de villes ultra-modernes…

- Espaces marginaux, les déserts servent de refuge ou de repli et les États tentent de contrôler ces marges stratégiques.

- Les déserts ont toujours fasciné l’homme, qui a développé tout un imaginaire autour de ces lieux : on le retrouve dans la religion, la littérature ou les jeux vidéo.

Articles connexes

Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)

« Personne n'habite ici » ou comment cartographier le vide ?

Atlas critique de la Guyane (par Matthieu Noucher et Laurent Polidori)

Atlas présentés sur le blog Carto numérique

Cartes et atlas thématiques

-

9:00

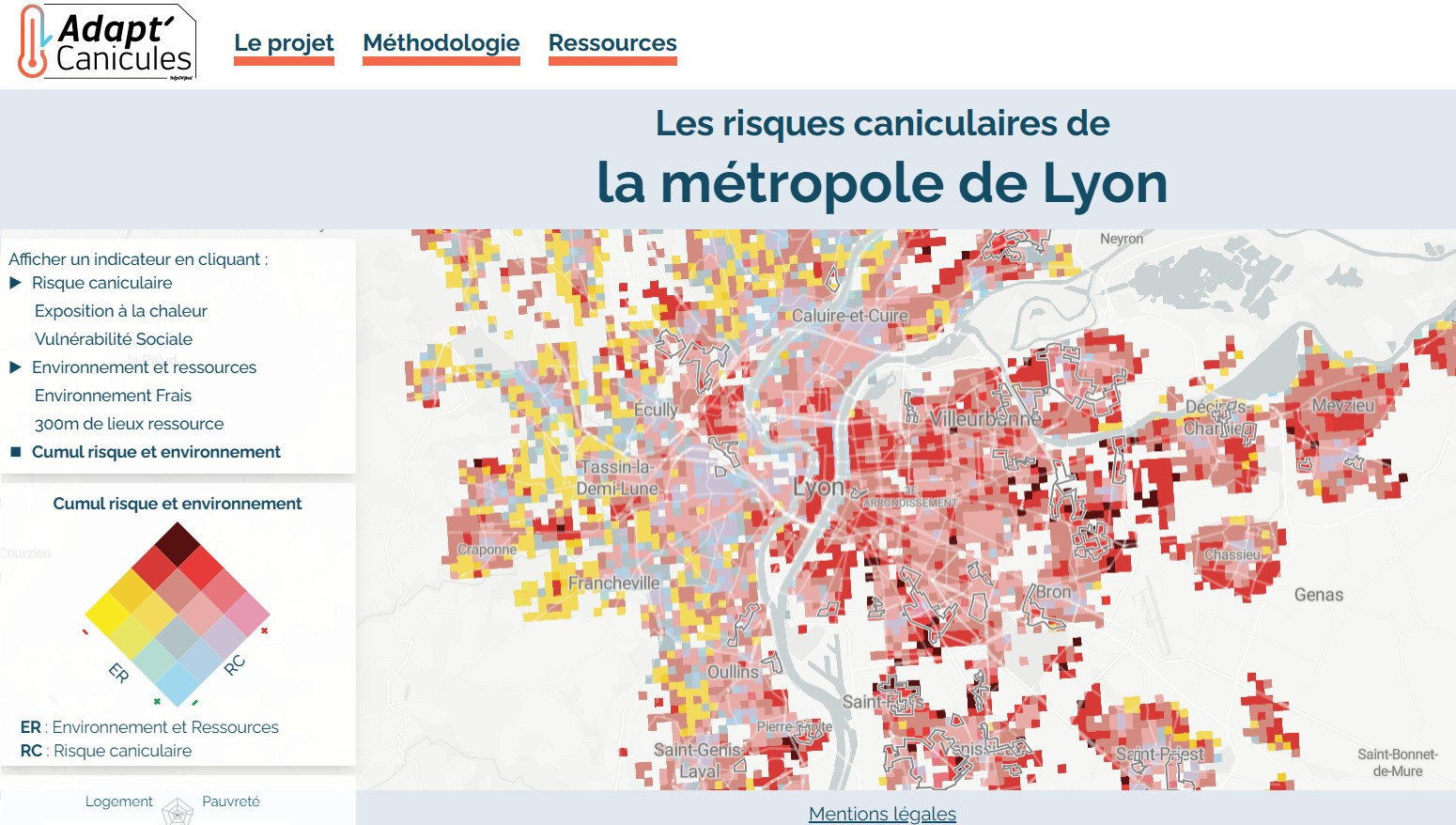

9:00 Adapt’Canicules. Identifier les vulnérabilités des quartiers populaires face aux canicules

sur Cartographies numériquesLe site Adapt’Canicules permet d'identifier le risque caniculaire des quartiers prioritaires de la politique de la ville pour 130 agglomérations de l’hexagone. Développée par RésO Villes, l'application permet d’évaluer la vulnérabilité aux canicules et d'identifier les priorités d’actions à engager sur les quartiers les plus fragiles.

Quelles sont les vulnérabilités des populations ?

Pour comprendre comment se répartissent les vulnérabilités des populations à la canicule dans un territoire urbain, nous avons identifié les principaux facteurs de vulnérabilité :

- La pauvreté,

- Les enfants en bas âge (0-3 ans),

- Les plus de 65 ans et la situation résidentielle

- Les conditions de logement

Est-ce que l’environnement urbain est favorable en cas de canicule ?

Si l’exposition d’un territoire au risque est inégale, est-ce que ses différents secteurs fournissent des qualités d’environnement et de proximité d’équipements qui peuvent aider à minimiser ou accompagner les habitants lors de fortes chaleurs ? Nous avons cherché à analyser pour chacun des territoires si l’environnement urbain est favorable en cas de canicule, en particulier :

- Le couvert arboré

- L’accessibilité à des lieux extérieurs source de fraîcheur

- L’accessibilité à des lieux de soin

- La proximité à des lieux d’information

- L’accessibilité à des lieux intérieurs frais

Le croisement de ces 2 indicateurs permet d’obtenir un indicateur synthétique qui cumule risque et environnement (voir le détail de la méthodologie avec les différents indicateurs utilisés)

Une cartographie interactive est proposée pour les risques caniculaires des agglomérations suivantes :

- Métropole de Lyon

- Rennes Métropole

- Communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire

- Montpellier Méditerranée Métropole

- Culture du risque - Les clefs pour mieux impliquer les populations, Guide du CEREMA

- Transformer mon territoire avec les habitants, ADEME

- Documenter son quartier pour se l’approprier, les jeunes derrière la caméra, LabO Cités

- Ilots de chaleur et ilots de fraîcheur ressentis : une carte interactive et participative à destination des habitants, MCE

- Ilots de chaleur : Agir dans les territoires pour adapter les villes au changement climatique, CEREMA

- Canicule et fortes chaleurs : définition et conséquences sur la santé, Ameli. 2022

- Canicule : comment garder son logement frais ? , ADEME

- Que faire en cas de canicule ou de fortes chaleurs ? , Ameli.fr . 2022

- Il fait (trop) chaud ? 5 conseils pour bien manger et s’hydrater MACIF. 2022

- Recensement, dépliant et carte interactive des lieux publics où se rafraîchir à Rennes

- Cartographie des lieux rafraîchis de la ville de Strasbourg

- Les solutions d’ombrage en ville, adaptaville

- Identifier finement les espaces à risque : Avec le générateur de « local climate zone maps »

- Les îlots de chaleur urbains à Paris. Cahier 2 : simulations climatiques de trois formes urbaines parisiennes et enseignements. APUR. 2014

- Les images satellite pour cartographier les îlots de chaleur urbains. CEREMA. 2020

- Rafraîchir les villes. Des solutions variées. Guide.ADEME.

- Des solutions grises concernant les infrastructures urbaines (revêtements, mobilier urbain, bâtiments). ADEME. 2021

- Une canopée pour la Métropole de Lyon ? Enseignement d’un benchmark international. Résumé de l’étude. Urbalyon. 2019

- Végétaliser : Agir pour le rafraîchissement urbain. Les approches variées de 20 projets d’aménagement. ADEME

- Des solutions vertes fondées sur la nature (végétal,eau). ADEME. 2021

- Aménager avec la nature en ville. Des idées préconçues à la caractérisation des effets environnementaux, sanitaires et économiques. Expertises. ADEME. 2018

- Mon Vademecum pour adapter Bordeaux métropole à la chaleur urbaine. A’urba

- La géothermie, une solution à la hausse des températures. La Gazette des Communes. 27/08/2020

- Améliorer le confort d’été dans l’habitat collectif. Guide de solutions pratiques à l’usage des décideurs du secteur de l’habitat social. E-cahiers du CSTB. 2008

- Adapter son logement aux fortes chaleurs. ADEME

Ilots de chaleur et inégalités urbaines en France

Cartographie des Zones Climatiques Locales (LCZ) dans les aires urbaines françaises

La France est-elle préparée aux dérèglements climatiques à l'horizon 2050 ?

Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation (3e rapport du Haut Conseil pour le climat - 2021)

Rapport du Giec 2021 : le changement climatique actuel est « sans précédent »

Les villes face au changement climatique et à la croissance démographique

Les stations de montagne face au changement climatique (rapport de la Cour des comptes)

Comment la cartographie animée et l'infographie donnent à voir le changement climatique

Surmortalité attribuée à la chaleur et au froid : étude d'impact sur la santé dans 854 villes européennes

Cartes et données sur les Quartiers prioritaires de la Ville (QPV)

-

14:24

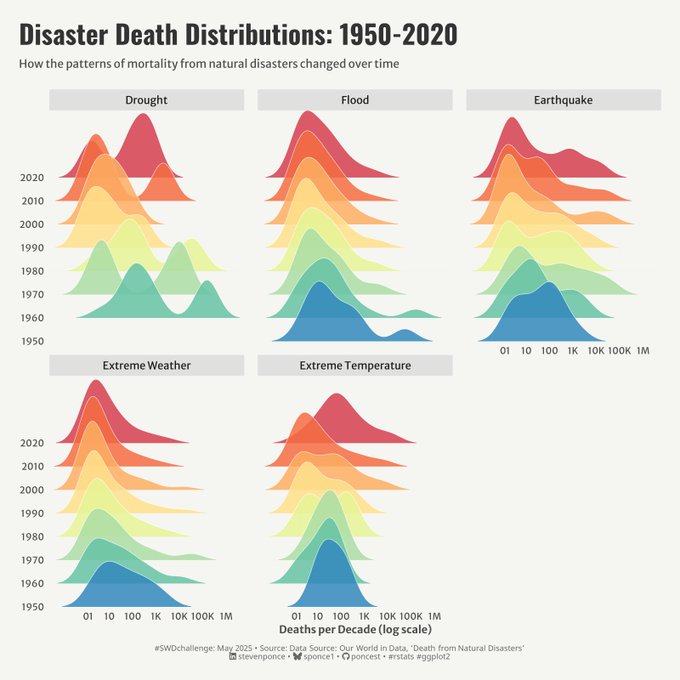

14:24 Risques interconnectés de catastrophe (rapport de l'ONU)

sur Cartographies numériques

Source : Interconnected Disaster Risks : Turning Over a New Leaf (rapport de l'ONU, avril 2025)Le rapport "Risques interconnectés de catastrophe 2025" de l'Université des Nations Unies (UNU-EHS) identifie 5 leviers pour un monde durable : mieux gérer les déchets, se reconnecter à la nature, répartir équitablement les responsabilités, penser à long terme et redéfinir la valeur. Il s’appuie sur des exemples concrets. Le rapport déplace l'accent du diagnostic des problèmes vers la définition de solutions. Il établit que nombre des solutions actuelles sont superficielles et que, pour créer un changement durable, nous devons remettre en question les structures sociétales et les mentalités qui perpétuent ces défis.

Malgré des décennies d'avertissements de la part des scientifiques, de nouveaux extrêmes négatifs font l'actualité presque quotidiennement. Les scientifiques nous indiquent ce qui doit changer : cesser d'utiliser les combustibles fossiles ; protéger et restaurer les écosystèmes ; vivre durablement.Néanmoins, nous progressons peu vers ces objectifs. On peut donc se demander : si nous savons ce que nous devons faire, pourquoi ne le faisons-nous pas ?

Les éditions précédentes du rapport « Risques de catastrophes interconnectés » ont analysé l'interdépendance des catastrophes que nous observons et les points de bascule que nous atteindrons si l'humanité continue d'affaiblir les systèmes dont nous dépendons tous. L'édition de cette année s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions en posant la question centrale qui préoccupe beaucoup de personnes : comment changer de cap ? Le rapport 2025 Turning Over a New Leaf analyse à quoi pourrait ressembler le monde si nous procédions à ces changements, et ce qui nous en empêche.

Appliquée à l'exemple des déchets, la théorie du changement profond identifie les valeurs sous-jacentes en jeu, à savoir notre hypothèse selon laquelle la consommation matérielle est source de bonheur, ou que le « neuf » est meilleur que le vieux, ce qui nous pousse à accumuler toujours plus et à jeter les objets usagés. Tant que notre système reposera sur ces hypothèses, toute mesure de gestion des déchets peinera à être véritablement efficace. Le recyclage n'a qu'une certaine efficacité si nous continuons à produire des volumes toujours croissants de déchets. En fait, des recherches montrent que la possibilité de recycler peut même augmenter la quantité de déchets produits.

Si notre définition d'un avenir plus désirable est celle d'un monde sans déchets, nous devons remettre en question les croyances sous-jacentes du système. Si nous acceptions que les ressources soient limitées et précieuses, nos objectifs et nos structures seraient différents de ceux d'aujourd'hui. Nous pourrions, par exemple, valoriser davantage nos biens actuels et chercher à prolonger leur durée de vie. Pour y parvenir, il faudrait également adopter des structures différentes. Nous pourrions par exemple adopter des lois obligeant les entreprises à proposer la réparation des produits cassés, ou à les concevoir de manière à ce que les pièces puissent être remplacées afin de les maintenir en service le plus longtemps possible.

Des études ont montré que le public entend actuellement parler de manière disproportionnée d'une part restreinte de la science climatique : principalement des sciences naturelles, et surtout de projections négatives. Si ces projections doivent être prises au sérieux et peuvent faire la une des journaux, elles suscitent souvent la peur et une paralysie potentielle, le public se sentant condamné quoi qu'il arrive. De plus, face à des projections négatives, notre réaction naturelle est de réfléchir aux moyens de les prévenir. Cela se traduit par des objectifs et des cibles tels que « limiter le changement climatique » ou « prévenir la perte de biodiversité ». Cependant, le rapport soutient que nous ne devons pas nous contenter de stopper les pires impacts. Nous pouvons plutôt œuvrer activement à la création d'un monde où nous aimerions vivre. L'édition précédente Interconnected Disaster Risks avait mis en garde contre des points de basculement irréversibles en matière de risques. En 2025, les auteurs ont repris là où le dernier rapport s'était arrêté en développant une voie à suivre : la théorie du changement profond (ToDC). Cette théorie s'attaque aux causes profondes des problèmes mondiaux, identifiant les structures et les présupposés sociaux qui les entretiennent. Par exemple, lorsqu'une rivière est tellement encombrée de déchets plastiques qu'elle provoque des inondations catastrophiques, les citoyens pourraient critiquer le système de gestion des déchets et réclamer davantage de recyclage. Les scientifiques comparent leur modèle à un arbre, où les résultats visibles sont les fruits, mais les vrais problèmes se situent au niveau des racines : des racines pourries produisent des fruits pourris. La ToDC distingue deux types de leviers qui doivent se combiner pour créer un changement profond et durable : les leviers intérieurs et extérieurs.

Pour télécharger les ressources en pdf :

- Se reconnecter avec la nature

- Reconsidérer les responsabilités

- Redéfinir la valeur

- Réimaginer le futur

- Repenser les déchets

Répartition des décès dus aux catastrophes (1950-2020). Comment les schémas de mortalité liés aux catastrophes naturelles ont évolué au fil du temps. Cet exercice de datavisualisation proposé par Steven Pons propose de partir de graphiques existants et d'utiliser l'IA pour produire une représentation différente du phénomène de manière à mieux faire apparaître les courbes de crêtes (plus efficaces qu'une visualisation en barres empilées). [https:]]

Lien ajouté le 3 mai 2025Artilces connexes

Cartographie de la crise de l'assurance habitation aux États-Unis