Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

4016 éléments (14 non lus) dans 54 canaux

Dans la presse

(2 non lus)

Dans la presse

(2 non lus)

-

Cybergeo

Cybergeo

-

Revue Internationale de Géomatique (RIG)

Revue Internationale de Géomatique (RIG)

-

SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique

(2 non lus)

SIGMAG & SIGTV.FR - Un autre regard sur la géomatique

(2 non lus) -

Mappemonde

Mappemonde

-

Imagerie Géospatiale

-

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

Toute l’actualité des Geoservices de l'IGN

-

arcOrama, un blog sur les SIG, ceux d ESRI en particulier

-

arcOpole - Actualités du Programme

arcOpole - Actualités du Programme

-

Géoclip, le générateur d'observatoires cartographiques

-

Blog GEOCONCEPT FR

Blog GEOCONCEPT FR

Toile géomatique francophone

(12 non lus)

Toile géomatique francophone

(12 non lus)

-

Géoblogs (GeoRezo.net)

-

Conseil national de l'information géolocalisée

Conseil national de l'information géolocalisée

-

Geotribu

(1 non lus)

Geotribu

(1 non lus) -

Les cafés géographiques

(1 non lus)

Les cafés géographiques

(1 non lus) -

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

UrbaLine (le blog d'Aline sur l'urba, la géomatique, et l'habitat)

-

Icem7

Icem7

-

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus)

Séries temporelles (CESBIO)

(2 non lus) -

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

Datafoncier, données pour les territoires (Cerema)

-

Cartes et figures du monde

Cartes et figures du monde

-

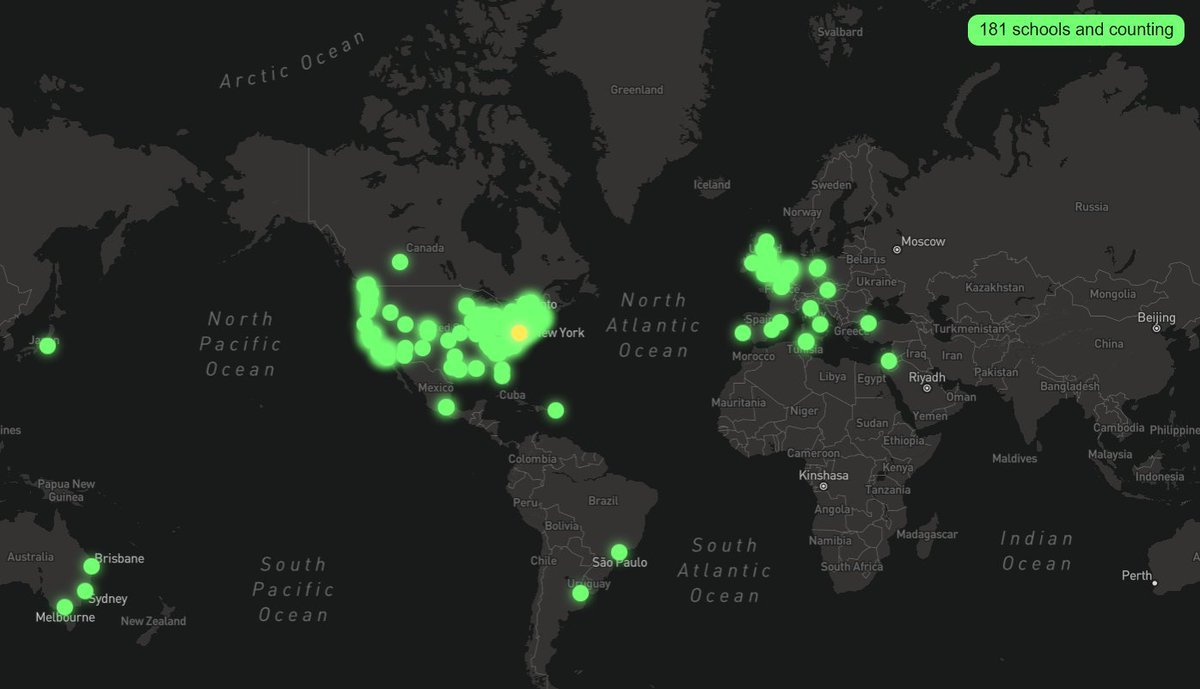

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

SIGEA: actualités des SIG pour l'enseignement agricole

-

Data and GIS tips

Data and GIS tips

-

Neogeo Technologies

(1 non lus)

Neogeo Technologies

(1 non lus) -

ReLucBlog

ReLucBlog

-

L'Atelier de Cartographie

L'Atelier de Cartographie

-

My Geomatic

-

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

archeomatic (le blog d'un archéologue à l’INRAP)

-

Cartographies numériques

(4 non lus)

Cartographies numériques

(4 non lus) -

Veille cartographie

Veille cartographie

-

Makina Corpus (1 non lus)

-

Oslandia

(2 non lus)

Oslandia

(2 non lus) -

Camptocamp

Camptocamp

-

Carnet (neo)cartographique

Carnet (neo)cartographique

-

Le blog de Geomatys

Le blog de Geomatys

-

GEOMATIQUE

GEOMATIQUE

-

Geomatick

Geomatick

-

CartONG (actualités)

CartONG (actualités)

Cartographies numériques (4 non lus)

-

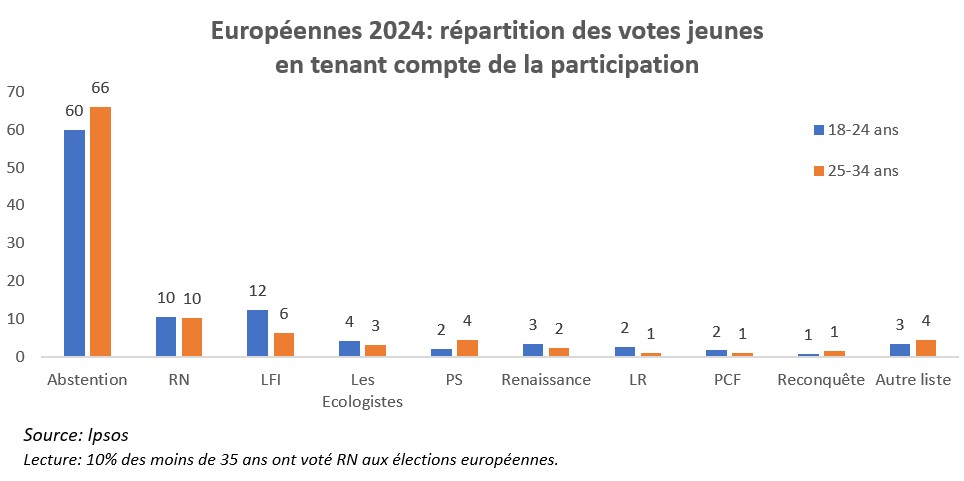

18:40

18:40 L’autosuffisance alimentaire est-elle possible pour La Réunion ?

sur Cartographies numériques

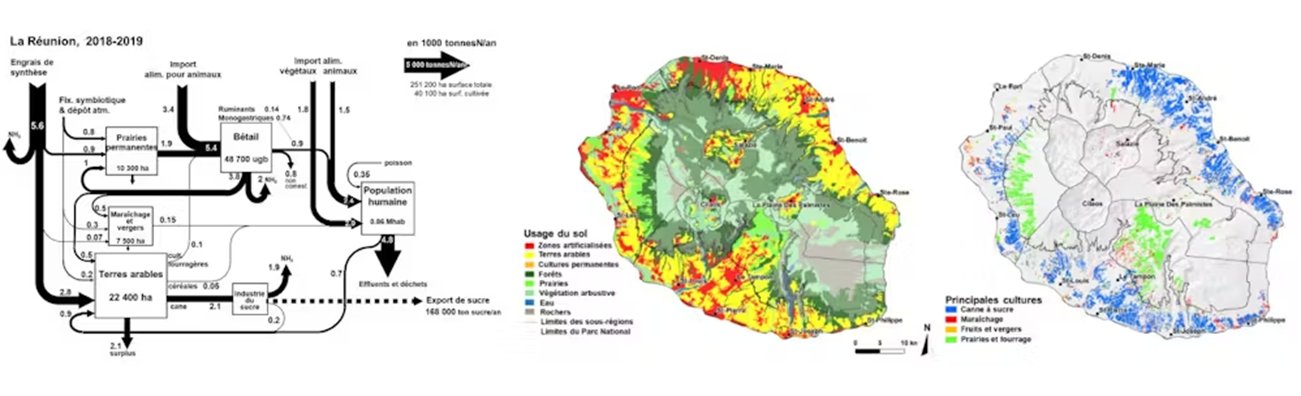

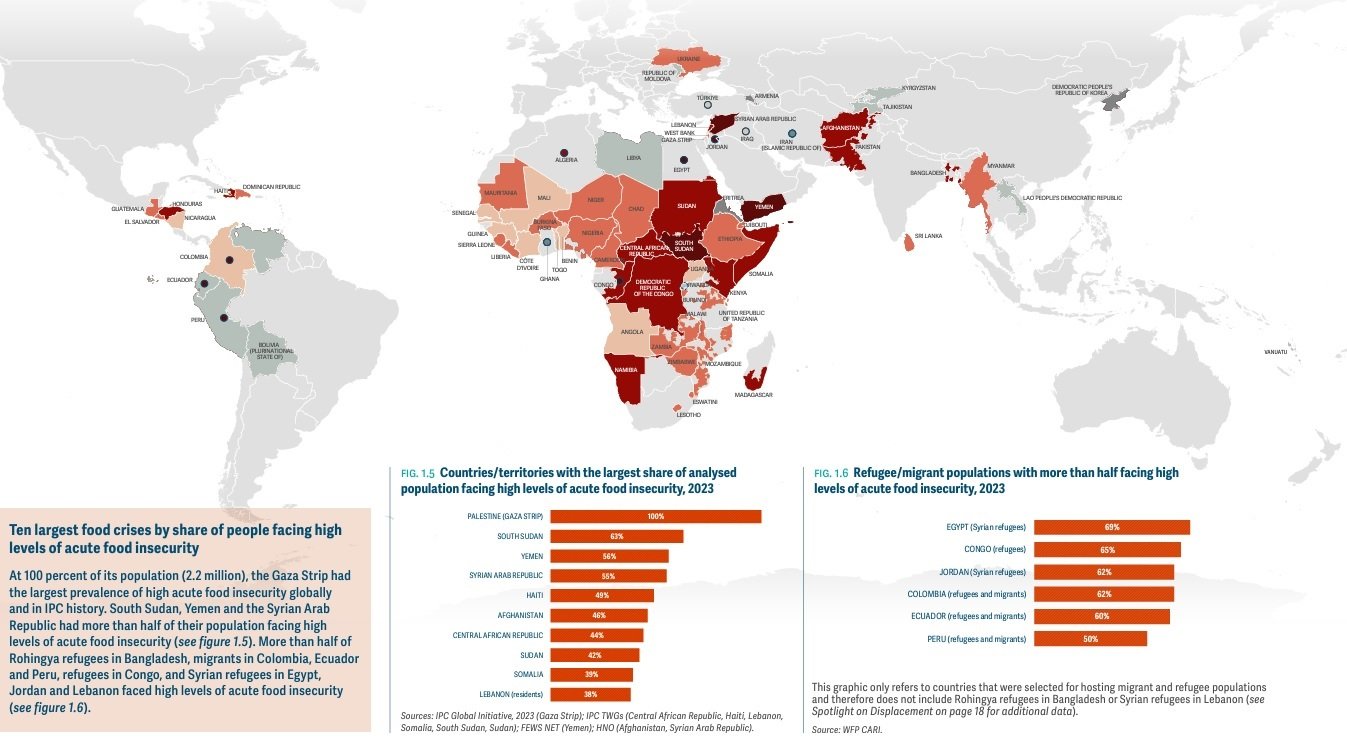

Billen, G., Garnier, J., Pomet, A. et al. Is food self-sufficiency possible for Reunion Island ? Regional Environnemental Change, 24, 58 (2024). [https:]]Résumé

Dans un contexte d’instabilité politique et économique, l’autosuffisance alimentaire des pays et territoires devient un enjeu brûlant. La Réunion est un petit territoire français densément peuplé et isolé au milieu de l’océan Indien. Le modèle GRAFS, permettant d’établir des bilans cohérents en utilisant l’azote (N) comme métrique commune pour toutes les cultures et denrées alimentaires, a été appliqué à La Réunion en considérant 11 sous-régions pour tenir compte de la variété des paysages. La Réunion consacre 87 % de sa production végétale en termes de protéines récoltées à l’exportation de sucre et de fruits tropicaux, tandis qu’elle importe 67 % de son approvisionnement alimentaire, 54 % de l’alimentation du bétail et 57 % de tous les apports d’azote fertilisant pour les sols agricoles. Au total, l’approvisionnement d’une tonne d’azote en alimentation nécessite l’importation de 2,7 tonnes d’azote en alimentation humaine, animale et fertilisante. Le modèle a également démontré que l'action simultanée sur trois leviers de changement permettrait d’atteindre l’autosuffisance en termes d’alimentation humaine, animale et fertilisante :

- la généralisation des rotations agroécologiques alternant légumineuses à grains et fourragères, céréales et autres cultures vivrières ;

- la reconnexion de l’élevage à l’agriculture et un meilleur recyclage des fumiers ainsi que des excréments humains ;

- une réduction drastique de l’alimentation animale dans le régime alimentaire réunionnais, jusqu’à 20 % des produits animaux dans l’apport protéique total par habitant, au lieu de la part actuelle de 60 %. La surface dédiée à la culture de la canne à sucre devrait être réduite à 15-25 % de sa valeur actuelle.

Le principal intérêt de l'article est de présenter différents scénarios afin que La Réunion puisse atteindre la souveraineté alimentaire. Cet objectif est incompatible avec la spécialisation actuelle de l’Île dans la production sucrière. L’autonomie du système agro-alimentaire de la Réunion, est biophysiquement possible, moyennant des bouleversements structurels considérables.

Pour accéder à un article plus simple et en français présentant les principales conclusions de l'article, voir : « L’île de La Réunion pourrait-elle atteindre la souveraineté alimentaire ? » (The Conversation)

L'insécurité alimentaire dans le monde (rapport du FSIN)

Articles connexes

Les grands enjeux alimentaires à travers une série de story maps du National Geographic

Des différentes manières de cartographier la pauvreté dans le monde

Atlas des Objectifs de développement durable (Banque mondiale)

Estimation du PIB agricole à l'échelle mondiale sur une trame de 10x10km²Cartes et données sur l'occupation des sols en France (à télécharger sur le site Theia)

Un Atlas de la PAC pour une autre politique agricole commune

Publication des résultats du recensement agricole 2020

-

17:33

17:33 Datavisualisation sur les prix Nobel attribués depuis 1901

sur Cartographies numériquesKerri Smith & Chris Ryan (2024). How to win a Nobel prize. Nature.

Le prix Nobel a été décerné dans trois domaines scientifiques – la chimie, la physique et la physiologie ou médecine – presque chaque année depuis 1901, à l’exception de quelques interruptions dues principalement aux guerres. Nature a analysé les données concernant 346 prix et 646 lauréats (les prix Nobel peuvent être partagés par trois personnes maximum) pour déterminer quelles peuvent être leurs caractéristiques.

Pour avoir les meilleures chances de remporter un prix Nobel, l’idéal est de naître en Amérique du Nord et d’y rester (54 % des prix Nobel décernés). Avec une chance légèrement inférieure, il est préférable de naître en Europe et d'y rester, ou de s'y installer. Les lauréats sont issus la plupart du temps de laboratoires d'autres lauréats.

Une analyse de 3 des 69 prix scientifiques décernés entre 1995 et 2017 révèle que quelques disciplines sont surreprésentées. Au cours du XXe siècle, seulement 11 prix Nobel ont été décernés à des femmes. Depuis 2000, 15 autres prix ont été décernés à des femmes. L'article comporte de nombreux graphiques ainsi qu'une datavisualisation animée qui montre bien les liens qui unissent ce réseau universitaire.

Articles connexes

Une vidéo sur l'évolution du réseau Internet (1997-2021) à partir du projet Opte

La carte mondiale de l'Internet selon Telegeography

Quand Facebook révèle nos liens de proximité

Une cartographie mondiale des points de connexion Wi-Fi réalisée dans le cadre du projet WiGLE

Mesurer le rayonnement des grandes puissances à travers leurs réseaux diplomatiques

L'essor parallèle de la Silicon Valley et d'Internet : du territoire au réseau et inversement

-

16:15

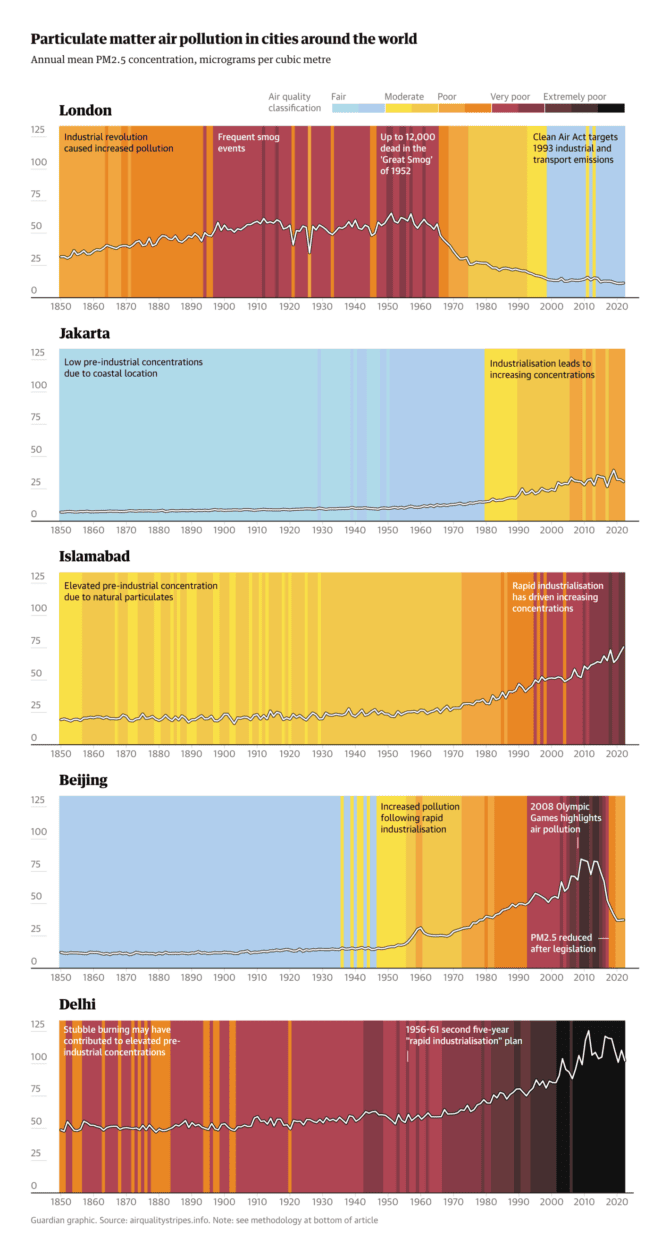

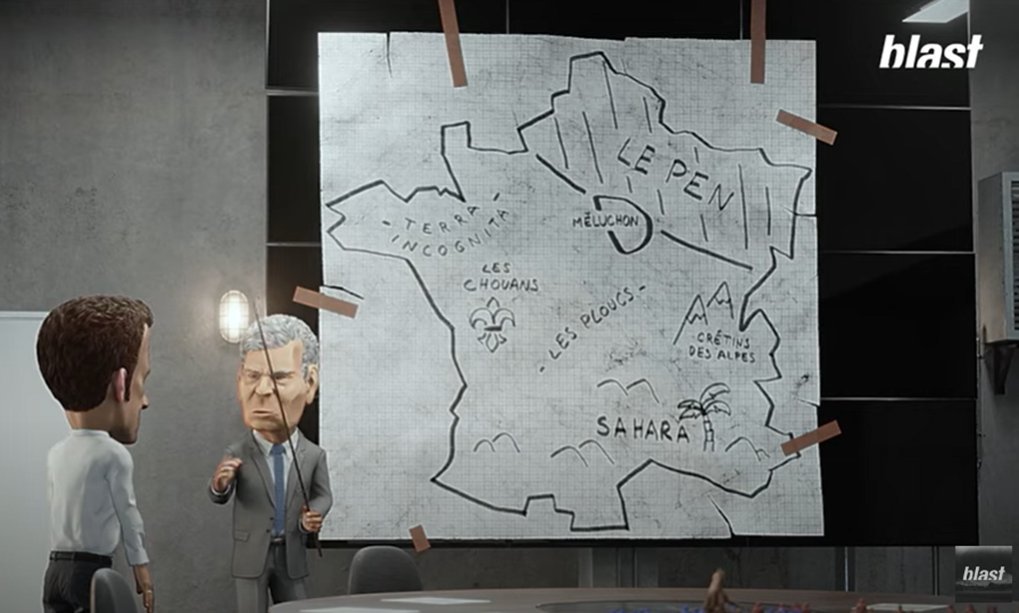

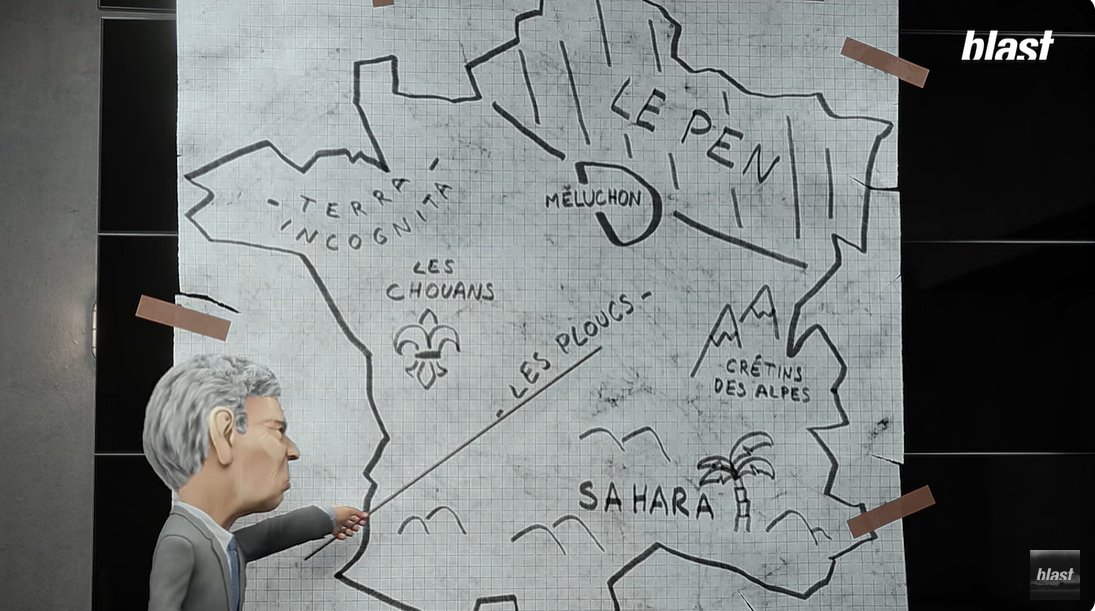

16:15 « Notre planète suffoque, et nos cartes restent muettes » (Karine Hurel)

sur Cartographies numériques

« Notre planète suffoque, et nos cartes restent muettes » (source : Libération)Pour la géographe Karine Hurel, il faut réinventer notre façon de cartographier le monde, afin de mieux le comprendre et pour protéger les écosystèmes dont nous dépendons. Cette approche anthropocentrée de la cartographie a ainsi privilégié une vision du monde centrée sur l’humain, reléguant au second plan la représentation des écosystèmes qui nous entourent, leur richesse et leur complexité. Or comment par exemple traduire la richesse d’un sol quand nos conventions cartographiques nous poussent à voir le monde uniquement d’en haut ? Comment exprimer l’essence d’un lieu, ses vulnérabilités ou notre attachement à celui-ci, quand la norme cartographique privilégie l’analyse de données quantifiables ? Comment prétendre protéger ce que nous ne savons pas représenter ? Ce manque de représentation du monde vivant dans nos imaginaires collectifs a très probablement contribué à la faible considération que nous avons accordée à notre environnement et à la crise écologique que nous vivons. Pourtant, les cartes ont un rôle crucial à jouer pour nous montrer l’invisible, et nous reconnecter au vivant. Elles peuvent être les catalyseurs d’une prise de conscience collective, les boussoles qui guideront nos sociétés vers un avenir plus durable. A elles seules, elles ont le pouvoir de lanceuses d’alerte.

Pour compléter

Transition écologique : le temps des villes et des territoires (Libération)« Comment réconcilier métropoles et campagnes, périphéries et centres-villes, écologie et habitat ? Plongée, en partenariat avec Popsu (Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines) dans les initiatives qui améliorent les politiques urbaines ».

Articles connexes

Paul Crutzen et la cartographie de l'Anthropocène

Cartographier l'anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle (IGN, 2024)

Environnement et justice dans les paysages anthropisés. Une exposition virtuelle du Leventhal Center

Cartes et données sur l'occupation des sols en France (à télécharger sur le site Theia)

Cartographies actuelles. Enjeux esthétiques, épistémologiques et méthodologiques

Les nouvelles façons de « faire mentir les cartes » à l'ère numérique

La carte, objet éminemment politique

-

15:40

15:40 Une cartographie réglementaire incohérente menace silencieusement les rivières et les ruisseaux

sur Cartographies numériques

Messager M. L., Pella H., Datry T. (2024). Inconsistent Regulatory Mapping Quietly Threatens Rivers and Streams. Environmental Science & Technology. DOI : [https:]]Les cours d’eau français, qui n’ont de définition officielle que depuis 2015, sont inégalement protégés d’un département à l’autre, où un même cours d’eau pourra successivement gagner ou perdre ce statut réglementaire. Des disparités qui peuvent affecter la santé des bassins versants. C’est ce que montre cette étude qui a voulu reconstituer la carte de tous les cours d’eau officiellement reconnus dans notre pays, une démarche unique au monde. Les chercheurs de l’Inrae dénoncent les failles d’un chantier qui « menace les rivières et les ruisseaux ».

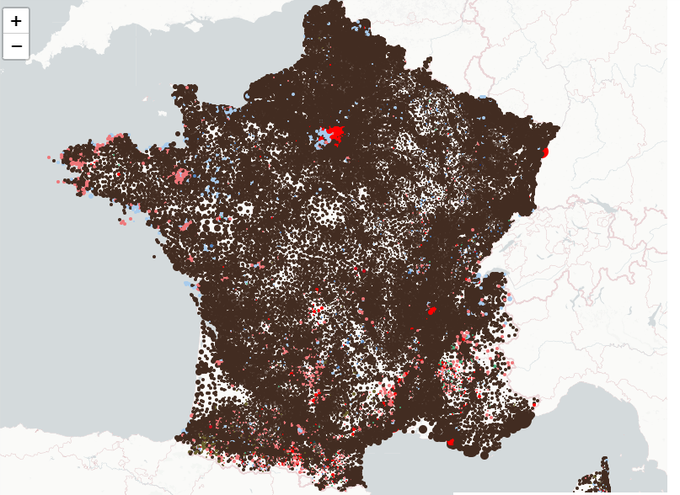

Carte nationale des cours d'eau protégés par la loi sur l'eau en France métropolitaine en 2023 (source : Messager & al., 2024)

En comparant ces cartes à la base de données topographique de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), les auteurs estiment qu’environ un quart des tronçons hydrographiques précédemment cartographiés, les lignes bleues (pointillées ou non) sur les cartes topographiques, ont été qualifiés de non-cours d’eau.

Cette analyse met également en lumière des variations géographiques frappantes dans l’étendue des cours d’eau protégés au titre de la loi sur l’eau. Si certains ruisseaux sont considérés comme cours d’eau dans un département, ils peuvent être considérés comme non-cours d’eau ou disparaître totalement de la carte dans le département voisin ! Ces variations reflètent une application inégale de la définition officielle du cours d’eau, et peuvent compromettre la continuité amont aval du réseau fluvial.

Pour évaluer les implications de la définition légale et de la cartographie des cours d’eau réalisée au titre de la loi sur l’eau à l’échelle nationale, les auteurs ont compilé et harmonisé 91 cartes départementales couvrant toute la France métropolitaine, sauf la Corse. Cette nouvelle carte nationale des cours d’eau comprend plus de 2 millions de tronçons couvrant 93 % de la France métropolitaine, le reste ayant été laissé de côté au cas par cas par certains départements.

L'hydrographie est sociale et politique, insistent les auteurs. « L'effacement d'un cours d'eau sur une carte réglementaire peut se traduire par son efficacement réel du paysage, en le rendant vulnérable au remblaiement, au creusement de fossés [...] ou aux prélèvements d'eau. » Cela montre bien qu'on ne peut pas détacher la dimension technique des données de la dimension politique de leur usage. Le traitement de l'information est un continuum politique.

L'hydrographie est sociale et politique (source : Messager & al., 2024).

Pour compléter

« Une cartographie inédite des cours d’eau officiels pointe les incohérences de la réglementation » (The Conversation).

« A cause d’une cartographie incohérente», les ruisseaux poussés dans le fossé » (Libération).

« Quand le gouvernement et la FNSEA redessinent la carte des cours d’eau » (Reporterre).

Articles connexes

Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100

La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)

Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security

La cartographie des déchets plastiques dans les fleuves et les océans

Les barrages vieillissants constituent une menace croissante à travers le monde (rapport de l'ONU)

L'histoire par les cartes : plus de deux siècles d'aménagements fluviaux sur le Rhin

Un jeu de données SIG sur les fleuves qui servent de frontières dans le monde

Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)

Données de réanalyse hydrologique concernent les débits fluviaux et les inondations (GloFAS v4.0)

Diffusion de la 1ère version de la BD TOPAGE® métropole

-

6:26

6:26 Cartographier l'espace stratégique de la Chine

sur Cartographies numériques

L’objectif du rapport « Cartographier l’espace stratégique de la Chine » de Nadège Rolland (NBR, septembre 2024) est de mieux comprendre ce qui constitue l’espace imaginé de la Chine au-delà de ses frontières nationales et de ses revendications terrestres et maritimes. Les dirigeants chinois considèrent cet espace comme vital pour la poursuite de leurs objectifs politiques, économiques et de sécurité ainsi que pour la réalisation de l’essor de la Chine.

Nadège Rolland (2024). Mapping china’s strategic space, The Nation Bureau of Asian Research.

« Mapping china’s strategic space » (Rapport à télécharger en pdf)- Introduction

- Chapitre 1 : l'espace stratégique

- Chapitre 2 : le retour de la géopolitique

- Chapitre 3 : « positionnement » de la Chine : puissance et identité

- Chapitre 4 : la logique et la grammaire de l'expansion

- Chapitre 5 : conclusion : une nouvelle carte ?

Les discussions internes sur l’expansion, initiées avant l’effondrement de l’Union soviétique, sont toujours en cours en République populaire de Chine. Fortement influencées par la géopolitique classique, ces discussions sont intimement liées à la perception que le pays a de sa puissance et à ses aspirations hégémoniques. Le besoin de lutter pour conquérir de l’espace s’accompagne d’une peur persistante de l’endiguement par l'étranger. La définition d’une sphère d’intérêt et d’influence géographique élargie est apparue pour la première fois sous la forme d’une carte mentale quasi-globale vers 2013, et cette conception perdure malgré le ralentissement économique actuel de la Chine. Plus récemment, cette carte mentale s’est étendue pour inclure l’« espace » économique et idéologique ainsi que les géographies physiques.

Conséquences politiques

- Bien que les élites gouvernementales et universitaires nient farouchement les aspirations hégémoniques de la RPC, elles sont bien palpables, même si elles ne se matérialisent pas nécessairement de la même manière que dans les périodes historiques précédentes. Comprendre comment son espace stratégique est défini permet d'anticiper la direction future que pourraient prendre la politique étrangère et la grande stratégie de la Chine, à condition que ses élites continuent de croire que la puissance de leur pays s'accroît par rapport à celle des États-Unis.

- Les élites chinoises considèrent l'expansion de la Chine comme le résultat inévitable de sa puissance et de ses intérêts croissants. Elles considèrent que toute résistance extérieure et toute tentative de contenir cette expansion sont inévitables. Les puissances extérieures ne peuvent pas faire grand-chose pour apaiser les craintes de Pékin d'un encerclement ou d'un confinement hostile de la part de pays étrangers.

- L'importance géostratégique du continent eurasien et des océans qui l'entourent pour la RPC est indéniable, tout comme le lien entre les espaces stratégiques de la Chine et de la Russie. L'expansion maritime et mondiale de la Chine n'aurait pas été possible et ne pourrait pas être durable sans une zone arrière sécurisée. La Russie continuera à jouer un rôle clé dans les calculs géostratégiques de Pékin dans un avenir proche.

- La définition de l’espace stratégique de la Chine, qui a atteint une échelle quasi-mondiale, pourrait accroître le risque de contentieux, voire de conflit, notamment dans ce qu’elle définit comme ses « nouvelles frontières stratégiques ». Pékin pourrait également être déjà confrontée à la perspective d’une extension excessive, avec la nécessité éventuelle de réviser sa conception de l’espace stratégique. Il s’agit là d’une préoccupation émergente pour les penseurs stratégiques chinois, qui devrait être prise en compte par leurs homologues américains.

Le projet Mapping China's Strategic Space s'appuie sur les travaux menés par le National Bureau of Asian Research (NBR) au cours de la dernière décennie pour appréhender les tentatives des élites intellectuelles et politiques chinoises de définir une vision de leur pays comme une grande puissance sur la scène mondiale. La principale question du projet de recherche découle d'une invitation de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis à la chercheuse principale, Nadège Rolland, à témoigner lors de l'audition de mars 2021 « America's Way Forward in the Indo-Pacific » présidée par les représentants Ami Bera et Steve Chabot. Pour pouvoir répondre aux questions de la commission sur l'attitude que les Etats-Unis devaient adopter, il semblait impératif de comprendre d'abord la vision de la Chine sur la région. Il est immédiatement apparu que Pékin ne désignait pas la région comme « Indo-Pacifique » (sauf pour décrire la stratégie américaine) mais comme la « périphérie » de la Chine, ce qui suggère une conception sino-centrée de la région. Cette dénomination elle-même, ce qu'elle implique et ce qu'elle comprend mériterait d'être examinée plus en détail. C'est ainsi qu'est né le projet « Cartographie de l'espace stratégique de la Chine ».

Le rapport dirigé par Nadège Rolland contient une série de cartes sur les sphères d'influence de la Chine avec des projections intéressantes centrées sur l'océan Pacifique et l'océan Indien (cartes réalisées par Louis Martin-Vezian). A découvrir dans la conclusion du rapport : une carte originale par cercles concentriques, inspirée de la projection proposée en 2013 par le géographe chinois Hao Xiaoguang. Cela pose la question des limites d'une cartographie par aires quand l'influence s'exerce plutôt aujourd'hui à travers des réseaux.

Les cercles concentriques de l'espace stratégique de la Chine (source : Mapping china’s strategic space, 2024)

Pour compléter

You read a lot about The South China Sea as a current geopolitical hotspot. Have a look at this 1944 map from the US Navy to see that this isn't a new development at all. Really interesting map. Source: [https:]] #mapmonday pic.twitter.com/uBPItfFpCA

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) September 19, 2021Articles connexes

Mapping China's Strategic Space : un site d'analyse géopolitique à base de cartes

La carte, objet éminemment politique : la Chine au coeur de la "guerre des cartes"

La carte, objet éminemment politique. Quels niveaux de soutien ou de critique vis à vis de la Chine au niveau international ?

La carte, objet éminemment politique. Les tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine

Comment la Chine finance des méga-projets dans le monde

Étudier l'expansion de la Chine en Asie du Sud-Est à travers des cartes-caricatures

Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance

Tentative de "caviardage cartographique" à l'avantage de la Chine dans OpenStreetMap

Trois anciennes cartes de la Chine au XVIIIe siècle numérisées par l'Université de Leiden

Etudier les densités en Chine en variant les modes de représentation cartographique

-

7:25

7:25 Comment les ordinateurs et les cartographes ont redessiné notre monde (Leventhal Map & Education Center)

sur Cartographies numériques

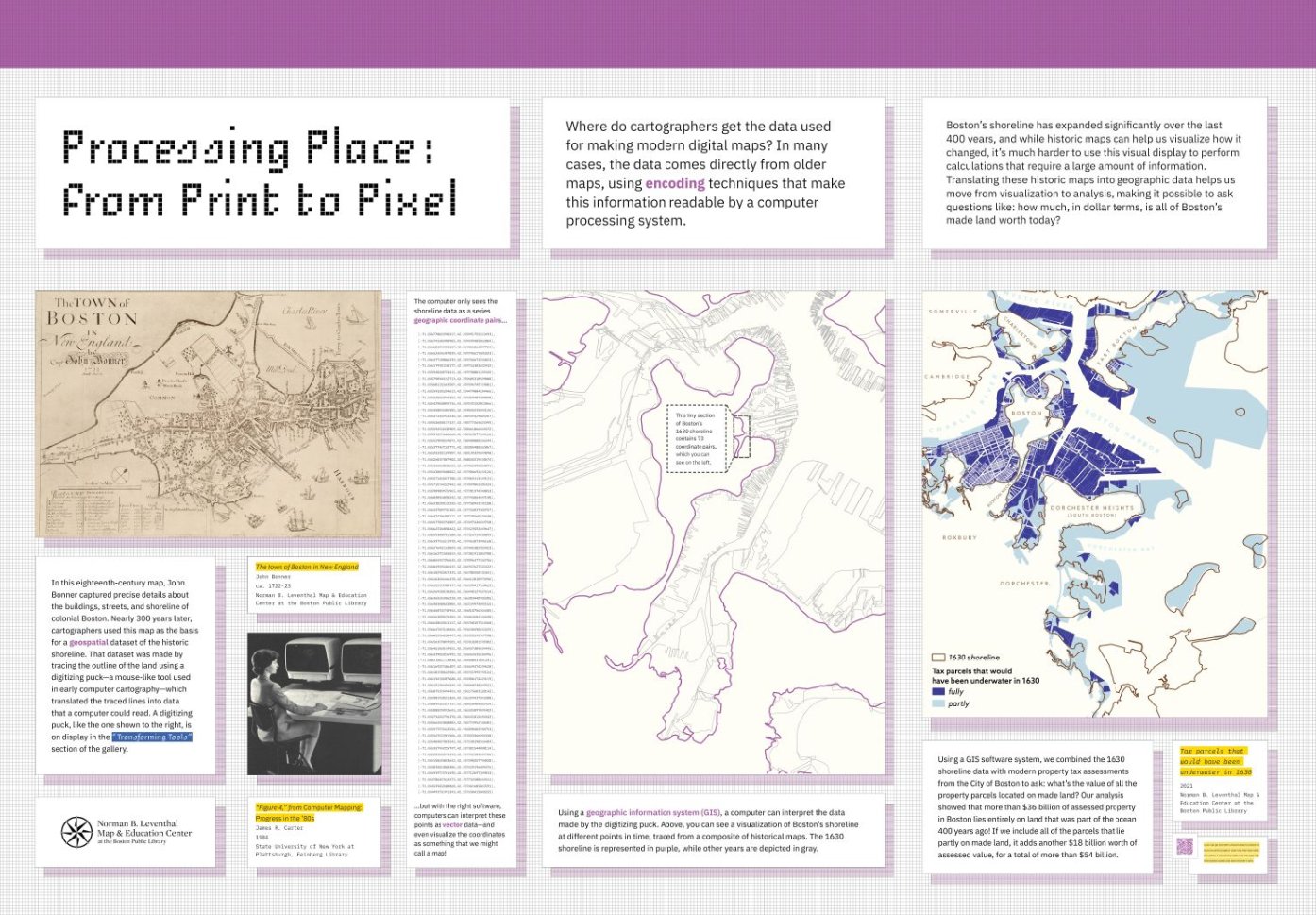

« Processing Place. How computers and cartographers redrew our world » : une exposition virtuelle du Leventhal Map & Education Center.

Aujourd’hui, les cartes que nous utilisons le plus souvent dans notre vie quotidienne sont réalisées par ordinateur. Même les plus simples d’entre elles s’appuient sur de vastes bases de données d’informations géographiques et sur des systèmes complexes d’analyse et de visualisation. L'exposition Processing Place invite à découvrir comment les ordinateurs et la cartographie ont fusionné et ont redessiné notre monde au cours du XXe siècle.

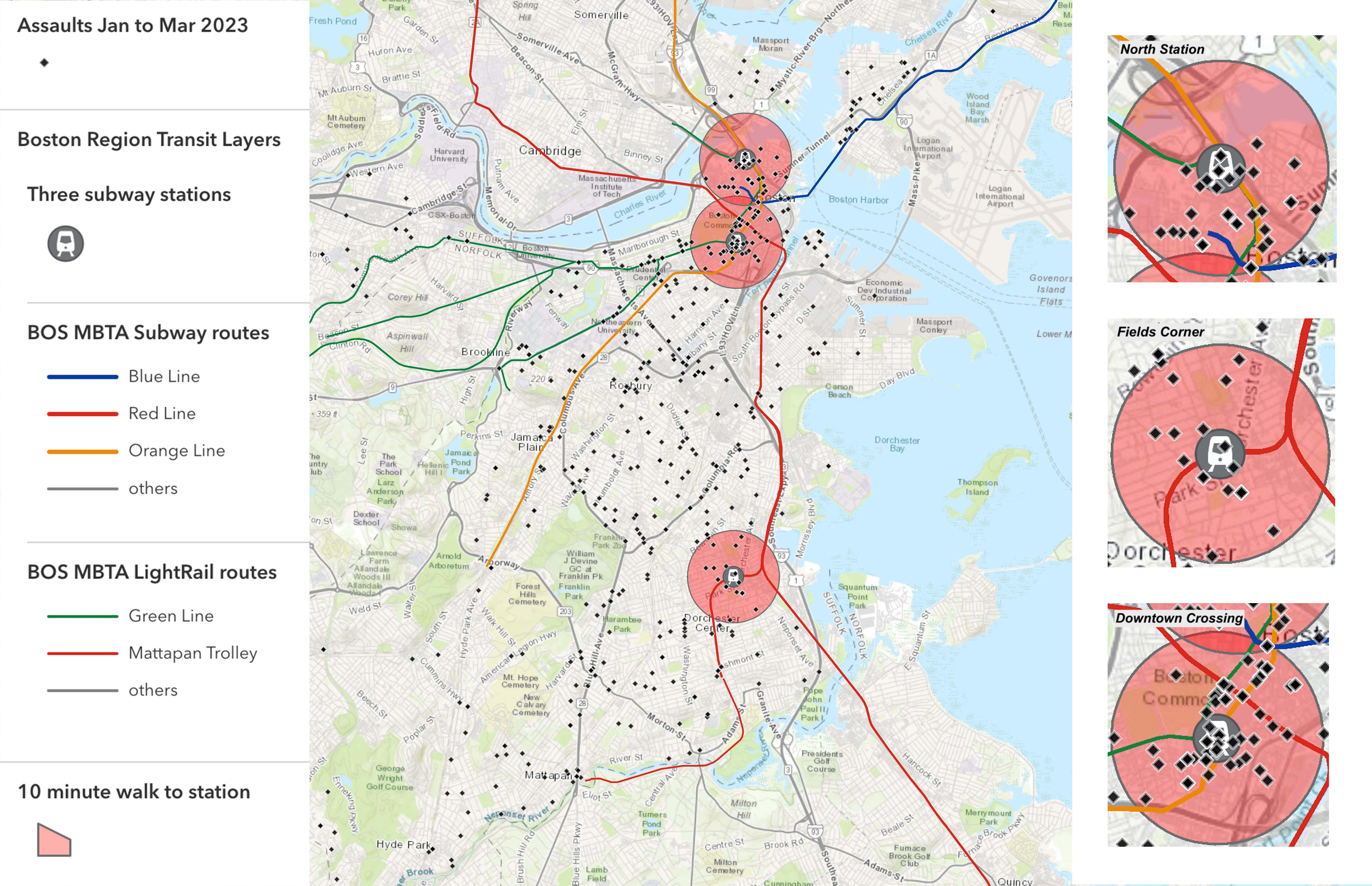

Le « traitement des lieux » est à prendre ici dans un sens historique non seulement en termes de calcul numérique, mais comme une partie d’un processus cartographique dynamique et en constante évolution. Faire des observations, transformer ces observations en idées et utiliser ces idées pour argumenter sur des objectifs individuels ou collectifs est une activité humaine essentielle. En confiant une grande partie de notre réflexion et de notre analyse spatiales dans la mémoire des disques durs et des serveurs informatiques, nous avons en quelque sorte rendu la cartographie moins humaine.Si les cartes informatiques en sont venues à dominer notre imagination géographique, le processus de création de données numériques ouvre la voie à la création de nvelles cartes qui répondent à de nouveaux types de questions spatiales (cf cartes avec zones tampons). La fameuse carte de William Bunge sur la Nouvelle-Angleterre après la guerre nucléaire (1988) repose sur des zones tampons circulaires et montre que la carte peut servir à envisager (éviter) des futurs possibles (ou redoutés).

Les exemples sont souvent empruntés dans l'espace proche : il s'agit principalement de plans et de cartes de l'État du Massachussets, issus des archives du Leventhal Map & Center Education. L'occasion de découvrir par exemple l'histoire de l'île Nomans Land, base militaire de la Deuxième Guerre mondiale transformée en réserve écologique et désormais fermée à tout usage public. Mais les réflexions se situent à un niveau beaucoup plus large. L'exposition donne à réfléchir à la capacité d'anticipation des cartes à travers par exemple la carte des déplacements à Chicago pour éclairer les décisions des urbanistes. Les "lignes de désir" sur cette carte de 1951 sont des modèles du futur tout autant que des cartes du présent.

Les cartes peuvent être zoomées (penser à faire défiler les flèches car certaines rubriques présentent plusieurs cartes). Avec les commentaires disponibles juste à côté, le visiteur est invité à apprécié chaque carte avec tous ses détails.

Processing Place est exposé au Leventhal Map & Education Center de la Bibliothèque publique de Boston de septembre 2024 à mars 2025. L'entrée est gratuite. Planifiez votre visite ou explorez le catalogue numérique ci-dessous :

- De l'imprimé au pixel

- Atlas informatique du Kenya

- Scène de salle informatique

- Atlas du Bangladesh

- Carte de la forêt

- Lac Istokpoga

- Visualisation des ressources

- Inventaire des terres du Canada

3. Faire une différence : l'inventaire des terres du Canada

- Ressources sur le banc Georges et les hauts-fonds de Nantucket

- Carte des baleines

- Nantucket, Massachusetts : utilisation du sol en 1985

- Comté de Nantucket : photographie aérienne (4-710), 20 septembre 1984

- Outils de dessin variés

- Film de Scribe

- Plan d'implantation illustratif : zone de renouvellement urbain du Government Center, Massachusetts R-35

- TM 5-230 Dessin topographique

- Pays du Suffolk : photographies aériennes, 1952 et 1971

- Bloc de codage FORTRAN

- Numérisation du palet

- Évaluation linéaire à 16 niveaux du lac Bullfrog

- Symboles de nuances pour traceur électrostatique - shadeset P1

- Zones tampons autour des affluents

- Contamination de l'approvisionnement en eau du DEP

- Zones du Massachusetts présentant un risque environnemental critique

- Portrait spatial des États-Unis

- Première image du Texas prise par Landsat 1

- Carte de la mission de la navette spatiale STS-7

- Atlas urbain, données sur les secteurs pour les zones statistiques métropolitaines standard (Boston, Massachusetts)

- Compter les enfants

- Atlas de la métropole d'Atlanta : les années 1970

- Hexagone

- Programme d'amélioration des quartiers de la ville de Milwaukee

- Cahier d'exercices III

- ENIAC

- Terre de Noman

- Sécurité intérieure et protection des infrastructures critiques : Projet pilote de préparation de Boston

- Exercice d'essai national – Opération Ivy

- Le sud de la Nouvelle-Angleterre après une attaque nucléaire

- Étude sur les transports dans la région de Chicago : rapport final (en trois parties), volume I

- Lumières et enseignes de la ville

- Kiosque de localisation des distances de marche

- Sélection de matériel et de brochures Etak

Environnement et justice dans les paysages anthropisés. Une expo virtuelle du Leventhal Center

Bouger les lignes de la carte. Une exposition du Leventhal Map & Education Center de Boston

America transformed : une exposition cartographique organisée par le Leventhal Map & Education Center

L'histoire par les cartes : l'histoire de la rénovation urbaine de Boston depuis les années 1920

Cartographies actuelles. Enjeux esthétiques, épistémologiques et méthodologiques

Les nouvelles façons de « faire mentir les cartes » à l'ère numérique

Du métier de cartographe et de ses évolutions

-

4:13

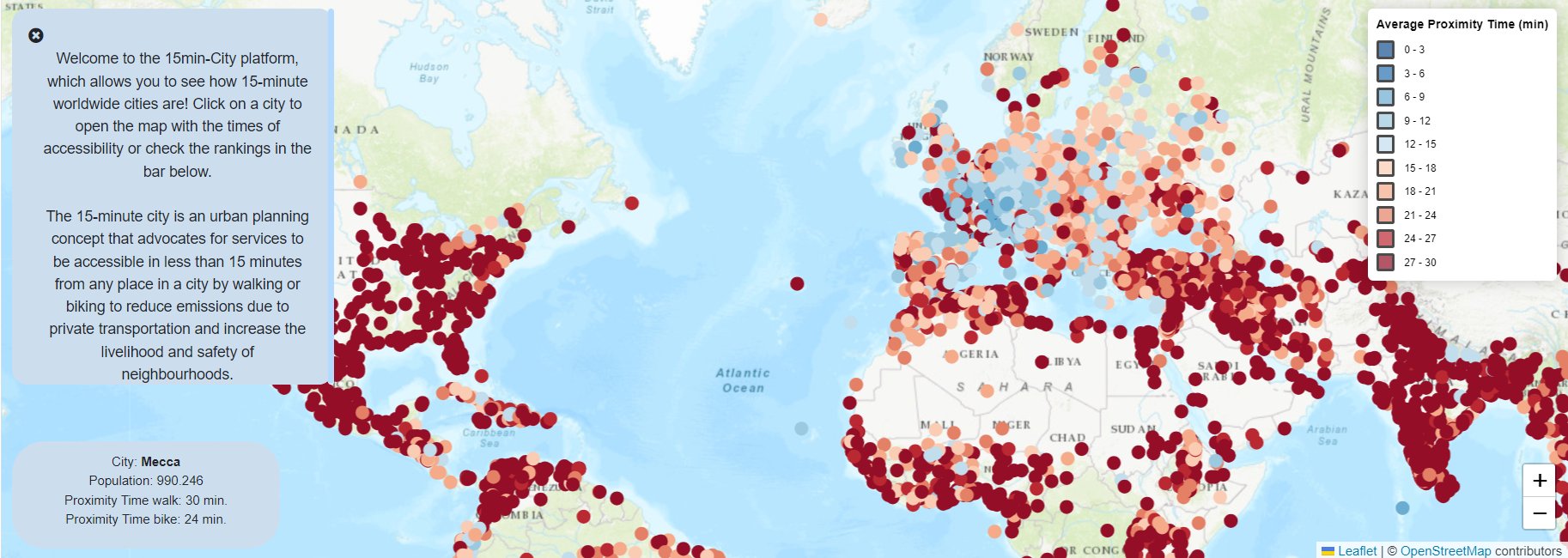

4:13 La « ville à 15 minutes » par les laboratoires Sony CSL de Rome

sur Cartographies numériques

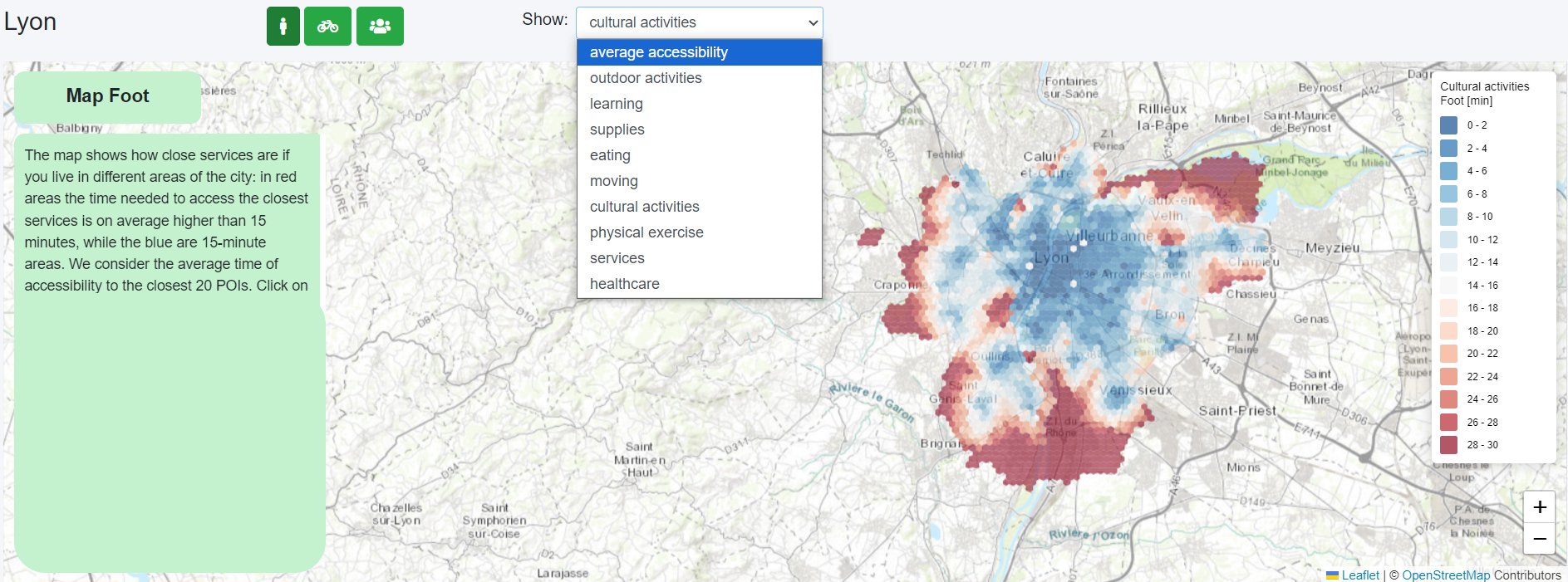

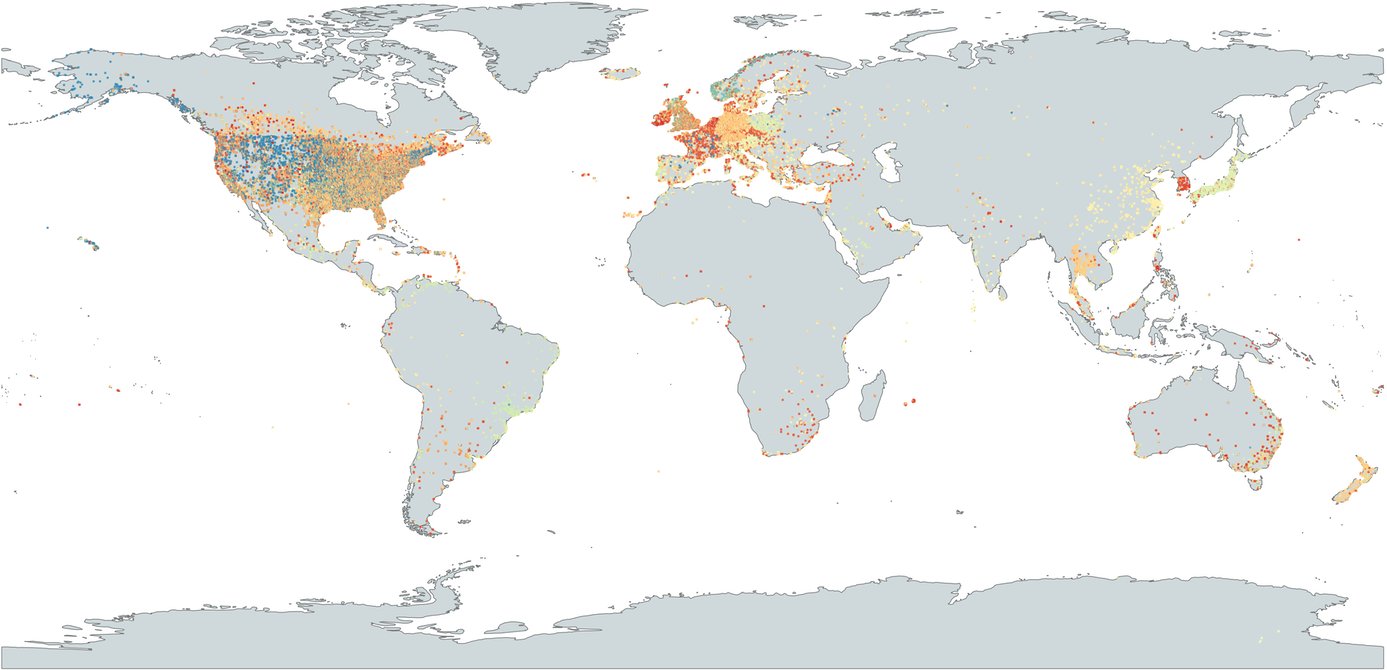

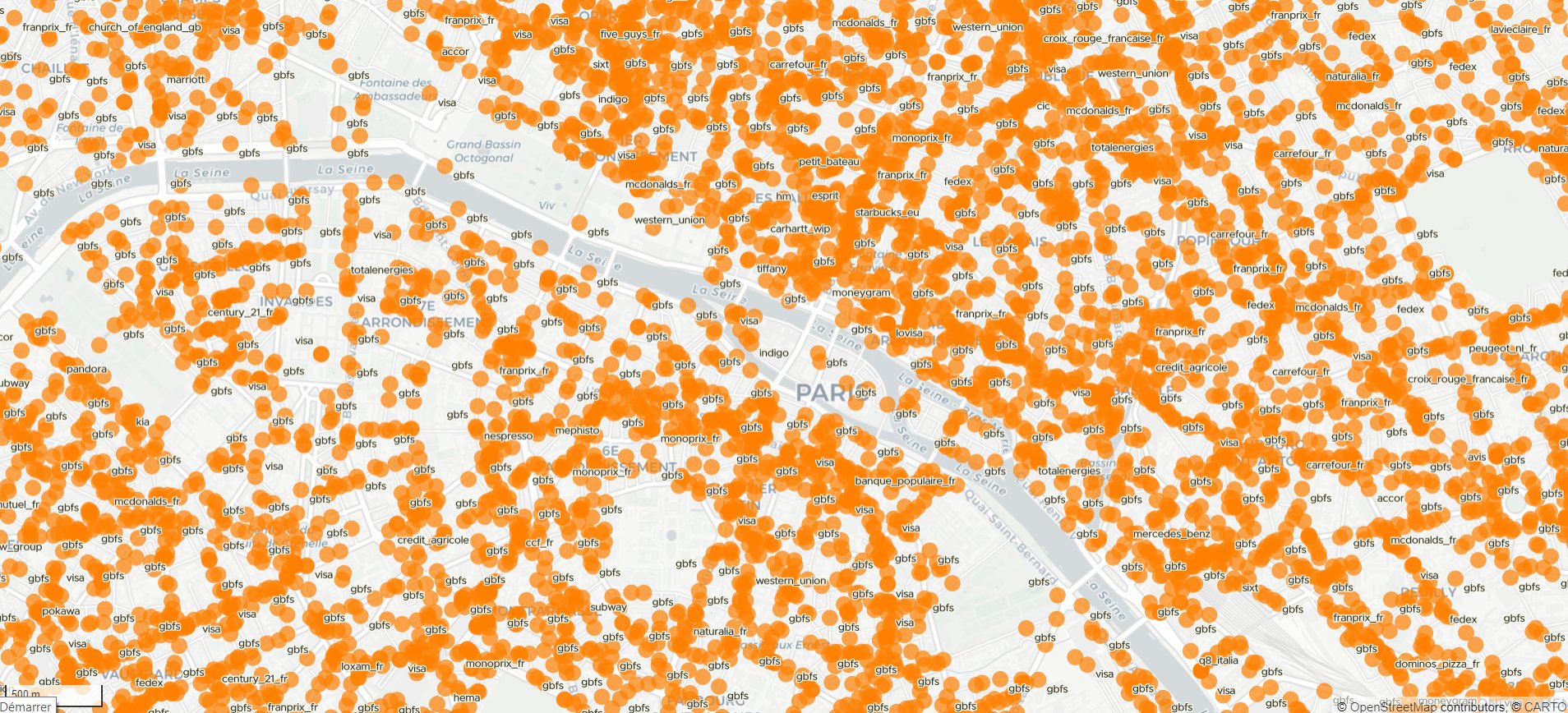

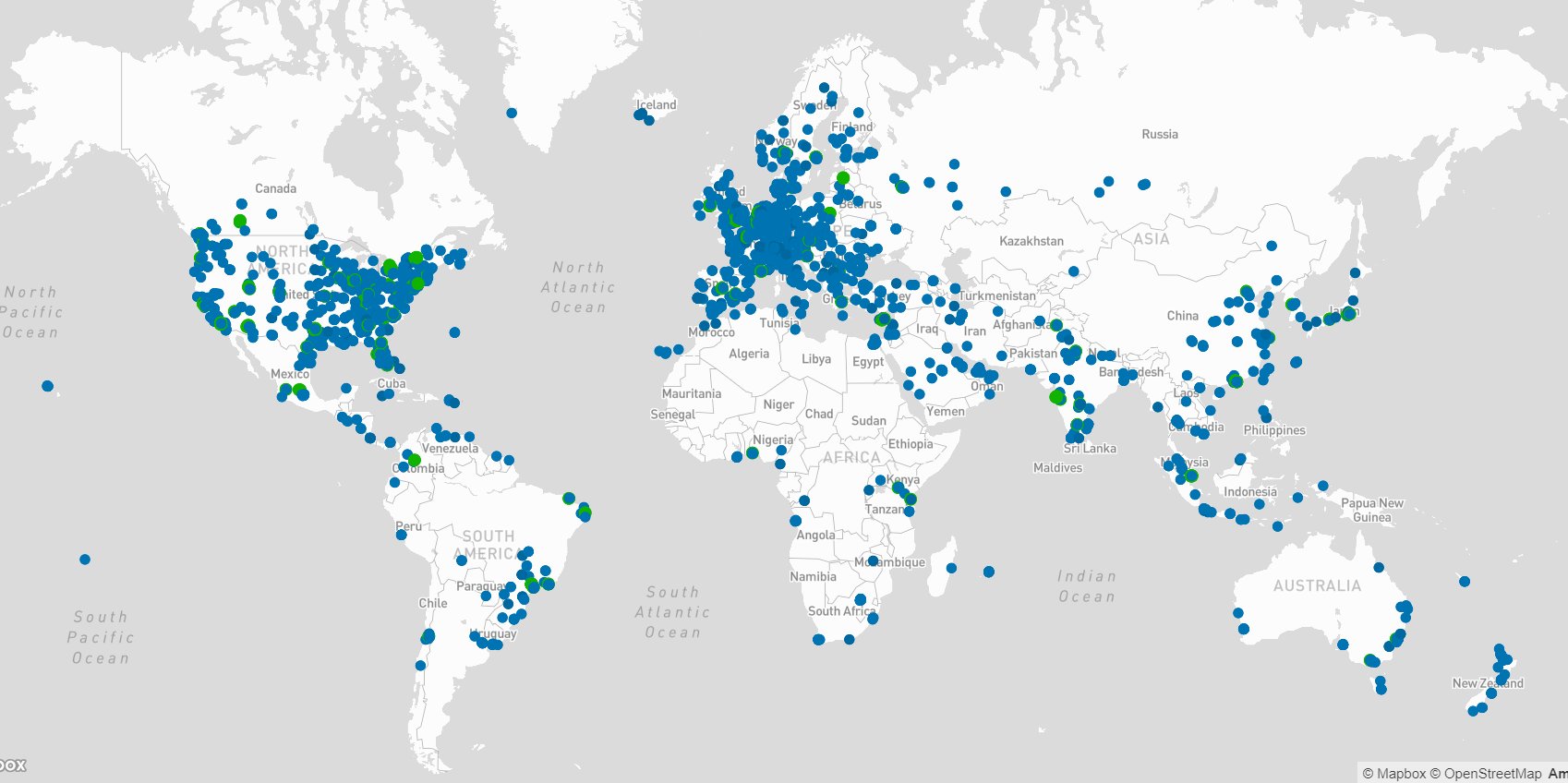

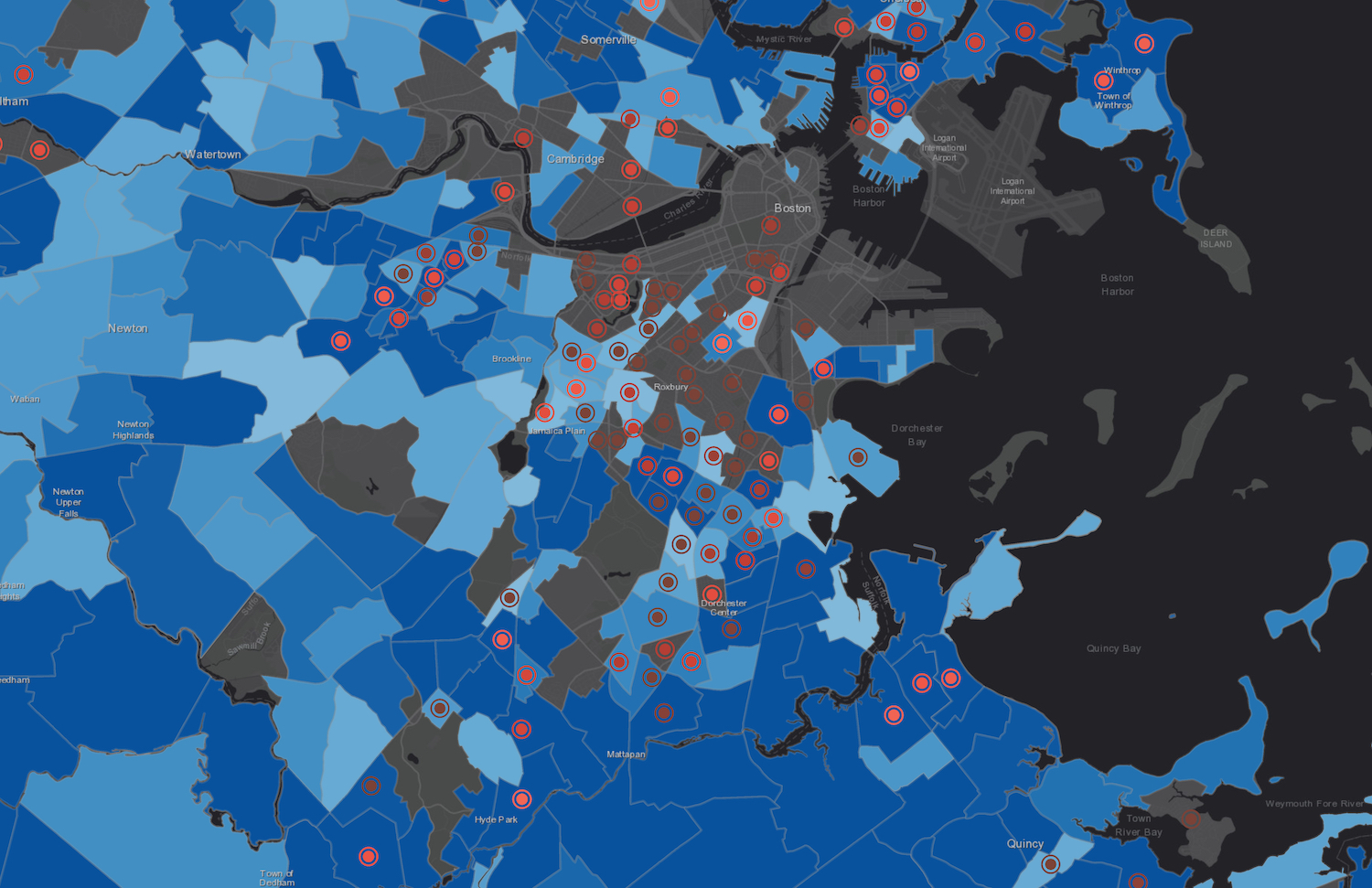

Le site 15min-City a été développé par les laboratoires Sony Computer Science (Sony CSL) de Rome. L'objectif est de fournir un cadre universel pour les « villes à 15 minutes ». Le document Un cadre universel pour des villes inclusives de 15 minutes part de l'idée que les zones urbaines fonctionnent de manière plus efficace, plus équitable et plus durable lorsque les services quotidiens vitaux et les commodités essentielles sont accessibles dans un rayon de 15 minutes à pied ou à vélo. La carte fournit des informations pour un très grand noombre de villes dans le monde.Carte interactive des « villes à 15 minutes » dans le monde (source : 15min-City)

En cliquant sur une ville, on accède à une carte qui montre l'accessibilité des services à partir de chaque zone hexagonale. La couleur de chaque hexagone correspond au nombre de minutes nécessaires pour accéder à un certain nombre de services essentiels à pied ou à vélo. On peut choisir son mode de déplacement à pied ou à vélo. On peut également choisir d'afficher les temps d'accessibilité pour chaque catégorie de service (activités de plein air, éducation, approvisonnement, restauration, lieux de transport, activités culturelles, exercice physique, services publics, soins de santé). Si le temps de trajet est inférieur à 15 minutes, la zone est en bleu, sinon elle s'affiche en rouge. Tout l'intérêt du site est de pouvoir faire des comparaisons en fonction des villes et des services disponibles.

Choix d'une ville et comparaison des temps de déplacement en fonction du type de service (source : 15min-City)

L'étude de Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli dirigée par Vittorio Loreto (Sony CSL – Rome) a été présenté dans Nature Cities. Elle analyse un grand nombre de villes dans le monde et constate que, dans le cadre de la ville des 15 minutes, l'accessibilité aux services par les citoyens est très hétérogène à la fois au sein et entre les villes, ce qui signifie que les zones urbaines présentent un niveau élevé d'inégalités dues principalement à la difficulté d'accès aux services pour les citoyens.

Pour les États-Unis, on peut également consulter le site Close qui permet de découvrir les quartiers propices à la marche, au vélo et aux transports en commun. Close permet aux utilisateurs de sélectionner les destinations et les équipements importants, puis de créer une carte des temps de déplacement aux États-Unis, basée sur les temps de trajet à pied, à vélo et en transports en commun.

Articles connexesLa ville du quart d'heure en cartes et en schémas

Des « œufs au plat » aux « œufs brouillés » : comment la crise Covid a remodelé nos villesLe Mobiliscope, un outil de géovisualisation pour explorer les mobilités urbaines heure par heure

Portail des mobilités dans le Grand Paris (APUR)

Les villes face au changement climatique et à la croissance démographique

Data visualisations pour étudier l'expansion urbaine

Le rythme cardiaque de la ville : Manhattan heure par heure

-

2:59

2:59 Carte détaillée des microplaques tectoniques de la Terre avec ses 1 180 terranes

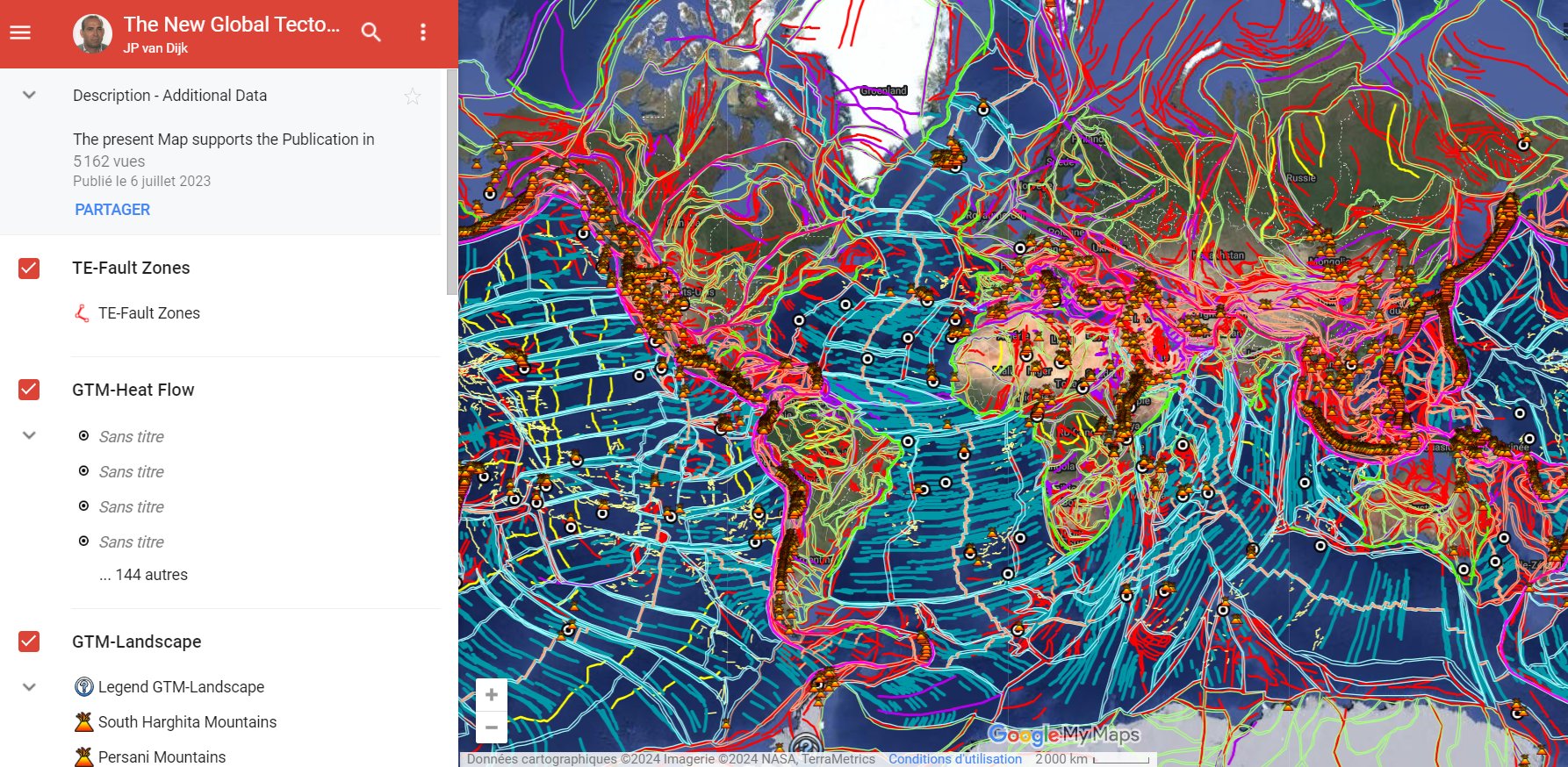

sur Cartographies numériquesVan Dijk, JP. (2023). The New Global Tectonic Map – Analyses and Implications. Terra Nova, 2023 [La nouvelle carte tectonique mondiale : analyses et implications]

Résumé

L'article présente un nouveau modèle tectonique de la Terre, basé sur une nouvelle interprétation tectonique complète réalisée dans le cadre d'un projet de recherche conduit sur 10 années. Ce modèle repose sur une énorme quantité de données géophysiques et géologiques. Environ 11 000 éléments tectoniques (failles et chevauchements, failles transformantes, zones de rift, marges passives, crêtes d'expansion océanique et autres caractéristiques) ont été cartographiés et classés conformément à la littérature géologique. La surface complète de la Terre a été subdivisée en 1 180 terranes tectoniques plus ou moins grands. Des analyses statistiques numériques multi-échelles de la structure tectonique sur l'orientation, la longueur et la surface sont présentées sur les éléments tectoniques numérisés et les terranes classés en utilisant le premier jumeau numérique de la Terre. Une représentation graphique à travers des cartes avec différentes projections et points de vue, ainsi que des vues planétaires, est présentée pour illustrer la nouvelle subdivision. Certaines implications importantes pour les reconstructions de la tectonique des plaques sont discutées.

Carte détaillée

Une carte détaillée des microplaques tectoniques du monde a été lancée en 2023. Il s'agit d'une annexe à la publication de van Dijk (2023). Elle montre les éléments tectoniques (failles, chevauchements, zones de subduction, marges passives, zones de rift, sutures). Sur cette carte, la Terre est subdivisée en 1 180 plaques, également appelées « terranes » (à distinguer des micro-continents). La carte est accessible en haute résolution sur Google Maps et Google Earth.

Carte détaillée des microplaques tectoniques de la Terre avec ses 1 180 terranes (source : Van Dijk, 2023)

Légende de la carte :- En vert : limites des terranes (microplaques) dans les blocs continentaux

- En cyan : terranes des plaques océaniques

- En orange : terranes à l'intérieur des ceintures mobiles

- En bleu : failles transformantes océaniques

- En rouge : zones de failles dans la ceinture continentale et montagneuse

- En violet : principales zones de subduction et zones de suture

- Points orange : volcans

Un nouveau modèle de plaques tectoniques pour actualiser notre compréhension de l'architecture de la Terre

Un modèle géologique retraçant l'évolution de la surface de la Terre au cours des 100 derniers millions d'années

Cartes-posters sur les tsunamis, tremblements de terre et éruptions volcaniques dans le monde (NOOA, 2022)

Carte-poster des tremblements de terre dans le monde de 1900 à 2018 (USGS)

Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques

Une anamorphose originale montrant l'exposition accrue des populations au risque volcanique

Les éruptions volcaniques et les tremblements de terre dans le monde depuis 1960

Carte lithologique de la France au 1/50 000e sur InfoTerre (BRGM)

Asteroid Launcher, un outil pour simuler l'impact d'un astéroïde sur la Terre

-

19:06

19:06 Une cartographie inédite des cours d’eau officiels pointe les incohérences de la réglementation

sur Cartographies numériquesLes cours d’eau français, qui n’ont de définition officielle que depuis 2015, sont inégalement protégés d’un département à l’autre, où un même cours d’eau pourra successivement gagner ou perdre ce statut réglementaire. Des disparités qui peuvent affecter la santé des bassins versants. C’est ce que montre une récente étude qui a voulu reconstituer la carte de tous les cours d’eau officiellement reconnus dans notre pays, une démarche unique au monde. Portée par les chercheurs Mathis Messager, Herve Pella et Thibault Datry, elle place sur une seule et même carte les différents cours d'eau français et leur degré de classification.

Cartographie des cours d'eau par département (source : Messager, Pella, Datry, 2024).

Pour évaluer les implications de la définition légale et de la cartographie des cours d’eau réalisée au titre de la loi sur l’eau à l’échelle nationale, les auteurs ont compilé et harmonisé 91 cartes départementales couvrant toute la France métropolitaine, sauf la Corse. Cette nouvelle carte nationale des cours d’eau comprend plus de 2 millions de tronçons couvrant 93 % de la France métropolitaine, le reste ayant été laissé de côté au cas par cas par certains départements.L'hydrographie est sociale et politique, insistent les auteurs. « L'effacement d'un cours d'eau sur une carte réglementaire peut se traduire par son efficacement réel du paysage, en le rendant vulnérable au remblaiement, au creusement de fossés [...] ou aux prélèvements d'eau. » Cela montre bien qu'on ne peut pas détacher la dimension technique des données de la dimension politique de leur usage. Le traitement de l'information est un continuum politique.

L'hydrographie est sociale et politique (source : Messager, Pella, Datry, 2024).

Pour en savoir plusMessager, M. L., Pella H., Datry, Th. (2024). Inconsistent Regulatory Mapping Quietly Threatens Rivers and Streams [Une cartographie réglementaire incohérente menace silencieusement les rivières et les ruisseaux], Environmental Science & Technology, September 19, 2024.

« Une cartographie inédite des cours d’eau officiels pointe les incohérences de la réglementation » (The Conversation)

Articles connexes

La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)

Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)

Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100

Cartes et données SIG sur les petits et moyens réservoirs d'eau artificiels dans le monde

Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security

Un atlas mondial pour estimer les volumes d’eau des glaciers

Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eau

Etudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI -

8:50

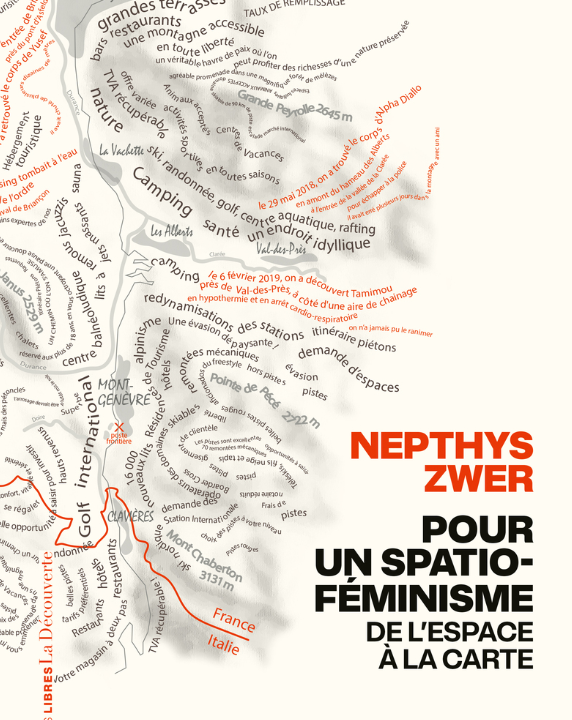

8:50 Pour un spatio-féminisme. De l'espace à la carte (Nepthys Zwer)

sur Cartographies numériques

Nos usages de l'espace reflètent notre situation sociale. En effet, le rapport qu'une personne entretient avec l'espace en dit long sur la place et le rôle qui lui reviennent en société. Où et comment habite-t-elle, vit-elle, travaille-t-elle ? Dans quel périmètre sa vie se déploie-t-elle ? Comment se déplace-t-elle et à quelle vitesse ?Zwer Nepthys (2024). Pour un spatio-féminisme. De l'espace à la carte. La Découverte

Dans cet essai novateur, richement illustré et nourri de théories féministes, Nepthys Zwer mobilise l'approche spatiale pour apporter un nouveau regard sur les phénomènes d'aliénation, de soumission et de domination. Alors que la cartographie a toujours été employée et instrumentalisée par les pouvoirs dominants masculins, Nepthys Zwer se sert de la contre-cartographie pour révéler d'autres aspects de notre rapport à l'espace et explorer au travers des représentations mentales, imaginaires et culturelles, l'assignation dans l'espace public. Cet ouvrage cherche les voies d'une émancipation, non seulement pour dénoncer mais aussi pour dépasser les situations d'inégalité et d'injustice sociale que subissent les groupes subalternes.

Nepthys Zwer, chercheuse en histoire, est une spécialiste de l'œuvre d'Otto Neurath et du système graphique d'information Isotype. Elle est notamment l'autrice de L'Ingénierie sociale d'Otto Neurath, paru aux PURH en 2018 et de Cartographie radicale. Explorations (Dominique Carré/La Découverte, 2021) avec Philippe Rekacewicz, et a dirigé Ceci n'est pas un atlas (Éditions du commun, 2023). Elle anime imagomundi.fr, site de recherche indépendant dédié à nos représentations de l'espace.

Pour en savoir plus

« Le spatio-féminisme selon Nepthys Zwer ». Interview de l'autrice par Quentin Lafay dans le cadre du podcast L'Idée sur France Culture. Notre espace ne relève pas de l'évidence avec laquelle on l'arpente au quotidien. La ville est-elle un espace neutre ? Comment l’espace et la géographie participent à construire les inégalités entre les hommes et les femmes ? En quoi notre rapport à l'espace est-il genré ?

« Le spatio-féminisme ». Le mot est présenté dans l'émission Zoom zoom zen sur France Inter. Alors que la cartographie a toujours été employée et instrumentalisée par les pouvoirs dominants masculins, Nepthys Zwer se sert de la contre-cartographie pour révéler d'autres aspects de notre rapport à l'espace.

Articles connexes

La condition des femmes dans le monde à travers les cartes

Renommer les stations de métro avec des noms de femmes célèbres

Other Cartographies, un projet pour mettre en valeur la contribution des femmes à la cartographie

La carte, objet éminemment politique. Cartographie radicale par Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz

La carte, objet éminemment politique. Vous avez dit « géoactivisme » ?Dire et changer le monde avec les cartes (émission "Nos Géographies" sur France-Culture)

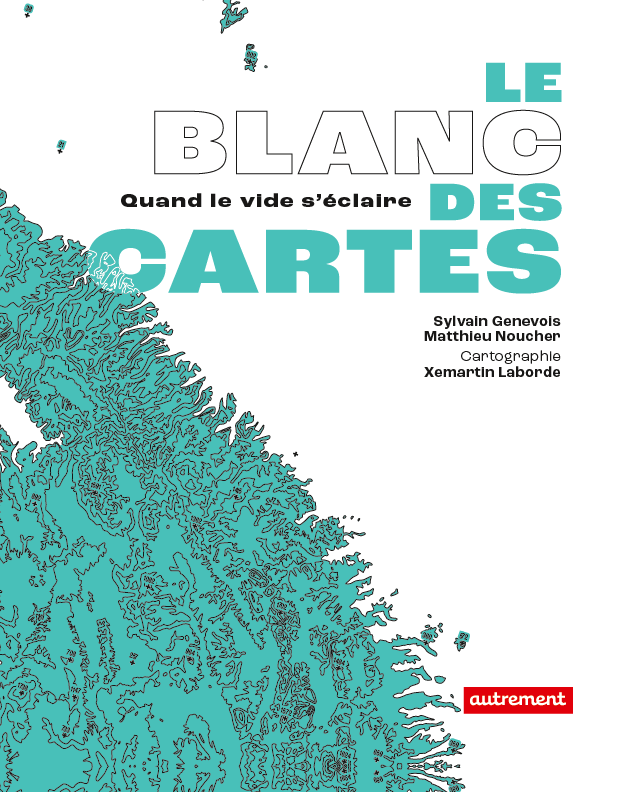

Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)

Sous le calque, la carte : vers une épistémologie critique de la carte (Denis Retaillé)

-

14:46

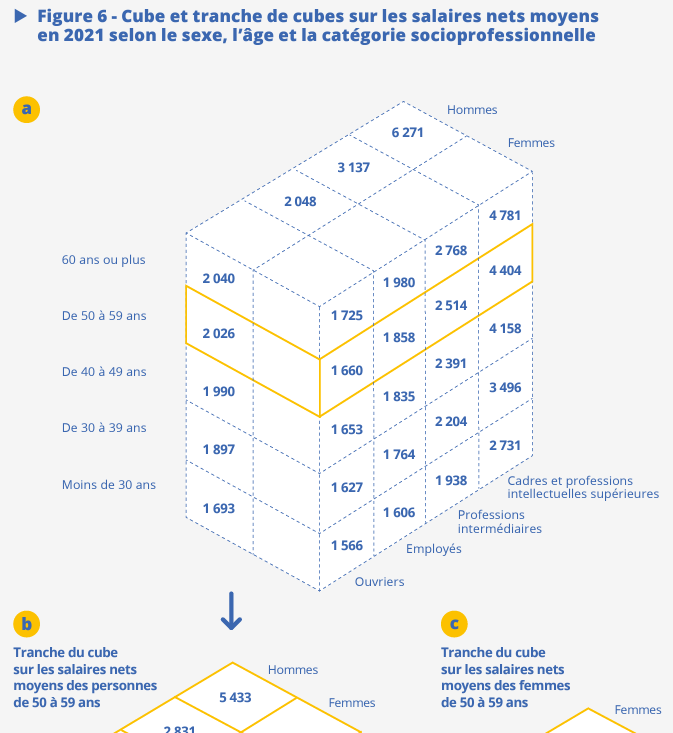

14:46 Guide de l'Insee pour faciliter l’accès aux données

sur Cartographies numériques

L'Insee publie un guide pour faciliter l'usage des données et moderniser leur diffusion par une API unique appelée Melodi (Mon Espace de Livraison des données en Open Data de l’Insee). L'occasion de présenter ses jeux de données sous la forme d' « hypercubes » dont les dimensions sont les axes d’analyse.Cube et tranche de cubes sur les salaires nets moyens en 2021 selon le sexe, l’âge et la catégorie socioprofessionnelle

(source : Insee, 2024)L’Insee diffuse chaque année sur son site environ 5 000 fichiers XLSX ou encore 70 000 séries historiques (par exemple la série du produit intérieur brut depuis 1949 ou les séries mensuelles des indices de prix à la consommation). Avec le développement de la donnée, un enjeu très fort est de rendre cette offre la plus à jour, lisible et accessible. Pour cela, de nombreux défis sont à relever : ils portent sur l’importance des formats de données, la documentation et ses standards mais aussi sur les services comme la datavisualisation, le cataloguage ou encore la navigation dans les données, sans oublier les APIs indispensables à l’utilisation par des machines.

Sommaire- Présenter simplement de très nombreuses données

- Des figures pour faciliter l’accès aux données

- Télécharger des données pour les réutiliser

- Organiser l’offre de fichiers de données

- De la nécessité de normer les fichiers pour les utiliser facilement

- Des données structurées sous la forme de cubes multidimensionnels

- Un catalogue pour découvrir les jeux de données

- Naviguer dans les cubes pour analyser les données

- Le moissonnage des données par les machines

- Encadré. Comment utiliser une API ?

- La nouvelle offre de diffusion de l’Insee

- Et demain ?

Articles connexes

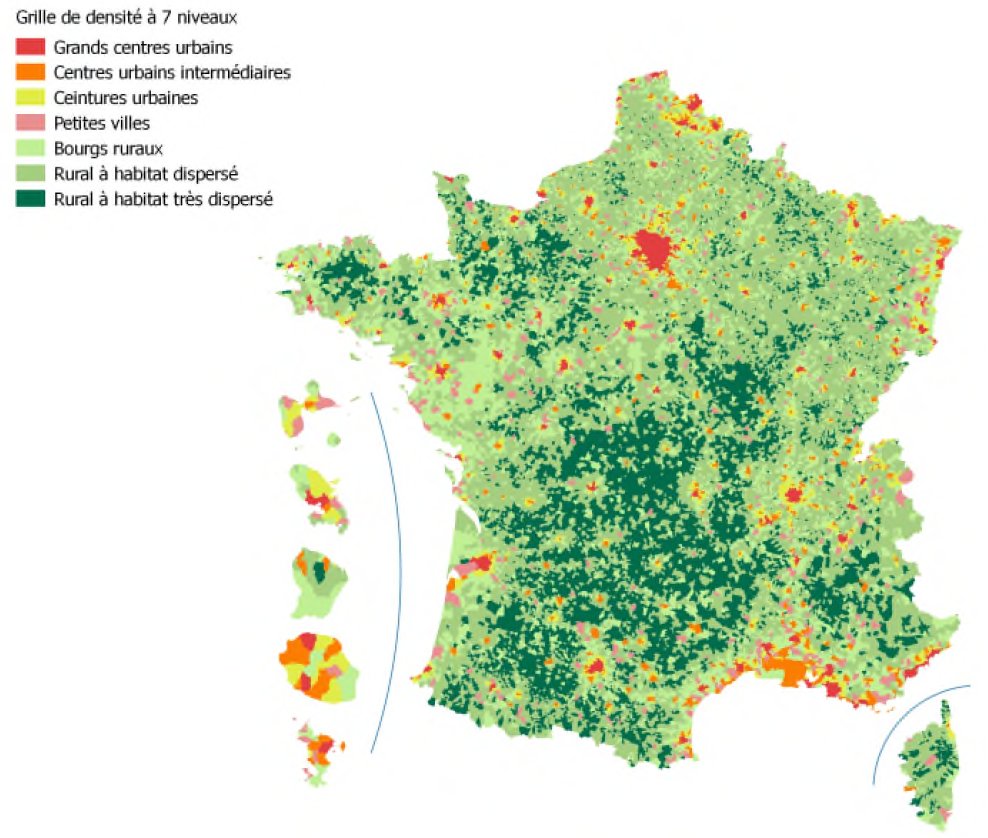

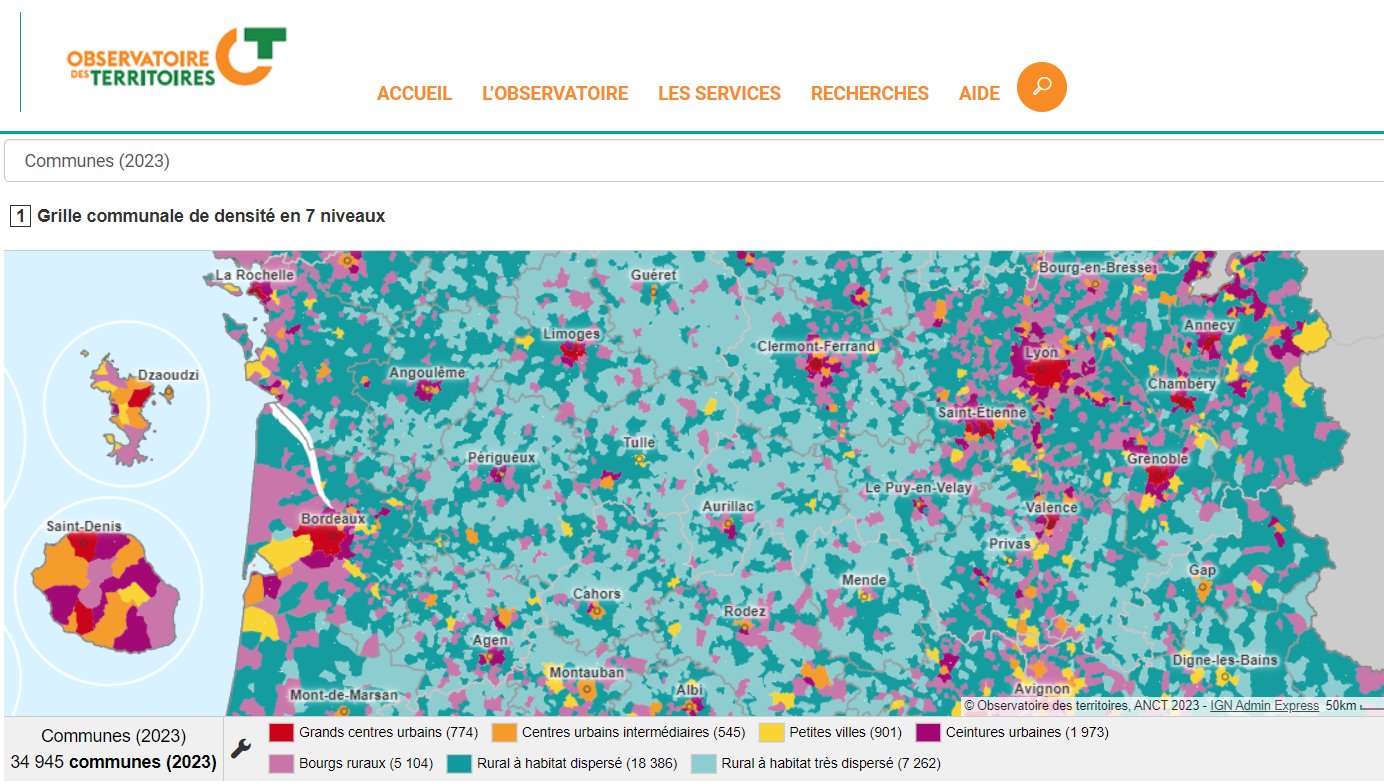

La grille communale de densité : un nouveau zonage d'étude proposé par l'INSEE

Code officiel géographique et découpage administratif de la France (INSEE)

Cartographier les inégalités en France à partir des données carroyées de l'INSEE

Bureaux de vote et adresses de leurs électeurs en France (Répertoire électoral unique - INSEE)

Comparaison entre l'INSEE Statistiques locales et l'Observatoire des Territoires : deux sites de cartographie en ligne complémentaires

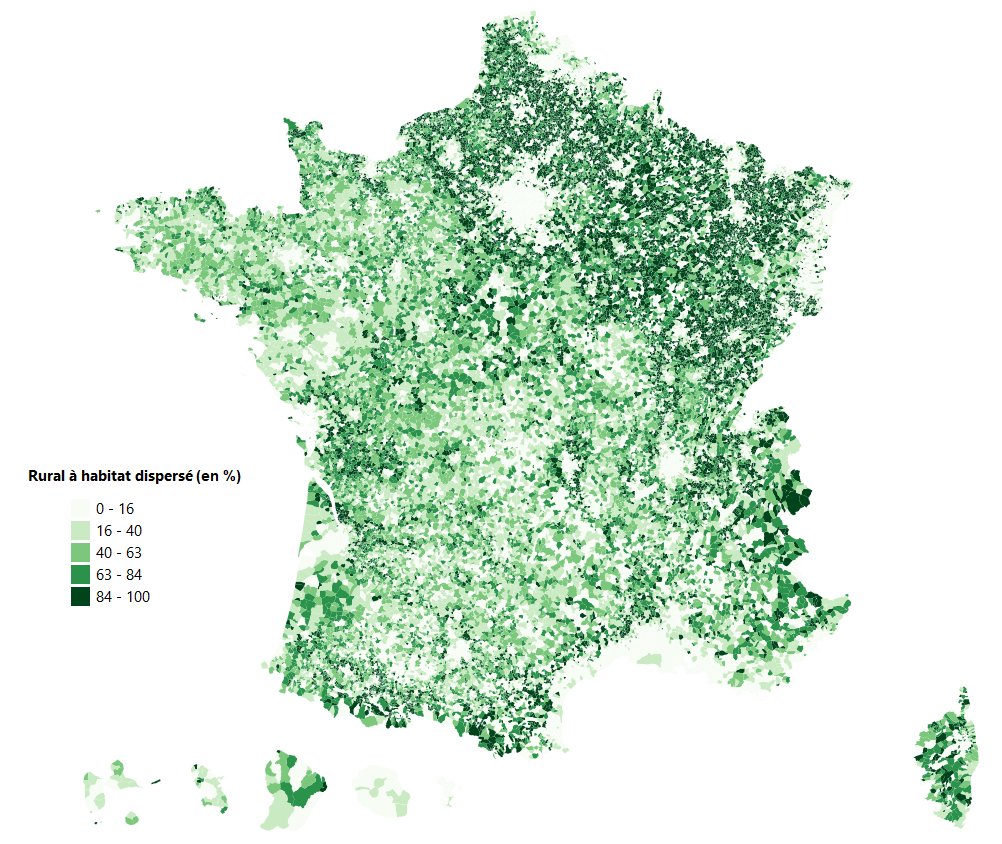

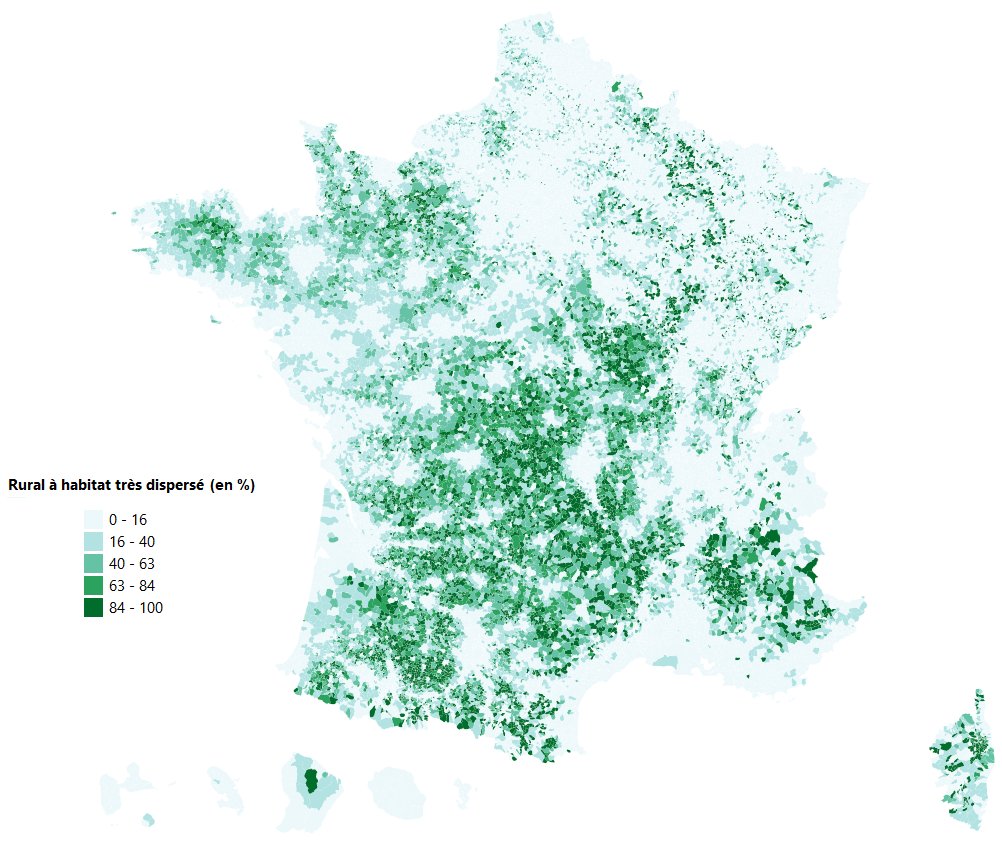

L'Insee propose un nouveau gradient de la ruralité (La France et ses territoires, édition 2021)

Etudier les mobilités scolaires à partir des données de déplacements domicile-études de l'Insee

L'INSEE propose une nouvelle typologie des aires urbaines en fonction de leur niveau d’attraction

-

11:53

11:53 Le satellite Sentinel-2C livre ses premières images (ESA - Copernicus)

sur Cartographies numériquesLe troisième satellite Copernicus Sentinel-2 a été lancé depuis le port spatial de l'Europe en Guyane française à bord de la dernière fusée Vega le 5 septembre à 03h50 CEST (4 septembre 2024, 22h50 heure locale).

Moins de deux semaines après sa mise en orbite, Sentinel-2C a livré ses premières images (septembre 2024). Ces vues spectaculaires de la Terre offrent un avant-goût des données que ce nouveau satellite fournira à Copernicus, le programme européen d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne.

Comme ses frères et sœurs, Sentinel-2A et Sentinel-2B, le satellite embarque un imageur multispectral qui prend des images en haute résolution des terres, des îles et des eaux intérieures et côtières depuis son altitude orbitale de 786 km. Avec une largeur de bande de 290 km, il fournit des images continues dans 13 bandes spectrales avec des résolutions de 10 m, 20 m et 60 m.

The first images from #Sentinel2C, Europe's latest high resolution Earth Observation satellite, have been released!

— Simon Proud (@simon_sat) September 17, 2024

They look wonderful, congrats to the team!

See the full article with more images here: [https:]] [https:]] pic.twitter.com/a3C3lXIg7C

Articles connexes???????The natural disaster has been declared by #Portugal for the ongoing #wildfire emergency. There are 150 fires burning and engulfing cities like #Porto #Aveira with almost 80000Ha in 3 days tHere the #Sentinel3 view of Sept.17 with SWIR hotspot. #ClimateEmergency pic.twitter.com/xIFegC65rm

— SatWorld (@or_bit_eye) September 17, 2024

Images satellites Spot 6-7 accessibles en open data

Les images satellites Spot du CNES (1986-2015) mises à disposition du public

Images satellites Maxar à télécharger en open data

Images satellites Landsat 9 mises à disposition par l'USGS

Blanchissement des coraux et suivi satellitaire par la NOAA

La NASA met à disposition plus de 11 000 vues satellitaires prises ces 20 dernières années

Les photos de la Terre prises par Thomas Pesquet lors de ses missions spatiales

Animer des images satellites Landsat avec Google Earth Engine et l'application Geemap

Comment les frontières politiques façonnent les paysages. Une série d’images satellites Planet en haute résolution

Cartographier les bâtiments en Afrique à partir d'images satellites

Carte des précipitations mondiales (2007-2021) enregistrées par les satellites du programme EUMETSAT

Rubrique outils et images satellitaires

-

19:32

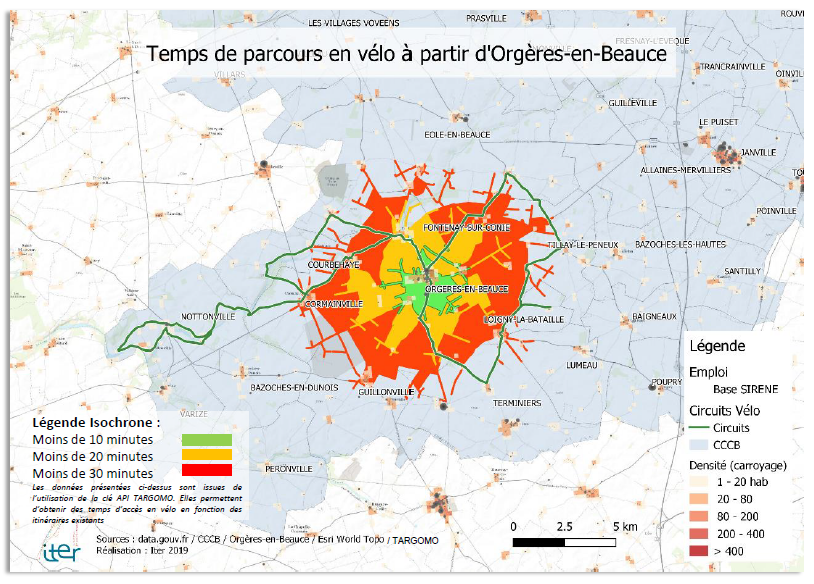

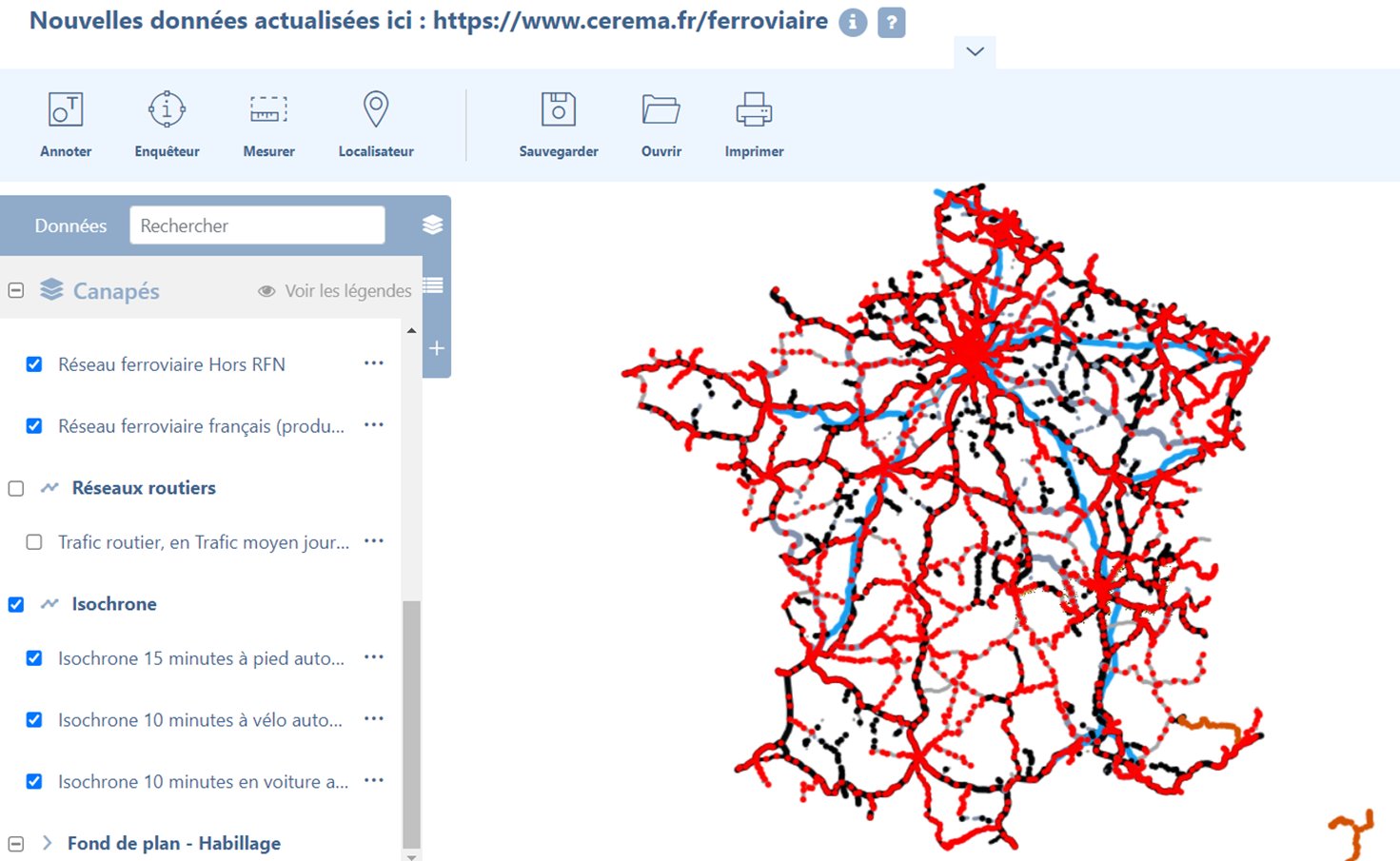

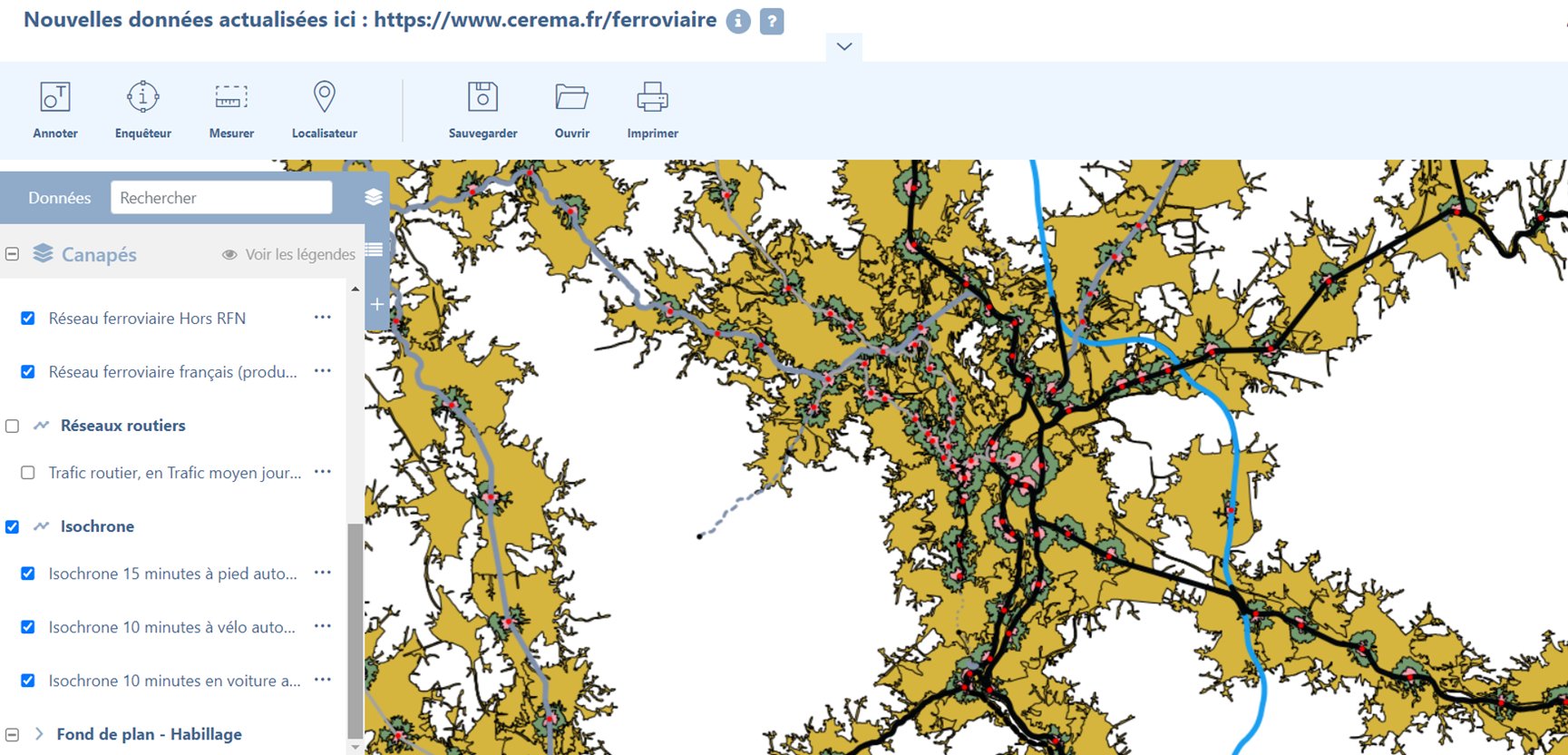

19:32 Velotrain, un site pour calculer des itinéraires en train avec son vélo

sur Cartographies numériques

Le site Velotrain.fr répertorie les itinéraires que l’on peut prendre en train avec son vélo sans avoir à le démonter. La carte interactive permet de calculer des itinéraires et d'afficher les zones accessibles à vélo en 15mn, 30mn et 60 mn (isochrones en vert et orange).Carte pour calculer son itinéraire sur le site Velotrain.fr

Le principal défi pour réaliser ce type de site : avoir accès aux données. La SNCF ne fait rien pour faciliter un accès direct à ce type d'information. Clément Férey, concepteur du site Velotrain, a dû extraire les infos à partir des données de la SNCF sur les lignes ferroviaires. Il explique sa méthode dans une interview pour Transition Vélo. Le site de la SNCF Data.sncf.com fournit 207 jeux de données en open data. Les données concernent les types de lignes, les gares, les trafics de voyageurs, les émissions de CO2, etc... Les jeux de données mis à disposition sont conséquents mais pas toujours très exploitables ni faciles à visualiser via l'interface cartographique. Le site Velotrain utilise aussi des données d'OpenCycleMap, complétées avec les voies vertes de VeloDataMap, une base de données plutôt pensée pour les collectivités.

La carte concerne uniquement les trains Intercités et les TER, car les TGV n'acceptent pas de vélo à bord. Sur des itiniéraires comme par exemple la transversale Lyon-Bordeaux, les temps de transport peuvent être assez longs. Ils se sont même rallongés si on compare aux années 1950-60. Voir cet article : La liquidation de relations ferroviaires transversales en France : une douloureuse comparaison avec les horaires 1961 et 1956). Sur ce type d'itinéraires, on n'a pas trop le choix à part faire des haltes en vélo !

VeloDataMap remplace ce qu'on appelait précédemment le « WebSIG » de Vélo & Territoires depuis juillet 2023 (voir cet article). Portail cartographique dédié au vélo, il permet de naviguer et télécharger des données d’itinéraires et d’aménagements cyclables. Il offre également la possibilité, pour tout agent de collectivité détenteur d’un accès personnel, d’éditer cette même donnée directement depuis son navigateur Internet et d’accéder à d’autres fonctionnalités telles que l’administration des signalements.

Articles connexes

Vers une renaissance des trains de nuit en France ?

Cartes des pistes cyclables en Europe et en France : vers une cartographie collaborative

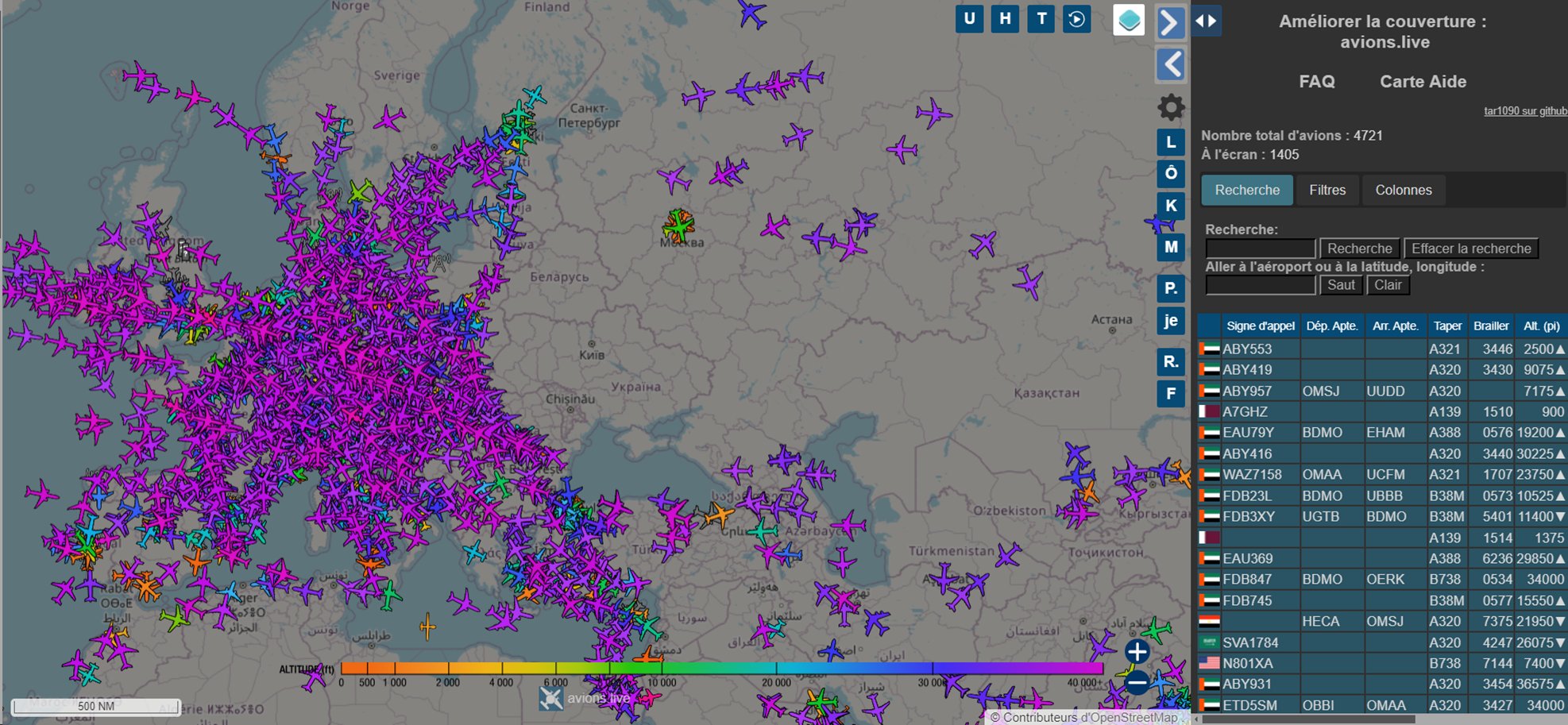

Cartographie en temps réel des transports publics

Itinéraires piétons et aménités urbaines à Boston. Le projet Desirable Streets du MIT

Strava et les enjeux des Big data

Le rythme cardiaque de la ville : Manhattan heure par heure

Explorer la cartographie des réseaux de transports publics avec des données GTFS

The arrogance of space : un site pour montrer la place allouée à l'automobile en ville -

16:08

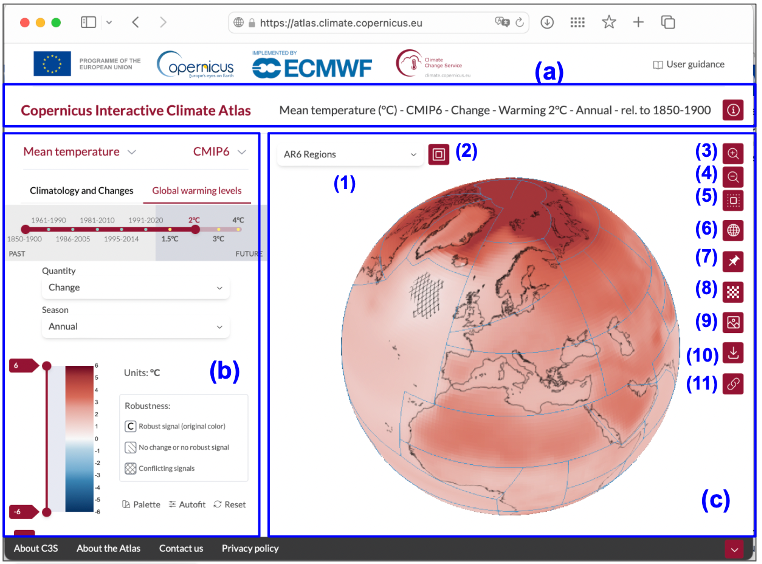

16:08 Cartographier l'anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle (IGN, 2024)

sur Cartographies numériques

L’IGN publie une nouvelle édition de son Atlas « Cartographier l’anthropocène » sur la thématique de l’intelligence artificielle au service de la transition écologique.Lorsqu’en 1950 Alan Turing pose la question « les machines peuvent-elles penser ? », se doute-t-il que l’intelligence artificielle (IA), dont il sera l’un des pères fondateurs, nous permettra de remonter le temps en retraçant l’évolution de l’occupation des sols ? Imagine-t-il que l’IA permettra de suivre le changement climatique, de modéliser les risques et donc de mieux les anticiper ?

Si l’IA est depuis longtemps intégrée dans les méthodes d’observation et de modélisation du territoire, l’arrivée des technologies de Machine Learning, Deep Learning et d’IA générative permet d’accélérer sa cartographie à partir de données de télédétection. Pour le Directeur général adjoint de l’IGN, Nicolas Paparoditis, cette accélération est indispensable pour éclairer les politiques publiques dans un contexte de transition écologique et de transformation rapide des territoires. Il nous explique comment l’IA est aujourd’hui centrale dans les projets de l’institut cartographe, acteur technologique innovant.

Cartographier l'anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle

- Connaissance et suivi de l'environnement

- Gestion des risques

- Forêt

- Agriculture

- Urbanisme

- Énergie

Articles connexes

Cartographier l'anthropocène. Atlas 2023 de l'occupation du sol (IGN)

Atlas IGN des cartes de l'anthropocène (2022)

Paul Crutzen et la cartographie de l'Anthropocène

Les territoires de l'anthropocène (cartes thématiques par le CGET)

Cartes et données sur l'occupation des sols en France (à télécharger sur le site Theia)

Dynamic World : vers des données d'occupation du sol quasi en temps réel ?

Copernicus : accès libre et ouvert aux cartes concernant la couverture des sols (2015-2019)

L'histoire par les cartes : 30 cartes qui racontent l'histoire de la cartographie (sélection de l'IGN)

Lidar HD : vers une nouvelle cartographie 3D du territoire français (IGN)

-

15:31

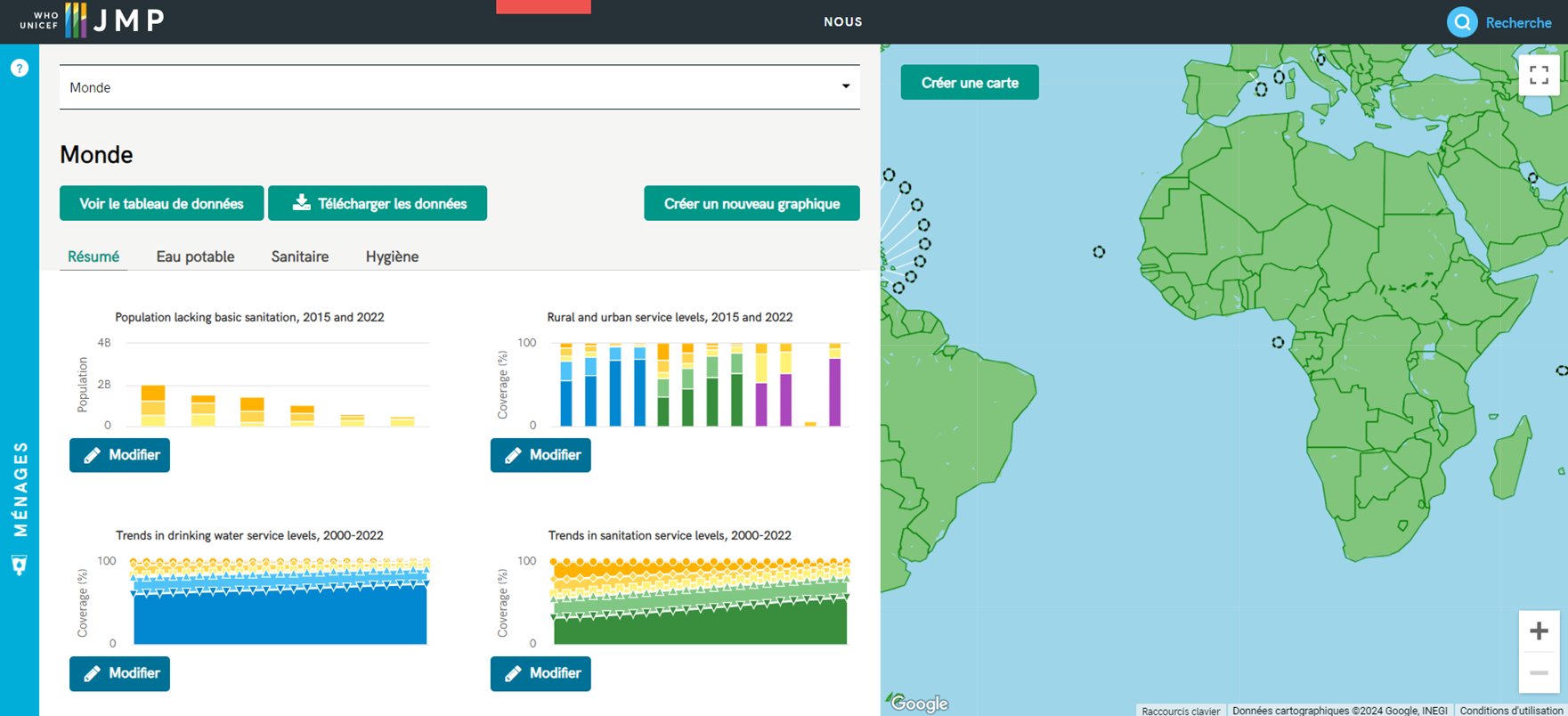

15:31 Progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles (2015-2023)

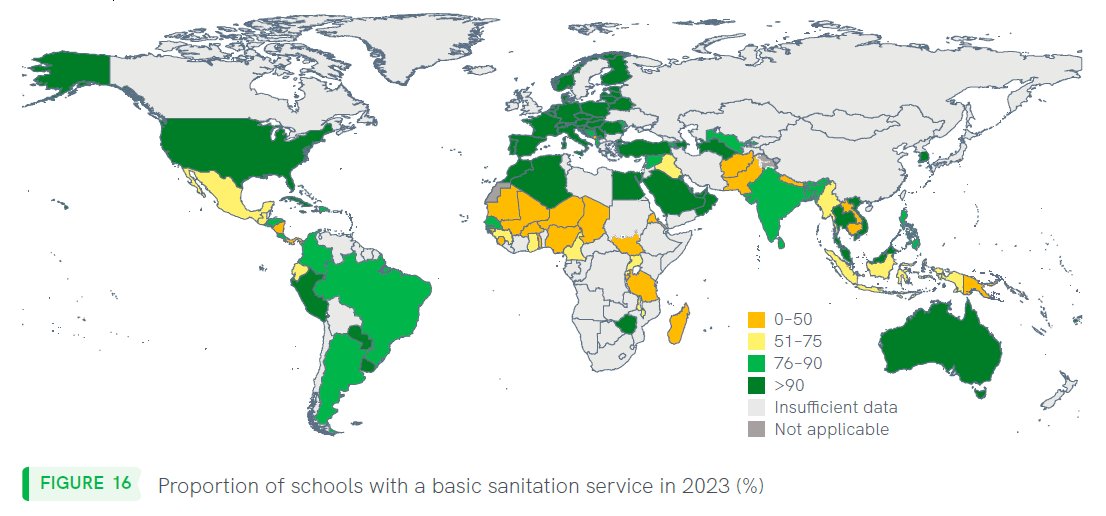

sur Cartographies numériquesL’insalubrité des installations sanitaires est responsable de centaines de milliers de décès chaque année. Elle accroît le risque de nombreuses maladies mortelles, notamment le choléra, la diarrhée, la dysenterie, l’hépatite A, la typhoïde et la polio. Malheureusement, plus de 40 % de la population mondiale n'a pas accès à des installations sanitaires sûres, selon les estimations du Programme conjoint de surveillance de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène de l'OMS et de l'UNICEF. Un meilleur accès à des installations d’assainissement permettrait de sauver de nombreuses vies de maladies infectieuses. Le rapport JMP 2024 WASH présente des estimations nationales, régionales et mondiales actualisées sur l'Eau, l'Assainissement et l'Hygiène (EAH) dans les écoles.

Extrait du rapport JMP 2024 WASH

Le rapport évalue les progrès réalisés en matière d’EAH dans les écoles entre 2015 et 2023, soit à moitié du terme fixé pour les objectifs ODD 2030. Il montre que le monde n’est pas sur la bonne voie pour parvenir à un accès universel aux services EAH de base dans les écoles d’ici 2030. Pour parvenir à une couverture universelle, il faudrait doubler le rythme actuel des progrès en matière d’eau potable et d’assainissement et quadrupler les progrès en matière d’hygiène. Sur la base des trajectoires actuelles, seulement 86 % des écoles disposeront d’un service d’eau de base, 87 % d’un service d’assainissement de base et 74 % d’un service d’hygiène de base en 2030.

Seulement 75 % des écoles disposent d'un service d'assainissement de base dans 106 pays sur 144

selon les estimations de 2023

Ce rapport met également l'accent sur la santé menstruelle et examine la disponibilité des données nationales correspondant aux indicateurs prioritaires recommandés au niveau international pour la santé et l'hygiène menstruelles des filles. 30 pays et 7 régions sur 8 disposent de données nationales relatives aux indicateurs émergents de santé menstruelle. Les définitions varient considérablement selon les pays et les sources de données, et une harmonisation des indicateurs est nécessaire. Les données les plus courantes concernent les installations, les connaissances et le matériel, mais très peu de pays disposent de données relatives aux impacts, à l'inconfort/aux troubles et à un environnement social favorable. Sur la base des données nationales émergentes, on estime qu'environ 2 écoles sur 5 dispensent une éducation à la santé menstruelle et qu'environ 1 école sur 3 dispose de poubelles pour les déchets menstruels dans les toilettes des filles.Télécharger le rapport complet en anglais.

Pour accéder aux données et graphiques sur le portail JMP (UNICEF-OMS)

Pour compléter

L’éducation est de plus en plus la cible des conflits (Géoconfluences). L’UNESCO cite les conflits armés en cours en Birmanie, au Proche-Orient et en particulier à Gaza, en République démocratique du Congo, au Soudan, en Ukraine et au Yémen. Une étude recense 6 000 cas d’attaques contre les élèves et les communautés éducatives en général en 2022-2023.Articles connexes

La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)

Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eau

Etudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI

Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security

Cartes et données SIG sur les petits et moyens réservoirs d'eau artificiels dans le monde

Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100

Les barrages vieillissants constituent une menace croissante dans le monde (rapport de l'ONU)

L'évaporation des lacs dans le monde : une tendance à la hausse -

6:50

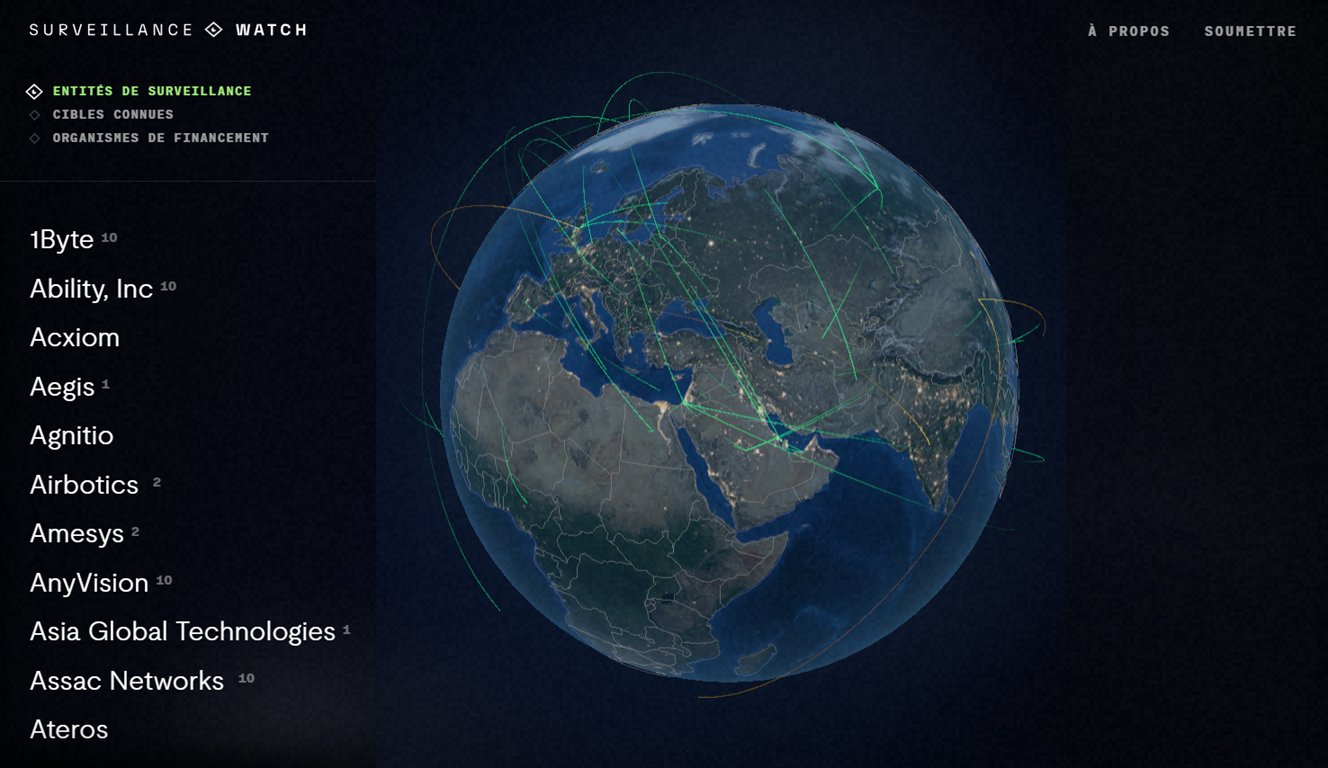

6:50 Surveillance Watch, un site pour documenter et dénoncer l'industrie de la surveillance

sur Cartographies numériquesSurveillance Watch est une carte interactive qui documente les connexions cachées au sein de l’industrie opaque de la surveillance. Il s'agit de « retracer le réseau complexe des entreprises qui compromettent notre vie privée en toute impunité ».

Les technologies de surveillance et les logiciels espions sont utilisés partout dans le monde pour cibler et réprimer les journalistes, les dissidents et les défenseurs des droits de l’homme. Fondé par des défenseurs de la vie privée, dont la plupart ont été personnellement lésés par ces technologies de surveillance, le site a pour objectif de mettre en lumière les entreprises qui profitent de cette exploitation et de dénoncer leurs abus. En cartographiant le réseau complexe des sociétés de surveillance, de leurs filiales, de leurs partenaires et de leurs bailleurs de fonds, les auteurs espèrent exposer les personnes qui alimentent les violations massives des droits de l’homme par cette industrie, en veillant à ce qu’ils ne puissent échapper à leur responsabilité. Surveillance Watch est une initiative communautaire et entend aller plus loin dans la collecte de données concernant la surveillance. Le site invite à défendre le droit à la vie privée et à partager cette carte en restant informé.

Il est possible de consulter le site par entreprises de surveillance ou par cibles connues. Certains pays font l'objet de plus de surveillance que d'autres, mais la carte montre globalement que le réseau de surveillance couvre l'ensemble de la planète.

Articles connexes

La carte, objet éminemment politique : la Chine au coeur de la "guerre des cartes"

La carte, objet éminemment politique : la carte de la Technopolice en France

La carte, objet éminemment politique : les cartes de manifestations à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux

La carte, objet éminemment politique : les manifestations à Hong Kong

La carte, objet éminemment politique : les camps de rééducation des Ouïghours au Xinjiang

La carte, objet éminemment politique : quel sens accorder à la carte officielle du déconfinement ? -

13:28

13:28 Écrire avec les cartes

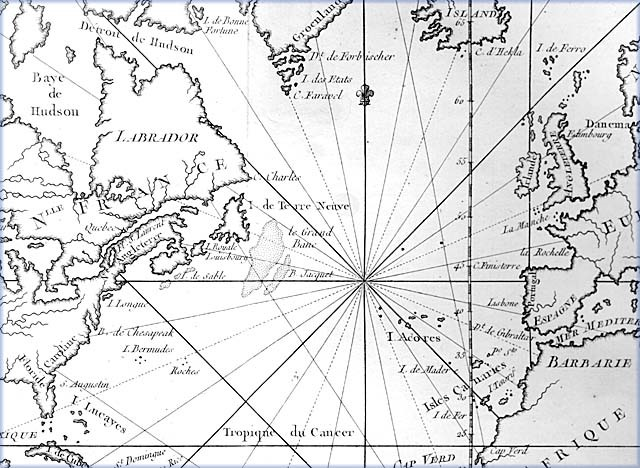

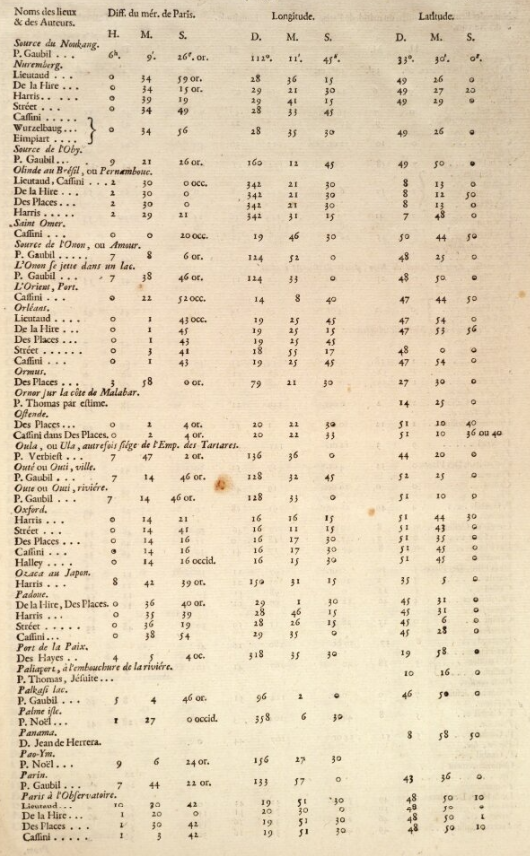

sur Cartographies numériquesLiouba Bischoff, Raphaël Luis et Julien Nègre publient un ouvrage Ecrire avec les cartes dans Épistémocritique. Revue de littérature et savoirs (à télécharger en PDF). L'ouvrage correspond aux actes du colloque « Récits avec Cartes », organisé à l’ENS de Lyon en février 2023.

« Qu’elle renvoie à des lieux réels ou fictifs, qu’elle permette de parcourir les océans ou de signaler des espaces périurbains oubliés, la carte est ici envisagée dans toute sa matérialité : elle n’est ni une métaphore visant à donner un caractère spatial aux phénomènes littéraires (carte des représentations mentales, carte cherchant à situer la littérature dans l’espace du savoir, etc.), ni un outil de modélisation des textes. Aussi passionnantes que soient les expériences permises par les méthodes de cartographies narratives, l’objectif des textes réunis ici est bien d’étudier les cartes comme objet littéraire, au même titre que les personnages ou la narration, et non comme méthode d’analyse » (extrait de l'introduction)Table des matières et résumés

1. Introduction

2. « La vue à vol d’oiseau de l’homme » : usages génétiques de la carte et mise en récit dans Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo (1866). Par Delphine Gleizes

3. Les trésors de la carte : explorations cartographiques et intrigue aventureuse chez R. L. Stevenson et H. G. Wells. Par Julie Gay

4. L’ouverture par les cartes dans les récits réalistes et les fables de Rudyard Kipling. Par Élodie Raimbault

5. Cartographismes : Peter Sís ou l’imagier des espaces. Par Christophe Meunier

6. Tentative d’inventaire d’une carte inventée : Description d’Olonne de Jean-Christophe Bailly. Par Aurélien d’Avout

7. Faire le tour du propriétaire : défamiliariser le chez soi selon Thomas Clerc et Christophe Boltanski. Par Laurent Demanze

8. Récits d’aventure et matérialité de l’objet-livre : usages ludiques de la carte dans trois romans américains contemporains. Par Gaëlle Debeaux

9. Cartographies d’outre-tombe : la postérité cartographique de la Nouvelle-Angleterre imaginaire de Lovecraft. Par Henri Desbois

10. La matrice des cartes dans Atlas der abgelegenen Inseln de Judith Schalansky. Par Mandana Covindassamy

11. Les voyages d’Olivier Hodasava : le globe virtuel de Google, une machine à fabriquer des histoires. Par Nathalie Gillain

Articles connexes

Cartographie et littérature

Décrire la carte, écrire le monde

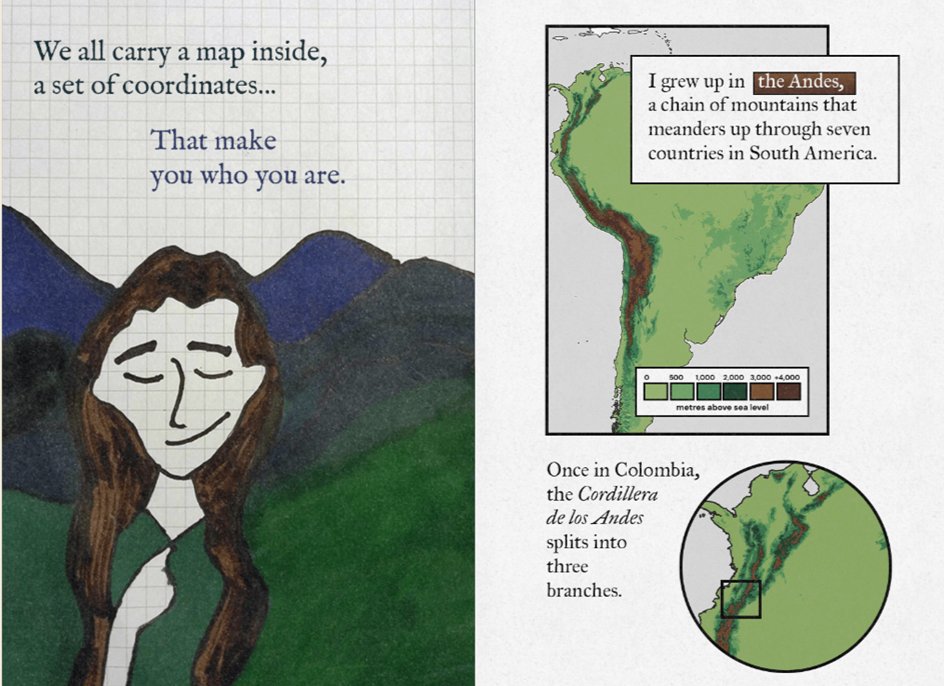

Au sujet du pouvoir émotionnel des cartes : « nous avons tous une carte en nous »

Cartes invisibles. Réflexions littéraires et cinématographiques sur l’image cartographique

Le tour de France des classiques de la littérature (Gallica - BNF)

Le voyage d'Ulysse. Comment cartographier un mythe ?

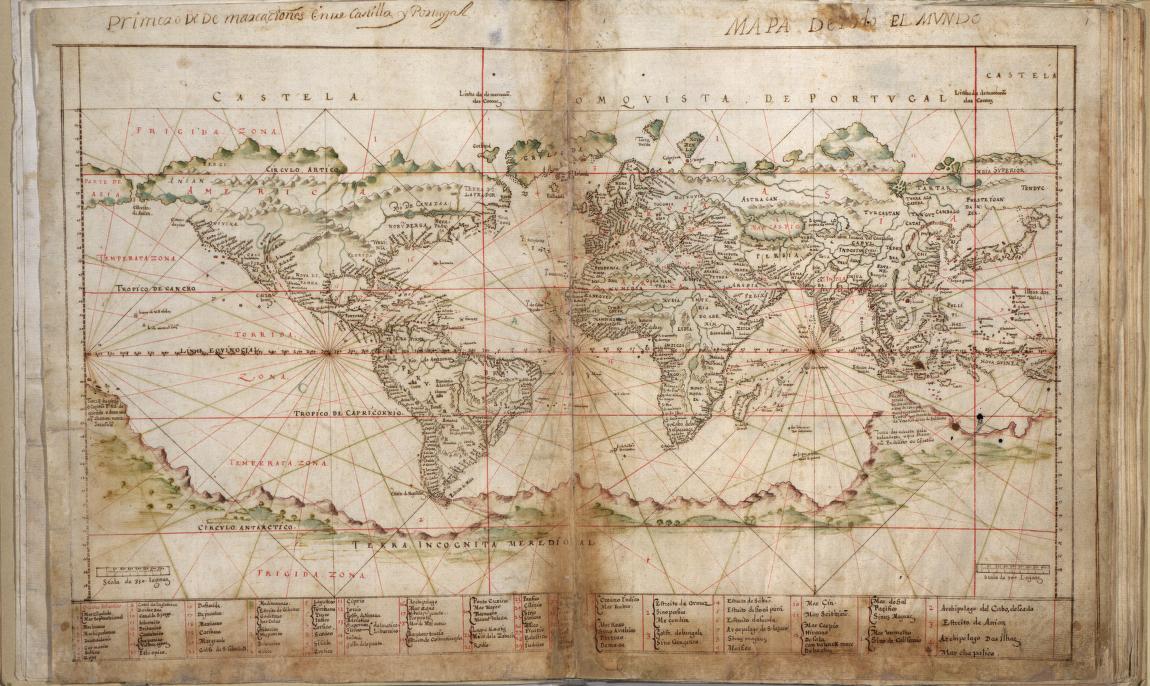

Cartes et fictions (XVIe-XVIIIe siècle) par Roger Chartier

Un océan de livres : un atlas de la littérature mondiale

Vers une carte interactive de la littérature de fiction dans le monde

Carte des road trips les plus épiques de la littérature américaine

Découvrir Paris à travers les grands classiques de la littérature

Les story maps : un outil de narration cartographique innovant ?

Fake Britain, un atlas de lieux fictionnels

Rubrique Cartes et atlas imaginaires -

15:24

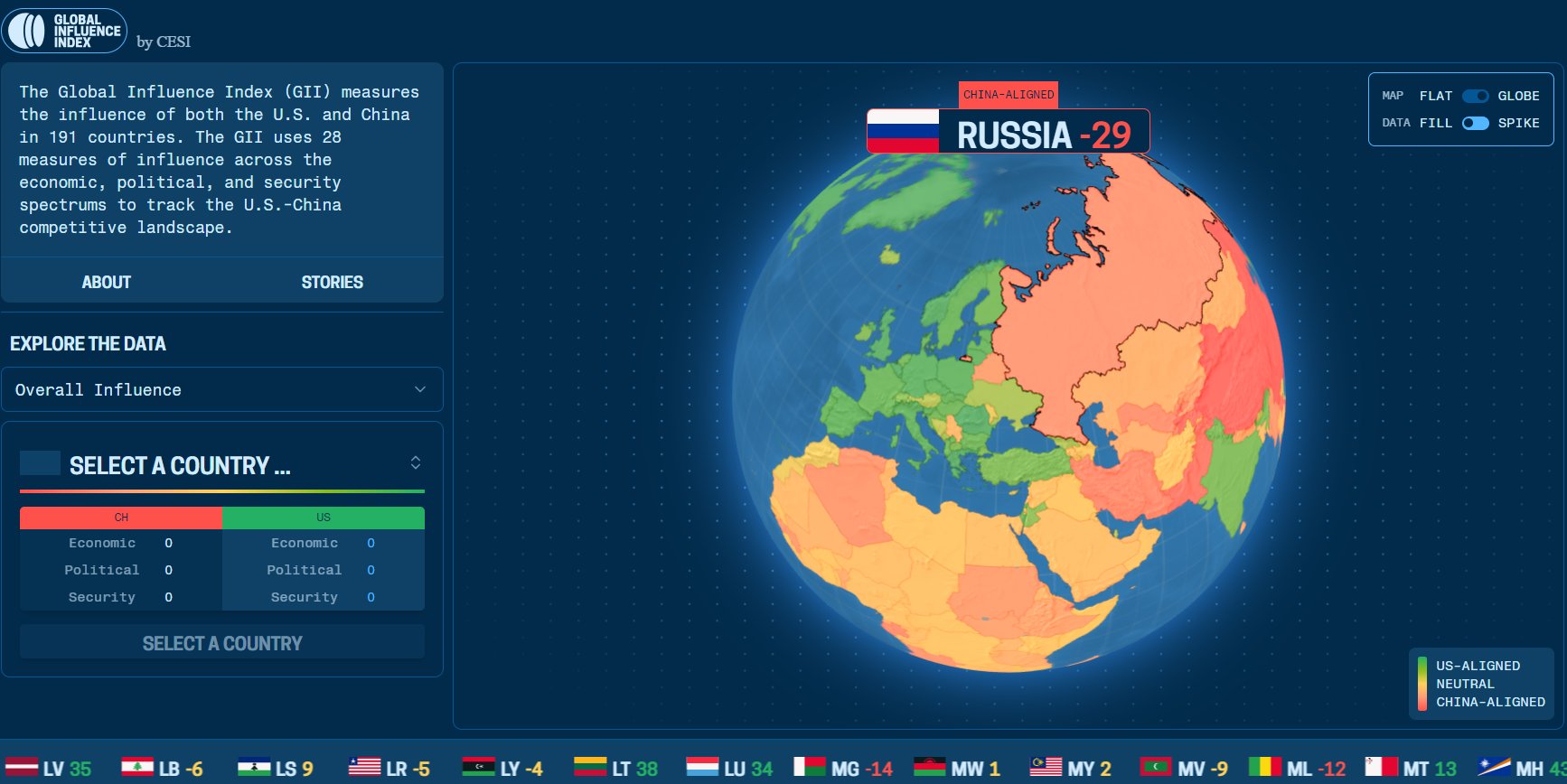

15:24 Carte de l'influence mondiale de la Chine et des États-Unis

sur Cartographies numériques

La concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine est un élément déterminant du paysage géopolitique dont les décideurs, aussi bien du secteur public que du secteur privé, doivent tenir compte pour conduire leurs actions. La carte de l'indice d'influence mondiale (GII) montre l'influence réciproque des États-Unis et de la Chine dans 191 pays. Le GII utilise 28 critères différents répartis selon 3 principaux domaines (économique, politique et sécuritaire).??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Les pays sont colorés du vert au rouge, de manière à indiquer s'ils sont plus en phase avec la Chine ou avec les États-Unis. Le vert correspond à l'alignement avec les États-Unis et le rouge à l'alignement avec la Chine. Si on clique sur « Stories », on accède à des visites guidées à l'échelle de grandes zones régionales (Afrique, Moyen-Orient, Europe, Amérique latine et Indo-Pacifique).

Global Influence Index (source : CESI)

Selon le GII, les États-Unis exercent actuellement une influence prépondérante en Europe. Cette influence est en partie due aux liens historiques entre l'Europe et les États-Unis, mais aussi aux inquiétudes croissantes de l'Europe face à la menace stratégique que représente la Chine. Dans de nombreuses autres régions du monde, par exemple en Afrique, les États-Unis sont en train de perdre la bataille de l'influence face à la Chine. Selon le GII, la Chine a poursuivi « un engagement soutenu et délibéré avec les nations de toute l'Afrique », ce qui se reflète dans son influence croissante dans la région.Selon le GII, « l'Indo-Pacifique est l'épicentre de la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine ». L'Australie, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon entretiennent des liens économiques et stratégiques très forts avec les États-Unis. Cependant, de nombreux autres pays de la région développent des liens très forts avec la Chine.

Une ventilation complète des variables et de la méthodologie utilisée pour déterminer les scores d'influence de chaque pays est disponible sur le site. Les données avec les scores d'influence sont téléchargeables au format csv. Il est possible de conduire une analyse globale ou sur chaque critère séparément.

L'indice d'influence mondiale est un produit de la China Economic & Strategy Initiative (CESI). La CESI est une organisation de recherche à but non lucratif qui s'engage à promouvoir les valeurs américaines et à développer une stratégie économique pour concurrencer et gagner contre la Chine. Le GII fait partie de la mission principale de la CESI, qui consiste à fournir aux décideurs politiques une base pour visualiser et analyser le paysage géopolitique, afin que des décisions puissent être prises sur la manière dont les États-Unis et leurs alliés doivent se positionner pour une concurrence stratégique avec la Chine.?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Articles connexes

Mesurer le rayonnement des grandes puissances à travers leurs réseaux diplomatiques

The Power Atlas. Un atlas pour aborder les éléments clés de la puissance aujourd'hui

Comment la Chine finance des méga-projets dans le monde

Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance

Étudier l'expansion de la Chine en Asie du Sud-Est à travers des cartes-caricatures

La carte, objet éminemment politique : la Chine au coeur de la "guerre des cartes"

La carte, objet éminemment politique. Les tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine -

15:08

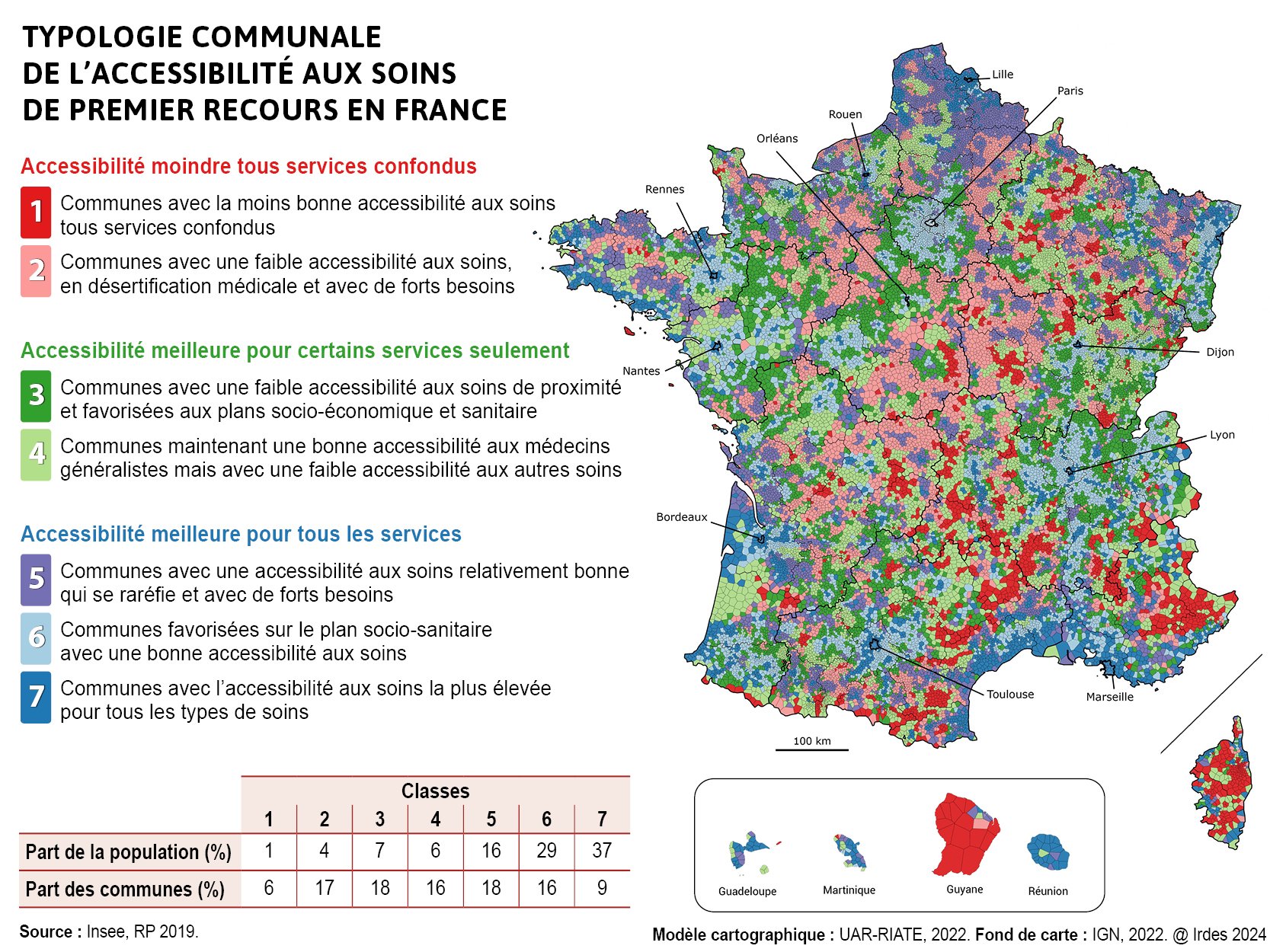

15:08 La Nouvelle-Aquitaine en 100 cartes

sur Cartographies numériques

La Plateforme de Ressources Territoriales de la Région Nouvelle-Aquitaine a publié le 5 septembre 2024 un ouvrage collectif sous la direction d'Olivier Bouba-Olga La Nouvelle-Aquitaine en 100 cartes. Cet ouvrage, disponible en téléchargement, couvre un ensemble large de sujets : il explore au fur et à mesure des chapitres les dynamiques démographiques, les dynamiques d’emploi, les spécialisations économiques, les niveaux de vie et les inégalités de revenu, les mobilités, les questions d’accessibilité en général, celles plus précises d’accessibilité à la santé, des questions liées aux dépenses d’énergie, d’autres à la consommation foncière…

Où sont les "jeunes", où sont les "vieux" ? Où sont les "riches", où sont les "pauvres" ? Où travaillent-ils et comment s'y rendent-ils ? Combien dépensent-ils pour leurs déplacements en voiture ? Quand ils déménagent, c'est pour aller où ? A quelle distance vivent-ils d'une boulangerie, d'un bureau de poste ou d'un théâtre ? Combien vivent dans des déserts médicaux ?

C'est à ces questions du quotidien que répond cet ouvrage, sous forme de cartes, à l'échelle des territoires de la Nouvelle-Aquitaine, restituées le plus souvent dans l'ensemble de la France hexagonale. 100 cartes originales, qui donnent à voir de manière simple des phénomènes complexes et qui révèlent progressivement la diversité des territoires néo-aquitains et la richesse qu'elle constitue.

Cet ouvrage est issu des travaux de la Direction de l'intelligence territoriale, de l'évaluation et de la prospective (DITEP) du Pôle DATAR de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Articles connexes

La carte du mois par le Pôle DATAR de la région Nouvelle-Aquitaine

L'Insee propose un nouveau gradient de la ruralité (La France et ses territoires, édition 2021)

L'Insee propose une nouvelle typologie des aires urbaines en fonction de leur aire d'attraction

Géographie du monde d'après : assiste-t-on à un "exode urbain" ?

Avec la crise du Covid19, les villes moyennes ont-elles bénéficié d’un regain d’attractivité ?

-

20:11

20:11 Les cartes de l'Ordnance Survey irlandaise ont 200 ans

sur Cartographies numériquesL'Irlande est connue pour être l'un des premiers pays à avoir été systématiquement cartographié au début du XIXe siècle. De 1825 à 1846, l'Ordnance Survey irlandaise a entrepris un relevé très détaillé de l'ensemble du pays afin de créer des cartes à l'échelle de 6 pouces pour 1 mile (environ 1:10 000). Par la même occasion, l'Ordnance Survey a recueilli des informations géographiques, archéologiques et toponymiques, notamment sur les coutumes locales, les monuments, les noms de lieux et les caractéristiques topographiques. Ces documents reflètent les paysages de l'Irlande tels qu'ils existaient dans les années 1820-1830 , ainsi que les pratiqus agricoles, la langue, le folklore, les métiers et la religion.

Les documents laissés par l’Ordnance Survey (OS) pour l’Irlande sont particulièrement importants car ils nous permettent de mieux comprendre les processus et les pratiques de cette enquête nationale qui à eu un impact profond sur le gouvernement, la politique, la société et l’économie de l’Irlande des XIXe et XXe siècles. Ces documents de l’OS dirigée par les Britanniques n’ont pas été conservés en Grande-Bretagne mais à Dublin. En effet, contrairement aux premiers documents de l’OS sur la Grande-Bretagne en grande partie détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, les comptes rendus de l’OS sur l’Irlande ont survécu. Ces comptes rendus offrent une opportunité majeure de faire progresser notre compréhension non seulement de la cartographie de l’Irlande sous domination britannique, mais aussi de la manière dont ce pouvoir a été exercé par le biais d’activités mises en œuvre localement « sur le terrain ». Les opérations de l'OS en Irlande ont eu un impact et une influence plus larges sur les levés topographiques et la cartographie dans d'autres parties du globe. Par exemple, la mesure de la ligne de base du Lough Foyle par le colonel Colby (1827-1828) a attiré l'attention de George Everest, qui a ensuite adopté ce qu'il a appelé le « beau système » de Colby pour le Grand relevé trigonométrique de l'Inde.

Le projet OS200 « Recartographie numérique du patrimoine de l'Ordnance Survey d'Irlande », lancé par des chercheurs de l'Université de Limerick, s'appuie sur les quatre sources principales de l'Ordnance Survey créées lors de la première mission d'observation de l'Irlande : les cartes de 6 pouces, les mémoires, les lettres et les livres de noms de lieux. L'importance de ces sources réside dans leur description de l'Irlande d'avant la Grande famine.

Les sources réunies sur le site [OS200] (source : irelandmapped.ie)

Les cartes elles-mêmes sont extrêmement détaillées et magnifiquement dessinées. Grâce au travail de numérisation du projet OS200, on peut explorer ces cartes originales de l'Ordnance Survey d'Irlande dans les moindres détails sous forme de cartes interactives.

Le projet vise à rassembler des cartes et des textes historiques de l'Ordnance Survey (OS) pour former une seule ressource en ligne, librement accessible à l'usage des universitaires et du public. Les résultats numériques de l'OS200 permettent non seulement de faire progresser notre compréhension de la manière dont l'Irlande a été cartographiée il y a deux siècles, mais ouvrent à un nouveau public l'héritage et les impacts de l'OS, reconnaissant l'importance durable de ce qui a été accompli et marquant le bicentenaire de son instigation.

Le projet est soutenu par la Royal Irish Academy, le Public Record Office d'Irlande du Nord, la Bibliothèque nationale d'Irlande et le Digital Repository of Ireland.

Pour compléter

L’Ordnance Survey Ireland (OSI) (en gaélique Suirbhéireacht Ordanáis na hÉireann) est l’agence gouvernementale de cartographie de l'Irlande. Il est l’équivalent de l’IGN français. Cet organisme a pris la succession en 1922 de la division irlandaise de l’Ordnance Survey du Royaume-Uni qui existait depuis 1824. Tout son travail prend sa source dans les différentes missions menées entre 1815 et 1845 par des officiers anglais du Royal Engineers et par des membres du service des Mines qui ont à ce moment-là rédigé un ensemble de cartes d’une précision jamais atteinte sur l’île. En collaboration avec son alter ego en Irlande du Nord, cet organisme est destiné à cartographier à différentes échelles l’ensemble de l’île d’Irlande.

L’Irlande (comme le Royaume-Uni) n’utilise généralement pas les latitudes et les longitudes pour décrire un lieu qui se trouve sur leur territoire national. Ils ont mis en place un système de référence spécifique. L’île d’Irlande est divisée en 20 cases de 100 km de côté, chacune identifiée par une lettre. Chaque case possède une graduation numérique en partant du coin sud ouest. Par exemple G0305 signifie Case G 3 km est, 5 km nord. Il existe également des tirages dit Discovery Series de l'OSI. L’île d’Irlande est ainsi divisée en cases de 30 km de côté, par 40 km en largeur, à l'échelle de 1:50 000 chacune identifiée par un numero (1 à 89). Voir plan, ref: No. 41 ~ Centre de Westmeath (source : Wikipedia)

OS200. Digitally Re-Mapping Ireland’s Ordnance Survey Heritage

Irish Townland and Historical Map Viewer

PRONI Historical Map (uniquement Irlande du Nord)

GeoHive. Ireland's National Geospatial Data Hub

Ireland Mapped website

Lilley, K.D & Porter, C. (2022) 'A Journey Through Maps: Exploring Ireland’s Cartographic Heritage'" Public lecture for Armagh Robinson Library (video Youtube)

Articles connexes

L'histoire par les cartes : l'Irlande aux XIXe et XXe siècle

L'histoire par les cartes : le mouvement des enclosures en Grande Bretagne aux XVIIIe et XIXe siècles

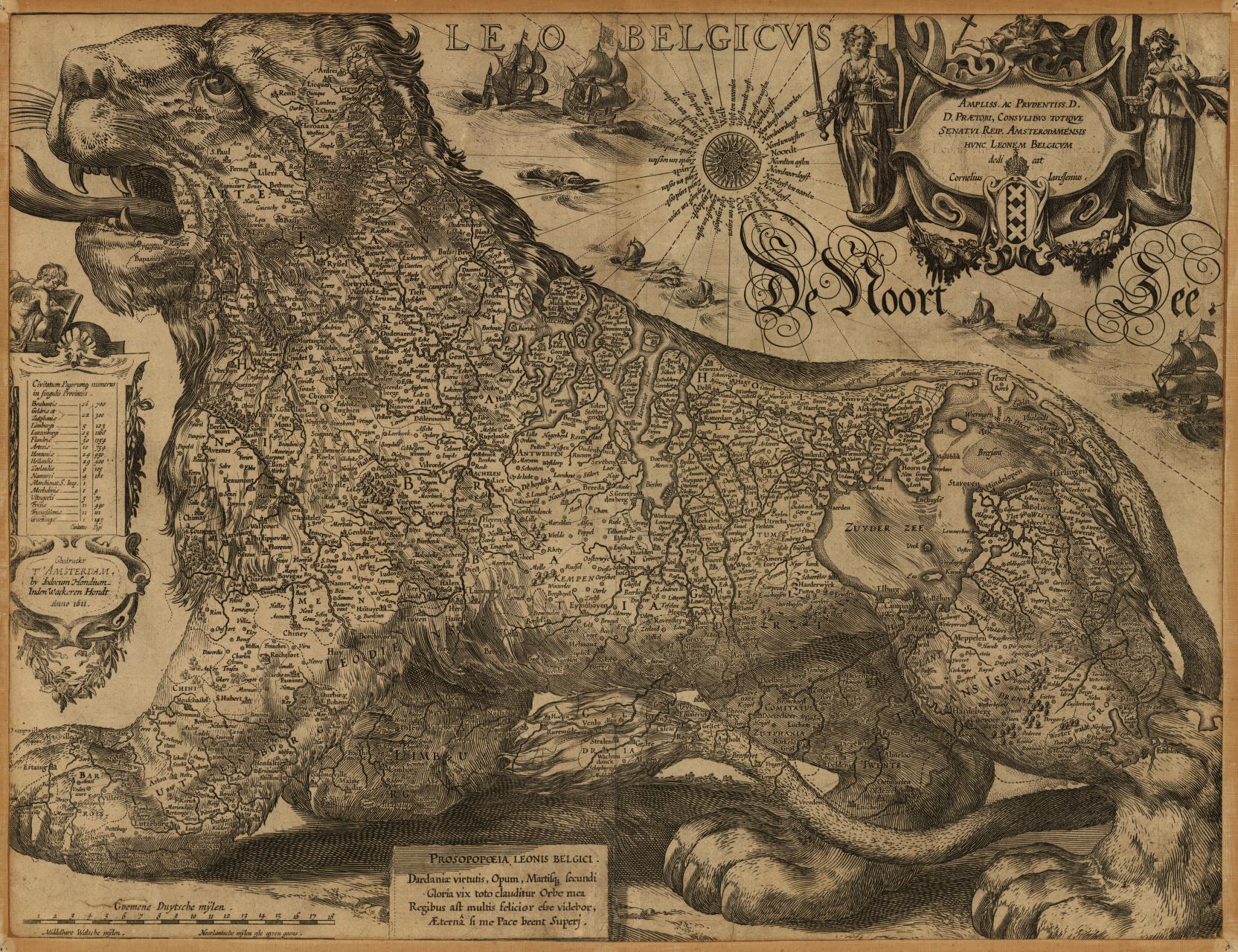

Cartographier le parcellaire des campagnes européennes d’Ancien Régime

L'histoire par les cartes : la mappe sarde du XVIIIe siècle

La grille de Jefferson ou comment arpenter le territoire américain

La parcelle dans tous ses états (ouvrage en open access)

Derrière chaque carte, une histoire : découvrir les récits de la bibliothèque Bodleian d'Oxford

Cartes et atlas historiques

-

20:12

20:12 La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)

sur Cartographies numériquesL’eau est essentielle à la santé humaine et planétaire, ainsi que les objectifs internationaux qui la sous-tendent, notamment le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques et l’Accord de Paris sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Pourtant, la triple crise planétaire – celle du changement climatique, de la perte de nature et de biodiversité, de la pollution et des déchets – affecte l'eau du point de vue de sa disponibilité, sa quantité, sa qualité et sa distribution.

Dans la moitié des pays du monde, un ou plusieurs types d’écosystèmes d’eau douce sont dégradés, notamment les rivières, les lacs et les aquifères. Le débit des rivières a considérablement diminué, les masses d’eau de surface se réduisent ou disparaissent, l’eau ambiante est de plus en plus polluée et la gestion de l’eau est en retard. Telles sont quelques-unes des conclusions de trois rapports de suivi des progrès en matière d’eau douce, publiés par ONU-Eau et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Ces trois rapports d’étape à mi-parcours pour les indicateurs de l’ODD 6 sur l'eau font état d'un retard alarmant et montrent qu’il faut accélérer les actions. Pour la plupart des indicateurs de l’ODD 6, le rythme actuel des progrès n’est pas assez rapide pour combler l’écart d'ici 2030. Ces priorités peuvent être respectées à consition de réaliser des investissements adéquats dans les institutions, les infrastructures, l’information et l’innovation, où une action concertée et une cohérence institutionnelle sont nécessaires, et si de nouvelles idées, de nouveaux outils et de nouvelles solutions sont développés en s’appuyant sur les connaissances existantes et les pratiques autochtones.

Initiatives conduites par l'ONU dans le cadre de l'ODD 6 sur l'eau (source : Agenda 2030)

En collaboration avec des partenaires dans le cadre de l’Initiative de surveillance intégrée de l’ODD 6 menée par l’ONU-Eau, le PNUE a officiellement publié, en août 2024, des rapports sur les trois indicateurs de l’ODD 6 dont il est le garant. Ces rapports sur les indicateurs sont les suivants :

- ODD 6.3.2 – Progrès en matière de qualité de l’eau ambiante, en mettant l’accent sur la santé avec les données par pays, région et pour le monde entier.

La cible 6.3 des ODD est la suivante : « D'ici à 2030, améliorer la qualité de l'eau en réduisant la pollution, en éliminant les déversements et en minimisant les rejets de produits chimiques et de matières dangereux, en réduisant de moitié la proportion d'eaux usées non traitées et en augmentant considérablement le recyclage et la réutilisation en toute sécurité à l'échelle mondiale ». Pour suivre les progrès vers la cible, l’indicateur ODD 6.3.2 surveille la proportion de masses d’eau dont la qualité de l’eau ambiante est bonne, conformément aux normes nationales et/ou infranationales de qualité de l’eau et sur la base de mesures de cinq paramètres de qualité de l’eau qui renseignent sur les pressions les plus courantes sur la qualité de l’eau au niveau mondial. - ODD 6.5.1 – Progrès dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, en mettant l’accent sur le changement climatique avec les données par pays, région et pour le monde entier.

La cible 6.5 des ODD est la suivante : « D’ici à 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau à tous les niveaux, y compris par la coopération transfrontière, le cas échéant. ». Pour suivre les progrès vers la cible, l’indicateur 6.5.1 surveille le degré de mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), en évaluant les quatre dimensions clés de la GIRE : environnement propice, institutions et participation, instruments de gestion et financement. - ODD 6.6.1 – Progrès relatifs aux écosystèmes liés à l’eau, en mettant l’accent sur la biodiversité avec les données par pays, région et pour le monde entier.

La cible 6.6 des ODD est la suivante : « D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs ». Pour suivre les progrès vers la cible, l’indicateur 6.6.1 suit les changements au fil du temps dans les écosystèmes liés à l’eau tels que les lacs, les rivières, les zones humides et les mangroves, à l’aide d’observations de la Terre.

Chaque rapport est accompagné de tableaux de données et de visuels (cartes + graphiques) utilisables pour traiter des questions relatives à la gestion de l'eau, à l'environnement, à la santé.

Il est possible de consulter l'ensemble des rapports d'avancement de l'ODD 6 sur le site ONU-Eau (UN Water).

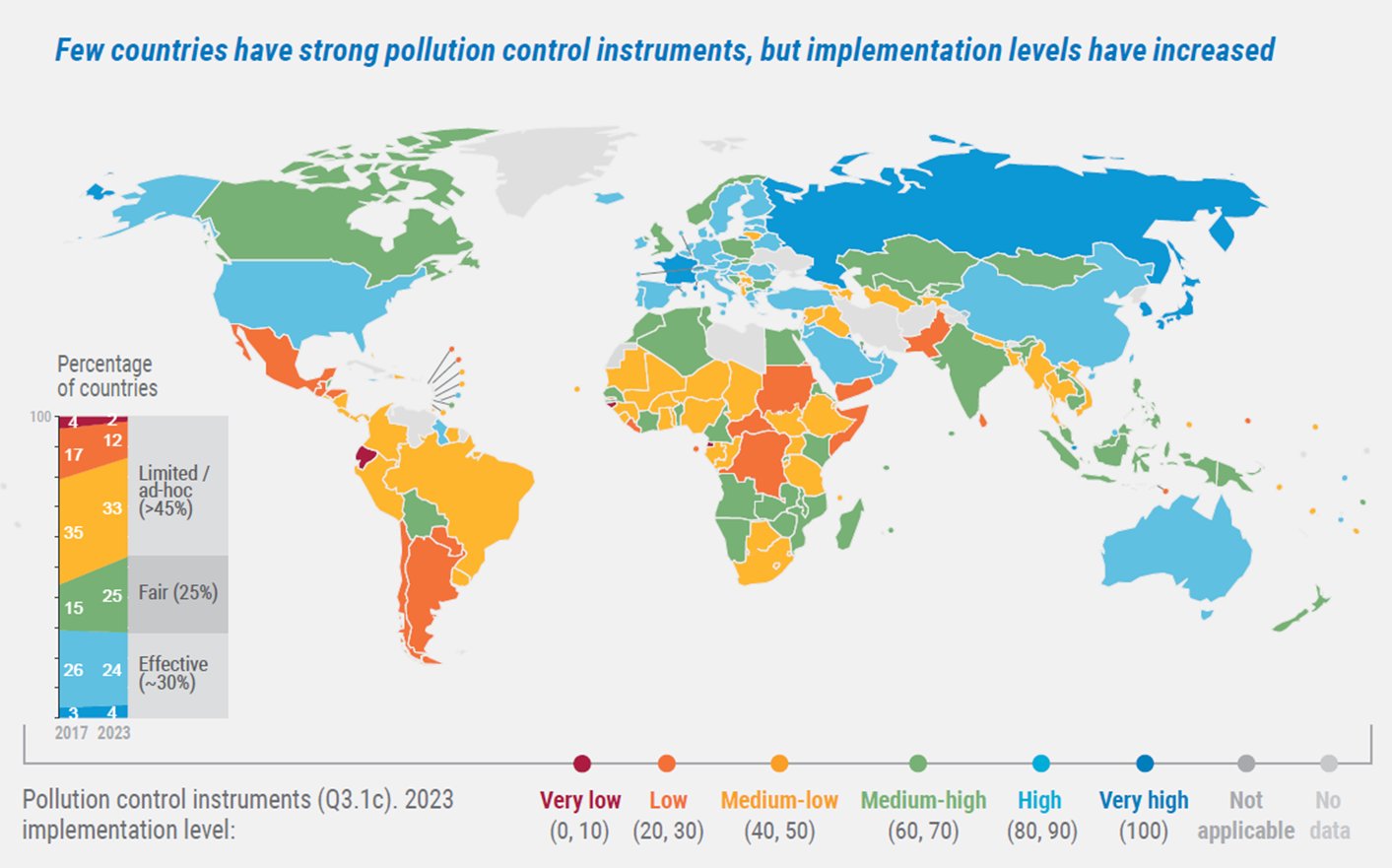

Peu de pays disposent d'instruments pour contôler la pollution de l'eau, mais leur niveau de mise en oeuvre progresse

(source : rapport sur l'ODD 6.5.1)Pour aller plus loin

- ONU-Eau

- Eau, assainissement et hygiène (OMS)

- Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2022 : eaux souterraines : rendre visible l’invisible

- Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2021 : la valeur de l'eau (UNESCO)

- Le droit à l'eau et à l'assainissement (UNESCO)

- Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et les droits à l’eau et à l’assainissement

- Rapporteur spécial sur les droits à l’eau et à l’assainissement

- Journée mondiale de l'eau (22 mars)

- Journée mondiale des toilettes (19 novembre)

Articles connexes

Progrès en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles (2015-2023)

Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eau

Etudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI

Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security