Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

5657 éléments (331 non lus) dans 55 canaux

Dans la presse

(71 non lus)

Dans la presse

(71 non lus)

Du côté des éditeurs

(16 non lus)

Du côté des éditeurs

(16 non lus)

Toile géomatique francophone

(244 non lus)

Toile géomatique francophone

(244 non lus)

Toile géomatique francophone

Toile géomatique francophone

-

sur Qaujikairit : Prédire les événements climatiques en Arctique

Publié: 17 November 2023, 10:34am CET par DIALLO

Cet article Qaujikairit : Prédire les événements climatiques en Arctique est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Dans le paysage changeant et complexe de la météorologie arctique, une application nommée Qaujikairit est en train de transformer petit à petit la manière dont nous prévoyons et gérons les événements climatiques extrêmes dans cette région de la planète. Conçue pour offrir des prévisions météorologiques précises et avancées, cette application a la capacité de prédire […]

Cet article Qaujikairit : Prédire les événements climatiques en Arctique est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur DINAMIS : l’imagerie satellite en Open Data

Publié: 17 November 2023, 10:00am CET par Lecointre

Cet article DINAMIS : l’imagerie satellite en Open Data est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

DINAMIS, acronyme de Dispositif Institutionnel National d’Accès Mutualisé en Imagerie Satellitaire, est une plateforme française qui permet aux utilisateurs institutionnels, français et étrangers, d’accéder à des données satellitaires d’observation de la Terre. Elle a été créée en 2018 dans le cadre d’un partenariat entre le CNES, le CNRS, l’IGN, l’INRAE, l’IRD et CIRAD. DINAMIS a […]

Cet article DINAMIS : l’imagerie satellite en Open Data est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur TerraObs, l'Observatoire de l'immobilier commercial de Lunéville

Publié: 17 November 2023, 9:00am CET

TerraObs est l'outil de visualisation cartographique, en temps réel, de l'état d’occupation des locaux commerciaux en centre-ville de la ville de Lunéville.

-

sur 3 explorations bluffantes avec DuckDB – Interroger des fichiers distants (1/3)

Publié: 16 November 2023, 3:46pm CET par Éric Mauvière

DuckDB révolutionne notre approche des données. En dépit de sa console austère, fleurant bon l’antique terminal, ce petit programme de moins de 20 Mo butine allègrement les bases les plus retorses, les plus lourdes ; qu’elles se présentent en CSV, (Geo)JSON, parquet ou en SGBD classique.

Vous êtes nombreux déjà à avoir entendu parler de cet ovni, à savoir que DuckDB est véloce, qu’il repose sur ce bon vieux langage SQL. Je veux vous présenter dans cette série de trois articles des possibilités que vous n’imaginez même pas. J’ai dû moi-même, parfois, me secouer la tête et retester soigneusement pour vérifier que je ne me trompais pas.

Commençons dans ce premier article par le travail direct avec des bases de données distantes, compressées, en open data sur Internet. Je prendrai deux exemples.

A - La base Insee du recensement de la population 2020

A - La base Insee du recensement de la population 2020

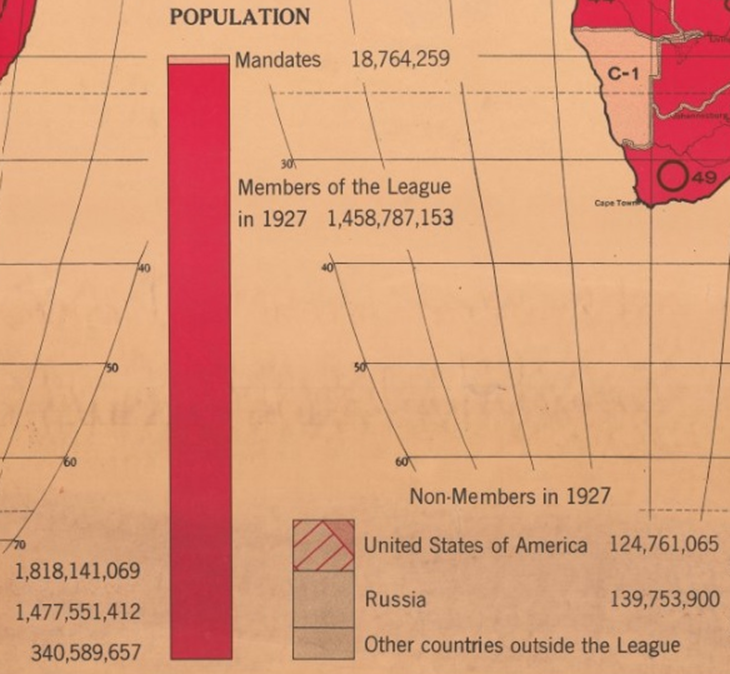

Premier exemple, l’Insee, l’institut statistique français, vient de mettre en ligne la base détaillée du recensement, niveau individus et logements, au format parquet. Dans ce format parquet, chaque fichier pèse tout de même 500 Mo. Mais vous n’avez pas besoin de les télécharger pour travailler avec.

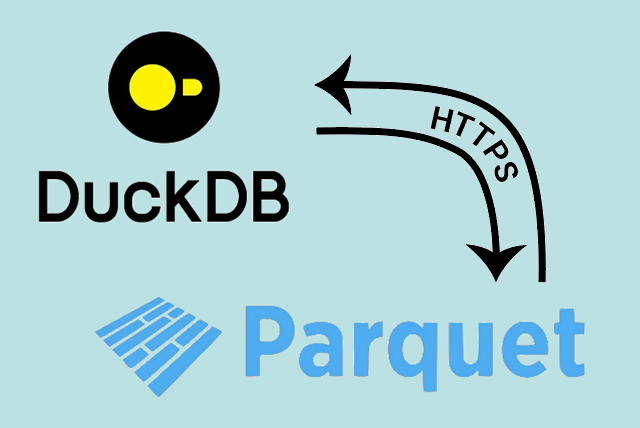

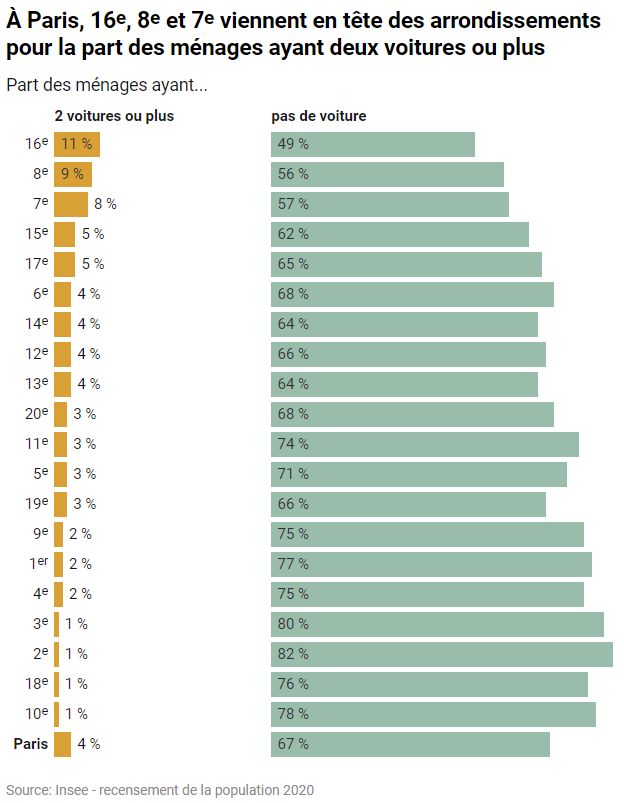

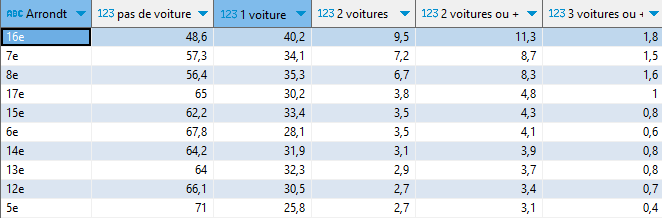

Je me pose la question suivante : à Paris, quels sont les arrondissements où la part des ménages ayant plus de 2 voitures est la plus forte ? Inversement on pourra s’intéresser aux arrondissements qui privilégient le ‘sans voiture’.

Je vous livre sans ménagement la requête SQL, le graphique exposant le résultat, et juste après, je vous explique. Pour le moment, retenez que vous pouvez exécuter cette requête vous-même, avec DuckDB, qu’elle consomme 12 Mo de bande passante, et prend en gros 2 secondes pour s’exécuter.

WITH tb1 AS ( SELECT ARM, VOIT, sum(IPONDI/NPERR::int) AS eft, sum(eft) OVER (PARTITION BY ARM) AS tot, round(1000 * eft / tot)/10 AS pct FROM 'https://static.data.gouv.fr/resources/recensement-de-la-population-fichiers-detail-individus-localises-au-canton-ou-ville-2020-1/20231023-122841/fd-indcvi-2020.parquet' WHERE dept = '75' AND NPERR 'Z' GROUP BY GROUPING SETS((ARM, VOIT),(VOIT)) ), tb2 AS ( PIVOT_WIDER (SELECT arm, voit, pct FROM tb1) ON VOIT USING first(pct) ) SELECT CASE WHEN ARM = '75001' THEN '1er' WHEN ARM IS NULL THEN 'Paris' ELSE CONCAT(RIGHT(ARM,2)::int, 'e') END AS 'Arrondt', "0" AS 'pas de voiture', "1" AS '1 voiture', "2" AS '2 voitures', "2" + "3" AS '2 voitures ou +', "3" AS '3 voitures ou +' FROM tb2 ORDER BY (Arrondt = 'Paris')::int, "2 voitures ou +" DESC ;

À l’opposé, les 2e et 3e arrondissements sont ceux où la part de ménages sans voiture est la plus élevée (huit ménages sur dix).

DécortiquonsComme l’URL de la base est longue, pour simplifier mon exposé, je crée d’abord une vue SQL, qui n’est qu’un alias vers ce fichier distant :

CREATE OR REPLACE VIEW fd_indcvi_2020 AS FROM 'https://static.data.gouv.fr/resources/recensement-de-la-population-fichiers-detail-individus-localises-au-canton-ou-ville-2020-1/20231023-122841/fd-indcvi-2020.parquet';Ne vous étonnez pas de l’absence d’un SELECT * avant le FROM, DuckDB permet de s’en passer – et c’est bien pratique – si l’on veut lire toutes les colonnes de la table.

J’utilise DuckDB soit en lançant le petit exécutable DuckDB.exe, soit à l’intérieur de DBeaver, un environnement gratuit de connexion à de multiples sources de données. DBeaver me permet de gérer de vrais scripts, de les documenter pour les retrouver plus tard. L’affichage et l’export des résultats (en CSV par exemple, ou vers le presse-papier) sont aussi plus sympas.

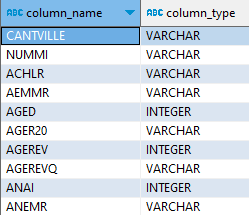

Une première commande simple nous donne une info minimale, la liste des colonnes et leur type :

DESCRIBE FROM fd_indcvi_2020 ;

Elle est quasi instantanée (200 ms), et j’ai mis du temps à comprendre ce qui se passait. J’analyse tout de même la structure d’un fichier de 500 Mo, sur data.gouv.fr , et je ne l’ai pas téléchargé. Comment diantre est-il possible d’avoir une info de structure aussi vite ?

Cela tient à deux facteurs :

- Le format parquet stocke dans son en-tête des métadonnées, par exemple la liste des colonnes et leur type ;

- DuckDB envoie un requête HTTP particulière, de type « range-request », qui demande à data.gouv.fr de ne lui servir qu’une petite plage de bytes, une mini-tranche du fichier parquet. Seuls 700 bytes ont transité par le réseau pour nous livrer la structure de ce fichier parquet.

Je repère les variables dont j’aurai besoin : DEPT pour retenir Paris, ARM pour les n° d’arrondissements, VOIT pour caractériser les personnes selon le nombre de voitures du ménage, IPONDI pour calculer un effectif, NPPER pour prendre en compte le nombre de personnes dans le ménage. La documentation du fichier m’offre toute la compréhension nécessaire.

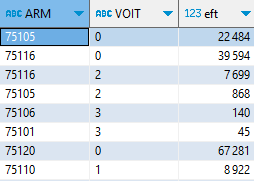

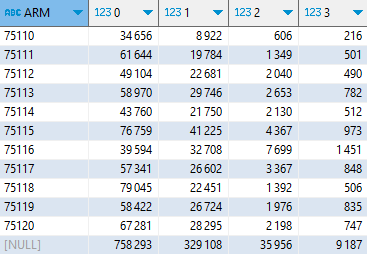

Voici un comptage de ménages, selon leur nombre de voitures, par arrondissement parisien :

SELECT ARM, VOIT, round(sum(IPONDI/NPERR::int)) AS eft FROM fd_indcvi_2020 WHERE dept = '75' AND NPERR 'Z' GROUP BY ALL ;

Pour calculer un nombre de ménages, je divise la population par le nombre de personnes dans le ménage. NPPER (tout comme VOIT) n’est pas exactement numérique : 6 veut dire 6 personnes ou plus (3 veut dire 3 voitures ou +) : on s’en accommodera. La modalité Z correspond à des logements « non ordinaires », qu’on laisse ici de côté.

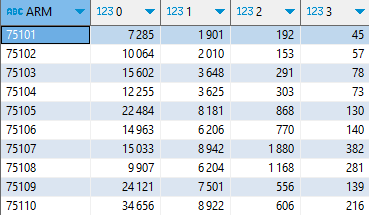

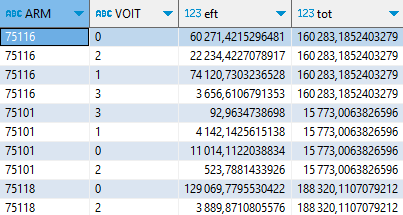

Je produis ensuite un tableau croisé, avec PIVOT_WIDER (qu’on peut aussi écrire, plus simplement, PIVOT) :

WITH tb1 AS ( SELECT ARM, VOIT, round(sum(IPONDI/NPERR::int)) AS eft FROM fd_indcvi_2020 WHERE dept = '75' AND NPERR 'Z' GROUP BY ARM, VOIT ) PIVOT_WIDER (FROM tb1) ON VOIT USING first(eft) ORDER BY ARM ;

Notez la nouvelle syntaxe que j’utilise pour enchainer deux opérations dans la même requête. Elle est élégante et m’évite de créer une table physique intermédiaire. Ce qui figure dans le WITH () est comme une table temporaire, disponible le temps de la requête.

J’aimerais maintenant calculer le total pour Paris. Je n’ai pour cela qu’à aménager la clause GROUP BY. Le complément GROUPING SETS permet de spécifier ensemble différents niveaux d’agrégation.

WITH tb1 AS ( SELECT ARM, VOIT, round(sum(IPONDI/NPERR::int)) AS eft FROM fd_indcvi_2020 WHERE dept = '75' AND NPERR 'Z' GROUP BY GROUPING SETS ((ARM, VOIT), (VOIT)) ) PIVOT_WIDER (FROM tb1) ON VOIT USING first(eft) ORDER BY ARM ;

On découvre en bas de tableau la nouvelle ligne ajoutée. On pourra plus tard remplacer ce disgracieux NULL par la mention ‘Paris’.

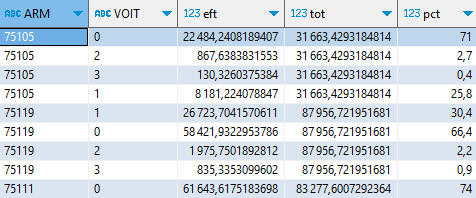

Maintenant, ce que je voudrais pour répondre à ma question initiale, c’est calculer des pourcentages, pour chaque arrondissement : % de ménages du 12e qui ont 0 voiture, plus de 2 voitures, etc. Pour cela, il me faut le total des ménages pour chaque arrondissement. Il y a plusieurs façons de le faire, plus ou moins manuelles. La plus élégante consiste à utiliser les mots clés OVER et PARTITION.

Revenons à notre premier calcul, avant le PIVOT. Je lui rajoute une ligne, après la première :

SELECT ARM, VOIT, sum(IPONDI) AS eft, sum(eft) OVER (PARTITION BY ARM) AS tot, FROM fd_indcvi_2020 WHERE dept = '75' AND NPERR 'Z' GROUP BY GROUPING SETS((ARM, VOIT),(VOIT)) ;

Cette instruction a bien pour effet de calculer un total par arrondissement. PARTITION fonctionne comme un nouveau GROUP BY, mais qui ne change pas le nombre de lignes, il ajoute simplement une colonne calculée. Cette nouvelle instruction relève de la catégorie des « WINDOW functions », très puissantes, dont je ne vais pas décrire toutes les finesses ici.

Une autre des charmantes spécificités du SQL dans DuckDB, c’est que les colonnes calculées sont immédiatement utilisables pour le calcul d’autres nouvelles colonnes.

Ainsi, je peux produire le pourcentage dans le même mouvement :

SELECT ARM, VOIT, sum(IPONDI/NPERR::int) AS eft, sum(eft) OVER (PARTITION BY ARM) AS tot, round(1000 * eft / tot) / 10 AS pct FROM fd_indcvi_2020 WHERE dept = '75' AND NPERR 'Z' GROUP BY GROUPING SETS((ARM, VOIT),(VOIT)) ;

Il ne me reste plus qu’à pivoter et arranger la présentation du résultat final :

WITH tb1 AS ( SELECT ARM, VOIT, sum(IPONDI/NPERR::int) AS eft, sum(eft) OVER (PARTITION BY ARM) AS tot, round(1000 * eft / tot)/10 AS pct FROM fd_indcvi_2020 WHERE dept = '75' AND NPERR 'Z' GROUP BY GROUPING SETS((ARM, VOIT),(VOIT)) ), tb2 AS ( PIVOT_WIDER (SELECT arm, voit, pct FROM tb1) ON VOIT USING first(pct) ) SELECT CASE WHEN ARM = '75001' THEN '1er' WHEN ARM IS NULL THEN 'Paris' ELSE CONCAT(RIGHT(ARM,2)::int, 'e') END AS 'Arrondt', "0" AS 'pas de voiture', "1" AS '1 voiture', "2" AS '2 voitures', "2" + "3" AS '2 voitures ou +', "3" AS '3 voitures ou +' FROM tb2 ORDER BY (Arrondt = 'Paris')::int, "2 voitures ou +" DESC ;

Cette dernière écriture prend 2 secondes et consomme seulement 12 Mo de bande passante. Rappelons-le, elle attaque directement le fichier parquet de 500 Mo en ligne, que je n’ai pas téléchargé au préalable.

Parquet organise l’information par groupe de lignes et par colonne, je n’ai lu via des range-requests que les colonnes dont j’avais besoin pour le calcul, et uniquement pour les lignes correspondant à Paris.

B - Les faits de délinquance du ministère de l’IntérieurIntéressons-nous maintenant à la base statistique communale de la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales.

Il ne s’agit pas – encore – de fichiers parquet, mais de CSV compressés (csv.gz). Pas de problème, DuckDB peut les lire directement. En revanche, les range-requests ne sont pas aussi puissantes qu’avec Parquet : il faudra lire tout le fichier (39 Mo) avant de pouvoir en tirer parti.

Je crée comme tout à l’heure une vue pour simplifier les écritures. En réalité, cette vue analyse déjà tout le fichier pour deviner la structure les colonnes (j’ai mesuré 1 seconde d’attente).

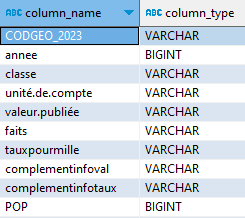

CREATE OR REPLACE VIEW faits_delinq AS FROM 'https://static.data.gouv.fr/resources/bases-statistiques-communale-et-departementale-de-la-delinquance-enregistree-par-la-police-et-la-gendarmerie-nationales/20230719-080535/donnee-data.gouv-2022-geographie2023-produit-le2023-07-17.csv.gz';Ce qui fait qu’un DESCRIBE devient instantané :

DESCRIBE FROM faits_delinq ;

CODGEO_2023 est certainement le code commune, je me fabrique un aperçu de la table pour ma ville, Toulouse :

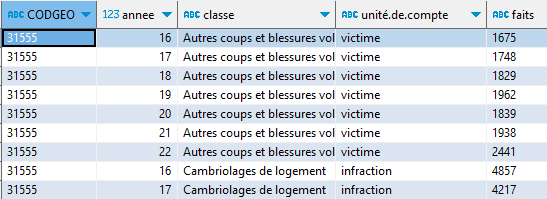

FROM faits_delinq WHERE CODGEO_2023 = '31555' LIMIT 10 ;Les informations utiles sont : l’année (qu’il faudra arranger), la classe et le nombre de faits. On peut noter que l’unité des faits dépend de la classe d’infraction : victimes ou voitures par exemple.

Avec un PIVOT, la présentation devient plus claire, et distingue en colonnes une quinzaine de classes de faits de délinquance.

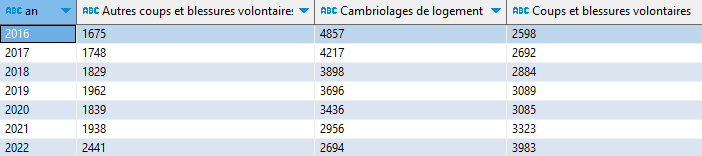

WITH faits_tls AS ( SELECT concat('20', annee) AS an, classe, faits, FROM faits_delinq WHERE CODGEO_2023 = '31555' ORDER BY an, classe ) PIVOT_WIDER faits_tls ON classe USING first(faits) ORDER BY an ;

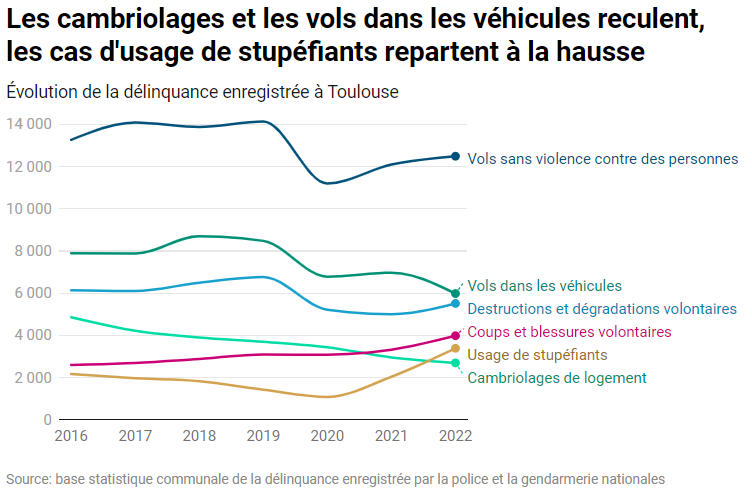

Pour simplifier et construire un graphique, je vais m’en tenir aux seules classes dont le nombre de faits, en fin de période (2022), dépasse les 2 500. Une petite ligne additionnelle, utilisant la puissance des « WINDOW functions », me permet de calculer cette valeur terminale et de filtrer les classes que je veux retenir.

QUALIFY joue le rôle d’un WHERE, et arg_max() – encore une superbe petite fonction – cible le nombre de faits là où an est maximal (donc 2022) :

WITH faits_tls AS ( SELECT concat('20', annee) AS an, classe, faits, FROM faits_delinq WHERE CODGEO_2023 = '31555' QUALIFY arg_max(faits, an) OVER (PARTITION BY classe) > 2500 ORDER BY an,classe ) PIVOT_WIDER faits_tls ON classe USING first(faits) ORDER BY an ;Avec un copier-coller du résultat, je peux produire, avec Datawrapper, cet éclairant graphique :

J’ai donc montré avec ces deux exemples comment interroger directement des bases distantes avec DuckDB, et avec beaucoup de souplesse et d’élégance.

J’espère aussi avoir convaincu un peu plus de diffuseurs de bases d’utiliser le format Parquet pour mettre à disposition leurs données.

Dans le prochain épisode (2/3), je parlerai d’API web et du format JSON.

Pour en savoir plus- 3 explorations bluffantes avec DuckDB – Butiner des API JSON (2/3), icem7, 2023

- 3 explorations bluffantes avec DuckDB – Croiser les requêtes spatiales (3/3), icem7, 2023

- Parquet devrait remplacer le format CSV, icem7, 2022

- DuckDB redonne une belle jeunesse au langage SQL, icem7, 2023

- Guide d’utilisation des données du recensement de la population au format Parquet, Antoine Palazzolo, Lino Galiana, Insee, 2023

- Formation DuckDB, icem7

L’article 3 explorations bluffantes avec DuckDB – Interroger des fichiers distants (1/3) est apparu en premier sur Icem7.

-

sur Un plugin DuckDB dans QGIS !

Publié: 16 November 2023, 2:33pm CET par Florent Fougères

DuckDB c’est quoi ?DuckDB est un système de base de données relationnel et open source (sous licence MIT). Les bases DuckDB sont portables (à l’instar de SQLite ou GeoPackage par exemple) ce qui rend leur utilisation assez simple : pas besoin d’installation « lourde », il faut seulement installer une bibliothèque dans votre langage préféré (Python, Rust, R, C++). Une CLI est également disponible.

Enfin, pour terminer cette brève introduction de la solution, il faut noter que DuckDB a la particularité d’utiliser un système de traitement par colonne (et non par ligne comme dans les SGBD classiques) ce qui diminue les temps de calcul sur certaines opérations. Un autre des atouts de cette solution est d’être capable de lire et convertir des données au format Parquet ou GeoParquet.

Les fonctions spatialesDuckDB possède une extension pour utiliser des données spatiales qui n’est pas activée par défaut. L’inconvénient de cette extension spatiale est que pour le moment, elle ne gère pas les systèmes de projection. Pour la plupart, ces fonctions spatiales sont issues de la librairie GEOS. On y trouve toutes les fonctions spatiales classiques et le support de beaucoup de formats de données spatiales comme le Shapefile, GeoJSON ou KML par exemple.

Grâce à un financement de l‘IFREMER, nous avons développé un plugin QGIS qui permet d’afficher des données spatiales contenues dans une base DuckDB.

Fonctionnalités de QDuckDB

Fonctionnalités de QDuckDB

À l’heure ou DuckDB fait beaucoup parler de lui sur les différents réseaux, il est important qu’un logiciel SIG open source aussi important que QGIS soit en capacité de lire des données géographiques provenant de cette source.

Arrivés au terme de la première phase de développement de QDuckDB, nous sommes fiers d’annoncer la disponibilité de QDuckDB qui permet de charger dans QGIS une couche de données géographiques issue d’une base DuckDB.

Les principaux développements réalisés dans QDuckDB sont donc :

- Ajout d’un provider (ou fournisseur) de données permettant de lire une base de données DuckDB

- Création d’une interface utilisateur pour utiliser le provider

- Création d’un package pour Windows qui permet d’inclure les dépendances de DuckDB dans le plugin

Sous le capot Un fournisseur de données spécifiques intégré dans QGIS

Pour ajouter le support d’une nouvelle source de données dans QGIS il faut créer un nouveau provider (fournisseur).

Par défaut, le cœur de QGIS comporte un certain nombre de providers, comme PostgreSQL ou GeoPackage par exemple, tandis que d’autres peuvent être implémentés dans des plugins. Un provider dans le contexte QGIS est l’implémentation des interfaces définissant un fournisseur de données, interfaces qui permettront à QGIS d’obtenir les informations nécessaires pour constituer un layer (colonnes, geometry, structure, métadonnées, projection, clé primaire etc). La création du provider est donc de loin la partie la plus importante et volumineuse du projet.

Nous avons décidé d’implémenter ce nouveau provider via un plugin QGIS (et non dans le cœur). Tout d’abord parce que la technologie DuckDB est nouvelle et évolue encore rapidement et aussi parce que dans un premier temps, il est plus facile de maintenir un plugin qu’un développement cœur. Il s’agit donc d’un bon moyen de tester la connexion entre QGIS et DuckDB, avant d’envisager un portage vers le cœur.

À venirLe provider ne permet pas encore d’éditer les données, il fonctionne en « read only » et seulement sur des tables contenant un seul type de géométrie (Point, Ligne ou Polygon). En fonction des financements disponibles, nous imaginons entre autres les améliorations suivantes :

- Modification d’une couche (modifier les données, ajouter/supprimer des colonnes, créer/supprimer des entités, etc)

- Import d’une couche spatiale depuis QGIS directement dans une base DuckDB

- Meilleure intégration de DuckDB dans QGIS

- Prise en compte des tables avec plusieurs types de géométrie

Pour toute demande d’évolution, n’hésitez pas à nous contacter : contact@oslandia.com

Liens importants- Le code source (sous licence GPL2+)

- La documentation

- Le plugin sur le répertoire officiel QGIS

-

sur Geotrek, 11 ans d’une communauté grandissante

Publié: 15 November 2023, 11:21am CET par Bastien Potiron, Célia Prat, Emmanuelle Helly, Marine Faucher

Cet article présente l'organisation communautaire du logiciel libre Geotrek et met en avant quelques ingrédients, qui selon nous, permettent de fédérer et donc de participer à la réussite d'un logiciel libre.

-

sur Makina Corpus Territoires au Salon des Maires et des Collectivités Locales 2023 !

Publié: 14 November 2023, 10:00am CET par Amandine Boivin, Olivia Duval

Du 21 au 23 novembre, retrouvez Makina Corpus au Salon des Maires et des Collectivités Locales de Paris Porte de Versailles, sur le stand D80, Pavillon 4, secteur Tech et Transformation numérique.

-

sur Le BIM d’Or devient le Tech Show for Construction

Publié: 13 November 2023, 4:36pm CET par Clément Dollet

Cet article Le BIM d’Or devient le Tech Show for Construction est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Anciennement, le BIM d’Or était une cérémonie qui récompensait les meilleurs projets BIM, en France ou à l’international, organisés par les Cahiers Techniques du Bâtiment et Le Moniteur, deux magazines français porté sur le secteur de la construction. Vu le jour en 2013, le BIM d’Or récompense ses lauréats en fonction de plusieurs critères : […]

Cet article Le BIM d’Or devient le Tech Show for Construction est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur Le Salon Internationale de la Géomatique à Abidjan

Publié: 13 November 2023, 4:35pm CET par Clément Dollet

Cet article Le Salon Internationale de la Géomatique à Abidjan est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Au rendez-vous des acteurs de la géomatique s’invitent le Salon Internationale de la Géomatique, qui confère aux élus, collectivités, et entreprises, de se rapprocher du monde de la géomatique. Organisé par le Centre National de Télédétection et d’Imagerie Géographique, ce salon bisannuel tenu en Côte d’Ivoire, se pose une question cruciale pour cette 6ème édition, […]

Cet article Le Salon Internationale de la Géomatique à Abidjan est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur La géomatique au service du BTP : MaTerrio Construction

Publié: 13 November 2023, 4:35pm CET par Clément Dollet

Cet article La géomatique au service du BTP : MaTerrio Construction est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Jusqu’où peut-on aller dans l’utilisation d’un SIG pour une gestion des déchets du BTP ? C’est la question à laquelle ont tenté de répondre l’UNICEM (Union Nationale des Industries Carrières et Matériaux) et la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) par en consacrant leur temps au montage d’une cartographie interactive disponible en ligne et pour […]

Cet article La géomatique au service du BTP : MaTerrio Construction est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur Soliguide : une cartographie au service des personnes en difficultés

Publié: 13 November 2023, 4:35pm CET par Clément Dollet

Cet article Soliguide : une cartographie au service des personnes en difficultés est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Dans un récent rapport publié par l’Abbé Pierre, ont estimé à hauteur de 330 000 le nombre de personnes sans domicile fixe en France, en 2023. Ce chiffre atteint les 4 millions si l’on compte les personnes considérées comme mal-logés. La Fondation accable le gouvernement d’une inaction envers les sans domiciles fixes voir même d’un […]

Cet article Soliguide : une cartographie au service des personnes en difficultés est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur GPS ou téléphone mobile: Quel outil utilisé pour les collectivités?

Publié: 13 November 2023, 4:18pm CET par Maclean

Cet article GPS ou téléphone mobile: Quel outil utilisé pour les collectivités? est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Dans les collectivités les emplois et postes sont aussi divers que les tâches à réaliser. Il est possible de regrouper ces postes de manière très simplifié sous deux dénominations: le siège et le terrain. En simplification, le terrain va devoir réaliser et superviser les actions décidées au siège, mais la relation entre ces deux corps […]

Cet article GPS ou téléphone mobile: Quel outil utilisé pour les collectivités? est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

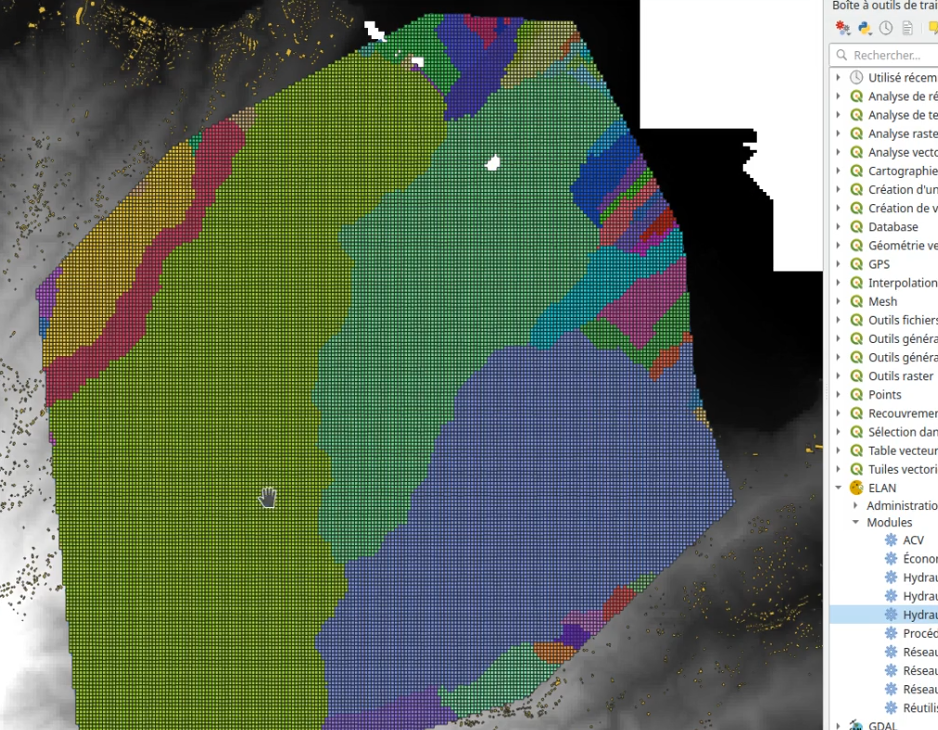

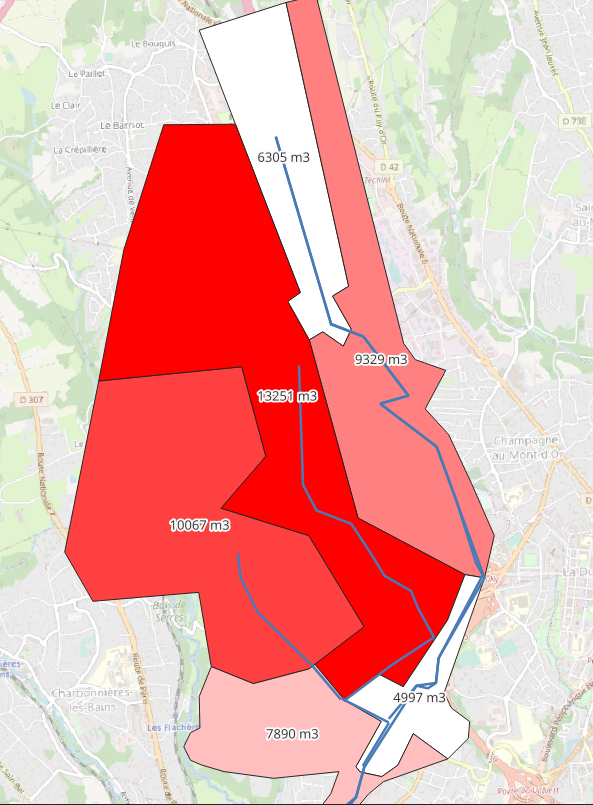

sur Une stratégie de gestion du risque inondation récente : la cartographie de l’infiltration de l’eau dans le sol

Publié: 13 November 2023, 3:51pm CET par BITTANTE

Cet article Une stratégie de gestion du risque inondation récente : la cartographie de l’infiltration de l’eau dans le sol est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Dans le contexte du changement climatique, les aléas naturels auraient tendance à se montrer plus extrême. C’est notamment le cas de l’inondation. Ces trente dernières années, le sol a été largement modifié par l’action de l’homme. Entrainant ainsi une imperméabilisation et une minéralisation du sol. Ces modifications de la nature du sol deviennent un facteur […]

Cet article Une stratégie de gestion du risque inondation récente : la cartographie de l’infiltration de l’eau dans le sol est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur Makina Corpus Territoires : une nouvelle entité pour accompagner les territoires dans leur transformation numérique

Publié: 13 November 2023, 10:03am CET par Amandine Boivin, Olivia Duval

Avec plus de 20 ans d'expertise dans la création d'applications cartographiques, Makina Corpus a toujours été un allié de confiance pour les collectivités territoriales.

-

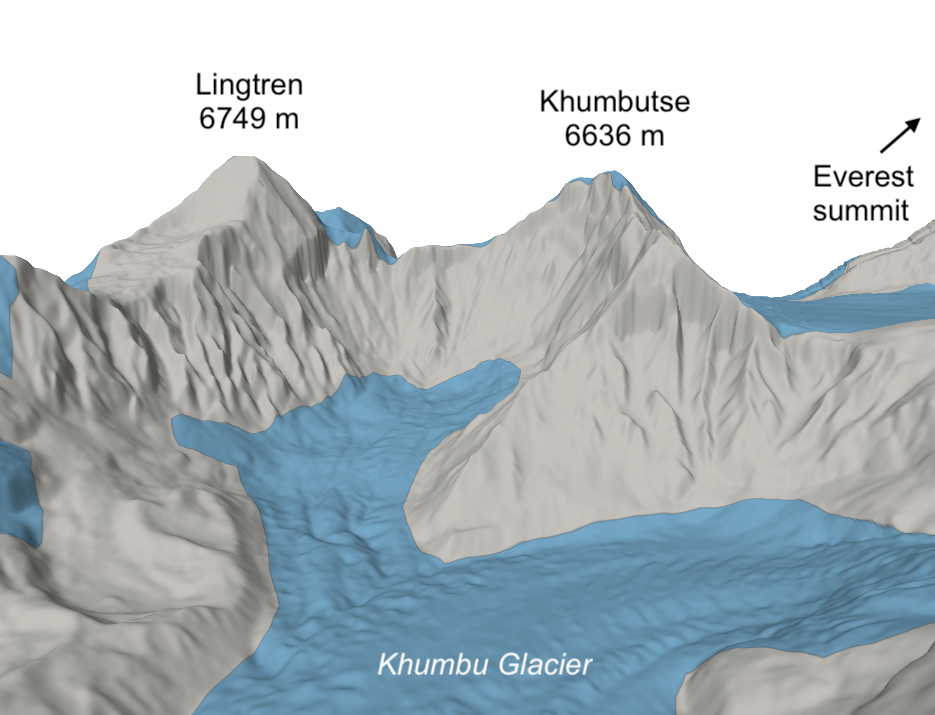

sur Glacier changes in the Lingtren–Khumbutse catchment using Pléiades

Publié: 13 November 2023, 1:29am CET par Simon Gascoin

The iconic Khumbu Glacier in Nepal is fed by several tributaries, such as this branch in the Lingtren–Khumbutse catchment.

Glacier area from the Randolph glacier inventory 6.0

Glacier area from the Randolph glacier inventory 6.0

Recently a new Pléiades triplet covering the Khumbu region was added into the DINAMIS repository (acquisition date 22 Oct 2023). There is another triplet in the same area acquired on 11 Mar 2016 hence we can compute a sequence of two high resolution 3D models that are 7.5 years apart. Welcome to the fourth dimension!

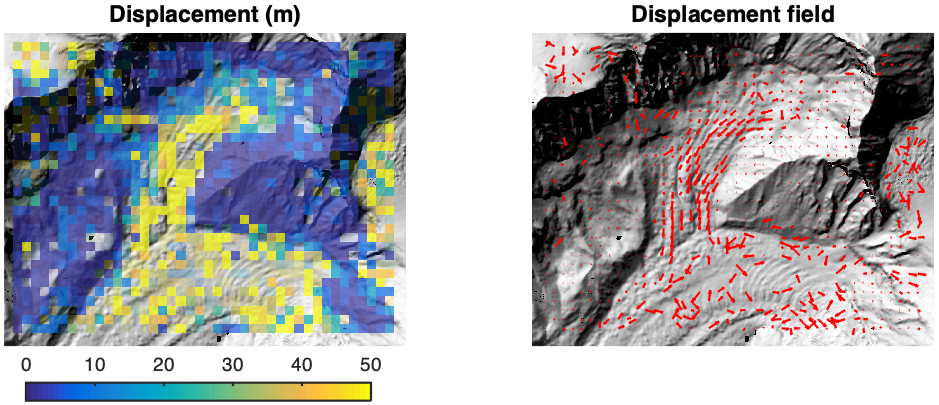

The Lingtren-Khumbutse branch of the Khumbu glacier is less spectacular than the main branch because it is almost entirely covered by granitic debris [1]. However it flows like any glacier as shown by this animation of the shaded relief.

[https:]]I computed the horizontal displacement from theses shaded DEM images using imGraft [2]. The displacement field looks consistent in the debris covered area, but it is very noisy and heterogeneous on the main branch. The algorithm did not work better with the ortho-images due to the changes in snow cover, illumination, etc.

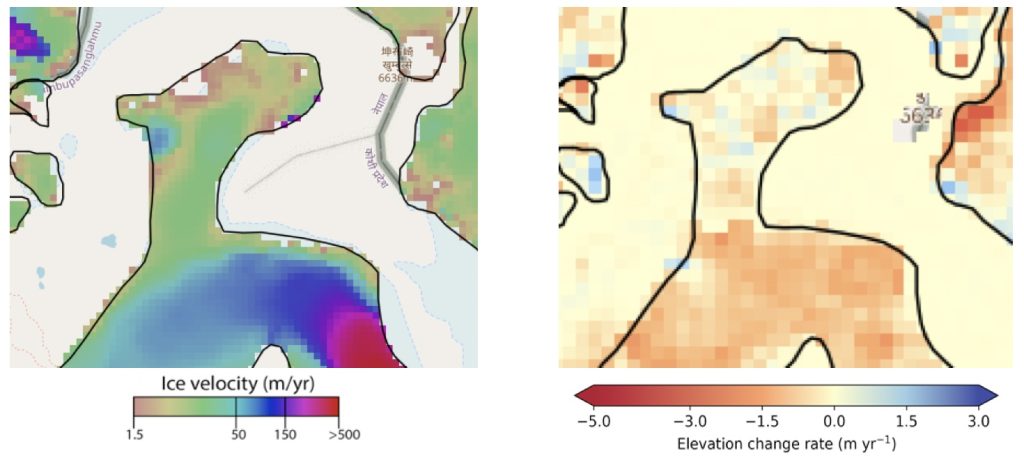

Horizontal displacement from Mar 2016 to Oct 2023

Horizontal displacement from Mar 2016 to Oct 2023

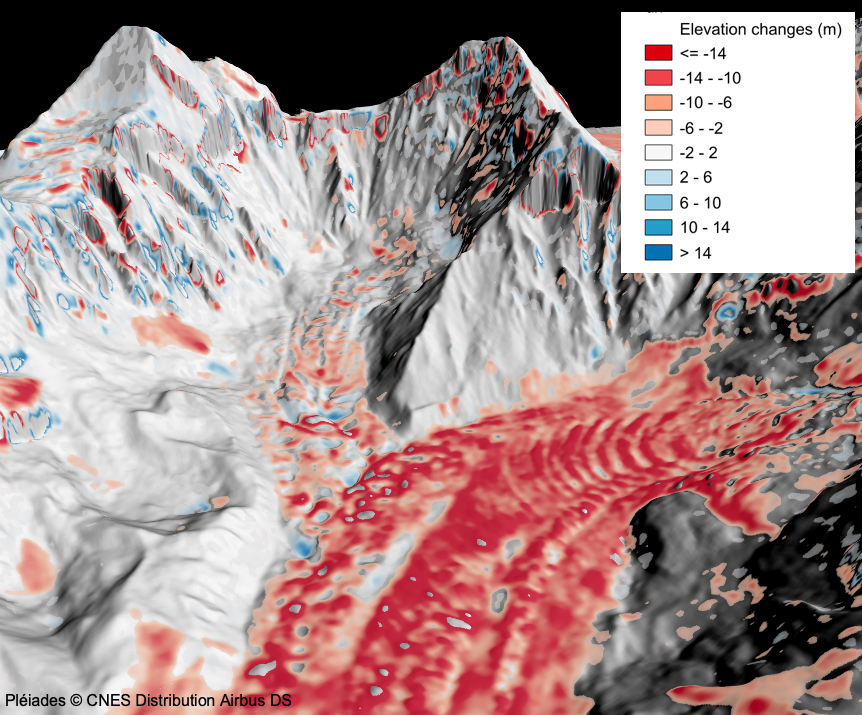

From both 3D models we can also examine the surface elevation changes in the past 7.5 years.

Elevation changes from Mar 2016 to Oct 2023

Elevation changes from Mar 2016 to Oct 2023

Pléiades data show that in the Lingtren–Khumbutse catchment, the horizontal velocities range between 5 to 10 meters per year, which is consistent with the data from the global ice velocity atlas computed over 2017-2018 by Millan et al. [3]. The elevation changes of about 1 meter per year are also consistent with the global assessment of glacier thickness changes by Hugonnet et al. over 2015-2019 [4]. The thinning rates in this part of the glacier are less important than those that can be observed in the main part because the debris insulates the ice from the warming atmosphere.

Glacier velocity (2017-2018) and elevation changes (2015-2019) from Theia [maps.theia-land.fr]

Glacier velocity (2017-2018) and elevation changes (2015-2019) from Theia [maps.theia-land.fr] I generated the digital elevation models from each Pléiades triplet in my web browser using the DSM-OPT online service, a very convenient tool to avoid downloading tens of gigabytes of raw imagery on my laptop. There remain some artifacts in the southern face of Lingtren slopes due to data gaps in the DEMs. Steep slopes are always challenging to resolve using satellite photogrammetry. Yet, the DEMs are fairly complete thanks to the tri-stereoscopic acquisition geometry and the good performance of the processing software (MicMac).

DINAMIS services and data are accessible to French public entities and non-profit organizations. Foreign scientists may download DINAMIS products free of charge under specific terms and conditions. See [https:]]

References

[1] Higuchi, K., Watanabe, O., Fushimi, H., Takenaka, S., Nagoshi, A., Williams, R. S., & Ferrigno, J. G. (n.d.). GLACIERS OF NEPAL—Glacier Distribution in the Nepal Himalaya with Comparisons to the Karakoram Range. [https:]

[2] Aslak Grinsted (2023). ImGRAFT [https:] GitHub. Retrieved November 12, 2023.

[3] Millan, R., Mouginot, J., Rabatel, A., & Morlighem, M. (2022). Ice velocity and thickness of the world’s glaciers. Nature Geoscience, 15(2), Article 2. [https:]]

[4] Hugonnet, R., McNabb, R., Berthier, E., Menounos, B., Nuth, C., Girod, L., Farinotti, D., Huss, M., Dussaillant, I., Brun, F., & Kääb, A. (2021). Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature, 592(7856), Article 7856. [https:]]

Top picture by Tom Simcock, CC BY-SA 3.0, [https:]]

-

sur Cartovégétation : l’application qui décrypte la végétation et les paysages franciliens

Publié: 10 November 2023, 7:00pm CET par @mjchail1

Cet article Cartovégétation : l’application qui décrypte la végétation et les paysages franciliens est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Le contexte En France, la biodiversité s’effondre avec 70% de la faune sauvage disparue depuis 1970. L’urbanisation, la destruction des espaces verts et la pollution des sols sont les principales causes. Pour maintenir la biodiversité, il faut préserver les écosystèmes fonctionnels en créant des continuités écologiques, notamment dans les zones urbaines denses, où il est […]

Cet article Cartovégétation : l’application qui décrypte la végétation et les paysages franciliens est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur Retour sur les Rencontres R d'Avignon

Publié: 10 November 2023, 2:30pm CET

Formation, astuces, bonnes pratiques et trouvailles. Compte-rendu des rencontres R d'Avignon 2023

Formation, astuces, bonnes pratiques et trouvailles. Compte-rendu des rencontres R d'Avignon 2023

-

sur Rapport de la mission data et territoires

Publié: 10 November 2023, 12:42pm CET

Rapport de la mission data et territoires

-

sur Du 28 au 30 mai 2024 et du 25 au 26 juin 2024 à Lille : formation "savoir utiliser les Données Foncières" (Fichiers Fonciers et DV3F)"

Publié: 10 November 2023, 10:32am CET

Publié le 05 novembre 2023Une session de formation "Savoir utiliser les Données Foncières" se tiendra du 28 au 30 mai et du 25 au 26 juin 204 dans les locaux du Cerema Hauts-de-France à Lille. Cette session est à destination des bénéficiaires des Données Foncières (Fichiers Fonciers, DV3F) et des bureaux d'études. Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique Accompagnement Inscription jusqu'au 10 mai (…)

Lire la suite -

sur Du 14 au 16 mai 2024 à Lille : formation "savoir utiliser les Fichiers fonciers"

Publié: 10 November 2023, 9:32am CET

Publié le 07 novembre 2023Une session de formation "Savoir utiliser les Fichiers fonciers" se tiendra du 14 au 16 mai 2024 dans les locaux du Cerema Hauts-de-France à Lille.Cette session est à destination des bénéficiaires des Fichiers fonciers et des bureaux d'études.Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique AccompagnementInscription jusqu'au 22 avril (…)

Lire la suite -

sur Du 12 au 14 mars 2024 à Lille : formation "savoir utiliser DV3F"

Publié: 10 November 2023, 9:32am CET

Publié le 10 novembre 2023Une session de formation "Savoir utiliser DV3F" se tiendra du 12 au 14 mars 2024 dans les locaux du Cerema Hauts-de-France à Lille.Cette session est à destination des bénéficiaires des Données Foncières et des bureaux d'études.Vous trouverez le contenu et le coût de la formation dans la rubrique AccompagnementInscription jusqu'au 9 février (…)

Lire la suite

-

sur Dictionnaire insolite des frontières

Publié: 9 November 2023, 8:20pm CET par r.a.

Dans notre monde, pourtant connecté et globalisé, la question des frontières n’a rien perdu de son importance, bien au contraire. « Les frontières non seulement ne s’effacent pas mais connaissent dans plusieurs points du globe un processus de fermeture et de durcissement » (Michel Foucher, Les frontières, CNRS Editions, 2020). Ce petit ouvrage (format de poche, 189 pages) des éditions Cosmopole vient occuper une place originale et remarquable dans l’abondante bibliographie sur le sujet.

Benoît Goffin et Cécile L’Hostis, les deux auteurs, ont réussi le tour de force d’écrire un livre agréable à lire tout en multipliant les points de vue objectifs et subjectifs : données factuelles, analyses historiques et géopolitiques, références littéraires et imaginaires… S’inscrivant dans une collection de « dictionnaires insolites » inaugurée en 2010, cet ouvrage explore le thème des frontières en n’oubliant pas « l’insolite » sous forme d’anecdotes et d’exemples rares qui révèlent des mythes, des rêves, des paradoxes, des histoires surprenantes. Bien sûr, les 173 entrées ne permettent pas l’exhaustivité mais elles aboutissent malgré tout à dresser un tableau riche et souvent passionnant.

Des frontières au sens large

Si les frontières terrestres (continentales et maritimes) occupent une large part du livre, les frontières technologiques, idéologiques, imaginaires, ne sont pas oubliées comment le prouvent les entrées : cyberespace, extraterrestre, extraterritorialité des lois américaines, Google Maps, littérature-monde, lumière, lune, Mur (Game of Thrones) (1), polycentrisme, reconnaissance, religion, sionisme, Tchernobyl, ubuesque…

Développons quelques exemples tirés de ce dictionnaire. Les frontières numériques existent bel et bien, qu’elles soient techniques (les « zones blanches »), technologiques (absence d’accès au réseau pour les populations pauvres) ou politiques (certains Etats cherchent à cloisonner l’accès à l’internet et à contrôler les réseaux). Dans la série Game of Thrones, le Mur aurait été construit dans des temps anciens avec l’aide de Géants pour se protéger des dangers venus du Nord. Cette frontière physique réputée infranchissable révèle sa dimension symbolique au fil de l’intrigue en modifiant la représentation de l’autre et en alimentant des peurs ancestrales. Quant à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (Ukraine, 1986), elle a montré au monde un nouveau danger que les frontières ne peuvent arrêter. D’une façon générale, certains Etats regardent d’un mauvais œil la présence ou la construction de nouvelles centrales nucléaires à proximité de leurs frontières.

La genèse des frontières

La genèse des frontières s’est faite de différentes manières, parfois après de longues négociations, parfois au contraire dans la précipitation. De nombreuses entrées en témoignent : balkanisation, conférence de Berlin, Cachemire, Cour internationale de justice, découpe, ligne Durand, partition des Indes, Traités inégaux, intangibilité, Kurdistan, frontière naturelle, Poutine, Rio Grande, Sykes-Picot, rocher de Vélez de la Gomera…

Qu’en est-il des « frontières naturelles » ? L’expression a été largement utilisée pendant la Révolution française pour justifier des projets expansionnistes. Pour nos deux auteurs, la réponse est claire : une frontière n’est jamais « naturelle », même si des éléments géographiques peuvent appuyer leur délimitation (chaînes de montagnes, lacs…). Pourtant, à titre d’exemple, les fleuves constituent des supports répandus pour définir des frontières. Mais cette délimitation apparemment simple ne l’est pas toujours : ainsi, le cours de la rivière peut changer et poser la question du nouveau tracé de la frontière (problème non tranché entre Croates et Serbes le long du Danube) ; le statut des îles sur la rivière peut être source de conflits (incidents sur le fleuve Amour entre la Russie et la Chine).

Depuis les années 1950, le nombre d’Etats a beaucoup augmenté mais peu de frontières nouvelles ont été tracées, le principe d’intangibilité ayant favorisé la conservation des anciens tracés. Toute reconnaissance risquerait de créer un dangereux précédent et d’attiser les revendications nationalistes d’autres régions. Ainsi, la Russie prend souvent l’exemple du Kosovo pour justifier la possibilité de nouvelles frontières, et donc de nouveaux Etats (Ossétie, Abkhazie…).

Le tracé des frontières témoigne des négociations qui l’ont défini en laissant parfois des territoires enclavés dans le pays voisin. Jusqu’en 2015, la situation la plus complexe du globe se situait entre l’Inde et le Bangladesh où, sur environ 100 kilomètres, les territoires des deux pays s’imbriquaient inextricablement. Un accord récent a permis à de nombreuses enclaves indiennes de devenir bangladaises tandis que des enclaves bangladaises, également nombreuses, devenaient indiennes. D’autres curiosités géographiques existent comme les tripoints (plus de 150 dans le monde) qui sont les lieux où se recoupent les frontières entre trois pays. Un bornage ou une construction peut marquer la symbolique de ces points comme la table triangulaire qui a été installée là où se rejoignent précisément l’Autriche, la Hongrie et la Slovaquie.

Les frontières, révélateurs des enjeux du monde contemporain

Face à la mondialisation triomphante qui prophétisait leur fin, les frontières font un retour en force. « Celles qui étaient autrefois considérées comme des barrières à surmonter pour faire triompher la coopération et le commerce international sont redevenues des zones de conflits potentiels au détriment des principes de libre circulation, de coopération et de solidarité entre les peuples » (…) « Les zones limitrophes, si elles sont des espaces d’échanges privilégiés, restent largement le théâtre de tensions politiques, de conflits et de migrations forcées, qui mettent en évidence les inégalités et les injustices qui persistent dans notre société mondialisée » (Benoît Goffin, Céline L’Hostis, Dictionnaire insolite des frontières, Editions Cosmopole, 2023).

La présence des frontières est une composante importante du rapport de force visant à obtenir l’accès aux ressources de la région concernée. Ainsi, les fleuves traversés par des frontières sont la source de tensions entre les Etats riverains. L’Etat qui se trouve en aval peut contester la consommation, les grands projets de construction de barrages ou la pollution causée par les Etats situés en amont (cas du Tigre et de l’Euphrate ou du Nil).

La littérature pour parler des frontières

Parce que la frontière fait rêver, elle est un thème de prédilection pour les « écrivains voyageurs » comme Nicolas Bouvier (L’usage du monde) ou Ella Maillard (Oasis interdites), mais aussi pour d’autres écrivains (Gracq, Le Clézio, etc.), ceux de la « littérature-monde » et d’autres qu’on ne saurait ranger dans une quelconque catégorie, sinon celle de la littérature. Julien Gracq, écrivain de la frontière par excellence, est joliment présenté dans l’entrée « Syrtes » du dictionnaire. Citons seulement ces quelques lignes : « Le roman de Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes, (…) est entièrement construit autour de la fonction sacrée de la frontière, dont la violation constitue l’action principale ».

Notes :

(1) Game of Thrones : série télévisée américaine de fantaisie médiévale diffusée aux Etats-Unis entre 2011 et 2017. L’histoire de la série, située sur les continents fictifs de Westeros et Essos, entrelace trois grandes intrigues. La première intrigue raconte la menace croissante, avec l’hiver approchant, des créatures légendaires situées au nord du Mur de Westeros.

Daniel Oster, novembre 2023

-

sur Geomatys wins Cassini prize / Geomatys, lauréat du prix Cassini

Publié: 9 November 2023, 9:55am CET par user

Geomatys wins CASSINI prize - Geomatys lauréat du Prix CASSINI

Geomatys wins CASSINI prize - Geomatys lauréat du Prix CASSINI

Lire en Français

Read in English

Geomatys and its project OPAT wins Horizon Europe's CASSINI Prize for Digital Space Applications for their contribution to the fight against plastic pollution at sea.

Geomatys and its project OPAT wins Horizon Europe's CASSINI Prize for Digital Space Applications for their contribution to the fight against plastic pollution at sea.

08 November 2023, Montpellier

Press Release

Geomatys, a SME specializing in geospatial data processing, is proud to announce that its innovative OPAT (Ocean Plastic Alert & Tracking) project has won the prestigious Cassini Prize for Digital Space Applications. The award seeks innovative commercial solutions that leverage the EU’s space program to detect, monitor and remove plastics, microplastics and other waste from our oceans and waterways. With a total prize fund of 2.85 million euros, the top three proposals are eligible to win 0.95 million euros each, which can be used by the winners to further develop and market their solution. CASSINI is the European Commission’s initiative to support entrepreneurs, start-ups and SMEs developing innovative applications and services leveraging the EU space program. Dedicated to promoting the commercialization of Galileo, EGNOS and Copernicus data and services, EUSPA is actively involved in this initiative.

The award will greatly accelerate the development of the OPAT system, designed to detect plastic waste at sea by satellite and predict its drift.

The Geomatys team would like to express its deepest gratitude to all those who have contributed to the project’s success:

- The Occitanie region, whose continued support and trust had been essential to OPAT’s progress.

- The Communauté d’Agglomération Pays Basque for sharing its experience in collecting waste at sea and providing us with invaluable data.

- Dr. Shungu Garaba of the University of Oldenburg, for his invaluable expertise and unfailing willingness to collaborate.

- Joël Sudre of the DataTerra research infrastructure, whose commitment to our shared vision has been a fundamental pillar of our success.

- CNES, via the Connect by CNES program, with a special mention to Mr. Eric Brel and Mr. Ariel Fuchs, for their decisive contribution to the realization of this ambitious project.

- The European Space Agency (ESA), whose support, via an initial BASS feasibility grant, was crucial to the launch of OPAT.

This prize, awarded by Horizon Europe, reinforces our determination to constantly innovate to protect our oceans. OPAT is an example of the positive impact that space technology can have on the environment, helping us to better understand and combat plastic pollution at sea. We look forward to continuing to work closely with our partners, and to tackling future challenges that will help to better preserve our precious marine ecosystems.

About GeomatysGeomatys offers expertise in geodesy, the exploitation and processing of complex data, geospatial metadata and advanced representation modes. Our ability to innovate allows us to contribute to creating ever more intelligent solutions to some of society’s biggest challenges across sectors such as Defense, Space, Research, and Risk Assessment.

You can contact us about OPAT by e-mail: opat@geomatys.com, or by phone:+33 4 84 49 02 26

Further information, visit our website at www.geomatys.com/en/opat

Geomatys avec son projet OPAT remportent le prix CASSINI d’Horizon Europe pour leur contribution à la lutte contre la pollution plastique en mer.

Geomatys avec son projet OPAT remportent le prix CASSINI d’Horizon Europe pour leur contribution à la lutte contre la pollution plastique en mer.

À Montpellier, le 08 novembre 2023

Communiqué de Presse

Geomatys, PME spécialisée dans le domaine du traitement des données géospatiales, est fière d’annoncer que son projet innovant OPAT (Ocean Plastic Alert & Tracking), a remporté le prestigieux Prix CASSINI, for Digital Space Applications. Ce prix recherche des solutions commerciales innovantes qui tirent parti du programme spatial de l’UE pour détecter, surveiller et éliminer les plastiques, microplastiques et autres déchets de nos océans et voies navigables. Avec une dotation totale de 2,85 millions d’euros, les trois meilleures propositions sont éligibles pour remporter chacune 0,95 million d’euros, qui peuvent être utilisées pour aider les lauréats à développer et à commercialiser davantage leur solution. CASSINI est l’initiative de la Commission européenne visant à soutenir les entrepreneurs, les start-ups et les PME développant des applications et des services innovants tirant parti du programme spatial de l’UE. Dédiée à la promotion de la commercialisation des données et services Galileo, EGNOS et Copernicus, l’EUSPA est activement impliquée dans cette initiative.

Cette récompense, qui célèbre les meilleures applications numériques maritimes ou marines pour la lutte contre la pollution plastique, témoigne de l’engagement que prend Geomatys vis-à-vis de la préservation de nos océans.

La récompense associée à ce prix va permettre d’accélérer grandement le développement de la plateforme OPAT, conçue pour détecter par satellite les déchets plastiques en mer et prédire leur dérive.

L’équipe de Geomatys tient évidemment à exprimer sa plus profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès du projet :

- La région Occitanie, dont le soutien continu et la confiance ont été essentielles pour faire avancer OPAT.

- La Communauté d’Agglomération Pays Basque pour nous avoir partagé son expérience dans la collecte des déchets en mer et de nous avoir fourni de précieuses données

- Dr Shungu Garaba de l’Université d’Oldenburg, pour son expertise précieuse et sa collaboration sans faille.

- Joël Sudre, de l’infrastructure de recherche Data Terra, dont l’engagement envers notre vision commune a été un pilier fondamental de notre succès.

- Le CNES, via son programme Connect by CNES avec une mention spéciale à M. Eric Brel et M. Ariel Fuchs, pour leur contribution décisive à la réalisation de ce projet ambitieux.

- L’ Agence Spatiale Européenne (ESA), dont le soutien, via un premier BASS faisabilité a été un élément crucial pour le lancement d’OPAT.

Ce prix, décerné par Horizon Europe, renforce notre détermination à innover constamment pour la protection de nos océans. OPAT est un exemple de l’impact positif que la technologie spatiale peut avoir sur l’environnement, en nous aidant à mieux comprendre et à lutter contre la pollution plastique en mer. Nous sommes impatients de continuer à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires, ainsi que de relever les défis futurs qui aideront à mieux préserver notre précieux écosystème marin.

À propos de GeomatysGeomatys propose son expertise dans le domaine de la géodésie, l’exploitation et le traitement de données complexes, des métadonnées géospatiales ou des modes de représentation avancés. Notre capacité à innover dans ce secteur nous positionne sur des secteurs d’activité tels que la Défense, le Spatial, la Recherche et plus généralement les projets en demande d’innovation.

Vous pouvez nous contacter concernant OPAT ou Geomatys par mail : opat@geomatys.com, ou par téléphone : +33 4 84 49 02 26

Plus d’infos : www.geomatys.com/solutions-metier/opat/

Menu

Menu

Linkedin

Twitter

Youtube

Linkedin

Twitter

Youtube

The post Geomatys wins Cassini prize / Geomatys, lauréat du prix Cassini first appeared on Geomatys.

-

sur Géoflex, avancée majeure du GNSS

Publié: 8 November 2023, 12:12pm CET par Tran

Cet article Géoflex, avancée majeure du GNSS est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Un article publié en 2022 avait jeté les bases des Systèmes Globaux de Navigation par Satellite (GNSS), soulignant leur importance cruciale dans la géoinformation. Un peu plus tard, le 31 mars 2022, Huibert-Jan Lekkerkerk publie un nouvel article examinant les développements dans les constellations GNSS, l’augmentation et les récepteurs. Il note que le GNSS a […]

Cet article Géoflex, avancée majeure du GNSS est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur Vietnam et Etats voisins

Publié: 7 November 2023, 8:09pm CET par r.a.

Le titre du dernier ouvrage du géographe Yves Duchère, Vietnam et Etats voisins (1), suscite une première interrogation : quelles sont les limites de l’espace étudié ? Certes, Laos et Cambodge sont l’objet de pages peu nombreuses mais bien documentées, mais quelle place donner au troisième voisin, la Chine ? C’est l’étude des relations millénaires, complexes et ambigües, entre Vietnam et Chine qui constitue le principal intérêt du livre, un livre débordant d’informations, de tableaux, de cartes. Sans doute le plan a-t-il été difficile à construire car les retours sur une même question sont nombreux…ce qui a une efficacité pédagogique.

On peut analyser les divisions de l’espace vietnamien en fonction du relief, de l’ethnologie, de l’histoire, de l’entrée dans la mondialisation…

A un Vietnam continental des hautes terres de l’ouest s’oppose un Vietnam des plaines et du littoral. Le premier (au-dessus de 300 m), faiblement peuplé, a été longtemps le domaine d’ethnies minoritaires (2), nomades vivant dans la forêt, autonomes, accueillant les populations fuyant la volonté hégémonique des Etats des plaines. Le second est occupé par l’ethnie majoritaire des Kinh (Viets), sédentaires soumis, de longue date, à un Etat centralisateur qui contrôlait les infrastructures hydrauliques nécessaires à la riziculture. Au XXe siècle, le pouvoir colonial puis le nouvel Etat communiste ont cherché à intégrer les montagnards au sein d’une nation multiethnique. Aujourd’hui, les autorités veulent développer la migration de Kinh des villes engorgées vers les marges montagneuses avec un double objectif, économique (caféiculture…) et militaire.

Les conquêtes et influences culturelles exogènes ont aussi pendant longtemps distingué les territoires du nord du Vietnam actuel profondément marqués par une colonisation chinoise progressive dès le 1er siècle avant notre ère jusqu’au Xe siècle, alors que ceux du sud subissaient l’influence indienne, hindouiste et bouddhiste, puis khmère. Les populations Viet, fortement sinisées, sont descendues vers le sud le long des plaines littorales jusqu’au delta du Mékong, du XIe siècle au XIXe siècle. C’est la France coloniale qui fit l’unité du nord (Tonkin), du centre (Annam) et du Sud (Cochinchine) dans le cadre de l’Union indochinoise (1879) dans laquelle furent incorporés le Cambodge et le Laos. Cette unité se fractura après 1955 entre deux modèles antagonistes d’Etat, une République démocratique du Vietnam, dirigée par un parti communiste, au nord, et une République du Vietnam, bénéficiaire d’une aide américaine massive, au sud. L’une procède à une réforme agraire sur le modèle chinois et développe une industrie rurale tandis que l’autre favorise une urbanisation à marche forcée. Après deux décennies de conflit (la « deuxième guerre d’Indochine » de 1959 à 1975), les communistes du nord imposèrent leur régime à l’ensemble du territoire et réunifièrent à nouveau le pays.

Héritage de cette histoire, le Vietnam peut être qualifié d’Etat bicéphale. Deux pôles se font concurrence, deux deltas, deux métropoles : au centre du delta du fleuve Rouge, Hanoï, capitale millénaire, forme une ville-province de 8 millions d’habitants alors qu’au sud, dans le delta du Mékong, Ho Chi Minh-Ville (ex Saïgon) en regroupe près de 9 millions. Dans ces métropoles résident, au sein des districts urbains, les populations les plus riches, engagées dans une économie mondialisée, mais aussi des populations plus modestes dans les districts agricoles.

L’ouvrage consacre toute une partie aux mutations du Vietnam depuis le Doi Moi, c’est-à-dire le « Renouveau », à partir de 1986 (quelques réformes ont été amorcées en 1979). Quelques années auparavant en Chine, Deng Xiaoping avait amorcé le passage de l’économie planifiée à un système introduisant le marché. Même s’il y a une « voie vietnamienne », le « modèle chinois » est bien présent. « Socialisme de marché », « économie de marché à orientation socialiste », « capitalisme de connivence », « capitalisme hybride »…les expressions sont nombreuses pour qualifier le phénomène.

L’objectif était de sortir l’économie nationale de la situation désastreuse dans laquelle elle se trouvait. La « Rénovation » a eu recours aux investissements étrangers, a créé des ZES (3) et a multiplié les liens avec les autres pays (entrée dans l’OMC en 2007). Ce sont les secteurs manufacturiers puis les infrastructures qui en ont surtout bénéficié. Les exportations ont été multipliées par cent entre 1990 et 2020, date à laquelle la balance commerciale est pour la première fois positive.

L’organisation de l’agriculture connaît aussi une profonde transformation. La collectivisation des terres dans le cadre de très grandes coopératives était un échec patent (sur des parcelles qui ne représentaient que 5% des terres des coopératives, les paysans produisaient 54,3% des revenus en 1975). Elles furent démantelées à partir de 1988, la fixation des prix par l’Etat abandonnée, et grâce à l’intensification de la production, le pays est devenu autosuffisant en riz puis exportateur (6ème rang mondial).

Ces transformations ont amené une montée en puissance de la classe moyenne qui a adopté de nouveaux modes de vie, mais la pauvreté n’a pas disparu, surtout dans le monde rural et les inégalités se sont accrues. Travailleurs du secteur informel, membres des minorités, femmes rurales sont les laissés-pour-compte de la croissance. Corruption, dégradation environnementale, spéculation foncière, urbanisation informelle…sont la face noire du « Renouveau ».

L’introduction du marché n’a pas entraîné de libéralisation politique. Comme en Chine, l’autoritarisme du régime se manifeste par la toute puissance d’un parti-Etat, une surveillance constante de la population à la fois par la police et par la pègre, l’absence de presse indépendante, la sanction de toute « idéologie déviante » au sein même du parti. Mais les autorités vietnamiennes font preuve d’une certaine flexibilité politique, recherchant un certain consensus entre l’Etat et la société. Les critiques qui ne peuvent s’exprimer dans les médias empruntent la voie de la littérature ou de la chanson et les blogs hébergés à l’étranger soutiennent la contestation.

Le souci de préserver une « voie vietnamienne » de développement n’empêche pas le Vietnam d’être intégré de gré et/ou de force dans la sphère d’influence chinoise (ainsi que ses voisins cambodgien et laotien).

La Chine, dans sa volonté de devenir la première puissance mondiale, a besoin de renforcer son influence sur l’Asie orientale et particulièrement sur l’Asie du Sud-Est. Une partie des « Nouvelles routes de la soie » emprunte un réseau de voies de circulation Nord-Sud fournissant aux produits chinois un accès direct à l’océan Indien.

Face à la poussée chinoise vers les mers du Sud, les Vietnamiens sont méfiants. Ils souhaiteraient mettre en œuvre une politique étrangère multilatérale mais la présence chinoise est de plus en plus forte alors que l’aide américaine régresse.

Soft power et capitaux sont les atouts majeurs de Beijing. Les Chinois utilisent l’arme idéologique de leur philosophie, des valeurs asiatiques s’opposant aux valeurs universelles que voudrait imposer l’Occident. La promotion des thèmes confucéens est un moyen de recouvrer une grandeur passée où la Chine dominait ses voisins. Les autorités vietnamiennes défendent aussi l’universalité du confucianisme, mais elles ont le souci d’harmoniser valeurs traditionnelles et « droits de l’homme », à condition qu’ils ne soient pas imposés de l’étranger (il est intéressant de remarquer que des intellectuels vietnamiens au pouvoir sont restés marqués par certaines valeurs occidentales).

Les Chinois ont aussi des moyens financiers pour s’imposer. Ils fournissent les IDE (4) dont le Vietnam a besoin, même si ces capitaux sont investis surtout dans les ZES situées le long des corridors des « routes de la soie ». Le pays bénéficie aussi de l’aide publique chinoise au développement sous forme de prêts préférentiels, ce qui n’est pas sans susciter une certaine méfiance.

Les relations entre le Vietnam et la Chine sont empoisonnées par la question de la mer de Chine méridionale dont les deux Etats revendiquent l’intégralité de la zone. Riche en ressources halieutiques et en hydrocarbures, cet espace maritime a surtout un intérêt stratégique (il est traversé par la principale route maritime du commerce international). Face aux volontés chinoises, le Vietnam ouvre ses portes aux marines occidentales, mais aussi russes et indiennes. Néanmoins la croissance récente des activités chinoises dans la zone semble annoncer la victoire plus que probable du grand voisin du nord. Et il va être difficile au Vietnam de trouver sa place dans l’Indopacifique, entre les ambitions chinoises, indiennes et américaines.

Vietnam et Etats voisins fournira une mine d’informations à son lecteur qui pourra l’utiliser comme une encyclopédie grâce à son Index très fourni. Il est dommage que sa relecture ait été négligée. A titre d’exemple, on peut signaler la confusion entre indice de fécondité et taux de natalité (p.117-119), entre balance commerciale négative et positive (p.141), etc… et regretter l’absence de légendes sous quelques cartes (p.116, p.162). Mais les apports l’emportent largement sur ces quelques défauts.1) Yves Duchère, Vietnam et Etats voisins, Géopolitique d’une région sous influences, Armand Colin, 2023.

2) 53 minorités (14,7% de la population) vivent dans les montagnes et les plateaux forestiers. Les langues qu’ils utilisent appartiennent majoritairement au groupe tibéto-birman

3) Zones économiques spéciales

4) Investissements directs à l’étrangerMichèle Vignaux, novembre 2023

-

sur Dans quel monde vivons-nous ?

Publié: 7 November 2023, 5:53pm CET par r.a.

Delphine Papin, Frank Tétart et Daniel Oster (modérateur)

(photo de Micheline Martinet)Pour fêter le 25ème anniversaire de la création de l’association, Les Cafés géographiques ont invité Frank Tétart, docteur en géopolitique, à présenter une question d’actualité sous le titre : « Dans quel monde vivons-nous ? ». Quel meilleur choix que cet ancien co-auteur de l’émission Le Dessous des cartes et coordinateur du Grand Atlas 2024 (1) pour analyser les crises qui affectent la planète ? Delphine Papin, responsable du service Infographie et Cartographie du journal Le Monde, complète son intervention.

En introduction, F. Tétart rappelle que depuis 2022 l’opposition entre démocraties et régimes autoritaires (présents dans de grandes nations : Chine, Russie…) gagne du terrain, ce dont témoignent régulièrement médias et réseaux sociaux. On se pose aussi des questions sur le rôle que pourrait jouer la communauté internationale dans la résolution des conflits actuels et on s’inquiète de l’avenir du monde face au défi du changement climatique. Il y a urgence mais les négociations piétinent et le choix de Dubaï, gros producteur de pétrole, comme lieu d’accueil de la prochaine COP (2) laisse perplexe. L’enjeu climatique concerne toute la planète, mais surtout les pays les plus précaires.

Quels sont les principaux points chauds étudiés dans l’Atlas ?

L’Ukraine subit une guerre d’agression qui, loin d’être la guerre courte voulue par Poutine, s’inscrit dans une durée indéterminée. Les modalités de combat rappellent la Grande Guerre : les ennemis se font face de part et d’autre d’un front qu’ils sont incapables de percer. C’est dès maintenant un échec politique pour le dirigeant russe car il a amené la Finlande et la Suède à rejoindre l’OTAN. C’est un jeu à somme nulle.

Au Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, de basse intensité ces derniers temps, est redevenu une guerre ouverte d’une grande violence, le 7 octobre dernier. Il concerne tous les Etats de la région et même au-delà :

– l’Iran, principal ennemi, apporte son soutien au Hamas et au Hezbollah libanais présent également en Syrie.

– les Etats arabes souhaitant se rapprocher de l’Etat israélien se trouvent dans une situation paradoxale vis-à-vis de leur opinion publique. C’est le cas des signataires des Accords d’Abraham (3) et de l’Arabie saoudite.

– la Turquie souhaiterait jouer un rôle de médiateur dans le conflit, ce que sa proximité idéologique du Hamas rend plausible.

– la Russie a accordé son soutien successivement à Israël et aux Palestiniens qu’elle défend désormais.

– Israël soutient l’Azerbaïdjan, pays musulman proche de la Turquie.

Les relations et alliances entre Etats sont donc désormais marquées par une grande complexité.

Le retour des nationalismes est aussi une caractéristique du monde actuel. Depuis l’été 2022, entre le Kosovo (4) et la Serbie se sont accrues de nombreuses tensions que chacun des deux Etats cherche à instrumentaliser. En témoignent les dernières élections municipales qui ont été boycottées par les Serbes du Kosovo. Le mythe toxique d’un Kosovo qui serait le berceau de la Serbie, nuit à des négociations que semblait pourtant favoriser une adhésion possible à l’UE. Une solution pacifique semble par conséquent difficile, même si la présence américaine (base militaire de l’OTAN au Camp Bondsteel) et l’aide de l’UE devraient contribuer à la pacification.

En Bosnie-Herzégovine, les partis nationalistes jouent un rôle important, contribuant à de fortes tensions.

Le Caucase est le lieu de plusieurs conflits gelés depuis 1991, dont le Haut-Karabakh qui est redevenu conflictuel.

A l’époque soviétique, le Haut-Karabakh était une région autonome peuplée de 75% d’Arméniens, au sein de l’Azerbaïdjan. Les frontières entre les Républiques socialistes avaient été tracées par Staline dans le but de briser les élans nationalistes. Après 1991, une République du Haut-Karabakh est proclamée dans les frontières de l’oblast soviétique, mais elle n’est pas reconnue internationalement car faisant partie d’un territoire souverain, entraînant une guerre jusqu’à 1994 et au statu quo territorial. Pendant la guerre de septembre-novembre 2020, l’Azerbaïdjan, soutenue par la Turquie, reconquiert certains territoires. Il s’agit d’une guerre brève s’achevant avec la médiation de la Russie qui obtient le maintien de la paix et la préservation de la population arménienne du Haut-Karabakh. En septembre 2023, une nouvelle attaque des Azéris a obligé la population arménienne du H.-K. à choisir entre l’exil et la nationalité azerbaïdjanaise. L’absence d’intervention de la Russie, occupée « ailleurs », a entraîné l’exode des trois quarts de la population vers l’Arménie. Peut-on qualifier ce drame d’« épuration ethnique » ?

L’Indopacifique est le nouveau terrain d’affrontement des Etats-Unis qui ont fait du Pacifique leur premier objectif, et de la Chine qui se veut, non seulement puissance politique mais aussi puissance navale. Dans l’océan Indien, l’expansionnisme des Chinois est au service de leurs routes commerciales. Aussi ont-ils constitué un « collier de perles », c’est-à-dire des bases navales le long de leur principale voie d’approvisionnement maritime vers le Moyen-Orient (Djibouti, Maldives, Pakistan…), ce qui rencontre l’opposition des Etats-Unis et de l’Inde, très soucieuse de la poussée chinoise. Pour contrer cette influence, les deux puissances, auxquelles se sont joints l’Australie et le Japon, se sont accordées sur la mise en place de points d’appui dans toute la région.

Sur toute la planète on assiste à une remise en cause des démocraties.

En Afrique, plusieurs coups d’Etat ont fait reculer la stabilité et la démocratie.

En Europe, la démocratie régresse au sein même des pays démocratiques (Hongrie) et les Etats-Unis en donnent une image déplorable.

La circulation de l’information passe de plus en plus par les réseaux sociaux, ce qui favorise la croyance dans les fake news et une forte polarisation des sociétés. La liberté de la presse est très menacée dans certains pays comme la Russie qui ne diffuse que de la propagande. Même là où elle peut s’exercer, les chaînes d’information en continu (par exemple Fox News aux Etats-Unis) créent un chaos informationnel. De plus les journalistes sont de plus en plus des cibles. On a déploré la mort de 60 d’entre eux en 2022.

Pourquoi y a-t-il aussi peu d’action face à l’urgence climatique ?

Plusieurs facteurs interviennent. Le premier tient à l’attitude des citoyens eux-mêmes qui ne veulent pas renoncer à leur mode de vie. On peut aussi mettre en cause le décalage entre calendrier politique et calendrier climatique. Les responsables politiques ont peur d’être en porte-à-faux par rapport à leurs électeurs. Enfin les moyens incitatifs sont insuffisants. Pourtant les risques climatiques sont grandissants. Ils entraîneront des perturbations sociales et des migrations.

Questions de la salle

1-Que peut-on dire du rôle des religions dans le monde actuel ?

Partout dans le monde, la religion redevient un élément identitaire essentiel pour de nombreux peuples, remettant en cause le processus de sécularisation des sociétés lié à l’expansion du modèle occidental depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Le monde s’avère aujourd’hui plus religieux qu’il ne l’était il y a un demi-siècle, notamment dans les anciens pays communistes d’Europe de l’Est, en Chine ou en Afrique. On peut parler d’une globalisation du religieux qui favorise le sentiment d’appartenance à une communauté dans une société en voie d’uniformisation mondialisée.

Ces identités de type religieux sont souvent instrumentalisées par les pouvoirs politiques ou divers groupes contribuant à des violences ou des conflits, par exemple entre juifs et musulmans en Israël, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, entre sunnites et chiites au Moyen-Orient, entre hindous et musulmans en Inde, entre bouddhistes et minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie, etc.

Ainsi, ce qu’on appelle « guerres de religion » sont en réalité des guerres où les religions agissent comme des facteurs aggravants plutôt que les mobiles et causes profondes des conflictualités.

2-La dissuasion nucléaire reste-t-elle un facteur déterminant des relations internationales ?

9 Etats détiennent des armes nucléaires, dont 5 puissances reconnues par le traité de non-prolifération (TNP) établi en 1968. A ces 5 Etats (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France) se sont jointes 4 autres puissances nucléaires : Inde, Pakistan, Israël, et Corée du Nord. Les armes nucléaires sont déployées pour prévenir des agressions majeures dans le cas de doctrines de « dissuasion ». L’affirmation doctrinale de l’arme nucléaire est perçue alternativement comme une garantie de sécurité ou un frein au processus de désarmement.

Le nucléaire militaire participe à la « réalité crisogène » au Moyen-Orient (crise liée au programme nucléaire iranien depuis 2003) et en Asie du Nord-Est (crise nucléaire ouverte avec la Corée du Nord en 1993). Mais en même temps, la dissuasion est plus que jamais pertinente dans le contexte du retour de la compétition entre les puissances et des tensions exacerbées par la guerre en Ukraine.

3-La question des pertes humaines et de la guerre au sol

L’évolution de la technologie (drones, roquettes, missiles…) accroît les capacités de destruction des bombardements faits à une certaine distance du « champ de bataille ». Sans compter que faire la guerre de nos jours devient de plus en plus complexe (guerre informationnelle, cyberconflits…). Mais pour gagner la guerre il arrive un moment où les interventions terrestres sont nécessaires avec la conduite d’opérations au sol (pensons aux stratégies militaires mises en œuvre au Sahel, en Ukraine, dans la bande de Gaza…). Or, dans les démocraties les pertes humaines liées à la « guerre au sol » sont devenues encore plus difficilement supportables qu’autrefois, ce qui conduit ces pays à faire des choix stratégiques tenant largement compte de ce facteur.

4-L’ordre international de 1945 de plus en plus remis en cause

Il y a près de 80 ans que l’ordre international est organisé selon les règles établies dans l’immédiat après-guerre par les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale (Bretton Woods, ONU, etc.). En 1989-1991, le modèle démocratique et libéral incarné par l’Occident et son chef de file les Etats-Unis a semblé triomphant. Mais aujourd’hui l’ordre international dit libéral est contesté de toutes parts.

Les puissances émergentes contestent le mode de fonctionnement des institutions de l’après-guerre. Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se réunissent chaque année depuis 2011, ils seront 11 le 1er janvier 2024, rejoints par 6 Etats (Arabie Saoudite, Argentine, Egypte, Ethiopie, Iran, Emirats Arabes Unis). Le PIB mondial à parité de pouvoir d’achat (PPA) des BRICS 11 s’élève aujourd’hui à 36 % (soit déjà plus que le G7), et les BRICS englobent désormais 47 % de la population mondiale. L’institution multilatérale cherche à redéfinir les relations internationales, à réformer le cadre institutionnel actuel – du Conseil de sécurité de l’ONU au FMI et à l’OMC.

Dans les relations internationales l’opposition entre les démocraties et les régimes autoritaires est de plus en plus marquée, même si les facteurs qui interagissent sont parfois contradictoires. Ainsi que penser du rapprochement politique et diplomatique entre la Russie et la Chine alors que les intérêts économiques de ces deux pays sont parfois antagonistes ?

Notes :

1) Grand Atlas 2024, Franck Tétart, Editions Autrement, Paris, 2023.

2) COP : Conférence des Parties. La COP est une conférence internationale de l’ONU sur les changements climatiques, la première s’est tenue à Berlin en 1995, la 28e se tiendra à Dubaï (EAU) du 30 novembre au 12 décembre 2023 (ce sera donc la COP 28).

3) Les Accords d’Abraham sont des traités de paix signés par Israël avec les Emirats arabes unis, Bahreïn, puis avec le Soudan et le Maroc (décembre 2020).

4) Le Kossovo, auparavant province serbe, a déclaré unilatéralement son indépendance le 17 février 2008 contre la volonté de Belgrade. Il n’est pas reconnu par l’ONU (opposition de la Russie), ni par l’UE (opposition de 5 Etats sur 27).Michèle Vignaux et Daniel Oster, octobre 2023

-

sur Parcourir la surface de Mars : la nouvelle carte interactive de la Nasa

Publié: 7 November 2023, 5:40pm CET par LisaFontaine

Cet article Parcourir la surface de Mars : la nouvelle carte interactive de la Nasa est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

Par Lisa Fontaine Depuis peu, nous pouvons désormais explorer Mars comme sur Google Earth. En effet, la Nasa a récemment publié une carte interactive qui permet d’explorer la planète de manière très précise, avec une résolution de quelques centimètres, grâce à la technologie HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). dont il dispose. Elle est disponible […]

Cet article Parcourir la surface de Mars : la nouvelle carte interactive de la Nasa est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur L’utilisation de la télédétéction en Chine pour surveiller l’avancée de la désertification

Publié: 7 November 2023, 2:16pm CET par Sogner

Cet article L’utilisation de la télédétéction en Chine pour surveiller l’avancée de la désertification est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

La Chine connaît un problème croissant lié à la désertification et à l’avancée du sable. La désertification est un processus dévastateur qui transforme les terres fertiles en déserts arides, menaçant les écosystèmes, les communautés locales et l’approvisionnement en nourriture. Afin de lutter contre ce phénomène, la surveillance du développement de ce phénomène est crucial. Ainsi, […]

Cet article L’utilisation de la télédétéction en Chine pour surveiller l’avancée de la désertification est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur Utiliser des fonctions PostgreSQL dans des contraintes Django

Publié: 7 November 2023, 10:32am CET par Paul Florence

Cet article vous présente comment utiliser les fonctions et les

check constraintsPostgreSQL en tant que contrainte sur vos modèles Django.

-

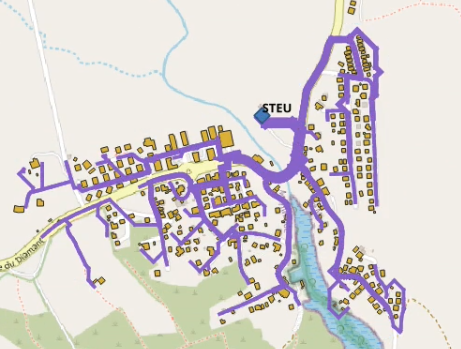

sur La gestion des réseaux humides et les solutions SIG :

Publié: 6 November 2023, 4:18pm CET par Gambart

Cet article La gestion des réseaux humides et les solutions SIG : est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

20%. Il s’agit du taux de fuite des réseaux de distribution d’eau potable en France selon l’étude BIPE de 2019. Cela signifie qu’un litre sur cinq qui rentre dans le réseau d’eau potable français se perd. Bien que ce taux soit moins élevé en France que dans certains pays voisins (il atteint par exemple […]

Cet article La gestion des réseaux humides et les solutions SIG : est apparu en premier sur Veille cartographique 2.0.

-

sur 5 semaines de cycle de formation pour renforcer les pratiques en gestion responsable des données pour 300+ acteurs humanitaires

Publié: 6 November 2023, 10:46am CET par William Natta

CartONG a formé 300+ acteurs humanitaires anglophones et francophones à la gestion responsable des données.

-

sur SFCGAL 1.5.0 est arrivé !

Publié: 6 November 2023, 9:00am CET par Loïc Bartoletti

SFCGAL est une bibliothèque C++ qui enveloppe CGAL, dans le but de prendre en charge les normes ISO 19107:2013 et OGC Simple Features Access 1.2 pour les opérations en 3D et de 2D avancées.

Elle fournit des types de géométries et des opérations conformes aux normes, accessibles via ses interfaces en C ou en C++.Elle est utilisée aujourd’hui dans un large éventail d’applications, y compris au sein de PostGIS pour des opérations en 2D avancées et 3D, dans GDAL, ainsi que dans certaines bibliothèques de calculs complexes.

Algorithmes de visibilité

Avec la sortie de SFCGAL 1.5.0, nous continuons d’étendre ses fonctionnalités et de proposer de nouvelles possibilités aux développeurs.SFCGAL 1.5.0 intègre deux nouveaux algorithmes de visibilité issus de la bibliothèque CGAL.

Ces algorithmes améliorent la capacité d’analyser la visibilité entre des objets géométriques, ce qui est essentiel dans un large éventail d’applications, de la planification urbaine à la robotique.

Ces algorithmes permettent de déterminer les zones visibles depuis un point ou depuis une arête, comme l’illustre l’exemple ci-après.

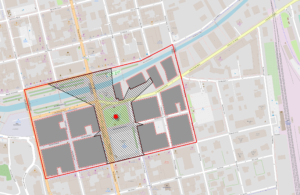

Visibilité depuis un point, dans un quartier dense : on part d’un polygone arbitraire (en rouge) dans le voisinage du point, auquel on retranche le bâti. Et on obtient un polygone des zones visibles.

Nouvelles variantes de partitionnementCette version apporte des améliorations significatives dans les algorithmes de partitionnement de polygones.

SFCGAL possède déjà plusieurs algorithmes de triangulation pouvant partitionner un polygone. Nous venons d’ajouter 4 nouveaux algorithmes, répondant ainsi aux besoins de diverses applications géospatiales et de conception.

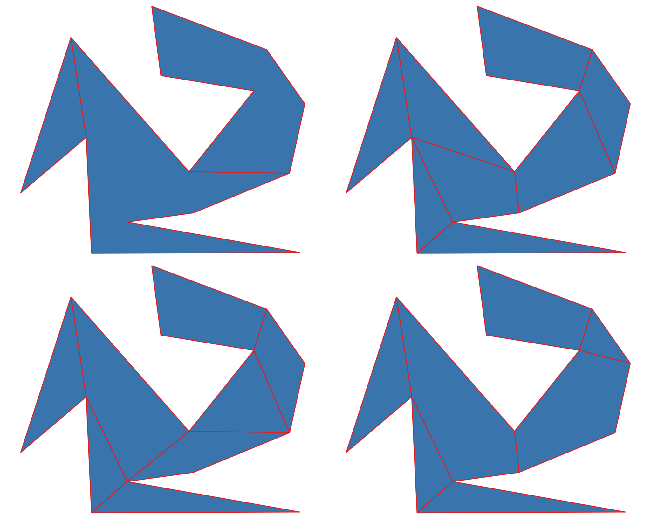

En haut à gauche, Y Monotone Partition ; en haut à droite, Approximal Convex Partition ; en bas à gauche, Greene Approximal Convex Partition ; en bas à droite : Optimal Convex Partition

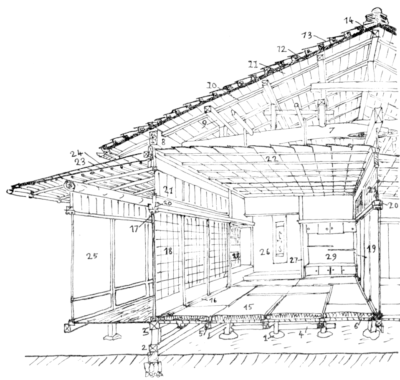

Extrusion de squelette droitL’une des fonctionnalités les plus attendues dans SFCGAL 1.5.0 est la possibilité de générer des « fausses » toitures en extrudant le squelette d’un polygone (straight skeleton).

Des méthodes de conversion de la 2D vers la 3D (les fameux bâtiments !) existaient auparavant. Cependant, la qualité et l’efficacité de l’algorithme fourni par CGAL permet d’atteindre une solution significativement plus performante pour ce cas d’usage, en garantissant une conception de toit précise et fonctionnelle.

Extrusion de toits dans QGIS 3D

Cela ouvre la voie à une généralisation du LoD2 pour la tâche de reconstruction de bâtiments. Une représentation architecturale détaillée reste essentielle pour la visualisation, la simulation et la planification urbaine, en cette période où les jumeaux numériques 3D s’intéressent de plus en plus à la ville !

Support du WKB et EWKBNous avons également ajouté à SFCGAL 1.5.0 des fonctionnalités de lecture et d’écriture des formats binaires WKB et EWKB, pour offrir une plus grande interopérabilité avec d’autres systèmes et formats géospatiaux.

Cette mise à jour renforce la facilité d’intégration de SFCGAL dans des workflows existants. Elle démontre notre engagement continu à améliorer SFCGAL pour répondre aux besoins diversifiés de nos utilisateurs.

Résolution des problèmes de déploiementSFCGAL est un logiciel complexe, reposant sur des outils tout aussi complexes. Dans ce contexte, les problèmes de compilation, d’intégration et de packaging représentent un écueil notable (dont la bibliothèque a pu être victime par le passé !).

Nous avons travaillé dur pour apporter des solutions à ces problèmes. Des processus de test rigoureux ont ainsi été mis en place sur les différentes plateformes majeures (Linux Debian/Ubuntu, BSD, Windows, MacOS) pour garantir que SFCGAL fonctionne de manière fiable et cohérente (oui, nous pensons à vous, les erreurs de flottants…).

De plus, nous sommes engagés dans le développement d’une intégration à vcpkg, une solution de gestion de paquets C++ multiplateforme. Cette intégration facilitera davantage l’installation et l’utilisation de SFCGAL dans divers environnements.

L’écosystème autour de SFCGALCette version représente l’avancée la plus importante de SFCGAL depuis des années, autant en diffuser les nouveautés !

Notre objectif est de rendre SFCGAL accessible et fonctionnel pour un large éventail d’utilisateurs, quels que soient leurs besoins et leurs plates-formes. Trois possibilités additionnelles existent pour qui voudra tester ces nouveautés :

- Les fonctionnalités présentées ici devraient être disponibles dans la prochaine version de PostGIS.

- La bibliothèque est accompagnée par le binding Python pySFCGAL, qui inclut d’ores-et-déjà ces évolutions.

- En outre, nous sommes heureux de vous informer que nous allons travailler sur un plugin QGIS pour faciliter leur intégration dans ce puissant système d’information géographique.

Restez à l’écoute pour davantage de mises à jour sur SFCGAL. Nous travaillons déjà sur l’intégration de nouveaux algorithmes !

Si vous souhaitez en discuter avec nous, ou si vous avez des cas d’usage qui pourraient bénéficier de ces nouveautés, contactez-nous à : info@oslandia.com !

-