Vous pouvez lire le billet sur le blog La Minute pour plus d'informations sur les RSS !

Canaux

5679 éléments (353 non lus) dans 55 canaux

Dans la presse

(89 non lus)

Dans la presse

(89 non lus)

Du côté des éditeurs

(17 non lus)

Du côté des éditeurs

(17 non lus)

Toile géomatique francophone

(247 non lus)

Toile géomatique francophone

(247 non lus)

Toile géomatique francophone (6 non lus)

Toile géomatique francophone (6 non lus)

-

sur Datavisualisation sur les prix Nobel attribués depuis 1901

Publié: 5 October 2024, 5:33pm CEST

Kerri Smith & Chris Ryan (2024). How to win a Nobel prize. Nature.

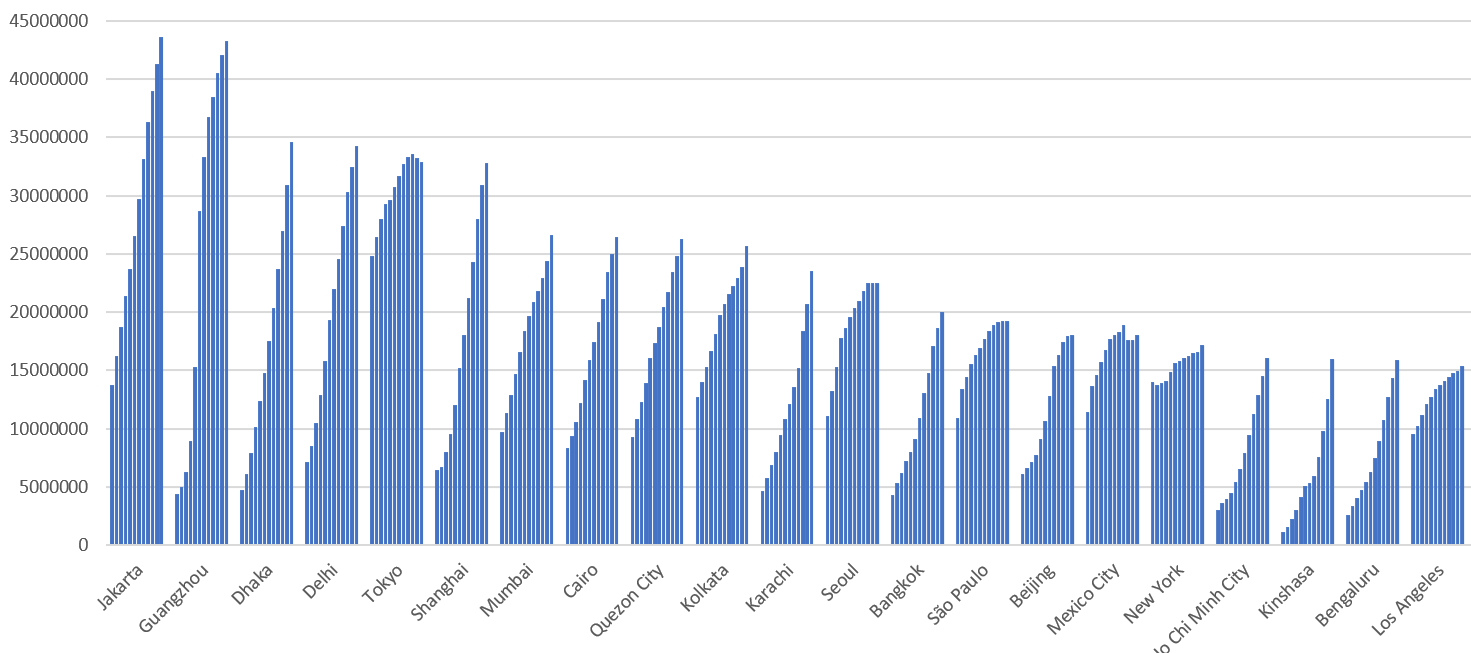

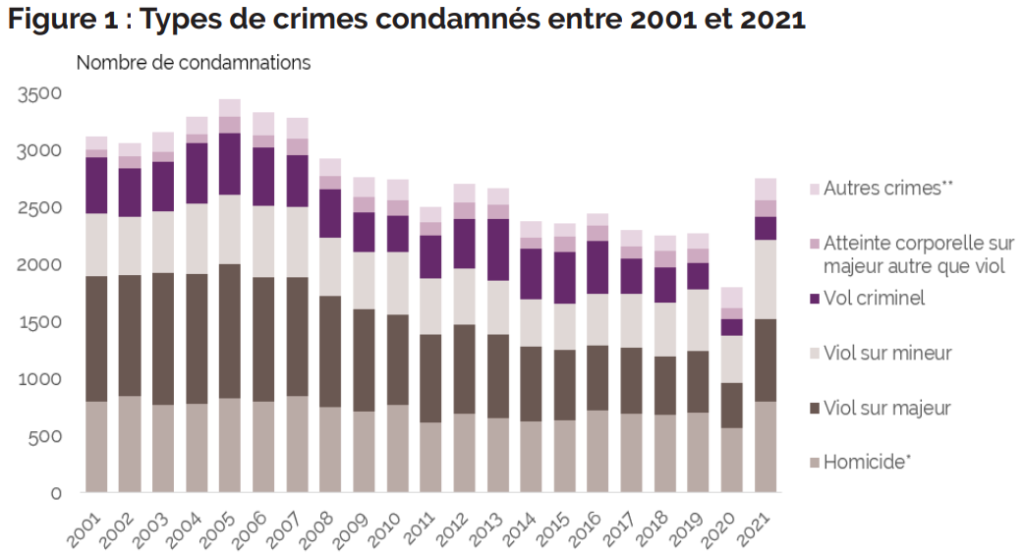

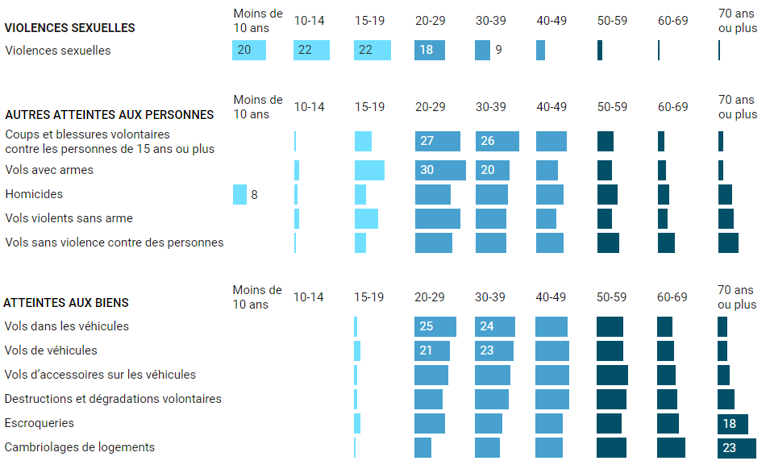

Le prix Nobel a été décerné dans trois domaines scientifiques – la chimie, la physique et la physiologie ou médecine – presque chaque année depuis 1901, à l’exception de quelques interruptions dues principalement aux guerres. Nature a analysé les données concernant 346 prix et 646 lauréats (les prix Nobel peuvent être partagés par trois personnes maximum) pour déterminer quelles peuvent être leurs caractéristiques.

Pour avoir les meilleures chances de remporter un prix Nobel, l’idéal est de naître en Amérique du Nord et d’y rester (54 % des prix Nobel décernés) ou encore en Europe, avec un moins de chance cependant. Les lauréats sont issus la plupart du temps de laboratoires d'autres lauréats.

Une analyse de 3 des 69 prix scientifiques décernés entre 1995 et 2017 révèle que quelques disciplines sont surreprésentées. Au cours du XXe siècle, seulement 11 prix Nobel ont été décernés à des femmes. Depuis 2000, 15 autres prix ont été décernés à des femmes. L'article comporte de nombreux graphiques ainsi qu'une datavisualisation animée qui montre les trajectoires migratoires des Nobels.

Articles connexes

Une vidéo sur l'évolution du réseau Internet (1997-2021) à partir du projet Opte

La carte mondiale de l'Internet selon Telegeography

Quand Facebook révèle nos liens de proximité

Une cartographie mondiale des points de connexion Wi-Fi réalisée dans le cadre du projet WiGLE

Mesurer le rayonnement des grandes puissances à travers leurs réseaux diplomatiques

L'essor parallèle de la Silicon Valley et d'Internet : du territoire au réseau et inversement

-

sur « Notre planète suffoque, et nos cartes restent muettes » (Karine Hurel)

Publié: 5 October 2024, 4:15pm CEST

« Notre planète suffoque, et nos cartes restent muettes » (source : Libération)Pour la géographe Karine Hurel, il faut réinventer notre façon de cartographier le monde, afin de mieux le comprendre et pour protéger les écosystèmes dont nous dépendons. Cette approche anthropocentrée de la cartographie a ainsi privilégié une vision du monde centrée sur l’humain, reléguant au second plan la représentation des écosystèmes qui nous entourent, leur richesse et leur complexité. Or comment par exemple traduire la richesse d’un sol quand nos conventions cartographiques nous poussent à voir le monde uniquement d’en haut ? Comment exprimer l’essence d’un lieu, ses vulnérabilités ou notre attachement à celui-ci, quand la norme cartographique privilégie l’analyse de données quantifiables ? Comment prétendre protéger ce que nous ne savons pas représenter ? Ce manque de représentation du monde vivant dans nos imaginaires collectifs a très probablement contribué à la faible considération que nous avons accordée à notre environnement et à la crise écologique que nous vivons. Pourtant, les cartes ont un rôle crucial à jouer pour nous montrer l’invisible, et nous reconnecter au vivant. Elles peuvent être les catalyseurs d’une prise de conscience collective, les boussoles qui guideront nos sociétés vers un avenir plus durable. A elles seules, elles ont le pouvoir de lanceuses d’alerte.

Pour compléter

Transition écologique : le temps des villes et des territoires (Libération)« Comment réconcilier métropoles et campagnes, périphéries et centres-villes, écologie et habitat ? Plongée, en partenariat avec Popsu (Plateforme d’observation des projets et stratégies urbaines) dans les initiatives qui améliorent les politiques urbaines ».

Articles connexes

Paul Crutzen et la cartographie de l'Anthropocène

Feral Atlas, une exploration de l’Anthropocène perçu à travers la féralisation

Cartographier l'anthropocène à l'ère de l'intelligence artificielle (IGN, 2024)

CartNat : une cartographie du gradient de naturalité potentielle de la France métropolitaine

Traces GPS et suivi des déplacements d'animaux

Environnement et justice dans les paysages anthropisés. Une exposition virtuelle du Leventhal Center

Cartes et données sur l'occupation des sols en France (à télécharger sur le site Theia)

Les nouvelles façons de « faire mentir les cartes » à l'ère numérique

La carte, objet éminemment politique

-

sur Une cartographie réglementaire incohérente menace silencieusement les rivières et les ruisseaux

Publié: 5 October 2024, 3:40pm CEST

Messager M. L., Pella H., Datry T. (2024). Inconsistent Regulatory Mapping Quietly Threatens Rivers and Streams. Environmental Science & Technology. DOI : [https:]]Les cours d’eau français, qui n’ont de définition officielle que depuis 2015, sont inégalement protégés d’un département à l’autre, où un même cours d’eau pourra successivement gagner ou perdre ce statut réglementaire. Des disparités qui peuvent affecter la santé des bassins versants. C’est ce que montre cette étude qui a voulu reconstituer la carte de tous les cours d’eau officiellement reconnus dans notre pays, une démarche unique au monde. Les chercheurs de l’Inrae dénoncent les failles d’un chantier qui « menace les rivières et les ruisseaux ».

Carte nationale des cours d'eau protégés par la loi sur l'eau en France métropolitaine en 2023 (source : Messager & al., 2024)

En comparant ces cartes à la base de données topographique de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), les auteurs estiment qu’environ un quart des tronçons hydrographiques précédemment cartographiés, les lignes bleues (pointillées ou non) sur les cartes topographiques, ont été qualifiés de non-cours d’eau.

Cette analyse met également en lumière des variations géographiques frappantes dans l’étendue des cours d’eau protégés au titre de la loi sur l’eau. Si certains ruisseaux sont considérés comme cours d’eau dans un département, ils peuvent être considérés comme non-cours d’eau ou disparaître totalement de la carte dans le département voisin ! Ces variations reflètent une application inégale de la définition officielle du cours d’eau, et peuvent compromettre la continuité amont aval du réseau fluvial.

Pour évaluer les implications de la définition légale et de la cartographie des cours d’eau réalisée au titre de la loi sur l’eau à l’échelle nationale, les auteurs ont compilé et harmonisé 91 cartes départementales couvrant toute la France métropolitaine, sauf la Corse. Cette nouvelle carte nationale des cours d’eau comprend plus de 2 millions de tronçons couvrant 93 % de la France métropolitaine, le reste ayant été laissé de côté au cas par cas par certains départements.

L'hydrographie est sociale et politique, insistent les auteurs. « L'effacement d'un cours d'eau sur une carte réglementaire peut se traduire par son efficacement réel du paysage, en le rendant vulnérable au remblaiement, au creusement de fossés [...] ou aux prélèvements d'eau. » Cela montre bien qu'on ne peut pas détacher la dimension technique des données de la dimension politique de leur usage. Le traitement de l'information est un continuum politique.

L'hydrographie est sociale et politique (source : Messager & al., 2024).

Lien ajouté le 17 octobre 2024

Il y a plus de 856 000 plans d’eau en France (IGN).

Initié en mars 2022 à la suite du Varenne agricole de l’eau de février 2022 et des Assises de l’eau de juin 2019, l’Inventaire national des plans d’eau (INPE) recense l’ensemble des plans d’eau du territoire français. Ce nouveau référentiel doit permettre d’outiller les acteurs de l’eau et de suivre les nombreux enjeux associés à ces milieux. Télécharger le rapport Inventaire national des plans d'eau de l'IGEDD.

Liens ajoutés le 22 octobre 2024

Nouvel attribut dans la BD TOPO : les inventaires police de l’eau (IGN).

Dans la BD TOPO® qui est publiée mi-octobre 2024, au sein du thème hydrographique, on trouve sur les tronçons hydrographiques un nouvel attribut « inventaire police de l’eau ». 4 valeurs sont possibles : inscrit, non inscrit, expertise en cours et sans valeur. Différents inventaires et cartes départementales représentant différents types d’écoulements ont été élaborés au fil du temps, à partir de différents référentiels géométriques locaux ou nationaux. Constat est fait qu’un même écoulement physique peut apparaître avec un tracé différent selon le référentiel ou la carte considéré, ce qui peut impliquer des erreurs potentielles d’interprétation lors de l’application des différentes réglementations. Dans ce contexte, l’objectif, afin de clarifier l’information donnée au public, aux associations et aux professionnels du secteur agricole, est d’harmoniser ces différentes cartographies en s’appuyant sur un référentiel géométrique commun. L’IGN contribue à cette ambition, à la fois sur plan institutionnel en poursuivant ses échanges avec les différentes administrations centrales concernées, mais aussi au plan opérationnel via la BD TOPO®, avec la réalisation de la BD TOPAGE®, à travers l’intégration des inventaires police de l’eau (à valeur informative) ainsi qu’ en accompagnant localement les services de l’Etat dans leurs travaux d’harmonisation des géométries des inventaires police de l’eau et des bonnes conditions agricoles et environnementales.

Cartographier les cours d’eau, ça coule de source ! (Conférence de la communauté OpenStreetMap avec @JLZIMMERMANN)L’hydrologie prend de plus en plus d’importance alors que notre climat change et qu’il faut mieux comprendre la circulation de l’eau sur notre territoire. Cela tombe bien, OpenStreetMap permet de consolider cette connaissance, notamment à propos de multiples natures de cours d’eau. Nous souhaitons vous présenter ces possibilités, montrer les travaux en cours et envisager quelques évolutions futures pour la clé waterway=* !

Lien ajouté le 6 novembre 2024

Le retour à la vie des petites rivières urbaines par Marina Julienne (CNRS Le journal)En France, des milliers de kilomètres de petits cours d’eau urbains oubliés et pollués au cours du temps constituent pourtant un réseau hydrographique essentiel à l’environnement. Des opérations de restauration sont en cours, notamment pour éviter les inondations.

Les petites rivières urbaines : environnement, évaluation, gestion et restauration, fascicule 22, Piren Seine, décembre 2024

Pour compléter

« Une cartographie inédite des cours d’eau officiels pointe les inchérences de la réglementation » (The Conversation).

« A cause d’une cartographie incohérente», les ruisseaux poussés dans le fossé » (Libération).

« Quand le gouvernement et la FNSEA redessinent la carte des cours d’eau » (Reporterre).

Articles connexes

Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100

La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)

Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security

La cartographie des déchets plastiques dans les fleuves et les océans

Les barrages vieillissants constituent une menace croissante à travers le monde (rapport de l'ONU)

L'histoire par les cartes : plus de deux siècles d'aménagements fluviaux sur le Rhin

Un jeu de données SIG sur les fleuves qui servent de frontières dans le monde

Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)

Données de réanalyse hydrologique concernent les débits fluviaux et les inondations (GloFAS v4.0)

Diffusion de la 1ère version de la BD TOPAGE® métropole

-

sur Revue de presse du 27 septembre 2024

Publié: 4 October 2024, 2:00pm CEST

Automne 2024 : carte à base de composants électroniques, un nouveau service gratuit de tuiles OSM, Panoramax continue de se déployer, des nouvelles des conférences QGIS ... et une plaidoirie de défense du format Shapefiles.

Automne 2024 : carte à base de composants électroniques, un nouveau service gratuit de tuiles OSM, Panoramax continue de se déployer, des nouvelles des conférences QGIS ... et une plaidoirie de défense du format Shapefiles.

-

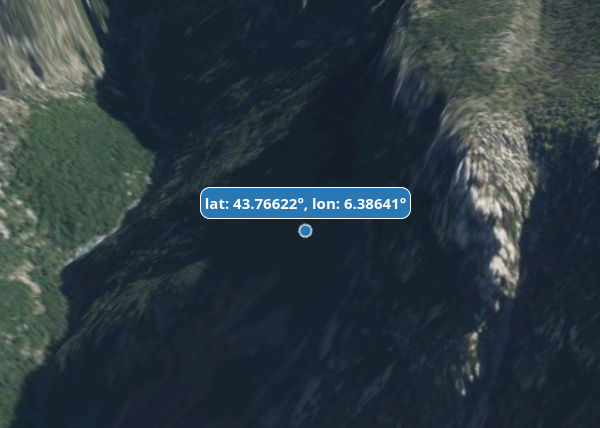

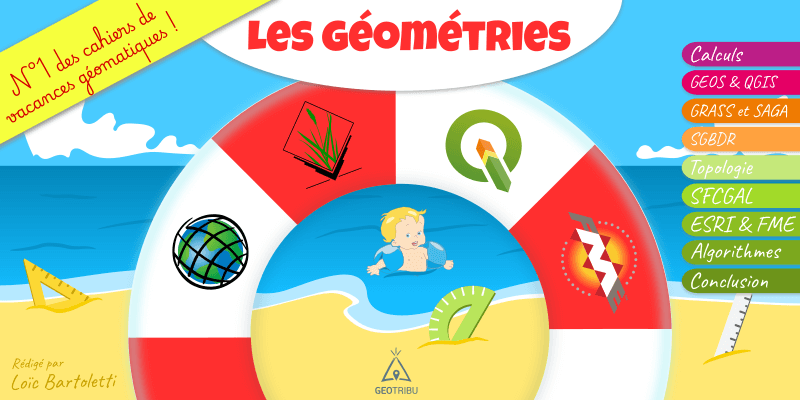

sur Les requêtes d’élévation dans Giro3D

Publié: 4 October 2024, 6:27am CEST par Sébastien Guimmara

Pièce jointe: [télécharger]

Cet article concerne des fonctionnalités publiées avec la version 0.36 de Giro3D.

Giro3D 0.36 introduit un système de requêtes d’élévation sur les Maps. Nous allons explorer cette API ainsi que quelques cas d’usages typiques.

Pré-requis: les couches d’élévationPour bénéficier de l’API de requêtes d’élévation, une Map doit être dotée d’une couche d’élévation. Les couches d’élévation peuvent lire des données de sources diverses, comme des GeoTIFF ou des couches tuilées (comme celles fournies par l’IGN ou Mapbox).

Requêter une élévation sur une coordonnéeUne fois notre Map et notre couche d’élévation prêtes, nous pouvons commencer à requêter les élévations. Cela passe par la méthode getElevation().

// Mont-Blanc const coordinates = new Coordinates('EPSG:4326', 6.864594, 45.833641); const elevationResult = map.getElevation({ coordinates });getElevation() ne renvoie pas directement une valeur unique, mais un objet contenant une série d’échantillons (samples). Nous pouvons ordonner ces échantillons par résolution, puis récupérer celui ayant la meilleure résolution.

if (result.samples.length > 0) { result.samples.sort((a, b) => a.resolution - b.resolution); const best = result.samples[0]; const elevation = best.elevation; console.log(`Elevation for coordinate: ${elevation} m`); }Il est ainsi possible de requêter plusieurs Maps simultanément, d’agréger leurs échantillons, puis de récupérer le meilleur.

Requêter plusieurs maps ?Dans un contexte typique, une scène ne contient qu’une seule map. Mais il existe des scénarios ou plusieurs map dotées de données d’élévation sont présentes simultanément dans une scène, voire se chevauchent.

C’est le cas par exemple d’une scène contenant une mosaïque hétérogène de rasters d’élévation (chacun étant réprésenté par une Map). Dans ce cas nous devrons créer un objet pour stocker les résultats plutôt que de laisser getElevation() le faire pour nous, puis requêter toutes les map en leur passant cet objet:

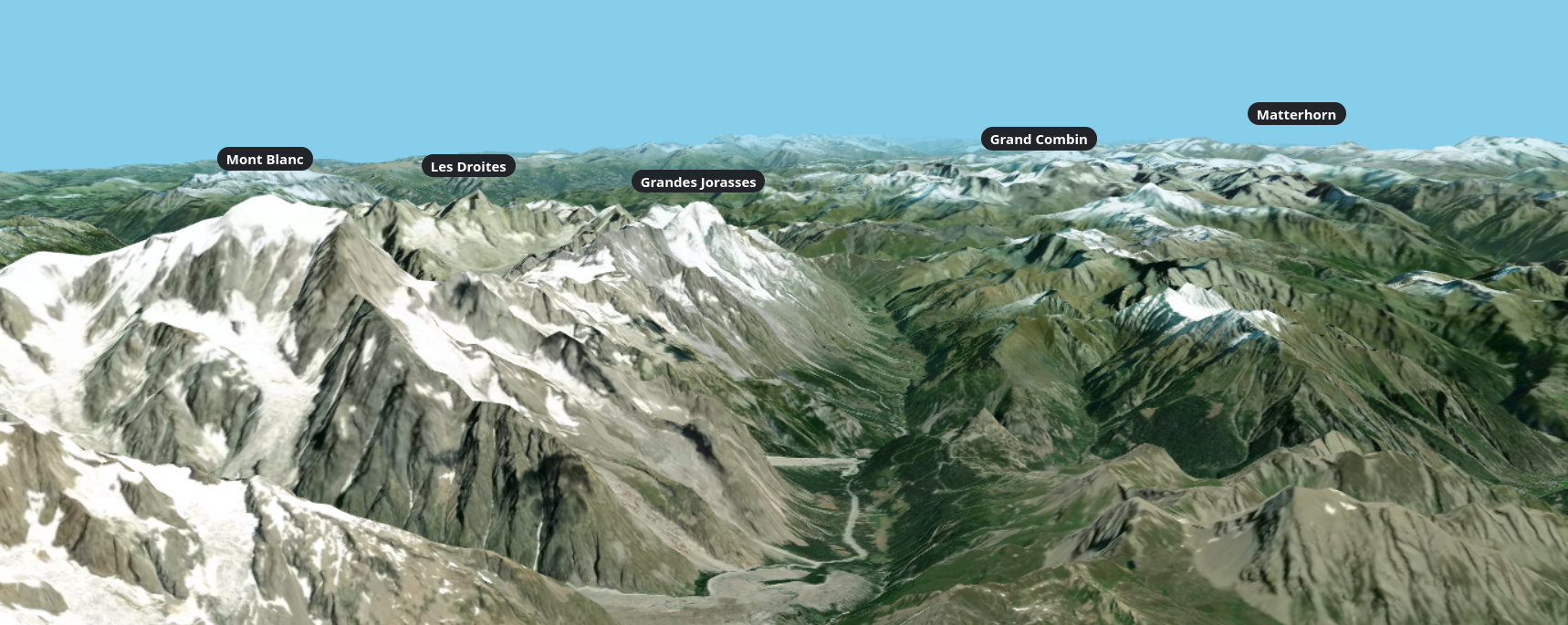

Positionner des labels sur un terrainconst coordinates = new Coordinates('EPSG:4326', 6.864594, 45.833641); const result = { samples: [], coordinates: options.coordinates }; for (const map of allMaps) { map.getElevation({ coordinates }, result); } if (result.samples.length > 0) { result.samples.sort((a, b) => a.resolution - b.resolution); const best = result.samples[0]; const elevation = best.elevation; console.log(`Best sample for coordinate: ${elevation} m`); }Pour en savoir plus, voir l’exemple complet sur le site de Giro3D.

Un cas d’usage typique des requêtes d’élévation est le positionnement de labels sur le terrain. Supposons que nous voulions mettre une label au sommet du Mont-Blanc, mais que nous ne disposions que de sa latitude et longitude et pas son élévation:

const labelObject = new CSS2DObject(/** options */); // Mont-Blanc const coordinates = new Coordinates('EPSG:4326', 6.864594, 45.833641).as('EPSG:3857'); labelObject.position.setX(coordinates.x); labelObject.position.setY(coordinates.y); // ... After elevation query on the coordinates labelObject.position.setZ(elevation);Il est ainsi possible de positionner rapidement un grand nombre d’objets à la surface du terrain.

Positionnement de labels sur le terrain

LimitesLa requête d’élévation ne lit que les données actuellement présentes en mémoire, et ne fait aucune requête [HTTP.] Les données chargées dépendent du point de vue actuel : si la caméra est très éloignée du terrain, des données de faible résolution seront chargées. Cela peut avoir un impact sur la qualité du positionnement, notamment lorsque l’on se rapproche.

Pour pallier à ce problème, il suffit de procéder à une nouvelle requête d’élévation lorsque les données actuellement chargées changent. Nous pouvons pour cela ajouter un listener sur l’événement de changement d’élévation de la map, et mettre à jour les labels situées dans la zone de mise à jour (extent).

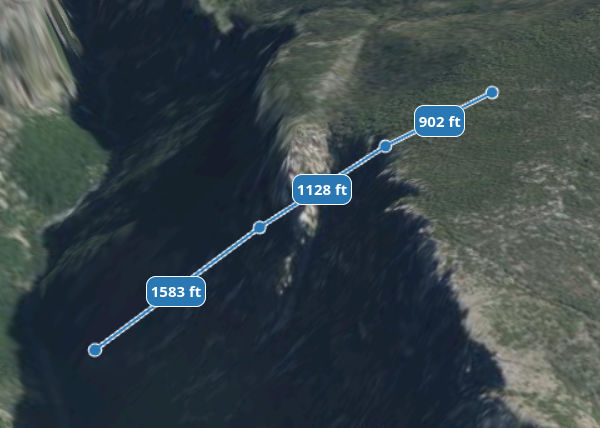

Créer un profil d’élévationfunction updateLabels(extent) { // Code } map.addEventListener('elevation-changed', ({ extent }) => updateLabels(extent));Pour en savoir plus, voir l’exemple complet sur le site de Giro3D.

Un autre scénario typique faisant usage des requêtes d’élévation est bien sûr le profil d’élévation. Il est relativement simple de créer un profil d’élévation en utilisant 3 composants:

- les requêtes d’élévation

- les outils de dessins Giro3D que nous avons présentés dans un article précédent.

- la librairie chart.js

Dessin d’un profil d’élévation

Le profil est créé en requ?tant des dizaines, voire centaines d’élévations en un temps très court (moins d’une seconde généralement).

Bien sûr, les mêmes limites s’appliquent: il s’agit de requêter uniquement les données chargées, et aucune requête HTTP supplémentaire n’est effectuée par Giro3D. Il s’agit donc d’un cas idéal pour fournir aux utilisateurs un aperçu très rapide sans surcharger les serveurs.

Les performancesLes requêtes d’élévation sont généralement très rapides: de l’ordre de la dizaine de millisecondes.

Dans l’exemple Giro3D des profils">[https:] d’élévation, les 200 échantillons sont obtenus en moins de 200 millisecondes. Un profil de 10 000 échantillons est réalisé en moins de 400 millisecondes.

ConclusionLes requêtes d’élévation sont un moyen souple et performant de combler le fossé entre la géomatique 2D et 3D, sans nécessiter de service additionnel de type OGC WPS.

-

sur Presse : RODolPh une application pour collecter efficacement les redevances dues par les opérateurs de réseaux

Publié: 3 October 2024, 9:48am CEST par Amandine Boivin, Daphné Lercier

La presse en parle?! Découvrez cet article de Michel Degoffe paru dans La Lettre du Maire n° 2332 : RODolPh, une application pour collecter efficacement les redevances dues par les opérateurs de réseaux.

-

sur Nouvel article : peu d’apport des images Sentinel-1 pour le suivi du dépérissement des chênes et châtaigniers

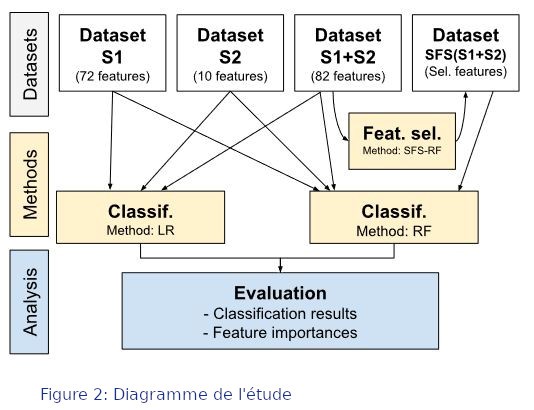

Publié: 2 October 2024, 12:25pm CEST par Olivier Hagolle

Dans le cadre du projet SuFoSat mené au CESBIO, une collaboration entre trois laboratoires (CESBIO, Dynafor et P2PE) a permis d’évaluer l’apport des images Sentinel-1 pour la détection précoce du dépérissement sur deux essences de feuillus : les chênes et les châtaigniers sur une vaste zone (12 tuiles Sentinel-2, voir Figure 1). Des classifications ont été […]

-

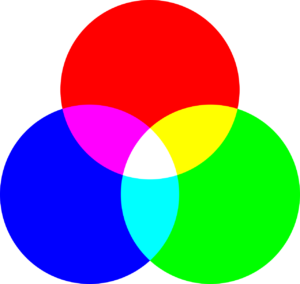

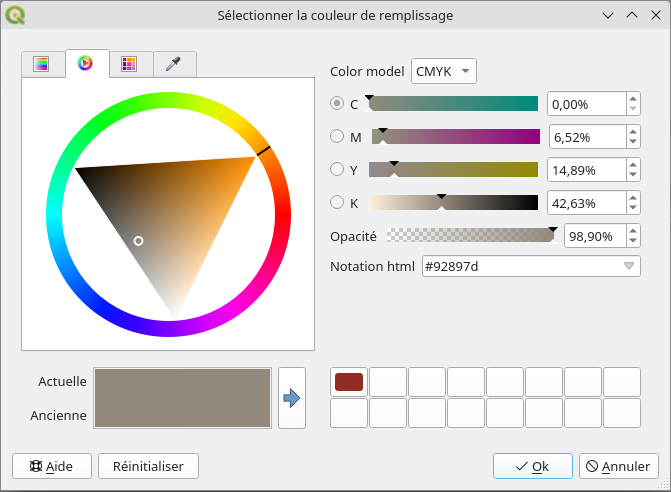

sur Nouveau dans QGIS 3.40 : Le support CMJN

Publié: 2 October 2024, 6:41am CEST par Julien Cabieces

Crédits : Bru-nO (Pixabay Content License)

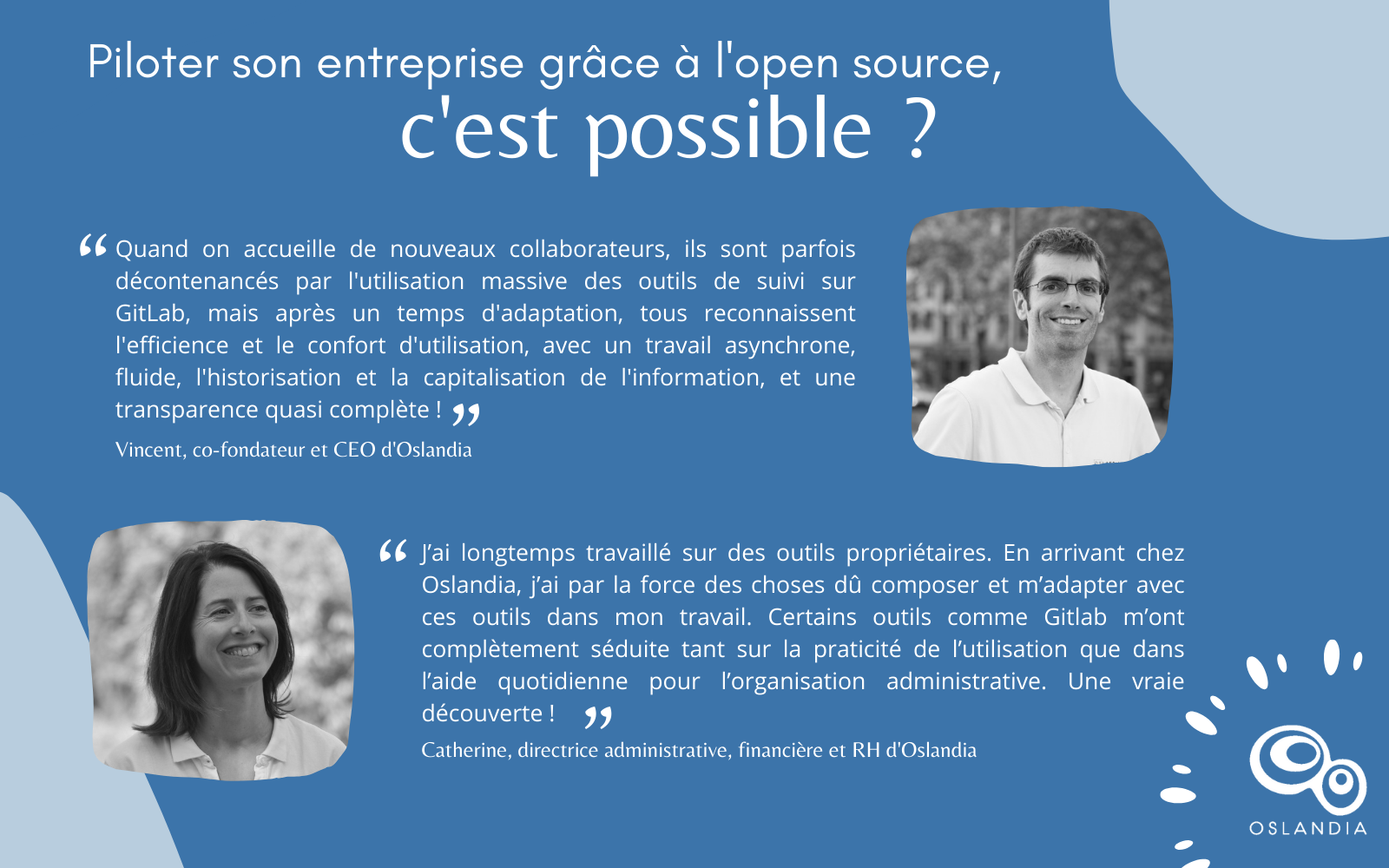

Grâce au financement de la Métropole de Bordeaux, j’ai eu la chance de travailler sur le support du CMJN (Cyan Magenta Jaune Noir, CMYK en anglais) dans QGIS. L’objectif de la métropole est de faire tomber la dernière barrière empêchant leur migration complète depuis ArcGIS vers QGIS.

Les développements sont maintenant terminés et seront disponibles dans la version 3.40 de QGIS, prévue pour être publiée en octobre 2024, avant de devenir la prochaine LTR en février 2025. Il est cependant à noter que le support du CMJN ne sera complet que dans les versions de QGIS construites avec Qt 6 (version encore non officielle) pour des raisons expliquées dans l’article. Sur Windows, cette version n’est actuellement installable qu’en utilisant OSGeo4W (version qgis-qt6-dev).

EDIT: En réalité, la version de QGIS construite à partir de Qt 6.8 qui embarque les modifications nécessaires pour l’export PDF CMJN n’est toujours pas disponible. Plus d’information ici.

C’est quoi le CMJN ?Vous connaissez certainement le RVB qui permet de coder une couleur sur écran en choisissant la quanté de rouge, vert et bleu de cette couleur. Il est aussi possible que vous utilisiez le TSL ou TSV.

RVB – Crédits : Daniel Roberts (Pixabay Content License)

Ces 3 référentiels de couleurs permettent de coder une couleur pour un écran, le CMJN cible quant à lui les imprimantes en permettant de saisir la quantité exacte d’encre qui sera libérée lors de l’impression (d’où les 4 composantes CMJN, une par cartouche d’encre).

CMJN ( ici de gauche à droite, NCMJ ) – Crédits : Magnascan (Pixabay Content License)

Les caractéristiques du CMJN diffèrent fortement du RVB, on parle notamment de mode colorimétrique soustractif, car l’encre absorbe la lumière au contraire du RVB qui est dit additif, plus vous avez de rouge, vert, bleu plus vous vous rapprochez de la pleine lumière, le blanc.

La nature intrinsèquement différente de ces 2 espaces colorimétriques font qu’il est fortement déconseillé de convertir l’un vers l’autre. Le mieux est de choisir une couleur dans un espace (CMJN pour l’impression, RGB pour le rendu sur écran) et de s’y tenir.

Pire, l’impression d’une même couleur est différente selon l’imprimante, l’encre, le papier… Le choix d’une couleur CMJN se fait dans un espace de couleur, représenté par un fichier de profil ICC, fourni par votre imprimeur. C’est un peu l’équivalent d’un nuancier utilisé lors d’un choix de peinture.

Vous pouvez maintenant vous écharper sur la VRAIE bonne couleur d’une ligne de route – Crédits : Yanis Ladjouzi (Pixabay Content License)

Implémentation dans QGIS… et QtSuite aux développements, il est maintenant possible dans QGIS de :

- Saisir des couleurs au format CMJN, et en précision flottante ;

- Définir son mode de couleur préférentiel (RVB ou CMJN) et son espace de couleur ;

- Générer un fichier au format PDF/X-4 (prêt pour l’impression) embarquant un espace de couleur et utilisant des couleurs CMJN ;

- Permettre au moteur d’expression de manipuler des couleurs CMJN sans les convertir en RVB ;

- Gérer les rampes de couleurs CMJN ;

- Plein d’autres petites améliorations et corrections autour de la thématique des couleurs.

Selection des couleurs dans QGIS en CMJN

La belle histoire de l’Open sourceJ’ai pris un grand plaisir à participer à ce développement car il est le fruit de la collaboration de nombreux acteurs du logiciel libre.

Lors d’une première phase d’étude concernant le support du CMJN dans QGIS, on identifie rapidement que Qt, le cadriciel (framework) utilisé par QGIS pour le rendu des cartes, présente des limitations. Il convertit toutes les couleurs en RVB lors du rendu des cartes au format PDF et son support des espaces de couleurs CMJN est incomplet.

Il est donc nécessaire de le faire évoluer. Nous nous adressons donc à notre partenaire privilégié lorsqu’il s’agit de Qt, KDAB, et plus précisément Giuseppe D’Angelo qui réalise alors les développements nécessaires.

S’agissant de nouvelles fonctionnalités, ces dernières sont disponibles uniquement dans Qt 6 (Qt 5 est en fin de vie). C’est pour cette raison que le support du CMJN est incomplet dans les versions officielles de QGIS reposant encore sur Qt 5.

QGIS.org, l’association qui chapeaute le projet QGIS, a décidé de financer les développements sur Qt, charge ensuite à Oslandia de piloter ces développements puis de réaliser l’intégration dans QGIS. Cette intégration ainsi que les évolutions fonctionnelles afférentes été financé par la métropole de Bordeaux.

Mes développements ont ensuite été relus par d’autres contributeurs QGIS. (Si vous voulez en savoir plus sur le processus de contribution QGIS, vous pouvez lire un précédent billet de blog sur la qualité logicielle dans QGIS)

Enfin, je tenais à remercier spécialement Jehan, développeur sur le projet GIMP. Sa disponibilité et son exhaustivité dans nos correspondances électroniques m’ont grandement aidé à comprendre les enjeux à la fois techniques et fonctionnels du CMJN, et ont très certainement contribué à la qualité du résultat obtenu.

La suiteQGIS 3.40 sera donc capable de générer un fichier PDF/X-4 utilisant des couleurs CMJN. Qt, de son côté, améliore le support du CMJN, l’écriture PDF, et la gestion des espaces de couleurs.

Encore merci à la métropole de Bordeaux et QGIS.org pour avoir financé ces développements, et toutes les personnes impliqués dans la réalisation de ceux ci.

Nous serions ravis d’avoir des retours d’utilisateurs sur vos cas d’utilisation liés à la gestion des couleurs dans QGIS. N’hésitez pas à nous écrire ou à commenter nos posts pour nous dire comment vous utilisez ces fonctionnalités.

Ces fondations dans la gestion des espaces colorimétriques dans QGIS ouvrent la porte à de futurs perfectionnements. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez contribuer, n’hésitez pas à nous contacter à infos+qgis@oslandia.com et consulter notre offre de support à QGIS.

-

sur Journée d’étude : Le Fleuve sur la carte. Cartographie locale.

Publié: 1 October 2024, 1:40pm CEST par Emmanuelle Vagnon

Le 17 octobre 2024

Tours, CESR (Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance)

Salle Saint-Martin

Le fleuve sur la carte. Cartographie locale.

Journée d’étude organisés par Nathalie Bouloux (Université de Tours, CESR), Jean Senié (Université de Tours, CESR) et Camille Serchuk (Southern Connecticut State University)

- 9h30 – Camille Serchuk, Jean Senié Nathalie Bouloux et Jean-Charles Ducène : Introduction et présentation du projet

- 10h – Camille Serchuk : Cartes et paysages fluviaux en France au XVIe siècle

- 10h30 – Pause

- 10h45 – Juliette Dumasy (Université d’Orléans, POLEN) : La représentation des fleuves du Fenland sur les cartes anglaises au Moyen Âge

- 11h15 – Evelien Timpener : Late medieval river maps, their practical use and juridical implications in medieval water management

- Discussions

- 12h30 – Déjeuner

- 14h – Jean Senié : Le rôle des cartes dans les conflits frontaliers le long du Pô (fin XVe-XVIIIe siècle)

- 14h30 – Armelle Querrien : Autour de la figure de 1685 de la Théols à Issoudun: hydraulique, procès, représentations

- 15h – Pause

- 15h30 – Annette Baumann : Sovereignty rights on the river – the dispute over customs and market rights on the Elbe between the Hanseatic City of Hamburg and the Dukes of Brunswick

- 16h – Discussion générale

-

sur Café géo de Paris, 15 octobre 2024 : Les Etats-Unis et le Monde, avec Philippe Etienne

Publié: 1 October 2024, 12:13pm CEST par r.a.

Un ancien ambassadeur de France aux Etats-Unis rend compte de l’ampleur des défis auxquels fait face aujourd’hui la première puissance mondiale.

Café de Flore (75006), dans la salle du premier étage, mardi 15 octobre 2024, de 19h à 21h.

Philippe Etienne, ambassadeur de France aux Etats-Unis de 2019 à 2023, a accepté l’invitation des Cafés Géo pour éclairer l’assistance sur les grandes questions géopolitiques de la puissance américaine, sans oublier d’évoquer les fractures de la situation intérieure des Etats-Unis.

Moins de quatre ans après l’assaut sur le Capitole, l’élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024 opposera l’ancien Président Donald Trump et l’actuelle Vice-Présidente Kamala Harris. Deux Amérique continuent de s’affronter dans un contexte international incertain marqué par de nombreux conflits de toute nature. L’hégémonie américaine est menacée à la fois par le spectre de la désunion à l’intérieur et par la remise en cause de l’ordre mondial né en 1945.

Philippe Etienne a été ambassadeur en Roumanie, auprès de l’UE (13 ans au total à Bruxelles), en Allemagne et en dernier lieu aux Etats-Unis (2019 2023).

Il a été conseiller diplomatique d’Emmanuel Macron entre 2017 et 2019.

Il est Président de la Mission pour le 80ème anniversaire de la Libération de la France.Le Café abordera la problématique suivante : l’Europe semble dépassée par l’accumulation des crises et par la compétition entre Washington et Pékin. Comment nos démocraties peuvent- elles défendre leurs intérêts, leur souveraineté et leurs valeurs dans un monde autant déstructuré et violent ?

-

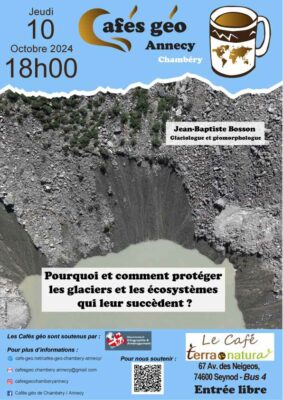

sur Café géo de Chambéry-Annecy, 10 octobre 2024 : Pourquoi et comment protéger les glaciers et les écosystèmes qui leur succèdent ?

Publié: 1 October 2024, 11:44am CEST par r.a.

avec Jean-Baptiste Bosson, glaciologue et géomorphologue

10 octobre 2024, 18h, Café Terra Natura, 68 avenue des Neigeos, Seynod

Les glaciers sont de passionnants témoins de l’histoire de la Terre. Sources de terreur puis d’émerveillement, d’aventure et de connaissance, ils permettent de mieux comprendre l’évolution du climat et ses enjeux à l’Anthropocène. Basée sur des résultats récemment obtenus dans les Alpes et dans le monde, cette présentation explore l’évolution fascinante et inquiétante des glaciers sur Terre et met en lumière l’importance de protéger ces géants et les écosystèmes qui leur succèdent.

Les glaciers sont de passionnants témoins de l’histoire de la Terre. Sources de terreur puis d’émerveillement, d’aventure et de connaissance, ils permettent de mieux comprendre l’évolution du climat et ses enjeux à l’Anthropocène. Basée sur des résultats récemment obtenus dans les Alpes et dans le monde, cette présentation explore l’évolution fascinante et inquiétante des glaciers sur Terre et met en lumière l’importance de protéger ces géants et les écosystèmes qui leur succèdent.

-

sur Optimisation simple d’un réseau de neurones

Publié: 1 October 2024, 10:21am CEST par admin

Maintenant que l’on a appris à entraîner un réseau de neurones (un modèle) et à récupérer / créer des données d’entraînement, faisons un petit point théorique sur l’optimisation de l’entrainement de notre modèle.

Entraîner un modèle est un processus itératif : à chaque itération, le modèle fait une estimation de la sortie, calcule l’erreur dans son estimation (loss), collecte les dérivées de l’erreur par rapport à ses paramètres et optimise ces paramètres à l’aide de la descente de gradient.

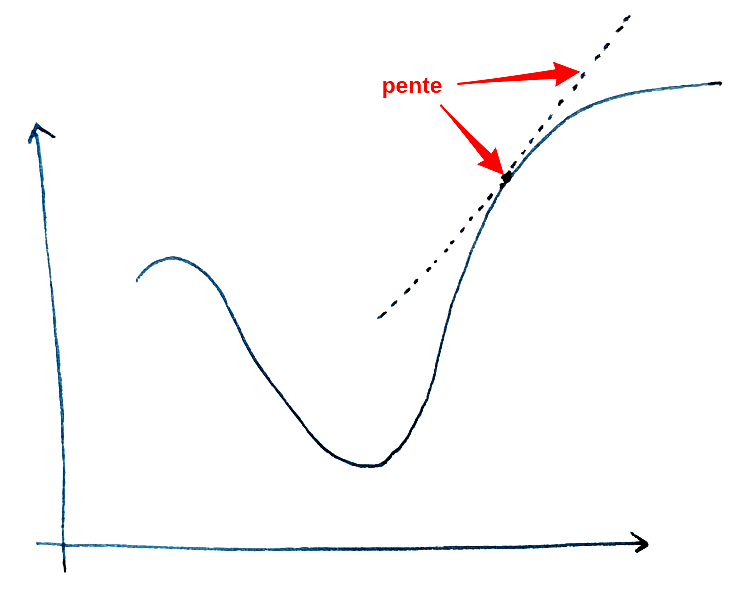

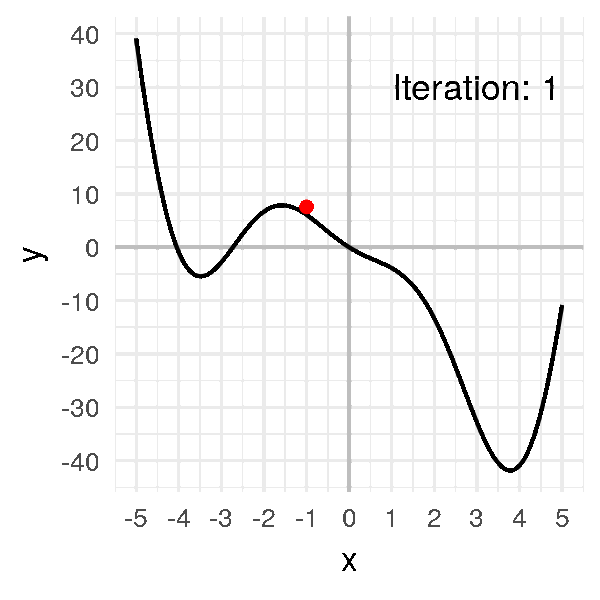

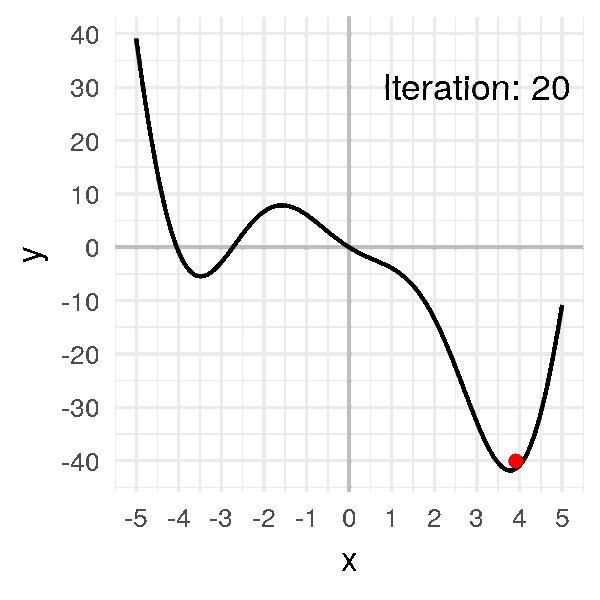

Descente de gradient (rappel)La descente de gradient est un algorithme permettant de trouver le minimum d’une fonction.

Approche intuitive :

- De façon intuitive, on peut imaginer être un skieur sur une montagne. On cherche à trouver le point d’altitude la plus basse (donc, un minimum d’altitude).

- L’approche pour trouver ce minimum est de se placer face à la pente descendante et de simplement avancer pendant 5 minutes.

- Donc, 5 minutes plus tard, on se trouve à un autre point et on réitère l’étape précédente.

- Ainsi de suite jusqu’à arriver au point le plus bas.

Approche mathématique :

- La pente de la montagne correspond à la dérivée. Et, la valeur de dérivée correspond à l’inclinaison de la pente en un point donné.

- Donc, une dérivée élevée indique une pente importante. De la même façon, si la dérivée est faible, alors la pente est faible. Finalement, une dérivée nulle correspond à un sol horizontal.

- Pour le signe de la dérivée, on va à l’inverse de la pente. Plus concrètement, une dérivée positive indique une pente qui descend vers la gauche et, une dérivée négative indique une pente qui descend vers la droite.

- Une fois la direction déterminée (gauche ou droite), il reste à déterminer le pas (on se déplace pendant 5 minutes, 10 minutes, … ?). L’idéal serait de faire le pas le plus petit possible pour déterminer si on a trouvé le minimum le plus régulièrement possible. Le problème avec cette approche est le coût calculatoire : le calcul va être très lent. A l’inverse, un pas trop grand nous fera louper le minimum. Il faut donc trouver un juste milieu, ce qui se fait en spécifiant un taux d’apprentissage (learning_rate) que l’on développera par la suite.

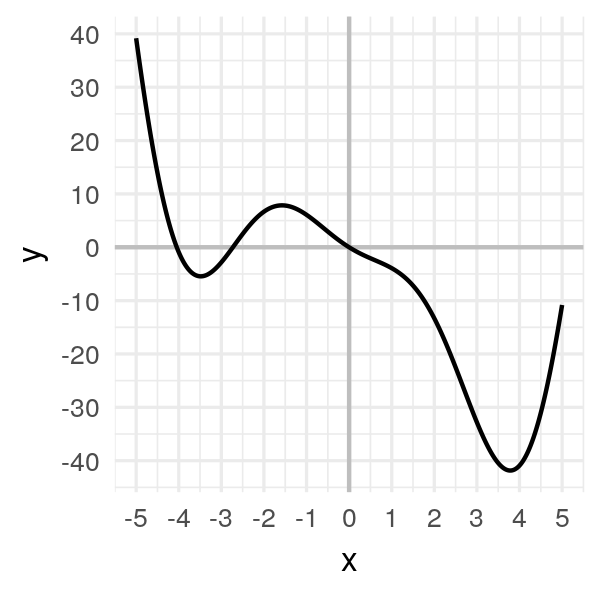

Approches couplées :

- On peut représenter la montagne décrite dans l’approche intuitive par la fonction suivante : f(x) = 2x²cos(x) – 5x. On se restreindra à une étude sur l’intervalle [-5,5].

- Visuellement, le minimum est situé vers x ? 3.8 pour une valeur minimale de y ? -42 environ.

- On va donc appliquer la descente de gradient pour trouver ce minimum.

Pour cela, on commence par prendre un premier x (x0) au hasard. x0 = -1 -> f(x0) = 6.08)

On calcule ensuite la valeur de la pente en ce point (la dérivée f'(x0)). f'(-1) = -2sin(-1)-4cos(-1)-5 ? -5.47827

On « avance » dans la direction opposée à la pente : x1 = x0 ? ?f'(x0) (avec ? = learning_rate = 0.05). x1 ? -0.72609

On répète ensuite l’opération jusqu’à trouver xmin. xmin = 3.8

Hyperparamètres

Hyperparamètres

Ce processus d’optimisation peut être influencé directement par le développeur via le biais des hyperparamètres. Ces hyperparamètres sont des paramètres ajustables qui impactent l’entraînement du modèle et le taux de convergence de ce dernier. Le taux de convergence correspond en combien d’itérations le modèle obtient un résultat optimal.

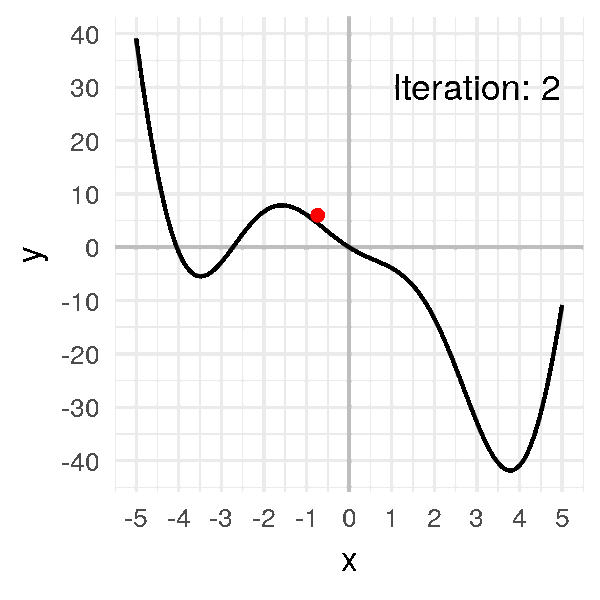

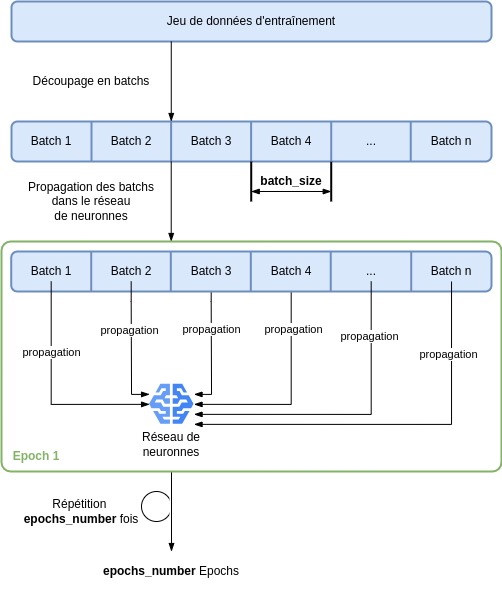

Pour entraîner le modèle, on dispose de 3 hyperparamètres :

- Nombre d’époques epochs_number : le nombre de fois où l’on parcourt l’ensemble de données

- Taille du lot d’entraînement batch_size : le nombre d’échantillons de données propagés sur le réseau avant la mise à jour des paramètres

- Taux d’apprentissage learning_rate : à quel point les paramètres des modèles doivent être mis à jour à chaque lot/époque. Des valeurs plus petites entraînent une vitesse d’apprentissage lente, tandis que des valeurs plus élevées peuvent entraîner un comportement imprévisible pendant l’apprentissage. (ref. « Descente de gradient »)

Plus concrètement, on possède initialement 2 choses :

- le modèle

- un jeu de données

On commence par découper le jeu de données en sous-jeux de données, tous de même taille. Ces sous-jeux de données sont appelés batch, tous de taille batch_size.

Ensuite, chaque batch est propagé dans le réseau (passé en entrée de celui-ci). Lorsque tous les batch sont passés par le modèle, on a réalisé 1 epoch. Le processus est alors reproduit epochs_number nombre de fois.

Ces étapes peuvent être visualisées sur l’image suivante.

Boucle d’entraînement du modèle

Boucle d’entraînement du modèle

Avant toute chose il faut définir les hyperparamètres. Par exemple :

- learning_rate = 1e-3

- batch_size = 64

- epochs = 5

Une fois les hyperparamètres définis la boucle d’entraînement et d’optimisation du modèle peuvent commencer. Pour rappel, chaque itération de cette boucle est donc une epoch.

De façon plus précise chaque epoch est constituée de 2 phases :

- l’entraînement : itération sur le jeu de données d’entraînement afin de tenter de converger vers des paramètres optimaux.

- la validation : itération sur le jeu de données de validation pour vérifier que le modèle est plus performant et s’améliore.

A la première boucle, comme notre réseau n’a pas encore été entraîné, il a très peu de chance qu’il donne une bonne réponse / un bon résultat. Il faut alors mesurer la distance entre le résultat obtenu et le résultat attendu. Cette distance est calculée à l’aide de la fonction de perte (loss_function).

Le but est donc, au fur et à mesure des itérations de boucle, de minimiser cette loss_function afin d’avoir un résultat obtenu au plus proche du résultat attendu. On notera ici l’utilité de la descente de gradient qui, comme expliqué précédemment, est un algorithme permettant de trouver le minimum d’une fonction, ici, la loss_function.

L’optimisation consiste donc à mettre à jour les paramètres à chaque boucle pour minimiser cette fonction de perte. Cette optimisation est encapsulée dans un objet optimizer qui est appliqué sur le modèle. Ce dernier prend donc en entrée les hyperparamètres du modèle. Dans la boucle d’entrainement, l’optimisation est plus précisément réalisée en 3 étapes :

- Appel à fonction optimizer.zero_grad() : réinitialisation des gradients des paramètres du modèle. Par défaut, les gradients s’additionnent ; pour éviter le double comptage, nous les mettons explicitement à zéro à chaque itération.

- Appel à la fonction loss.backward() : rétropropagation de la prédiction de perte (loss).

- Appel à la fonction optimizer.step() : ajustement des paramètres par les gradients collectés lors de la rétropropagation.

Nous avons révisé comment entraîner un modèle de données en introduisant les concepts de hyperparamètres et touché du doigt l’importance d’un bon optimiseur.

La prochaine fois nous vous proposerons un TP pour coder notre optimiseur et étudier quelques uns des optimiseurs fournis dans pytorch.

Rédacteurs : Mathilde Pommier et Sébastien Da Rocha

-

sur Selectour : migration D6 vers D10 et refonte de l'intranet Saphir

Publié: 1 October 2024, 8:30am CEST par David Bocquet

Selectour, premier réseau d’agences de voyages indépendantes en France avec plus de 1 000 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire et les DOM-TOM, accompagne près

-

sur Cartographier l'espace stratégique de la Chine

Publié: 29 September 2024, 6:26am CEST

L’objectif du rapport « Cartographier l’espace stratégique de la Chine » de Nadège Rolland (NBR, septembre 2024) est de mieux comprendre ce qui constitue l’espace imaginé de la Chine au-delà de ses frontières nationales et de ses revendications terrestres et maritimes. Les dirigeants chinois considèrent cet espace comme vital pour la poursuite de leurs objectifs politiques, économiques et de sécurité ainsi que pour la réalisation de l’essor de la Chine.

Nadège Rolland (2024). Mapping china’s strategic space, The Nation Bureau of Asian Research.

« Mapping china’s strategic space » (Rapport à télécharger en pdf)- Introduction

- Chapitre 1 : l'espace stratégique

- Chapitre 2 : le retour de la géopolitique

- Chapitre 3 : « positionnement » de la Chine : puissance et identité

- Chapitre 4 : la logique et la grammaire de l'expansion

- Chapitre 5 : conclusion : une nouvelle carte ?

Les discussions internes sur l’expansion, initiées avant l’effondrement de l’Union soviétique, sont toujours en cours en République populaire de Chine. Fortement influencées par la géopolitique classique, ces discussions sont intimement liées à la perception que le pays a de sa puissance et à ses aspirations hégémoniques. Le besoin de lutter pour conquérir de l’espace s’accompagne d’une peur persistante de l’endiguement par l'étranger. La définition d’une sphère d’intérêt et d’influence géographique élargie est apparue pour la première fois sous la forme d’une carte mentale quasi-globale vers 2013, et cette conception perdure malgré le ralentissement économique actuel de la Chine. Plus récemment, cette carte mentale s’est étendue pour inclure l’« espace » économique et idéologique ainsi que les géographies physiques.

Conséquences politiques

- Bien que les élites gouvernementales et universitaires nient farouchement les aspirations hégémoniques de la RPC, elles sont bien palpables, même si elles ne se matérialisent pas nécessairement de la même manière que dans les périodes historiques précédentes. Comprendre comment son espace stratégique est défini permet d'anticiper la direction future que pourraient prendre la politique étrangère et la grande stratégie de la Chine, à condition que ses élites continuent de croire que la puissance de leur pays s'accroît par rapport à celle des États-Unis.

- Les élites chinoises considèrent l'expansion de la Chine comme le résultat inévitable de sa puissance et de ses intérêts croissants. Elles considèrent que toute résistance extérieure et toute tentative de contenir cette expansion sont inévitables. Les puissances extérieures ne peuvent pas faire grand-chose pour apaiser les craintes de Pékin d'un encerclement ou d'un confinement hostile de la part de pays étrangers.

- L'importance géostratégique du continent eurasien et des océans qui l'entourent pour la RPC est indéniable, tout comme le lien entre les espaces stratégiques de la Chine et de la Russie. L'expansion maritime et mondiale de la Chine n'aurait pas été possible et ne pourrait pas être durable sans une zone arrière sécurisée. La Russie continuera à jouer un rôle clé dans les calculs géostratégiques de Pékin dans un avenir proche.

- La définition de l’espace stratégique de la Chine, qui a atteint une échelle quasi-mondiale, pourrait accroître le risque de contentieux, voire de conflit, notamment dans ce qu’elle définit comme ses « nouvelles frontières stratégiques ». Pékin pourrait également être déjà confrontée à la perspective d’une extension excessive, avec la nécessité éventuelle de réviser sa conception de l’espace stratégique. Il s’agit là d’une préoccupation émergente pour les penseurs stratégiques chinois, qui devrait être prise en compte par leurs homologues américains.

Le projet Mapping China's Strategic Space s'appuie sur les travaux menés par le National Bureau of Asian Research (NBR) au cours de la dernière décennie pour appréhender les tentatives des élites intellectuelles et politiques chinoises de définir une vision de leur pays comme une grande puissance sur la scène mondiale. La principale question du projet de recherche découle d'une invitation de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis à la chercheuse principale, Nadège Rolland, à témoigner lors de l'audition de mars 2021 « America's Way Forward in the Indo-Pacific » présidée par les représentants Ami Bera et Steve Chabot. Pour pouvoir répondre aux questions de la commission sur l'attitude que les Etats-Unis devaient adopter, il semblait impératif de comprendre d'abord la vision de la Chine sur la région. Il est immédiatement apparu que Pékin ne désignait pas la région comme « Indo-Pacifique » (sauf pour décrire la stratégie américaine) mais comme la « périphérie » de la Chine, ce qui suggère une conception sino-centrée de la région. Cette dénomination elle-même, ce qu'elle implique et ce qu'elle comprend mériterait d'être examinée plus en détail. C'est ainsi qu'est né le projet « Cartographie de l'espace stratégique de la Chine ».

Le rapport dirigé par Nadège Rolland contient une série de cartes sur les sphères d'influence de la Chine avec des projections intéressantes centrées sur l'océan Pacifique et l'océan Indien (cartes réalisées par Louis Martin-Vezian). A découvrir dans la conclusion du rapport : une carte originale par cercles concentriques, inspirée de la projection proposée en 2013 par le géographe chinois Hao Xiaoguang. Cela pose la question des limites d'une cartographie par aires quand l'influence s'exerce plutôt aujourd'hui à travers des réseaux.

Les cercles concentriques de l'espace stratégique de la Chine (source : Mapping china’s strategic space, 2024)

Pour compléter

You read a lot about The South China Sea as a current geopolitical hotspot. Have a look at this 1944 map from the US Navy to see that this isn't a new development at all. Really interesting map. Source: [https:]] #mapmonday pic.twitter.com/uBPItfFpCA

— Simon Kuestenmacher (@simongerman600) September 19, 2021Articles connexes

Mapping China's Strategic Space : un site d'analyse géopolitique à base de cartes

La carte, objet éminemment politique : la Chine au coeur de la "guerre des cartes"

La carte, objet éminemment politique. Quels niveaux de soutien ou de critique vis à vis de la Chine au niveau international ?

La carte, objet éminemment politique. Les tensions géopolitiques entre Taïwan et la Chine

Comment la Chine finance des méga-projets dans le monde

Étudier l'expansion de la Chine en Asie du Sud-Est à travers des cartes-caricatures

Les investissements de la Chine dans les secteurs de l'Intelligence artificielle et de la surveillance

Tentative de "caviardage cartographique" à l'avantage de la Chine dans OpenStreetMap

Trois anciennes cartes de la Chine au XVIIIe siècle numérisées par l'Université de Leiden

Etudier les densités en Chine en variant les modes de représentation cartographique

-

sur Programme des Cafés géographiques de Paris : saison 2024-2025

Publié: 27 September 2024, 8:09pm CEST par Les Cafés Géo

Mardi 24 septembre 2024, Café géo au Café de Flore : Les territoires de l’extrême droite en France et en Europe, avec Béatrice Giblin, géographe.

Mardi 15 octobre 2024, Café Géo au Café de Flore : Les Etats-Unis et le Monde, avec Philippe Etienne, diplomate.

Samedi 9 novembre 2024, Institut de Géographie : Hommage à Michel Sivignon, de 10h à 12h30.

Mardi 26 novembre 2024, Café Géo au Café de la Mairie (3ème arrondissement) : Qu’est devenue la Yougoslavie ?, avec Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, journalistes.

Samedi 30 novembre 2024, Institut de Géographie ; Conférence sur Trieste et l’Istrie, avec Daniel Oster et Henry Jacolin, de 10h à 12h.

Mardi 17 décembre 2024, Café Géo au Café de Flore : Une histoire mondiale de l’humanité, avec Christian Grataloup, géographe.

Samedi 18 janvier 2025, Institut de Géographie, de 10h à 12h. ; Conférence sur le Cambodge, avec Michel Bruneau, géographe.

Mardi 28 janvier 2025, Café Géo, au Café de Flore : Vivre au bord de la mer, avec Annaig Oiry, géographe.

Mardi 11 février 2025, Café Géo, au Café de Flore : Géographie des pandémies contemporaines, avec Guillaume Lachenal, historien.

Mardi 25 mars 2025, Café Géo au Café de Flore : Nous aurons toujours besoin des forêts, avec Laurent Testot, journaliste.

Mardi 29 avril 2025, Café géo au Café de Flore :Littérature et géographie, avec Jean-Louis Tissier, géographe, et Emmanuelle Loyer, historienne

-

sur Comment les ordinateurs et les cartographes ont redessiné notre monde (Leventhal Map & Education Center)

Publié: 27 September 2024, 7:25am CEST

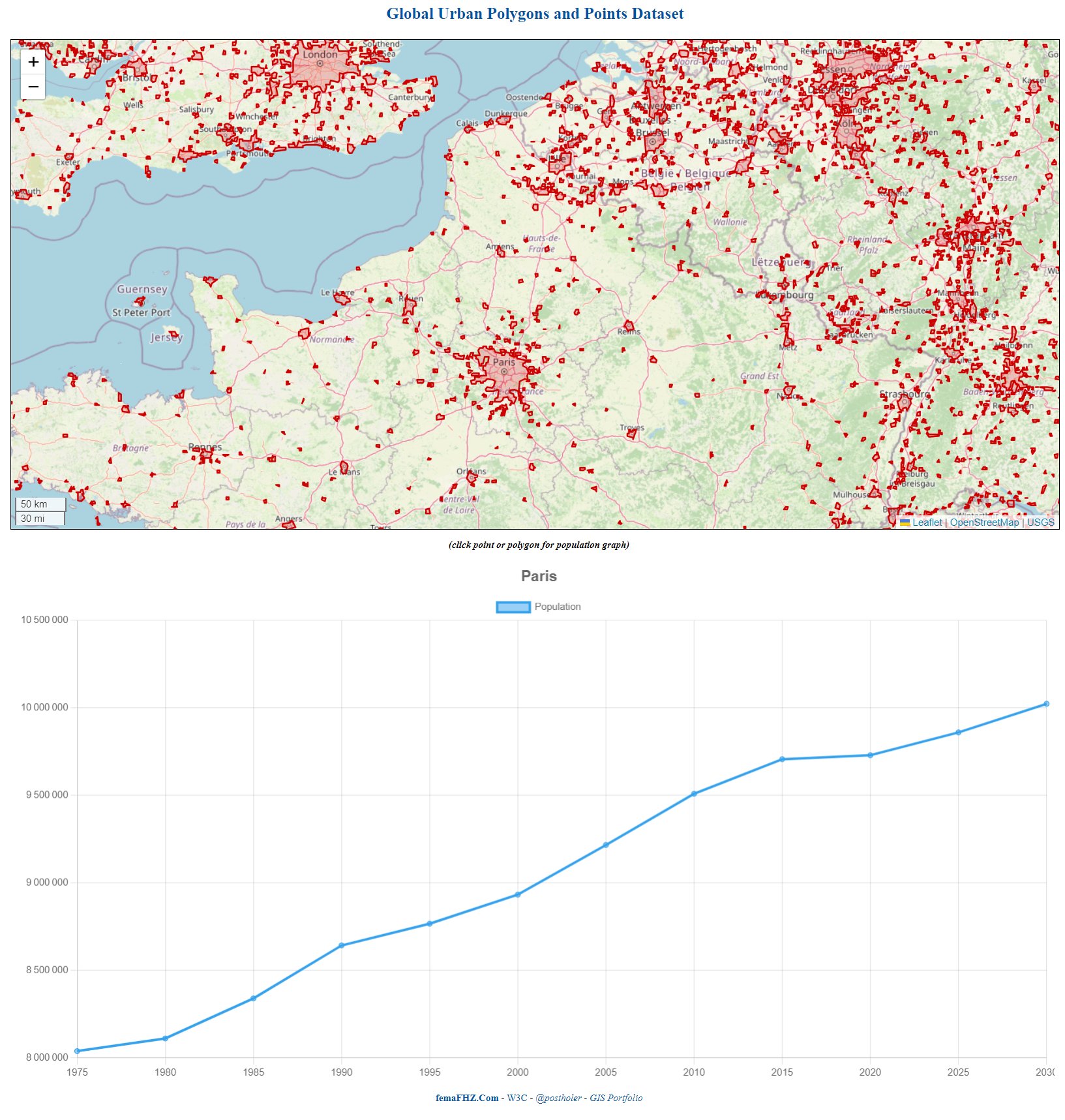

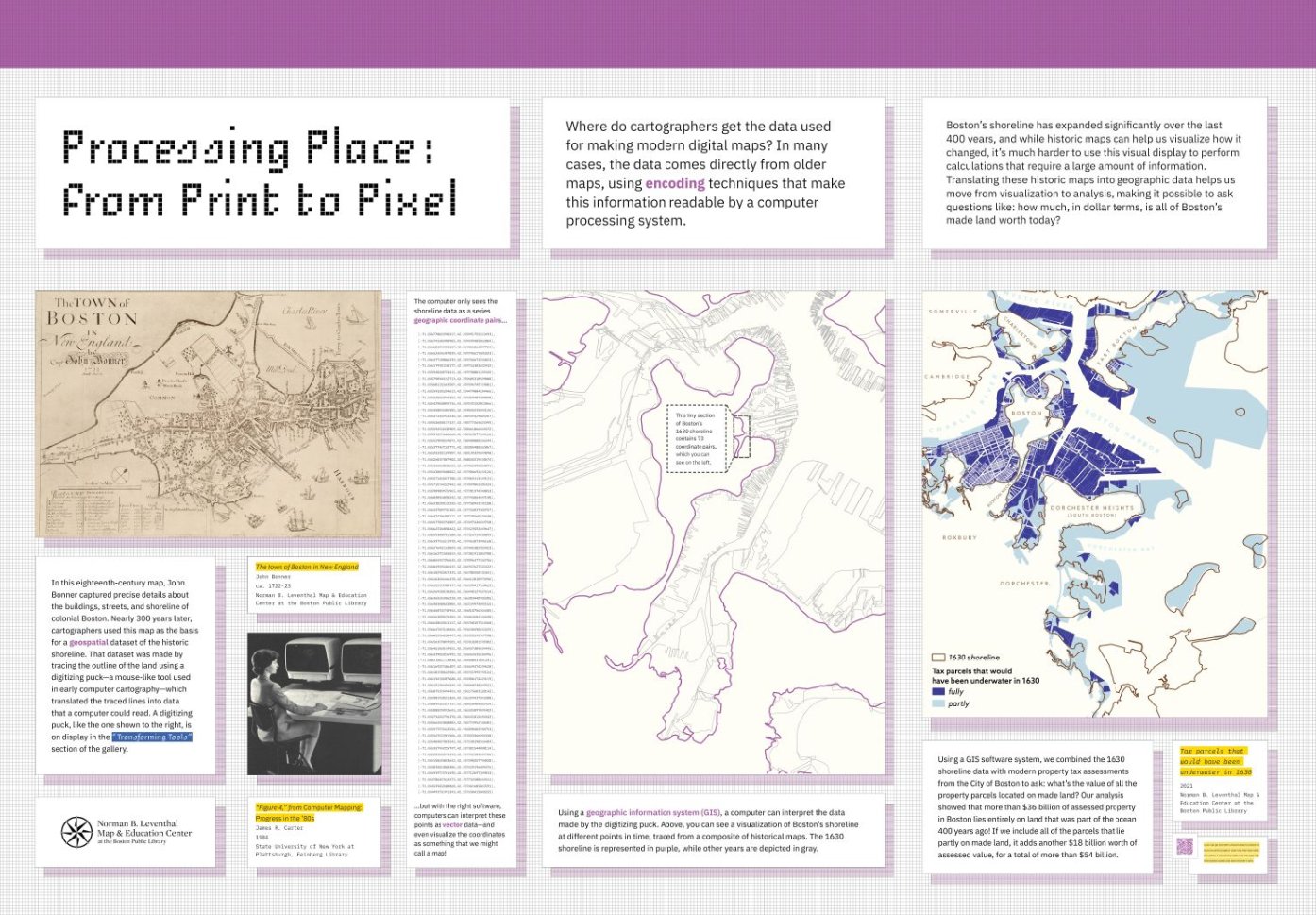

« Processing Place. How computers and cartographers redrew our world » : une exposition virtuelle du Leventhal Map & Education Center.

Aujourd’hui, les cartes que nous utilisons le plus souvent dans notre vie quotidienne sont réalisées par ordinateur. Même les plus simples d’entre elles s’appuient sur de vastes bases de données d’informations géographiques et sur des systèmes complexes d’analyse et de visualisation. L'exposition Processing Place invite à découvrir comment les ordinateurs et la cartographie ont fusionné et ont redessiné notre monde au cours du XXe siècle.

Le « traitement des lieux » est à prendre ici dans un sens historique non seulement en termes de calcul numérique, mais comme une partie d’un processus cartographique dynamique et en constante évolution. Faire des observations, transformer ces observations en idées et utiliser ces idées pour argumenter sur des objectifs individuels ou collectifs est une activité humaine essentielle. En confiant une grande partie de notre réflexion et de notre analyse spatiales dans la mémoire des disques durs et des serveurs informatiques, nous avons en quelque sorte rendu la cartographie moins humaine.Si les cartes informatiques en sont venues à dominer notre imagination géographique, le processus de création de données numériques ouvre la voie à la création de nvelles cartes qui répondent à de nouveaux types de questions spatiales (cf cartes avec zones tampons). La fameuse carte de William Bunge sur la Nouvelle-Angleterre après la guerre nucléaire (1988) repose sur des zones tampons circulaires et montre que la carte peut servir à envisager (éviter) des futurs possibles (ou redoutés).

Les exemples sont souvent empruntés dans l'espace proche : il s'agit principalement de plans et de cartes de l'État du Massachussets, issus des archives du Leventhal Map & Center Education. L'occasion de découvrir par exemple l'histoire de l'île Nomans Land, base militaire de la Deuxième Guerre mondiale transformée en réserve écologique et désormais fermée à tout usage public. Mais les réflexions se situent à un niveau beaucoup plus large. L'exposition donne à réfléchir à la capacité d'anticipation des cartes à travers par exemple la carte des déplacements à Chicago pour éclairer les décisions des urbanistes. Les "lignes de désir" sur cette carte de 1951 sont des modèles du futur tout autant que des cartes du présent.

Les cartes peuvent être zoomées (penser à faire défiler les flèches car certaines rubriques présentent plusieurs cartes). Avec les commentaires disponibles juste à côté, le visiteur est invité à apprécié chaque carte avec tous ses détails.

Processing Place est exposé au Leventhal Map & Education Center de la Bibliothèque publique de Boston de septembre 2024 à mars 2025. L'entrée est gratuite. Planifiez votre visite ou explorez le catalogue numérique ci-dessous :

- De l'imprimé au pixel

- Atlas informatique du Kenya

- Scène de salle informatique

- Atlas du Bangladesh

- Carte de la forêt

- Lac Istokpoga

- Visualisation des ressources

- Inventaire des terres du Canada

3. Faire une différence : l'inventaire des terres du Canada

- Ressources sur le banc Georges et les hauts-fonds de Nantucket

- Carte des baleines

- Nantucket, Massachusetts : utilisation du sol en 1985

- Comté de Nantucket : photographie aérienne (4-710), 20 septembre 1984

- Outils de dessin variés

- Film de Scribe

- Plan d'implantation illustratif : zone de renouvellement urbain du Government Center, Massachusetts R-35

- TM 5-230 Dessin topographique

- Pays du Suffolk : photographies aériennes, 1952 et 1971

- Bloc de codage FORTRAN

- Numérisation du palet

- Évaluation linéaire à 16 niveaux du lac Bullfrog

- Symboles de nuances pour traceur électrostatique - shadeset P1

- Zones tampons autour des affluents

- Contamination de l'approvisionnement en eau du DEP

- Zones du Massachusetts présentant un risque environnemental critique

- Portrait spatial des États-Unis

- Première image du Texas prise par Landsat 1

- Carte de la mission de la navette spatiale STS-7

- Atlas urbain, données sur les secteurs pour les zones statistiques métropolitaines standard (Boston, Massachusetts)

- Compter les enfants

- Atlas de la métropole d'Atlanta : les années 1970

- Hexagone

- Programme d'amélioration des quartiers de la ville de Milwaukee

- Cahier d'exercices III

- ENIAC

- Terre de Noman

- Sécurité intérieure et protection des infrastructures critiques : Projet pilote de préparation de Boston

- Exercice d'essai national – Opération Ivy

- Le sud de la Nouvelle-Angleterre après une attaque nucléaire

- Étude sur les transports dans la région de Chicago : rapport final (en trois parties), volume I

- Lumières et enseignes de la ville

- Kiosque de localisation des distances de marche

- Sélection de matériel et de brochures Etak

Environnement et justice dans les paysages anthropisés. Une expo virtuelle du Leventhal Center

Bouger les lignes de la carte. Une exposition du Leventhal Map & Education Center de Boston

America transformed : une exposition cartographique organisée par le Leventhal Map & Education Center

L'histoire par les cartes : l'histoire de la rénovation urbaine de Boston depuis les années 1920

Cartographies actuelles. Enjeux esthétiques, épistémologiques et méthodologiques

Les nouvelles façons de « faire mentir les cartes » à l'ère numérique

Du métier de cartographe et de ses évolutions

-

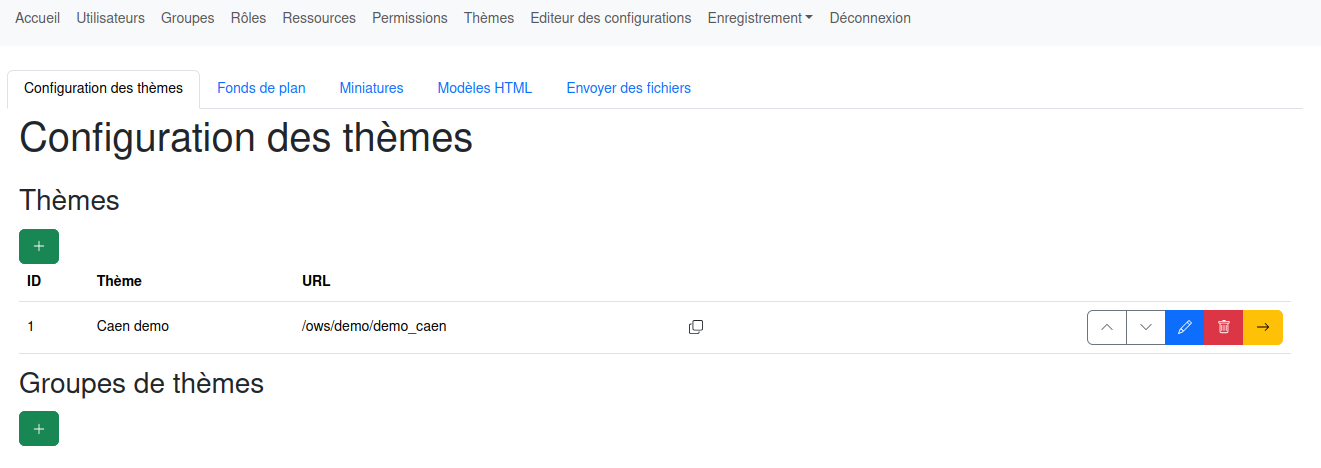

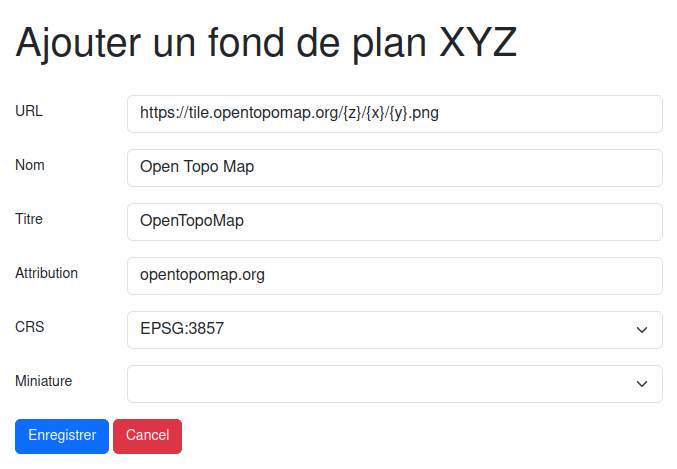

sur DuckDB pour QGIS : nouveautés de QDuckDB version 1.0.0

Publié: 27 September 2024, 6:51am CEST par Florent Fougères

Le plugin

Il y a près d’un an, en novembre 2023, dans cet article, nous vous avions présenté le plugin QDuckDB, financé par l’IFREMER et développé par Oslandia. Dans ce précédent article, nous présentions DuckDB et les caractéristiques fonctionnelles du plugin.

Depuis, en plus du financement de l’IFREMER, Oslandia a auto-investi du temps de maintenance pour corriger les bugs remontés par les utilisateurs et stabiliser les performances du fournisseur de données (provider) que contient le plugin.

Pour rappel, un provider QGIS est une interface ou une couche logicielle qui lui permet d’accéder à différentes sources de données géospatiales. Autrement dit, c’est un composant qui gère la connexion entre QGIS et les données géospatiales dans différents formats.

Cas d’usage- Récupérer les données Overtures Maps directement dans une base de données DuckDB puis les charger dans QGIS via le plugin pour les représenter ou bien effectuer des analyses spatiales. Cela apporte un vrai cas d’usage au plugin puisqu’il n’est pas possible de récupérer les données Overtures Maps dans un format SIG plus classique (shapefile, geojson par exemple)

- Chargement des données INSEE et croisement avec la BD TOPO chargée en gpkg. L’INSEE fournit des données au format parquet et avec l’extension spatiale DuckDB est bien sûr capable de charger des gpkg.

- Ce plugin est utilisable aussi bien dans l’application bureau de QGIS qu’avec QGIS Serveur. Ainsi, l’IFREMER utilise ce plugin pour diffuser sur le web des données enregistées dans une base de données DuckDB. Elles peuvent être représentées sous forme d’images (flux WMS) ou de données géométriques (flux WFS). Cette solution a l’avantage d’être facile à mettre en place (il n’y a pas besoin d’un service de base de données, les données étant enregistrées dans un fichier), tout en profitant de la vitesse du format DuckDB.

Depuis l’année passée, les deux grands axes de développement ont été les performances du plugin et la stabilité.

Par performance, on entend augmenter la vitesse de chargement des entités dans QGIS. Nous avions par exemple des coins d’ombre sur la latence, voire des crash lorsqu’une table provenant de DuckDB possédait beaucoup d’entités.

Le provider initial avait été implémenté avec le strict minimum pour fonctionner. Depuis nous avons ajouté tous les composants nécessaires à QGIS pour permettre d’être plus performant.

Enfin, le second axe de développement a été la stabilité. Ce travail a été permis par les utilisateurs qui ont remonté des bugs, que nous avons corrigés. Nous avons aussi renforcé la partie test unitaire. Parmi les choses que nous avons améliorées, on peut citer par exemple, le support des tables non géographiques, le support des vues ou encore la prise en charge des types de colonnes DATE et TIME.

Si vous souhaitez plus de détail sur ces deux points, vous pouvez consulter le changelog du projet.

Nous répercutons également chaque nouvelle version de DuckDB dans le plugin dans les jours qui suivent celle-ci, comme par exemple la sortie de DuckDB 1.1.0.

Release 1.0.0Après avoir amélioré les performances et la stabilité, nous sommes donc arrivés à un premier jalon important du provider. Nous avons implémenté tous les composants que propose QGIS pour la construction d’un provider tiers personnalisé.

Cet article annonce donc officiellement la en version 1.0.0 du plugin QDuckDB ainsi que la disparition du flag

Et ensuiteexperimental.Mais le travail n’est pas fini pour autant. Pour rappel le plugin ne fait actuellement que du read only (lecture seule). L’étape suivante serait donc de développer le mode écriture.

On souhaite également améliorer l’intégration du plugin dans QGIS, par exemple en ajoutant une nouvelle entrée DuckDB dans l’explorateur des sources de données natif de QGIS.

Pour toutes ces nouvelles fonctionnalités à développer, nous sommes à la recherche de financement. Vous pouvez retrouver une liste non exhaustive des développements à venir en regardant les tickets taggés

To be fundeddans le projet Gitlab. Il est également possible d’ouvrir de nouveaux tickets pour des fonctionnalités auxquelles nous n’aurions pas pensé.Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous signaler dans les tickets, nous contacter sur Linkedin ou bien par email à qgis@oslandia.com. Toute contribution est la bienvenue : code, documentation, financement…

Liens importants- Le code source (sous licence GPL2+)

- La documentation

- Le plugin sur le dépôt officiel QGIS

-

sur 5 conseils pour bien vivre géométriquement

Publié: 26 September 2024, 2:00pm CEST

Neuvième et dernière partie du tour d'horizon des SIG sur les dessous des calculs géométriques : 5 conseils pour vivre votre meilleure vie géométrique.

Neuvième et dernière partie du tour d'horizon des SIG sur les dessous des calculs géométriques : 5 conseils pour vivre votre meilleure vie géométrique.

-

sur Oslandia x sponsor FOSS4G

Publié: 25 September 2024, 6:58am CEST par Caroline Chanlon

Le FOSS4G BE+NL se tiendra les 25-26-27 Septembre 2024 à Baerle-Duc en Belgique. Oslandia a participé à de nombreux FOSS4G précédemment, voilà d’ailleurs quelques présentations réalisées.

Cette année Oslandia est sponsor Bronze de l’événement.

Organisé par l’OSGeo, les conférences FOSS4G sont les principaux événements internationaux dédié aux logiciels libres pour la géomatique et certainement les plus dynamiques du monde de l’Open-Source ! L’événement FOSS4G BE+NL regroupe cette année les communautés Belges et Néerlandaises pour un rendez-vous plus vibrant !

Toutes les informations sont disponibles ici : [https:]]

-

sur La « ville à 15 minutes » par les laboratoires Sony CSL de Rome

Publié: 25 September 2024, 4:13am CEST

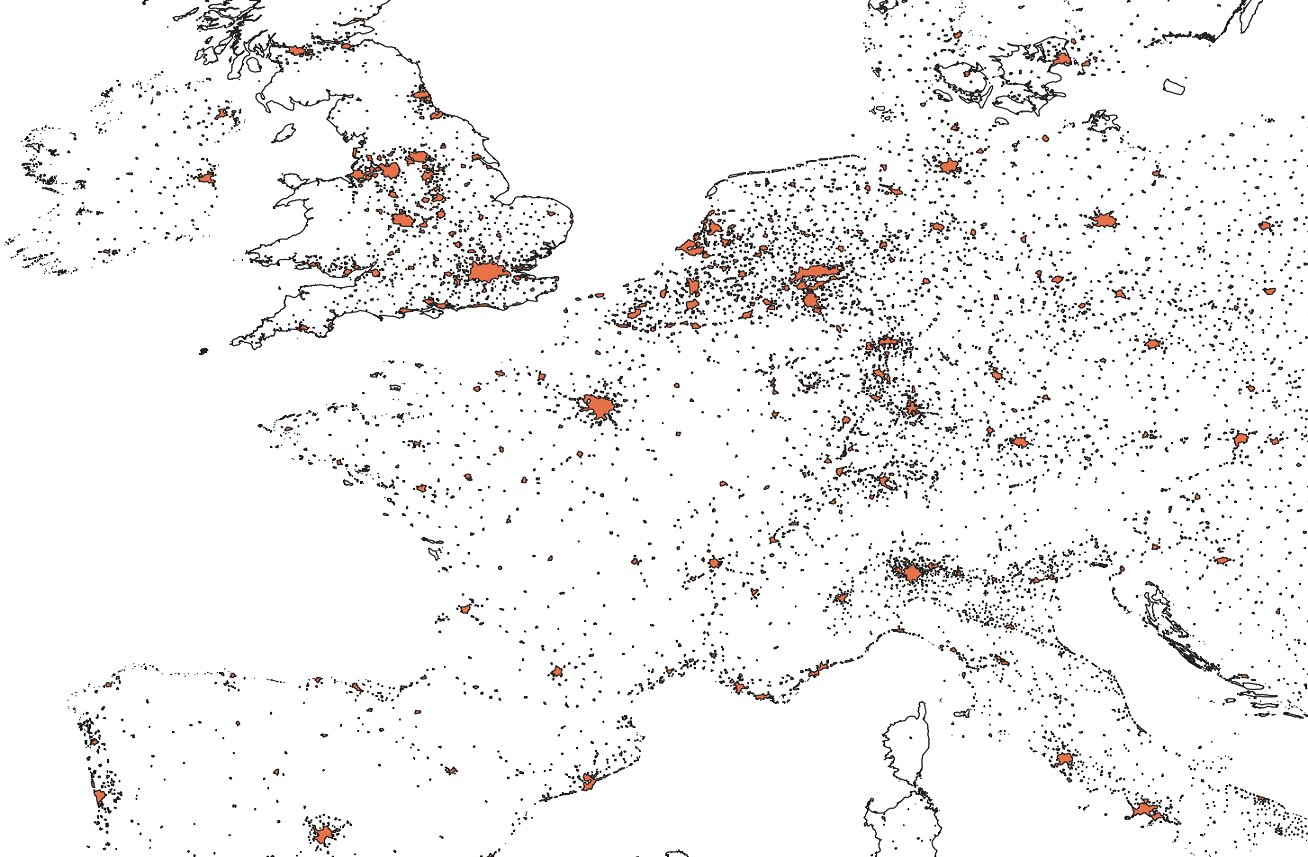

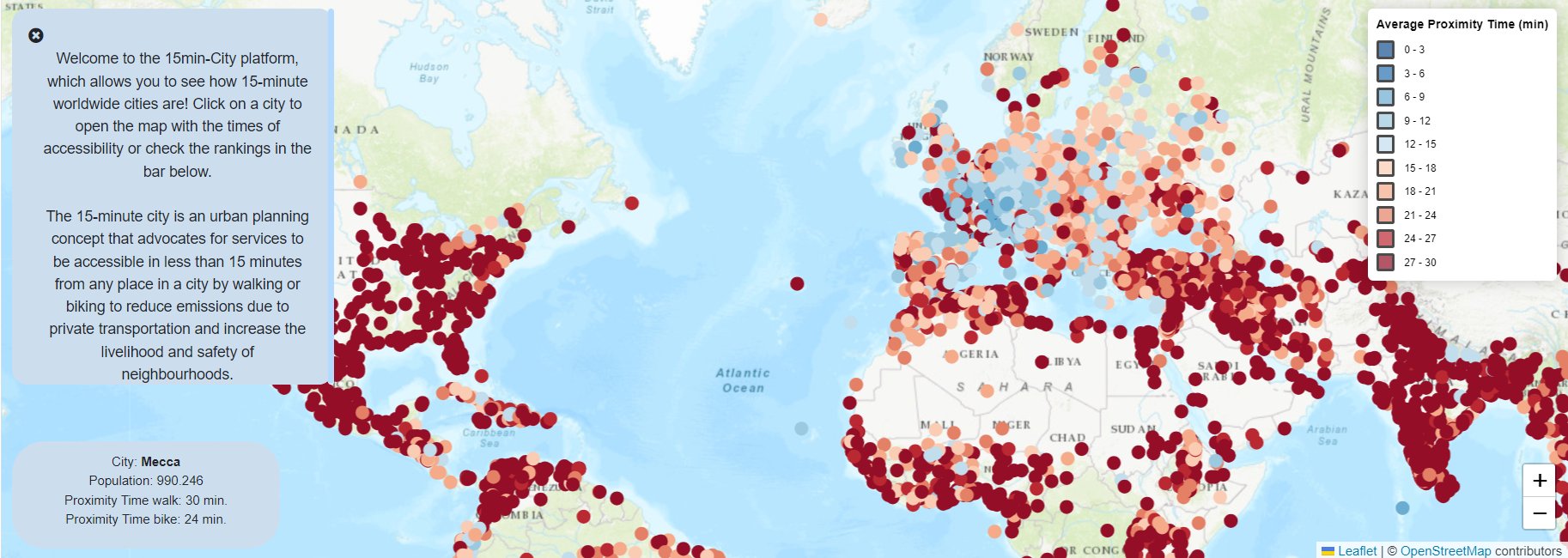

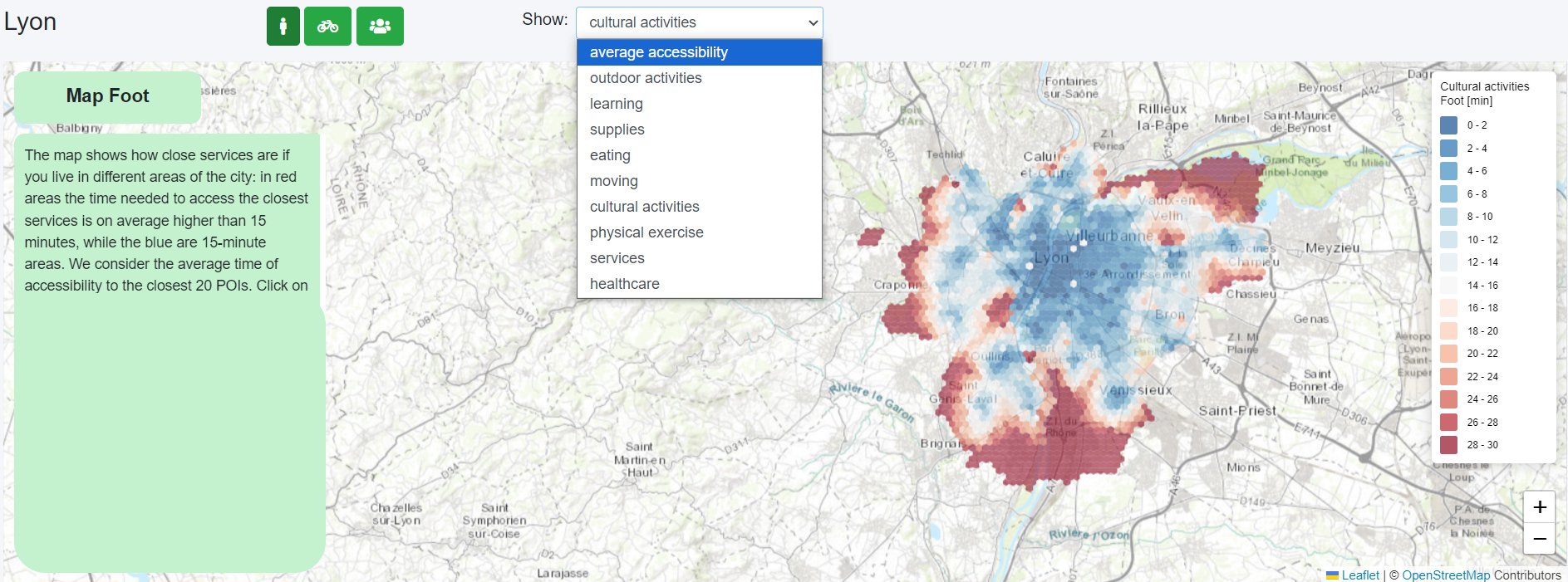

Le site 15min-City a été développé par les laboratoires Sony Computer Science (Sony CSL) de Rome. L'objectif est de fournir un cadre universel pour les « villes à 15 minutes ». Le document Un cadre universel pour des villes inclusives de 15 minutes part de l'idée que les zones urbaines fonctionnent de manière plus efficace, plus équitable et plus durable lorsque les services quotidiens vitaux et les commodités essentielles sont accessibles dans un rayon de 15 minutes à pied ou à vélo. La carte fournit des informations pour un très grand noombre de villes dans le monde.Carte interactive des « villes à 15 minutes » dans le monde (source : 15min-City)

En cliquant sur une ville, on accède à une carte qui montre l'accessibilité des services à partir de chaque zone hexagonale. La couleur de chaque hexagone correspond au nombre de minutes nécessaires pour accéder à un certain nombre de services essentiels à pied ou à vélo. On peut choisir son mode de déplacement à pied ou à vélo. On peut également choisir d'afficher les temps d'accessibilité pour chaque catégorie de service (activités de plein air, éducation, approvisonnement, restauration, lieux de transport, activités culturelles, exercice physique, services publics, soins de santé). Si le temps de trajet est inférieur à 15 minutes, la zone est en bleu, sinon elle s'affiche en rouge. Tout l'intérêt du site est de pouvoir faire des comparaisons en fonction des villes et des services disponibles.

Choix d'une ville et comparaison des temps de déplacement en fonction du type de service (source : 15min-City)

L'étude de Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli dirigée par Vittorio Loreto (Sony CSL – Rome) a été présenté dans Nature Cities. Elle analyse un grand nombre de villes dans le monde et constate que, dans le cadre de la ville des 15 minutes, l'accessibilité aux services par les citoyens est très hétérogène à la fois au sein et entre les villes, ce qui signifie que les zones urbaines présentent un niveau élevé d'inégalités dues principalement à la difficulté d'accès aux services pour les citoyens.

Pour les États-Unis, on peut également consulter le site Close qui permet de découvrir les quartiers propices à la marche, au vélo et aux transports en commun. Close permet aux utilisateurs de sélectionner les destinations et les équipements importants, puis de créer une carte des temps de déplacement aux États-Unis, basée sur les temps de trajet à pied, à vélo et en transports en commun.

Articles connexesLa ville du quart d'heure en cartes et en schémas

Des « œufs au plat » aux « œufs brouillés » : comment la crise Covid a remodelé nos villesLe Mobiliscope, un outil de géovisualisation pour explorer les mobilités urbaines heure par heure

Portail des mobilités dans le Grand Paris (APUR)

Les villes face au changement climatique et à la croissance démographique

Data visualisations pour étudier l'expansion urbaine

Le rythme cardiaque de la ville : Manhattan heure par heure

-

sur Carte détaillée des microplaques tectoniques de la Terre avec ses 1 180 terranes

Publié: 25 September 2024, 2:59am CEST

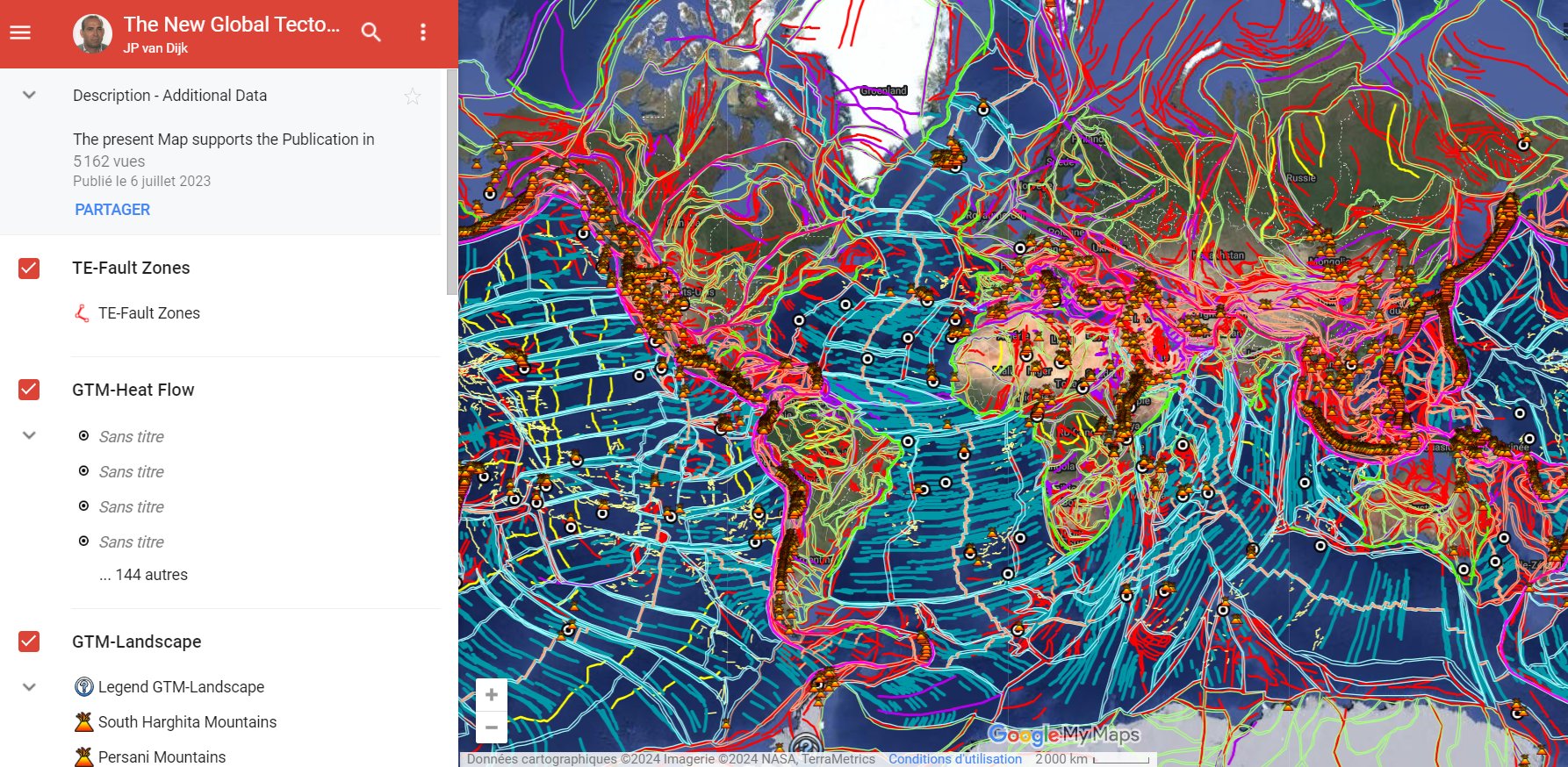

Van Dijk, JP. (2023). The New Global Tectonic Map – Analyses and Implications. Terra Nova, 2023 [La nouvelle carte tectonique mondiale : analyses et implications]

Résumé

L'article présente un nouveau modèle tectonique de la Terre, basé sur une nouvelle interprétation tectonique complète réalisée dans le cadre d'un projet de recherche conduit sur 10 années. Ce modèle repose sur une énorme quantité de données géophysiques et géologiques. Environ 11 000 éléments tectoniques (failles et chevauchements, failles transformantes, zones de rift, marges passives, crêtes d'expansion océanique et autres caractéristiques) ont été cartographiés et classés conformément à la littérature géologique. La surface complète de la Terre a été subdivisée en 1 180 terranes tectoniques plus ou moins grands. Des analyses statistiques numériques multi-échelles de la structure tectonique sur l'orientation, la longueur et la surface sont présentées sur les éléments tectoniques numérisés et les terranes classés en utilisant le premier jumeau numérique de la Terre. Une représentation graphique à travers des cartes avec différentes projections et points de vue, ainsi que des vues planétaires, est présentée pour illustrer la nouvelle subdivision. Certaines implications importantes pour les reconstructions de la tectonique des plaques sont discutées.

Carte détaillée

Une carte détaillée des microplaques tectoniques du monde a été lancée en 2023. Il s'agit d'une annexe à la publication de van Dijk (2023). Elle montre les éléments tectoniques (failles, chevauchements, zones de subduction, marges passives, zones de rift, sutures). Sur cette carte, la Terre est subdivisée en 1 180 plaques, également appelées « terranes » (à distinguer des micro-continents). La carte est accessible en haute résolution sur Google Maps et Google Earth.

Carte détaillée des microplaques tectoniques de la Terre avec ses 1 180 terranes (source : Van Dijk, 2023)

Légende de la carte :- En vert : limites des terranes (microplaques) dans les blocs continentaux

- En cyan : terranes des plaques océaniques

- En orange : terranes à l'intérieur des ceintures mobiles

- En bleu : failles transformantes océaniques

- En rouge : zones de failles dans la ceinture continentale et montagneuse

- En violet : principales zones de subduction et zones de suture

- Points orange : volcans

Un nouveau modèle de plaques tectoniques pour actualiser notre compréhension de l'architecture de la Terre

Un modèle géologique retraçant l'évolution de la surface de la Terre au cours des 100 derniers millions d'années

Cartes-posters sur les tsunamis, tremblements de terre et éruptions volcaniques dans le monde (NOOA, 2022)

Carte-poster des tremblements de terre dans le monde de 1900 à 2018 (USGS)

Analyser et discuter les cartes de risques : exemple à partir de l'Indice mondial des risques climatiques

Une anamorphose originale montrant l'exposition accrue des populations au risque volcanique

Les éruptions volcaniques et les tremblements de terre dans le monde depuis 1960

Carte lithologique de la France au 1/50 000e sur InfoTerre (BRGM)

Asteroid Launcher, un outil pour simuler l'impact d'un astéroïde sur la Terre

-

sur Site internet Drupal du Groupe des Chalets

Publié: 24 September 2024, 8:00am CEST par Stéfanie Ribeiro, Simon Mellerin, Sylvain Lavielle, Pierre-Antoine Charrier, Romain Boissières

Acteur de référence du logement social sur le département de la Haute-Garonne, le Groupe des Chalets est composé de plusieurs entités dont :

-

sur Le nouveau système de dessin de Giro3D

Publié: 24 September 2024, 6:33am CEST par Sébastien Guimmara

Pièce jointe: [télécharger]

Cet article concerne des fonctionnalités publiées avec la version 0.38. de Giro3D.

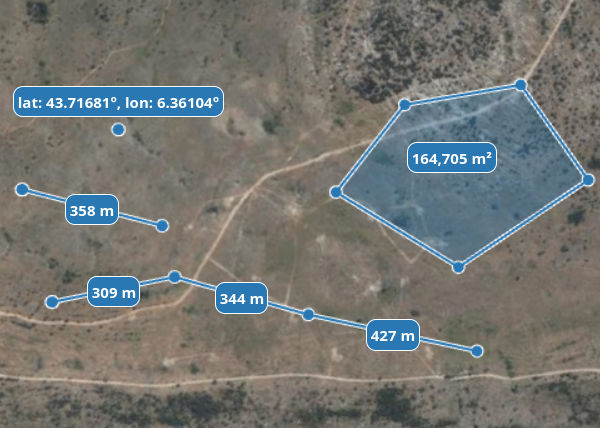

Giro3D 0.38 a introduit un nouveau système de dessin basé sur la classe DrawTool. et l’entité Shape.. Ce système souple permet de créer des formes manuellement ou programmatiquement.

Nous allons voir comment intégrer ces outils de dessin dans une application Giro3D.

DrawTool et ShapesL’entité Shape permet de représenter une forme arbitraire, composée de points, d’une ligne et/ou d’une surface, ainsi que de labels. Son style est configurable (couleur, épaisseur, transparence…).

L’outil DrawTool permet de créer des shapes de façon interactive en les structurant et leur donnant des contraintes (nombre de points par exemple).

Note: Il est tout à fait possible de créer et modifier des shapes sans passer par le DrawTool.

Les formes standard (points, lignes, polygones)Le DrawTool permet de dessiner des formes standard grâce à son API simple. Les méthodes create*() renvoient une Promise qui se conclut lorsque la création de la shape est terminée, où lorsque l’utilisateur annule la création avec un clic-droit. Dans ce cas l’objet renvoyé est

null.

Création d'un point.import DrawTool from "@giro3d/giro3d/interactions/DrawTool"; const drawTool = new DrawTool({ instance }); drawTool.createPoint().then((point) => { if (point != null) { console.log("success!"); } else { console.log("cancelled!"); } });

Quelques formes standard.

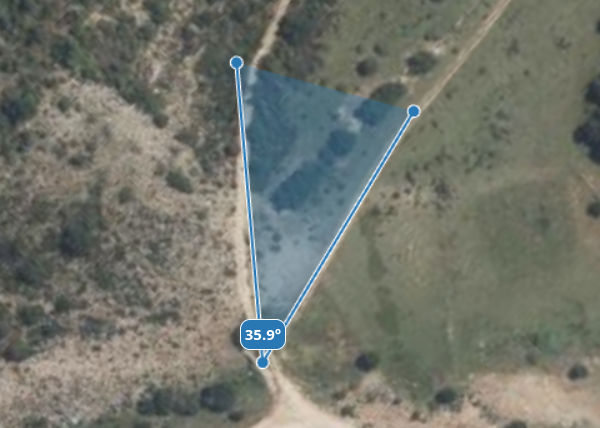

Les formes avancées (secteurs angulaires, denivelés)L’objet Shape étant particulièrement configurable, il est possible de créer des formes plus complexes telles que les secteurs angulaires:

Création d'un secteur angulaire.drawTool.createSector();

Un secteur angulaire.

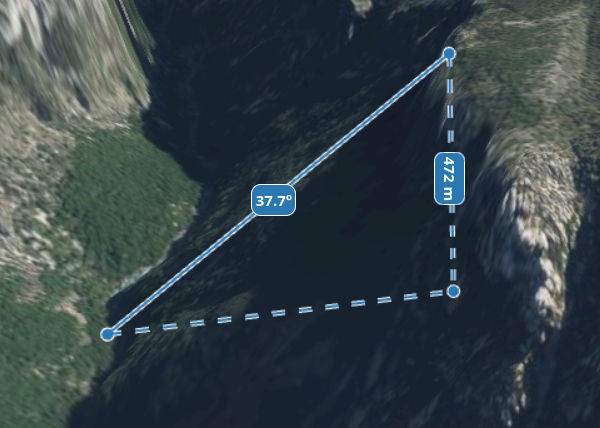

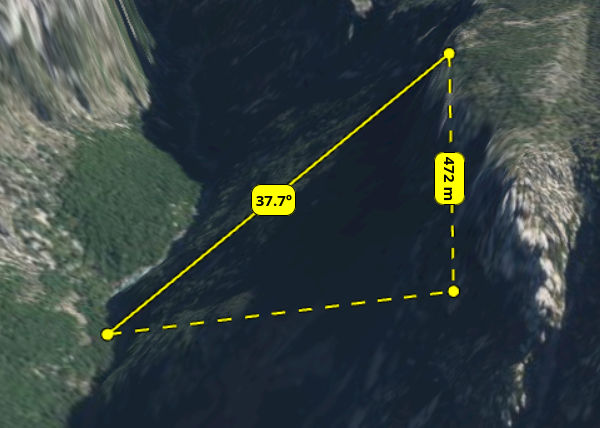

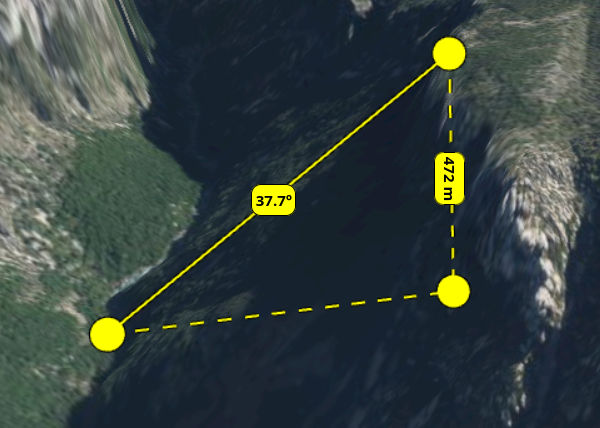

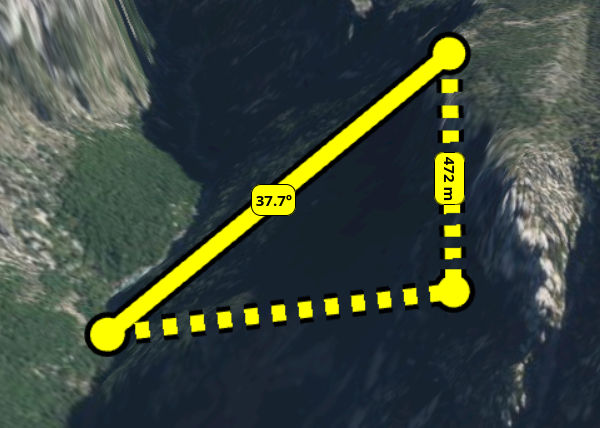

La méthode createVerticalMeasure() permet de créer une shape mesurant à la fois le dénivelé et la pente entre un point de départ et d’arrivée:

Création d'une mesure verticale.drawTool.createVerticalMeasure();

Une mesure de dénivelé.

Les StylesLe style des shapes est également configurable, avant la création et après, et ce, de façon dynamique. Il est possible de changer la couleur, l’épaisseur des traits et des bordures, la taille des points, la transparence…

Changement de couleur.

Changement de taille de points.

Changement d’épaisseur de ligne.

Les labelsTous les composants d’une shape peuvent recevoir un label:

- les points

- les segments de la ligne

- la ligne entière

- la surface

- les lignes verticales

Ces labels sont entièrement configurables dans leur contenu. Il est par exemple possible d’afficher la coordonnée géographique des points, l’indice de chaque point dans une ligne ou un polygone, ou tout autre information.

Un label affichant la coordonnée d’un point.

Des labels affichant l’indice de chaque point d’un polygone ainsi que l’aire du polygone.

Pour spécifier un contenu personnalisé, il suffit de passer une fonction de formatage durant la création de la shape:

Une fonction de formatage renvoyant toujours le même texte.import { type SegmentLabelFormatter } from "@giro3d/giro3d/entities/Shape"; const helloWorldFormatter: SegmentLabelFormatter = () => { return "hello, world!"; }; drawTool.drawLineString({ segmentLabelFormatter: helloWorldFormatter, showSegmentLabels: true, });

Des labels affichant l’indice de chaque point d’un polygone ainsi que l’aire du polygone.

Pour afficher les longueurs en pieds, nous pouvons utiliser la fonction suivante:

Une fonction de formatage convertissant les longueurs en pieds.const feetFormatter: SegmentLabelFormatter = (values) => { return (values.length * 3.28084).toFixed(0) + " ft"; });

Des longueurs exprimées en pieds.

Editer une shapeIl est également possible de modifier une shape après sa création, grâce à la méthode enterEditMode() du DrawTool. En mode édition, il est possible d’insérer et supprimer des points, et les déplacer.

Editer toutes les formes de la scène.drawTool.enterEditMode();Il également possible de restreindre les shapes éditable en passant une liste:

Editer uniquement les formes shape1 et shape3 et ignore les autres.drawTool.enterEditMode({ shapesToEdit: [shape1, shape3] });Le DrawTool respecte les contraintes associées à chaque shape, et peut interdire certaines opérations invalides, comme l’insertion d’un point dans un secteur angulaire (qui ne peut contenir que 3 points), ou la réduction du nombre de points d’un polygone à moins de 3 points.

L’édition d’une shape. Déplacement, insertion et suppression de points.

L’export GeoJSON et OpenLayersSi une shape correspond à un type de géométrie connu de GeoJSON (point, ligne ou polygone), il est alors possible de l’exporter dans ce format.

Exporter une shape en GeoJSON.const geojson = shape.toGeoJSON();A noter que le ré-import d’un GeoJSON sous forme de shape n’est pas actuellement supporté directement dans Giro3D, mais il est présent dans l’exemple drawtool..

Il est également possible de l’exporter sous forme de feature OpenLayers.:

Exporter une shape en feature OpenLayers.const feature = shape.toOpenLayersFeature();Cette feature peut ensuite être ajoutée à une couche vectorielle affichée sur une map. C’est ce qui est fait dans l’exemple digitization..

Une shape numérisée.

ConclusionLe nouveau système de dessin permet de nombreuses applications :

- création d’annotations

- prise de mesures de distance, surface et angles

- tracé de profils d’élévation

- numérisation de features

-

sur Une cartographie inédite des cours d’eau officiels pointe les incohérences de la réglementation

Publié: 22 September 2024, 7:06pm CEST

Les cours d’eau français, qui n’ont de définition officielle que depuis 2015, sont inégalement protégés d’un département à l’autre, où un même cours d’eau pourra successivement gagner ou perdre ce statut réglementaire. Des disparités qui peuvent affecter la santé des bassins versants. C’est ce que montre une récente étude qui a voulu reconstituer la carte de tous les cours d’eau officiellement reconnus dans notre pays, une démarche unique au monde. Portée par les chercheurs Mathis Messager, Herve Pella et Thibault Datry, elle place sur une seule et même carte les différents cours d'eau français et leur degré de classification.

Cartographie des cours d'eau par département (source : Messager, Pella, Datry, 2024).

Pour évaluer les implications de la définition légale et de la cartographie des cours d’eau réalisée au titre de la loi sur l’eau à l’échelle nationale, les auteurs ont compilé et harmonisé 91 cartes départementales couvrant toute la France métropolitaine, sauf la Corse. Cette nouvelle carte nationale des cours d’eau comprend plus de 2 millions de tronçons couvrant 93 % de la France métropolitaine, le reste ayant été laissé de côté au cas par cas par certains départements.L'hydrographie est sociale et politique, insistent les auteurs. « L'effacement d'un cours d'eau sur une carte réglementaire peut se traduire par son efficacement réel du paysage, en le rendant vulnérable au remblaiement, au creusement de fossés [...] ou aux prélèvements d'eau. » Cela montre bien qu'on ne peut pas détacher la dimension technique des données de la dimension politique de leur usage. Le traitement de l'information est un continuum politique.

L'hydrographie est sociale et politique (source : Messager, Pella, Datry, 2024).

Pour en savoir plusMessager, M. L., Pella H., Datry, Th. (2024). Inconsistent Regulatory Mapping Quietly Threatens Rivers and Streams [Une cartographie réglementaire incohérente menace silencieusement les rivières et les ruisseaux], Environmental Science & Technology, September 19, 2024.

« Une cartographie inédite des cours d’eau officiels pointe les incohérences de la réglementation » (The Conversation)

Articles connexes

La moitié des pays du monde ont des systèmes d'eau douce dégradés (ONU-PNUE)

Connaître l'état des eaux souterraines de l'Union européenne (projet Under the Surface)

Impact du changement climatique sur le niveau des nappes d'eau souterraines en 2100

Cartes et données SIG sur les petits et moyens réservoirs d'eau artificiels dans le monde

Conflits liés à l'eau : les prévisions du site Water, Peace and Security

Un atlas mondial pour estimer les volumes d’eau des glaciers

Rapport mondial des Nations Unies 2019 sur la mise en valeur des ressources en eau

Etudier les risques de pénurie d'eau dans le monde avec l'Atlas Aqueduct du WRI

-

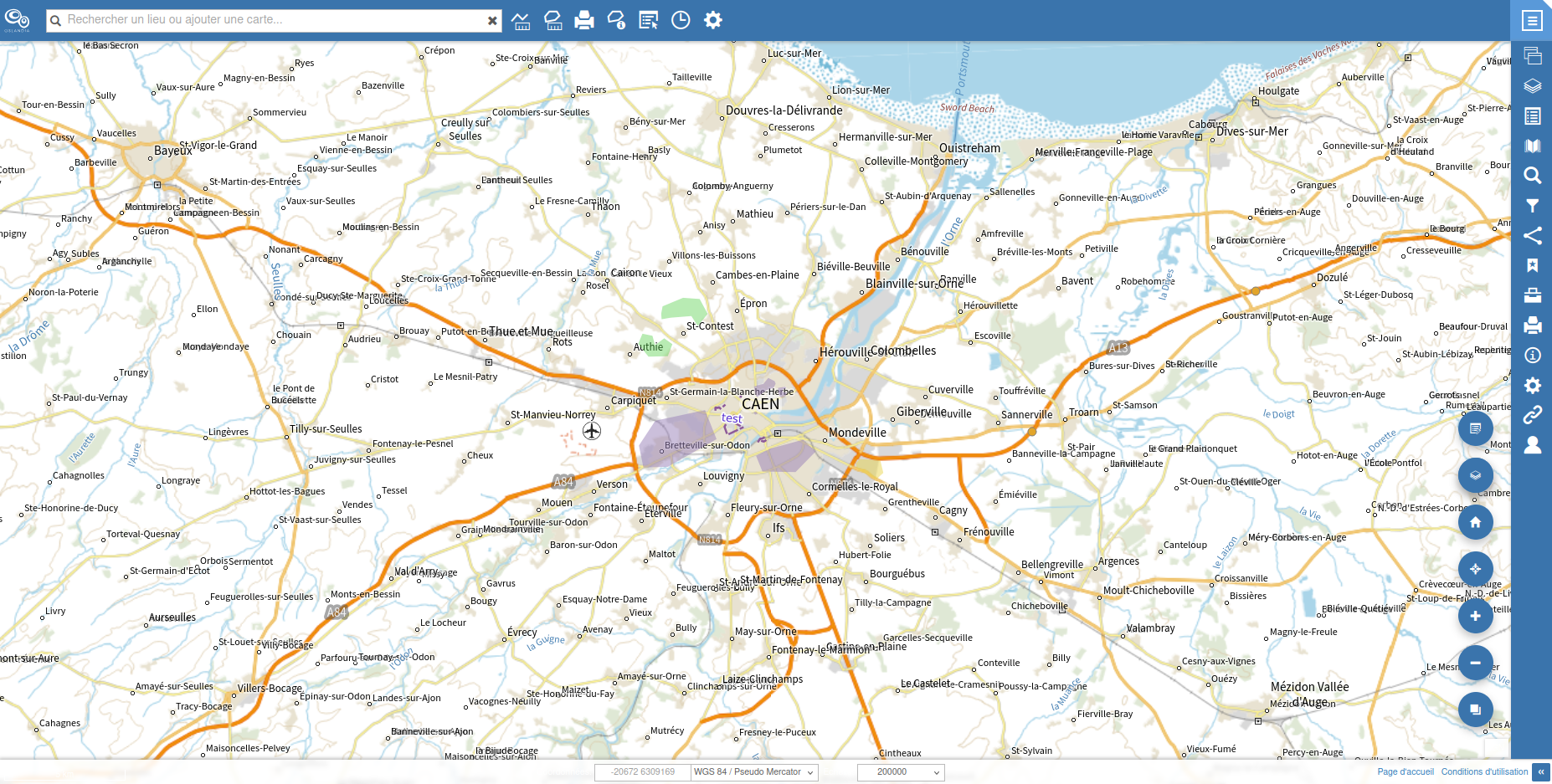

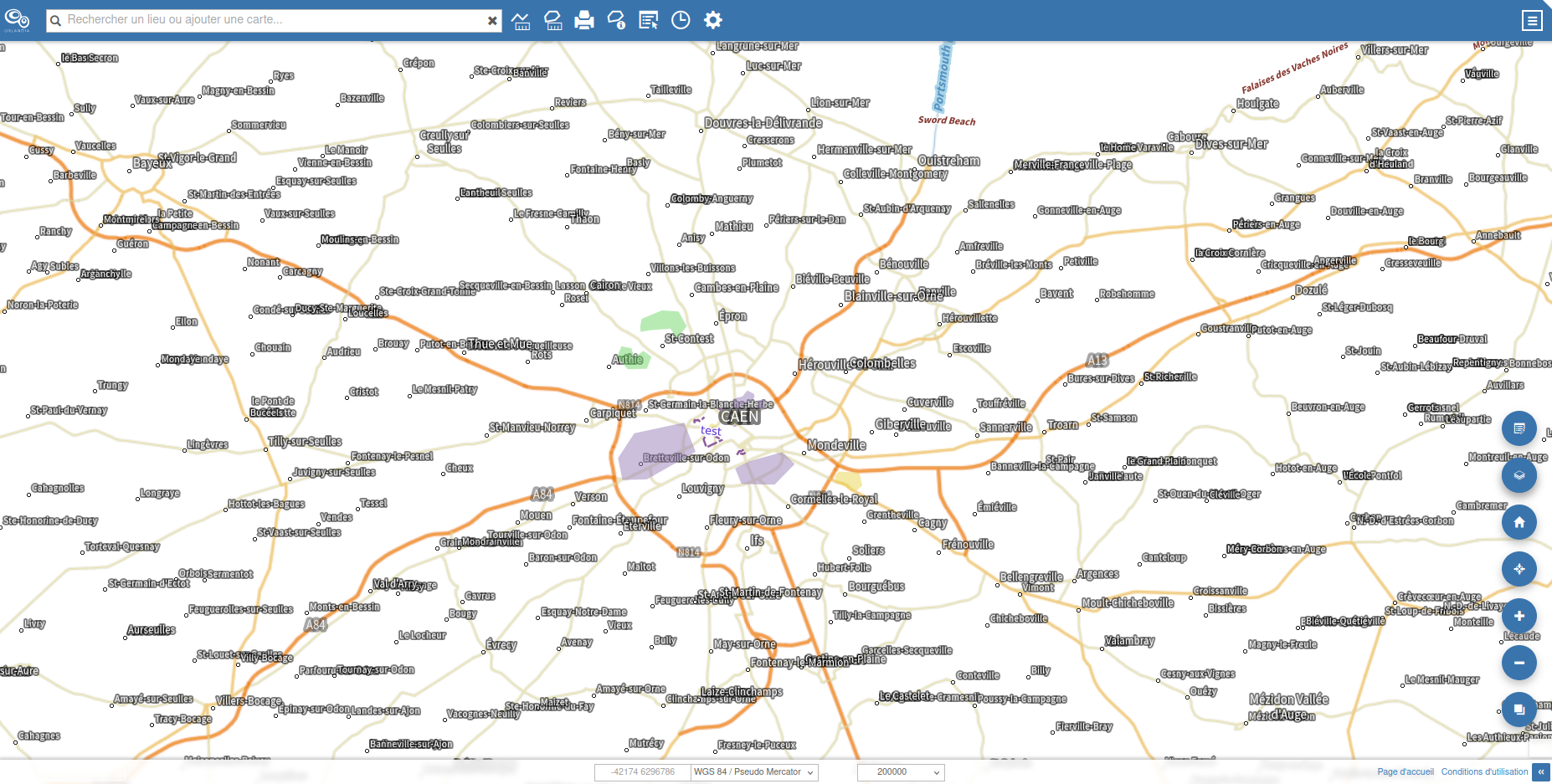

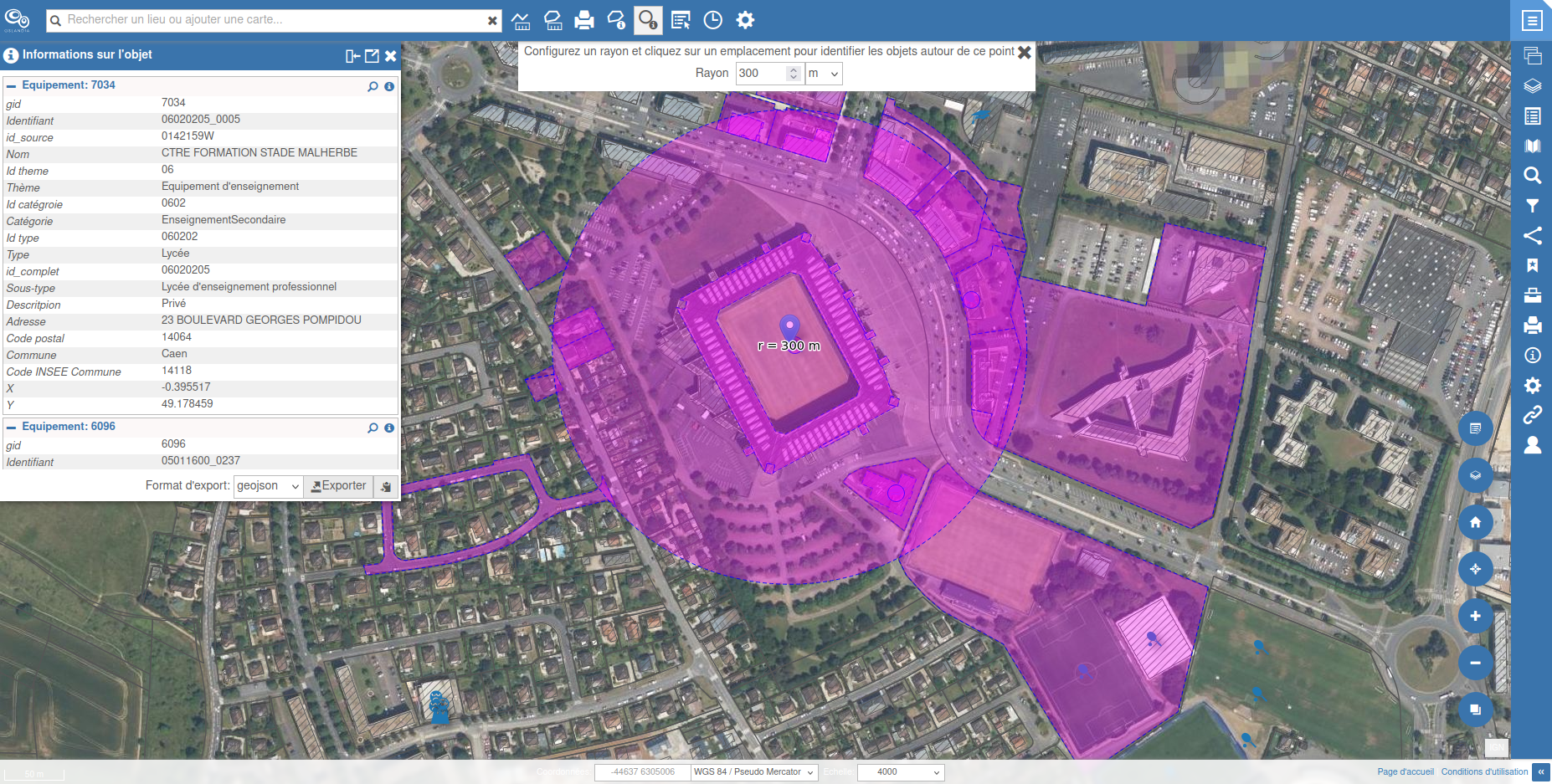

sur Prenez date : Les Jumeaux numériques des territoires, évènement international à Caen les 26, 27 et 28 mai 2025

Publié: 21 September 2024, 9:54am CEST

Prenez date : Les Jumeaux numériques des territoires, évènement international à Caen les 26, 27 et 28 mai 2025

-

sur Pour un spatio-féminisme. De l'espace à la carte (Nepthys Zwer)

Publié: 19 September 2024, 8:50am CEST

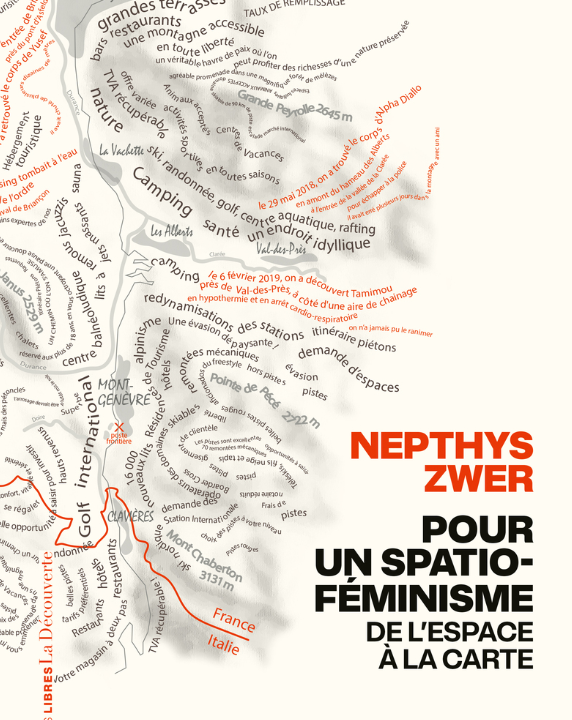

Nos usages de l'espace reflètent notre situation sociale. En effet, le rapport qu'une personne entretient avec l'espace en dit long sur la place et le rôle qui lui reviennent en société. Où et comment habite-t-elle, vit-elle, travaille-t-elle ? Dans quel périmètre sa vie se déploie-t-elle ? Comment se déplace-t-elle et à quelle vitesse ?Zwer Nepthys (2024). Pour un spatio-féminisme. De l'espace à la carte. La Découverte

Dans cet essai novateur, richement illustré et nourri de théories féministes, Nepthys Zwer mobilise l'approche spatiale pour apporter un nouveau regard sur les phénomènes d'aliénation, de soumission et de domination. Alors que la cartographie a toujours été employée et instrumentalisée par les pouvoirs dominants masculins, Nepthys Zwer se sert de la contre-cartographie pour révéler d'autres aspects de notre rapport à l'espace et explorer au travers des représentations mentales, imaginaires et culturelles, l'assignation dans l'espace public. Cet ouvrage cherche les voies d'une émancipation, non seulement pour dénoncer mais aussi pour dépasser les situations d'inégalité et d'injustice sociale que subissent les groupes subalternes.

Nepthys Zwer, chercheuse en histoire, est une spécialiste de l'œuvre d'Otto Neurath et du système graphique d'information Isotype. Elle est notamment l'autrice de L'Ingénierie sociale d'Otto Neurath, paru aux PURH en 2018 et de Cartographie radicale. Explorations (Dominique Carré/La Découverte, 2021) avec Philippe Rekacewicz, et a dirigé Ceci n'est pas un atlas (Éditions du commun, 2023). Elle anime imagomundi.fr, site de recherche indépendant dédié à nos représentations de l'espace.

Pour en savoir plus

« Le spatio-féminisme selon Nepthys Zwer ». Interview de l'autrice par Quentin Lafay dans le cadre du podcast L'Idée sur France Culture. Notre espace ne relève pas de l'évidence avec laquelle on l'arpente au quotidien. La ville est-elle un espace neutre ? Comment l’espace et la géographie participent à construire les inégalités entre les hommes et les femmes ? En quoi notre rapport à l'espace est-il genré ?

« Le spatio-féminisme ». Le mot est présenté dans l'émission Zoom zoom zen sur France Inter. Alors que la cartographie a toujours été employée et instrumentalisée par les pouvoirs dominants masculins, Nepthys Zwer se sert de la contre-cartographie pour révéler d'autres aspects de notre rapport à l'espace.

Articles connexes

La condition des femmes dans le monde à travers les cartes

Renommer les stations de métro avec des noms de femmes célèbres

Other Cartographies, un projet pour mettre en valeur la contribution des femmes à la cartographie

La carte, objet éminemment politique. Cartographie radicale par Nepthys Zwer et Philippe Rekacewicz

La carte, objet éminemment politique. Vous avez dit « géoactivisme » ?Dire et changer le monde avec les cartes (émission "Nos Géographies" sur France-Culture)

Le Blanc des cartes. Quand le vide s'éclaire (Atlas Autrement)

Sous le calque, la carte : vers une épistémologie critique de la carte (Denis Retaillé)

-

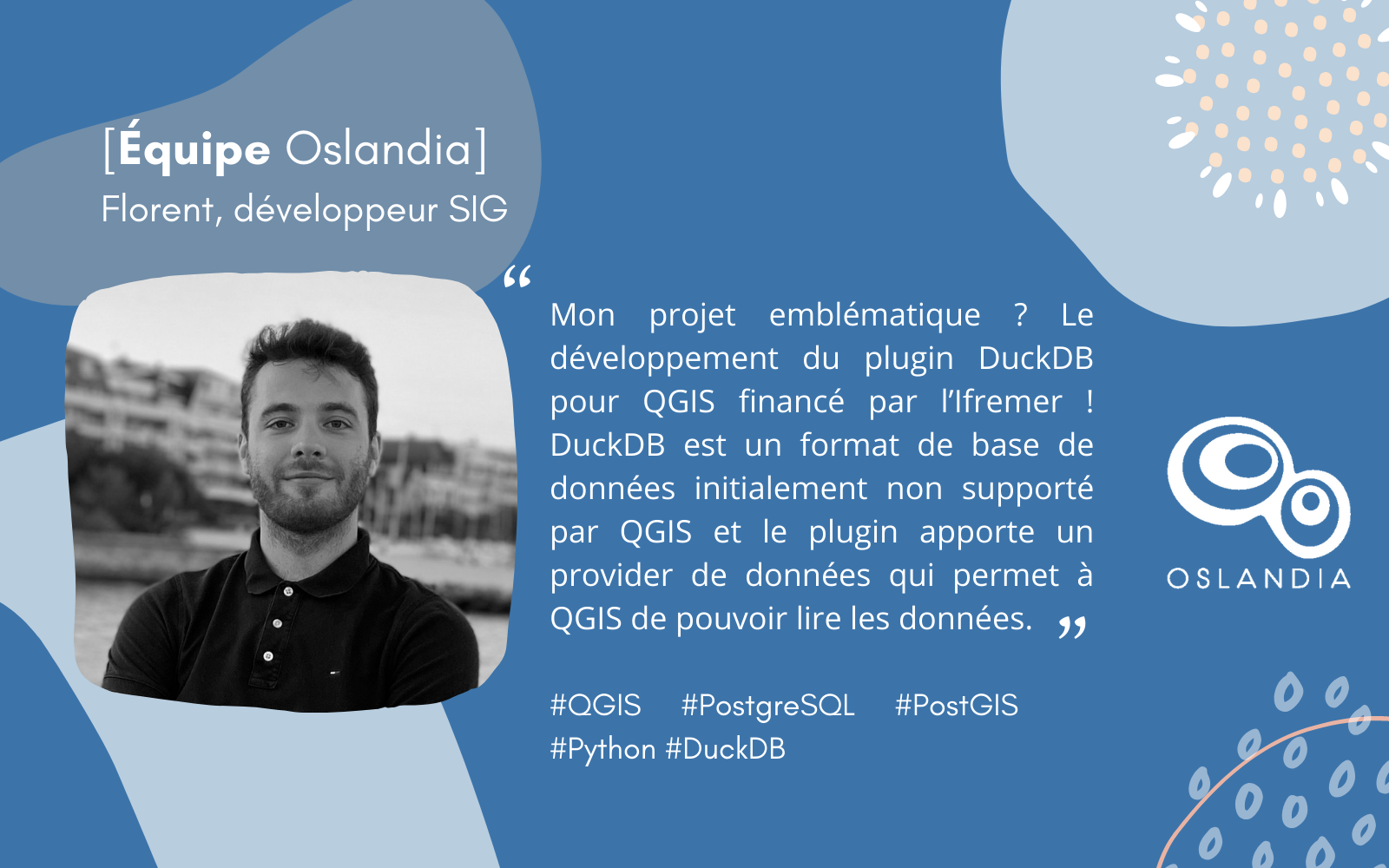

sur [Équipe Oslandia] Florent, développeur SIG

Publié: 19 September 2024, 7:10am CEST par Caroline Chanlon

Son Bac Scientifique ne prédestinait pas forcément Florent vers des études de Géographie, pourtant, il s’oriente vers une Licence de géographie. Son choix s’explique car il a un intérêt certain pour la géographie et la cartographie. Lors de cette licence il découvre les SIG qui sont au programme du cursus.

« J’aimais la géographie et j’avais une appétence pour l’informatique. J’ai fait des stages d’été pendant ma licence qui ont confirmé mon choix, j’ai continué en master SIGAT (Géomatique) à Rennes (dans la même promo que Vincent Bré

Parcours professionnel »

»Pendant le master, Florent participe à des ateliers professionnels avec des entreprises dont Suez Consulting. Bilan de la rencontre : un stage puis une embauche au sein de la filiale bureau d’étude et conseil de Suez.

Pendant 4 ans, il est géomaticien et a pour missions de traiter, produire, stocker et administrer la donnée géographique relative au déploiement du réseau de fibre optique. Mais également de développer des outils pour automatiser ces tâches.

« Je ne suis pas développeur de base, j’ai commencé à toucher un peu au développement et j’ai eu envie d’aller sur ce métier. J’avais en tête une liste des entreprises qui me plaisaient et Oslandia en faisait partie ! »

Florent a été embauché chez Oslandia en janvier 2023 au poste de développeur SIG. Au quotidien, il réalise des développements autour de l’écosystème QGIS et développe des plugins. Il travaille également sur tout ce qui tourne autour des bases de données PostgreSQL / PostGIS.

Projet emblématiqueLe développement du plugin DuckDB pour QGIS ! DuckDB est un format de base de données initialement non supporté par QGIS et le plugin apporte un provider de données qui permet à QGIS de pouvoir lire les données. Ce plugin a été financé l’Ifremer : [https:]]

Technologies de prédilection#QGIS #PostgreSQL #PostGIS #Python #DuckDB

PhilosophieToujours faire simple et efficace !