Source : Bauch, M., BĂŒntgen, U.  (2025). « Climate-driven changes in Mediterranean grain trade mitigated famine but introduced the Black Death to medieval Europe » [Les changements climatiques dans le commerce des cĂ©rĂ©ales en MĂ©diterranĂ©e ont attĂ©nuĂ© la famine, mais ont introduit la Peste noire en Europe mĂ©diĂ©vale]. Communications, Earth & Environment, 6, 986.

https://doi.org/10.1038/s43247-025-02964-0Â (article disponible en accĂšs libre).

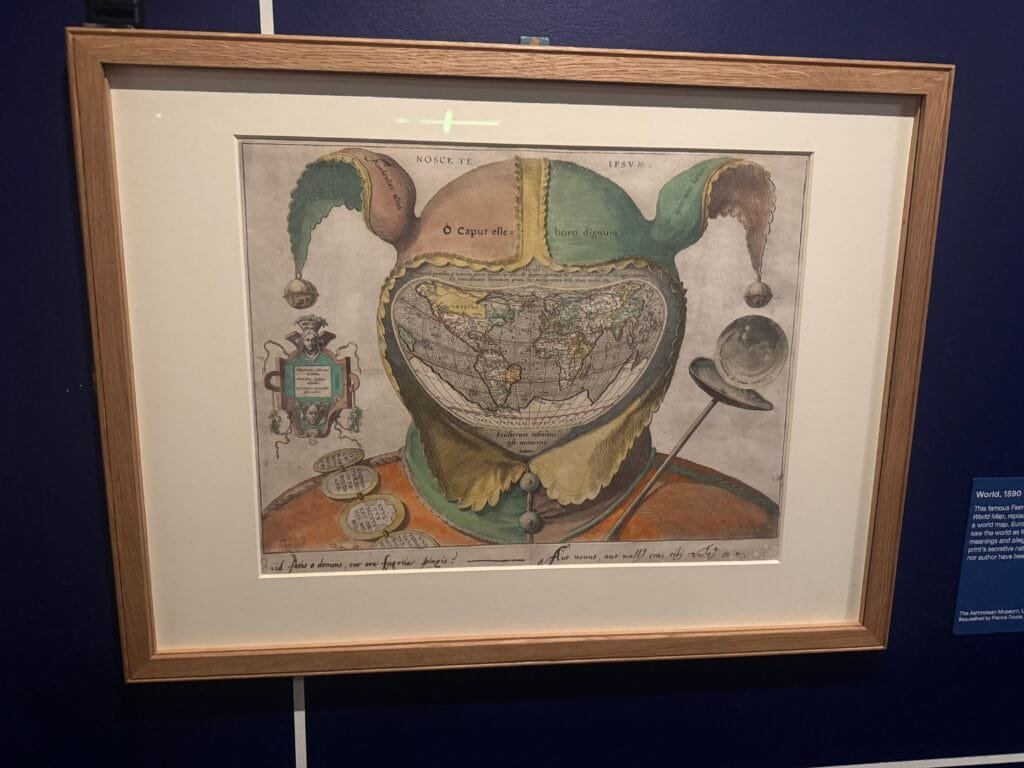

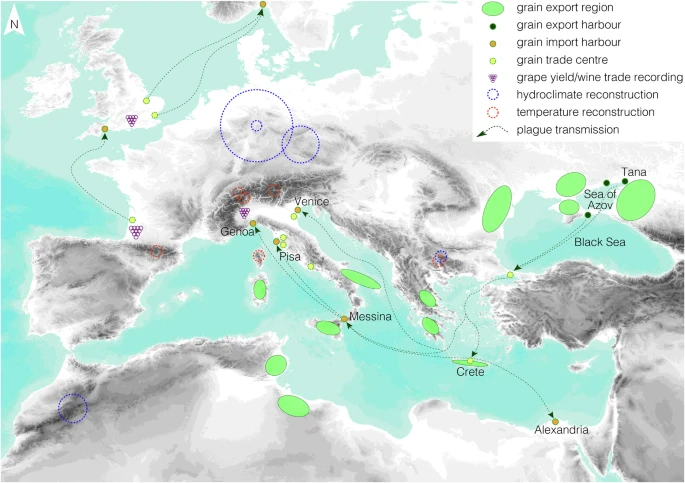

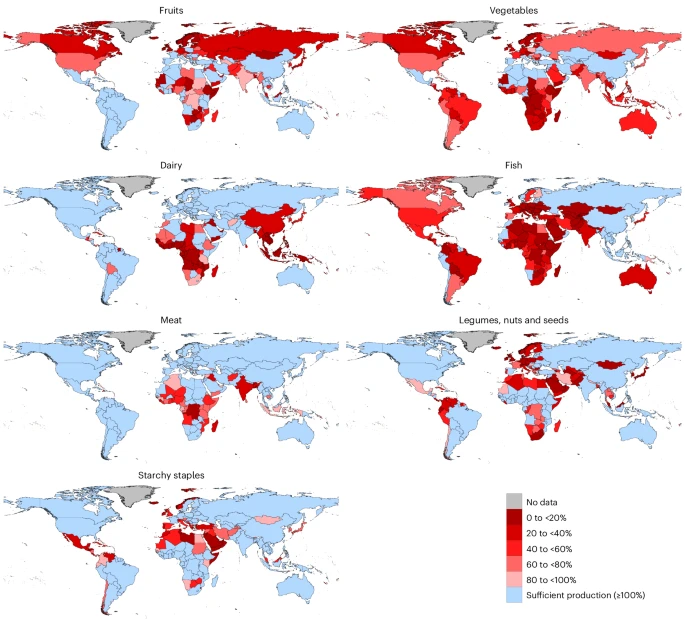

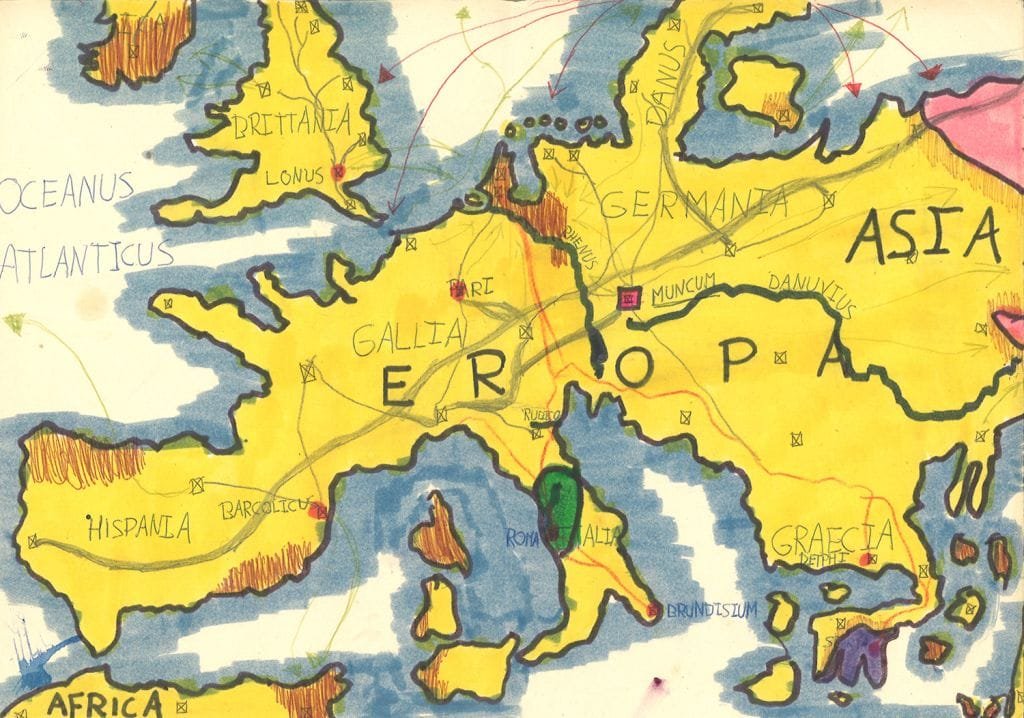

La premiĂšre vague de la seconde pandĂ©mie de peste au Moyen-Ăge, la Peste noire, dĂ©cima une grande partie de la population europĂ©enne en quelques annĂ©es seulement, Ă partir de 1347. Bien qu'il soit admis que la bactĂ©rie responsable, Yersinia pestis, provenait de populations de rongeurs sauvages d'Asie centrale et atteignit l'Europe par la rĂ©gion de la mer Noire, les raisons du calendrier, de la propagation et de la virulence de l'apparition de la Peste noire restent d...

![[Témoignage client] JérÎme STAUB, Colmar Agglomération](https://oslandia.com/wp-content/uploads/2025/11/mariage-stable.png)

![[La Minute GeoRezo] Vos dons sont toujours précieux !](https://blog.georezo.net/laminute/files/2026/01/appel_aux_dons.png)

![OSGeo Announcements: [OSGeo-Announce] TorchGeo 0.8.0 Release](https://www.osgeo.org/wp-content/uploads/cropped-osgeo-emblem-rgb-1-32x32.png)